Основатель проекта «Профессиональное электронное образование Е-проф», педагог Александр Молчанов написал пост к началу учебного года, в котором поставил под сомнение несколько распространенных мифов о советском и современном школьном образовании.

Дорогие мои коллеги! В честь начала учебного года хочется немного поставить под сомнение некоторые мифы о школе. Букв много, но думаю, что вам будет интересно их прочесть, а может, и вступить в дискуссию. И да, это всего-навсего мое частное мнение, не являющееся научной статьей, а потому доказывать с научной точки зрения я ничего не стану. Думайте сами и решайте сами.

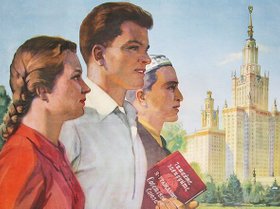

Миф 1. Советская школа давала самое лучшее образование

Честно признаю, что, скорее всего, «лучшесть» образования измерялась в количестве учеников, владеющих базовым набором умений: читать, писать, считать. Этого хватало, чтобы обеспечить людей работой, остальные навыки могли быть приобретены через наставничество и самоизучение. Так работали в большинстве колхозов и совхозов, так работали на складах и на множестве производств. Чаще всего набор используемых навыков не менялся, поскольку срок работы человека был меньше срока эксплуатации оборудования на заводе и до модернизации было как до Берлина пешком.

А потому хорошее образование отождествилось с умением прокормить семью и приносить пользу обществу. Одна мелочь, большая часть зарплат были уравнены в масштабах всей страны, почти без учета формирования добавленной стоимости в продукте. Модель экономики такая была. Почему не стоит верить в этот миф? В 90-е годы вся страна массово ставила заряжать воду к экранам телевизоров, хотя ничем иным как электронами существующие модели ее зарядить не могли, но про это все забыли. Также все забыли не только физику, но и математику с историей, и отнесли ваучеры в различные фонды типа «Хопер-Инвест» или «МММ», некоторые отдали свои ваучеры директорам заводов, тем самым выбрав себе новых хозяев, забыв все то, о чем писал Ленин и большевики. Читали же, конспектировали, учили наизусть и забыли напрочь…

Миф 2. Школа — это конвейер

Многие считают школу конвейером, продуктом индустриальной эпохи. Я и сам ее считал чем-то похожим. Но давайте-ка посмотрим на этот конвейер пристальнее. Каждый рабочий на своем месте делает определенную операцию, доведенную до автоматизма. Операция одна и та же, делает он ее сотни раз за день, и результат всегда один и тот же. В случае со школой даже в двух параллельных классах один учитель ведет уроки совершенно по-разному. Это как если бы автомобиль на конвейере «Форда» был желеобразным и рабочий никогда бы не мог угадать, какое колесо и куда надо прикрутить и каким винтом…

При этом есть разница между тремя учителями математики, которые работают по одной программе и по одному учебнику. Значит, школа — это артель ремесленников, где вроде бы все используют одинаковую глину и вроде бы делают одинаковую посуду, но каждая тарелка уникальна, и по тарелке можно определить мастера, который над ней работал. Попытка же провести индустриализацию школы закончилась на разработке теории программированного обучения, которая с треском провалилась, поскольку данный материал никогда не равен усвоенному, плюс огромное влияние личности как учителя, так и ученика в этом процессе.

Миф 3. Существует некая традиционная школа

Все говорят о традиционной школе, но никто ее не видел. Традиционная школа существует только в голове говорящего в виде воспоминаний. Обычно о ней говорят, начиная со слов «Вот у нас в школе…» или «Вот в наше время…» Увы, это свойство — памяти выкидывать все неприятное и оставлять самое яркое и приятное в памяти человека.

Давайте напомню несколько фактов, чтобы вспомнилось и что-то иное. Вот у нас в школе выдавали порванные учебники, которые ты со слезами на глазах склеивал весь сентябрь в надежде, что в следующем году тебе дадут хорошие книги. Вот у нас в школе завуч отправлял ребенка домой, если он пришел без сменки. Вот у нас в школе в туалете не было сидушек на унитазах. Вот у нас в школах все стекла состояли из нескольких состыкованных, и каждый раз открывание окна могло закончиться трагедией. Вот у нас в школе надо было приходить в 5 утра, чтобы на нулевом уроке трудов в 7 часов поработать на станке. Вот у нас в школе могли задержать после уроков на 2 часа переписывать контрольную или, о боже, «учиться сидеть тихо» — ага, во 2 классе. Вот у нас в школе могли дать указкой по спине за случайную реплику в адрес учителя. И много другого. Но сейчас, спустя 30 лет, я могу честно сказать, что у нас была суперская школа, поскольку все это я забыл. Правда, учителей я помню только человек 7-8, которые были педагогами с большой буквы, а остальных также забыл, вместе с их выходками.

Миф 4. Все школы одинаковы

Есть такой миф, что все школы одинаковы. Увы, нет. И именно в школе роль личности в истории школы куда важнее, чем где бы то ни было. Причем как личности педагогов, так и личности директора. В моей школе сменилось 6 директоров, я видел их разных. Но были те, кто умел собрать команду, не требовать лишнего, прикрывать собой всех и делать новую школу. А были и такие, которые очень быстро дали шанс педагогам «косить бабло». И посыпались с разных сторон двойки ученикам в надежде на репетиторство. Ой, чего только не было.

Миф 5. В СССР учителя были лучше, чем сейчас

Миф о прекрасных учителях советской школы. Да-да, многие вспоминают, что учителя раньше были о-го-го, не то что нынешнее поколение ЕГЭ. Могу сказать честно: и тогда, и сейчас учителя были разные. Есть те, кто работал в школе по призванию, а есть те, кто в школу был «сослан», например из вузов, так и не проявив себя в науке.

По факту учителя работали на одну ставку, могли заниматься саморазвитием, было время читать литературу («Учительскую газету», например, или методички) и т. д. При этом зарплата была сопоставима с инженерной зарплатой на производстве, а отпуск был больше. То есть профессия учителя была престижна в обществе, вне зависимости от слов «образовательная услуга» или «это миссия и призвание». Каким было в реальности количество плохих учителей, неизвестно. Поскольку тройной отбор (не поступил в хороший вуз — не смог перевестись — не смог найти иную работу) тогда был не таким очевидным.

Миф 6. После советской школы поступить в вуз было легко

Советская школа готовила так хорошо, что ребенок легко поступал в вуз. Давайте признаем честно, что так было до 80-х, и то не везде. Причина в хорошей зарплате и высоких рисках уехать на севера по этапу, если вдруг кто-то пожалуется или сдаст. Да, были «звонковые» студенты. Но моды на высшее образование не было, это было чем-то недостижимым. Да и зачем надо было идти в вуз, если отсрочки от армии это не давало, зарплата инженера не сильно отличалась от зарплаты хорошего рабочего в цеху (который мог получать еще надбавки за срочность, вредность, переработки и т. д.). И содержание вуза проходило по «квадратуре» площадей и их назначению, а не по количеству студентов.

Потому отбор на первый курс всегда был честный, в большинстве своем, но по уровню рассчитанный на самых лучших школьников. То есть некоторые задачки брались из сборников для олимпиад, причем из таких, которые не лежали на каждом углу. Кстати сказать, вся система оценивания — она про таланты и отбор, словно маркетинговую воронку кто-то из всей системы образования строил. В школе ставили 2-3-4-5, причем «5» — это идеальная работа, «4» — с замечаниями, «3» — много замечаний и ошибки, а «два» — совсем безнадежная работа. Если ты доходил с трояками до 8 класса, то тебе настоятельно рекомендовали идти в ПТУ. У хорошистов был шанс доучиться до 10 класса и попытаться поступить в вуз, но шансы были невелики. И все это понимали и не строили никакой трагедии. Оценки были субъективными. Получив «5» на выпускной математике в школе, можно было получить «3» в вузе на вступительном — и ни у кого не возникало мысли подать в суд на школу, что, мол, недоучили, обнадежили, а вон дитятко-то ничего не знает…

Пункты можно продолжать про парадные линейки и полезную политинформацию, про форму, на которой можно было висеть на деревьях, про медосмотры, которые ничего ни у кого не выявили, про физруков, трудовиков и учителей НВП, про уборку классов и натирание мастикой паркета. Да много про что…

Чем же была хороша советская школа? Так это тем, что она показывала модель реального общества в миниатюре. С цензурой, с репетициями показательных линеек и выступлений, с «накрыванием амбразуры» металлоломом или макулатурой, с зарницами и подметанием улиц, потому что листья осыпались и осень наступила, а дворник запил. Потом, правда, уклад поменялся в стране, а школа так и осталась артелью.

Некоторые педагоги-новаторы сотворили в своих школах чудеса, но тиражировать свои модели практически никто не смог, в силу того, что в артелях изменения передаются сложнее, чем внедрение нового изделия на конвейере. А потому ни попытка натянуть индивидуальные траектории на классно-урочную систему, ни внедрение метода проектов в обычной школе ни увенчается успехом. Да и цифровизация системы образования может только показать масштаб бедствия после длительной настройки и отсекания профанации и симуляции.

Одним словом, если мы хотим менять школу и школьное образование, надо вначале избавиться от иллюзии существования среднего ученика, среднего педагога и традиционной школы. И давайте не будем пытаться идти эволюционно и строить вначале конвейер после артели, а может, сразу к какой-то иной модели будем стремиться? Что думаете?

Фото на обложке: РИА Новости / Борис Бабанов

Мел часто и прошлому и настоящему в России даёт негативную оценку в своих материалах. При этом ошибок орфографических нет только в статьях отечественных авторов. Кто такие эти мел?

Пиар лжелечителей проходил на ЦТ, которому верили как Богу!

Я не оправдываю тех людей, что поверили шарлатанам в 90-х, но нельзя винить человеков за то, что они захотели поверить в неизведанное. :)))

Поверить в неизведанное, конечно, можно. Но хорошее образование формирует научное мировоззрение, имея которое никто не будет тазики перед телевизором заряжать и верить в теории заговоров. Отделить научную гипотезу от шарлатанства и позволяет образование.

То, что один учёный (натурфилософ) в «тёмном» XVII в. методом тыка в лягушинную лампу установил связь между тем и этим, не значит, что ВСЕ более-менее образованные люди были того же мнения и сразу уверовали. Первая лампа накаливания была продемострирована в середине 1870-х. Ваша беда в том, что Вы слишком много обобщаете, выдавая часть за целое. Обычная беда лириков. :)))

P. S.

Икону, в пандемию, вокруг столицы, на машинах ФСО тоже образованные люди возили…

На самом деле школа формирует умения, которые опираются на знания. Вот почему взрослые не смогут сдать ЕГЭ, но будут успешны в жизни тогда, когда для их сферы деятельности сформированы умения. Изменилась экономика, изменилась вся жизнь, поэтому необходимы иные умения, которые формируются иным содержанием знаний. Школа должна ориентироваться не на понятия чиновника, привыкшего к исполнению указаний вышестоящих начальников, а удовлетворять запросы родителей и учеников. У одних запросы на исполнительность, а у других запросы на инициативу и самостоятельность, но организация школьного образования не ориентирована на запросы родителей. В этом смысле школа перевернута с ног на голову → https://nashedelo.ru/a/privesti-sistemu-upravleniya-obrazovaniyem-v-sootvet-stvii-s-zakonom-ob-obrazovanii

Боюсь, вы не видели советских учебников, иначе не писали того, что эти учебники «учили думать».

Все учебники по гуманитарным и общественным дисциплинам, выпущенные в СССР — идеологизированная макулатура.

Я зашла в обсуждение, потому что меня интересует проблема трансформации школьного образования, и если у вас есть аргумент, для того, чтобы опровергнуть мою точку зрения на конкретном примере, аудитория у ваших ног. Только вынуждена предупредить, что реплика «у меня оверсикстиллион лет педагогического стажа», аргументом не является.

Меня зацепило ваше оценочное, безосновательное суждение.

В обсуждении того или иного вопроса личный опыт не является аргументом.

Информацию самостоятельно анализировать я умею, и могу видеть, что в учебнике СССР давалась одна единственная версия, в современных российских учебниках приводятся несколько точек зрений, и школьникам предлагается, на основании анализа там же приведенного источника, сделать собственные выводы, что безусловно, учит думать.

То, что демонстрируете вы, никак не показывает, что думать вы умеете, т. к. даже не можете аргументировано привести доказательства.

Возьмите задание по ЕГЭ, и попробуйте правильно поставить галочки, а я посмотрю и посмеюсь.

Не возьму я задание по ЕГЭ и не буду ставить галочки. Ибо Вам уже выше вроде доходчиво пояснили, что требовать от взрослого человека сдачи ЕГЭ по крайней мере неумно.

Жаль, когда лирик (Вы же гуманитарий, судя по предыдущим сетованиям об «идеологизации» учебников истории и обществоведения) пытается что-то доказать физику с точки зрения физики. Вы плаваете в этом вопросе. :)))

Кстати, таки да, во втором Вашем абзаце запятая после аббревиатуры «ЕГЭ» не нужна, ибо согласно правилам русского языка перед союзом «и» в предложении запятая не ставится. Ставится только и только в том случае, когда дальше идёт перечисление каких-либо свойств предмета описания. Как видите мне для того, чтобы увидеть письменную безграмотность респондента не нужен листок ЕГЭ.

«Лучший смех, это смеяться над теми, кто смеётся над тобой». В. И. Ленин. ;)

Глава Гражданская война в России.

Параграф 1 Начало гражданской войны

Параграф 2 Красный террор

Параграф 3 Идеалы белого движения.

Сильно несколько точек зрения. Полное отсутсвие идеологии.

Советские учбники, в частности по истории, были тем хороши, что между «допущенных минпросом» и «рекомендованных минпросом» проходило достаточное, для исправления всех ошибок и косяков, количество лет.

Открою Вам страшную тайну: запятые ставятся в сложных предложениях, а ещё есть понятие интонационная запятая, когда требуется сделать паузу.

Но не в этом суть))

Главное, что показали Вы и прочие коментаторы, так это пограничный уровень интеллекта соответственно уровню аргументов)) Переход на личности — это уже не умственный дефект, но всё же низкая норма))

Так что, таки да, таки как-то жалко получилось.

Фу, такой быть. Фу-фу-фу :)

«Простите, Холмс, Вы человек острого ума, превосходно знаете химию, как же Вы не знаете вещи, которые известны каждому школьнику?

Шерлок Холмс ответил:

«Человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно сложить что угодно. Народ так и делает, тащит туда всё нужное, и ненужное. Наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнёшь, или запихнули её так далеко, что уже не достать. Я делаю по-другому, в моём чердаке только самые необходимые вещи».

«Советский союз победил в космической гонке за школьной партой!» — это правда. Было множество талантливых инженеров.

Про проще/сложнее поступить. Сейчас наоборот очень много мест в вузах. порой чило бюджетных мест близко к числу выпускников школ. ВУЗам нужны деньги и берут всех. Сейчас реально проще поступть. Но это не из-за высокого качества обучения в школе. Качество абитурьентов и выпускников очень низкое. Поступают по текущему среднему уровню.

Сегодня кое-кто ещё обучает по учебникам 68-го года выпуска, и, скажу я Вам, всё уже да-а-авно устарело и физически, и морально, и интеллектуально. Так что я солидарна с автором.

У меня нет обиды на школу, если что)) С нашим классным руководителем мы встречаемся каждый год уже более 35 лет, она до сих пор работает, хотя уже давно пенсионного возраста.

Я сама преподаватель, вижу, что по-настоящему учится только 10% ВСЕХ учеников. И даже те, кто учится, не всегда учатся нужному, в том плане, что по-своему интерпретируют услышанное. Всё, как у Тютчева «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся»))

Я был в школе хорошистом. В 1976 году легко поступил в институт. В нашем классе из тридцати человек четырнадцать или пятнадцать получили высшее образование. Отличников было двое. ВУЗ давал отсрочку от армии на время обучения. Если была военная кафедра, проходили сборы и получали звание лейтенанта запаса.

Учителя могли любить или не любить, но уважали. И дети и родители. И профессия была значимая и престижная. У меня товарищ более 40 лет оттрубил в школе. В СССР он на каждые каникулы выезжал куда-нибудь по туристической путевке. Не за рубеж. Сейчас денег хватает только в огород съездить.

Были ли минусы? Да, были. Основной — слишком много идеологии.

Но, мы успевали учиться, спортом заниматься, читать, гулять и какую-никакую общественную работу выполняли.

Я много общаюсь с современными школьниками. Они перегружены учёбой, им некогда заниматься чем-то ещё, но их знания в области географии, литературы, истории, астраномии в наше время не потянули бы и на три балла. Физику, химию, математику знают, только если это профильные предметы.

Ну, и какая школа лучше?

https://maxpark.com/user/632656317/content/662784

• любить свою Родину

• уважать старших

• быть надежным товарищем

• хорошо учиться

• соблюдать дисциплину

• уважать героев войны и труд

Тем не менее число учителей, которые хорошо справлялись с этими задачами исчислялось сотнями тысяч.

В моей жизни, например, главную роль сыграл парень на 3 года старше, который привлёк моё внимание к опубликованным в Комсомольской правде вступительным задачам в ЗМШ при МГУ им. Ломоносова. Я их в течение нужного срока решил и потом каждый месяц получал брошюры с заданиями по математике.