Чем вредна школа? От страха до безволия

Чем старше становится ребёнок, тем чаще родители сталкиваются с его нежеланием ходить в школу и учиться. Даже первоклашки радуются каникулам и грустят, что снова надо сидеть за партами. Наш блогер Ольга Давыдова уверена, что это неправильно.

Недавно я занималась со школьником, который пропустил много уроков по болезни. Его родители даже думали перевести ребёнка на семейное обучение. Мы с ним это обсудили. Оказалось, он боится. Переживает, что без школы его образование будет неполным, что учиться сам он не сможет, что без оценок не поймёт, понял он тему или нет. Я старалась объяснить, что наши с ним занятия уже доказывают, что обучение дома возможно. Но мои аргументы его, увы, не убедили — ребёнок вернулся в школу.

Я занималась примерно с двумя десятками детей, которые раньше учились в обычной школе, а потом перешли на семейное образование (СО). Вот что ученики «приносят» из школ в свою жизнь:

- неправильно — значит, плохо;

- оценка — показатель статуса (плохие оценки — тупой человек, хорошие — умный);

- не понял — молчи, не признавайся и кивай (будешь сидеть тихо — не спросят);

- списывать можно и нужно;

- обмануть учителя — почти подвиг (это проявление находчивости);

- учитель по дефолту субъективен и не заинтересован в ребёнке;

- учатся всегда по принуждению, хотеть учиться — невозможно;

- учатся только дети, взрослые освобождены от этой повинности (остаётся только отмучиться);

- общение возможно только со сверстниками (с младшими и старшими говорить не о чем);

- инициатива наказуема (мне что, больше всех надо?);

- если объясняют новую тему, можно не слушать, потому что не спросят;

- я сам не разберусь в новом материале (даже начинать не стоит);

- важный ответ — это ответ на оценку, нет оценки — нет смысла ни думать, ни отвечать;

- сам себя оценивать я не могу, ибо бессмысленно;

- я никак не могу повлиять на собственное обучение.

То есть школа лишает ребёнка важнейшего навыка — самоопределения. Ребёнок перестаёт ощущать потребность в понимании (не понимать нельзя, нельзя переспрашивать, нельзя проявлять инициативу), главным процессом для ребёнка в школе становится «выживание на уроках» (это цитата одной моей ученицы). Любая попытка учиться заранее обречена на неудачу — всё, что вызывает у ребёнка отторжение, будет быстро забываться.

А чем старше становится ребёнок, тем прочнее формируется связь между его внутренней и внешней оценкой. Вы только вдумайтесь! Ребёнок начинает принимать как должное, что чужой человек имеет право оценивать качества его личности согласно тому, какой средний балл был получен за четверть или год. Не вдаваясь в подробности, не вникая в нюансы. Чем ниже оценки — тем выше градус осуждения со стороны.

И дети делают единственно возможный вывод: чтобы избежать проблем и получить ряд бонусов, нужно быть удобным для других. Дети, которые с этим не согласны, становятся в оппозицию и перестают учиться.

Отличники становятся «правильными», но забывают о своём «я"

Если попытаться визуализировать образ школы, получится некий статичный экзоскелет, без которого человек нормально функционировать не в состоянии. Эта конструкция стесняет движения, налагает массу запретов, не позволяет передвигаться по собственному желанию. Но её отсутствие пугает ребёнка ещё больше.

Конечно, на некоторые дети на СО — капризные, взбалмошные, не понимающие авторитета, но меня больше пугают молчаливые и со всем соглашающиеся школьники. Они не могут и боятся сказать, что не понимают, что упустили суть. Они впадают в ступор, когда я говорю, что ответ неверный.

Никогда и ничего они не говорят сами. А ведь эти дети ходили в школу!

И да, мне плевать, что в классах по 30 человек. Если ты пришёл на должность учителя в такое место, твоя первая обязанность — увидеть в каждом ребёнке человека, а не именованный (жаль, не нумерованный) объект с ограниченным функционалом. Дело здесь не в характере. У меня сейчас занимается милая девочка, которая по всем признакам (начиная от внешности и поведения и заканчивая способностями) должна учиться легко и непринуждённо. Но учительница сочла иначе: ребёнок перебивается с двойки на тройку. Знаете, что не так? Она медленно отвечает! Мед-лен-но! Не неправильно, не невпопад, даже не тихо, а медленно (тихо матерюсь в кружевную манжету)!

О чём я? Да о том, что само устройство школы не позволяет вырасти в ней живому человеку

Я прямо чувствую, как праведный гнев уже вовсю пылает в сердцах «заслуженных» учителей. Но истина дороже. Я жду, когда, наконец, увижу школу, где нет тоскливых детей, где ВСЕМ учителям не всё равно, чему и кого они там учат. Я прекрасно понимаю, что идеализирую, но есть ли смысл хотеть меньшего? Единицы неравнодушных учителей только подтверждают правило. Детей всё чаще забирают из школ — это и есть главный показатель их бесполезности, и, порой, и вредоносности.

Пока ребёнок не видит радости в процессе познания, пока его не интересуют вопросы, связанные с объясняемой теме, пока для него каникулы — это праздник, можно с большой долей вероятности утверждать, что дома (или в группе СО-шников) ему будет лучше, чем в стандартной средней школе.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

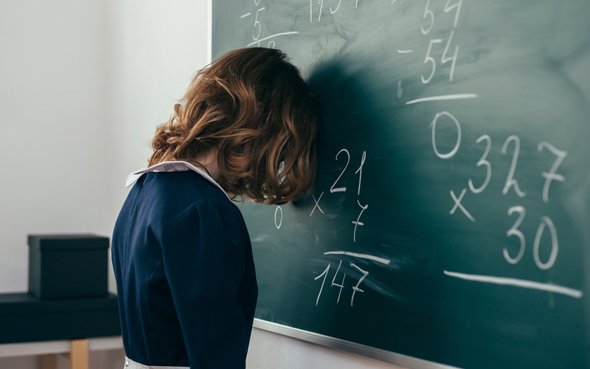

Фото: shutterstock / Undrey

Из того списка «Вот что ученики „приносят“ из школ в свою жизнь» в моей школе, где училась я, таких «настроек» абсолютно точно не было, но я училась вместе с другими людьми, в одном классе все десять лет, и у части моих одноклассников были именно такие представления, а у другой части этого не было, поэтому, дело не в школе, а скорее в том, как в социуме воспринимается школа, и как представления в первую очередь, наверное, родительские, формируют у детей их восприятие.

-«оценка — показатель статуса (плохие оценки — тупой человек, хорошие — умный)» — неужели это высказывают в школе? Может эту точку зрения формируют родители, озабоченные успеваемостью, со своим постоянным вопросом «что сегодня получил»?

-«не понял — молчи, не признавайся и кивай (будешь сидеть тихо — не спросят)» — эта светлая мысль у кого возникает? У детей, которые бояться получить плохую оценку, а почему они этого боятся? См. предыдущий пункт — мама с папой будут плющить.

— «списывать можно и нужно» — неужели это говорят в школе, а не та же стратегия что и в предыдущих пунктах?

и т. д.

Все, что перечисленно, касается 3 проблем:

1. Школьная оценка становится оценкой человека как личности — но кто это формирует? Ведь это родители озабочены оценками, кто все время спрашивает про оценки, вводит всевозможные санкции за плохие?

2. Выученная беспомощность «я сам ничего не могу» — это откуда, неужели из школы?

3. Учатся по принуждению и только дети — неужели этот опыт из школы, а не из семьи?

Родители, травмированные школой [но себя такими не считающие], зачастую, воспроизводят всё то же самое со своими детьми. Цикл повторяется и повторяется. Лишь единицы, склонных к рефлексии, его разрывают. И ваши слова про класс, в котором вы учились, это только подтверждают.

Пока жива очень вредная мысль о том, что ребёнка можно родить и сдать в учереждения, где с ним будут работать люди, которым якобы виднее как его воспитывать — дети обречены на страдальческие формативные годы. Ну а институт принудительной школы этому только потворствует.

Это именно тот самый фундамент, на котором выстроенно уродливая вертикаль российского образования. Да и не только российского, на самом деле. Но меня, как русского, проблемы других стран волнуют гораздо меньше тех, что существуют здесь. Хоть и слежу за мировой социокультурной повесточкой.

Я хочу, чтобы российские дети стали первыми в цивилизованном мире, растущими без всякой указки государства. Ну а что касается образования, то, поверьте, при полностью добровольном характере оно обретёт небывалую популярность. Современные подростки, у которых смартфон = продолжение руки, уже только и делают, что постоянно прокачивают свои знания об окружающем мире ну или хотя бы тех маленьких мирках, в которых тусуются. Чаще всего они жалуются на то, что из-за навязанной им школы у них не хватает времени на так называемое «дополнительное образование»… ну или просто отдых или добровольную социлизацию. Уверен, что пришло время их эмансипировать от государства, а также упростить им выход на рынок труда лет с 13 [тинэйджерство].

Идеалист я в общем :)

[чёртов лимит на 1500 знаков]

Хоть я уже давным давно не являюсь фанатом США [каким был лет 10 назад], мне всё же нравится, что образование там децентрализовано. School districts решают, чему быть, будь то креационизм или же разговоры с пятилетками о сексуальности. Республиканы продвигают school choice, что тоже верно — чтобы семьи не чувствовали себя обреченными отдавать детей лишь только в школу рядом с домом, если та им не нравится.

Что касается образовательных программ, то я не против такой практики. Пусть будут. Министерство образования, как и частные образовательные организации, должны иметь право их разрабатывать и выпускать. Ну а что из этого потреблять — решать только семьям. Но одно скажу точно — никакой единой программы [одной на всех] быть не должно.

Что касается образования, то сейчас [в информационном обществе] очень трудно вернуть людей в тёмные века. Для этого как минимум необходимо уничтожить интернет и весь его футпринт и историческую память. Поэтому, даже у сектантов будет возможность узнать, что солнце — это не божество, а просто космическое тело, вокруг которого вращается планета [не плоская], на которой они и живут :)

Речь не о дистанцировании — вас никто не заставляет общаться с неприятными вам людьми, но вы живете в одном социуме с ними.

Трудно вернуть в темные века? Почитайте форумы плоскоземельщиков. Посмотрите на противников вакцинации (кстати, если вы думаете о своей семье, эти люди реально сейчас наносят ущерб вам и вашей семье), посмотрите на придурков, громящих вышки 5G, на верящих в теории заговоров.

Вам не нравится жить в авторитарной стране? А ведь большинство сограждан считает, что все ок, так и должно быть, и кукукнутый дет двадцать лет у руля — самое оно.

Почему они так считают? Они просто не имеют элементарных представлений о государственном устройсте.

Так что есть набор знаний, необходимый всем, и каждый заинтересован чтобы и другие его получили, потому что они будут жить вместе в одном социуме, и расхлебывать вместе результаты не верных решений, принятыми другими просто из-за своей дремучести.

Увы, но это тупик.

Если в городе на совершенно легальных основаниях уже существует «чёрный квартал», где без брони и оружия чужаку лучше не появляться, то пусть будет и «белый», где все тоже «свои», а подозрительных чужаков выпроваживает добросовестная и подконтрольная жителям охрана.

Сейчас наше общество похоже на большую коммунальную квартиру. Ну а «белые» кварталы доступны лишь «элитам», благодаря финансовому цензу или же полезным связям.

Квартиру необходимо расселять. Ну а возвращение нам, простым смертным среднего класса, нашего неотъемлемого права на частную дискриминацию поможет это исправить. Тогда мы, а также наши дети и близкие, сможем спать гораздо спокойнее, чем сейчас [а с нами и наши 5G вышки заодно]. Ну а с «чужаками» как-нибудь договоримся, чтобы нас не трогали. Желательно, если это будет peace through [our] strength.

Но, прежде всего, мне важен принцип добровольности. Так спится спокойнее :) Ведь вы и только вы решаете, когда вам выходить из дома и куда держать путь. А не кто-то с «синдромом вахтёра», существующий на ту часть вашего заработка, которую у вас изымают каждый месяц без вашего согласия, при этом не спрашивая куда эти деньги тратить.

Что касается реформ, то в России нужно начинать с ликвидации монополии государства на образование в виде ФГОС. Ну а там уже и не такие чудеса увидим. В торговле прекрасно получилось. И было бы ещё лучше, если бы не Путин и его «контрсанкции».

ФГОС — это просто набор того, что человек должен знать и уметь к определенному возрасту, просто необходимый минимум среднего образования для среднего человека, причем здесь монополия? Да, в стране авторитарное правление, но ведь это не значит, что ничего делать не надо, ожидая когда труп врага по реке проплывет.

А монополия действительно есть. Любое образовательное учереждение в стране должно пройти государственную аттестацию и проверку на соответствие ФГОС, иначе не сможет нормально работать. Ну а новый закон о просветительской деятельности ещё сильнее закрепостит вообще любые образовательные учереждения, не только «классическое образование».