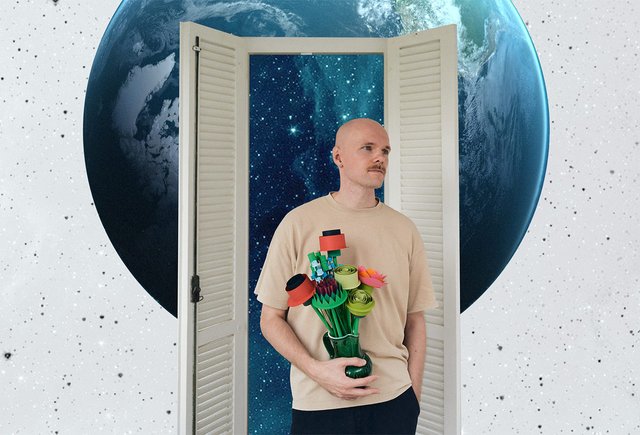

Егор Шумилов — бывший преподаватель творчества в детских студиях. Сейчас он художник и автор онлайн-курсов по созданию бумажных фигур — от миниатюрных дворцов до огромных роботов и цветов. Но эти фигуры для Егора — всего лишь «обертка», ребенок их может даже не делать, если нет настроения. Об этом он сразу говорит на родительских собраниях перед своими занятиями, как и о других своих принципах, которые мы решили записать.

1. Не называйте детское творчество «поделками»

Пару дней назад сижу на веранде кафе. За соседним столиком обедает семья: родители курят, общаются, а девочка держит в руках пепельницу. Смотрю — она палочкой пытается что-то в пепле нарисовать. Кажется, ерунда, но она сделала то, что не могут многие взрослые, — нашла необычный способ самовыражения. Это признак настоящего художника. Просто у нее нет куратора и пиар-агента, чтобы тут же прославиться и выставляться в галереях.

Мало кто относится к детскому творчеству как к чему-то серьезному. Сейчас в интернете много запросов вроде: «Как выбросить поделку, чтобы ребенок не расстроился?» Для меня эти слова — ножом по сердцу. Значит, себе картины по номерам мы покупаем, еще и на стенах развешиваем, а творение ребенка — сразу в мусорку.

Мне категорически не нравится слово «поделки» — меня переклинивает, если кто-то так говорит. Сразу представляется липкое нечто с какими-нибудь блестками и торчащим отовсюду клеем, когда работа ребенка — это всегда произведение. Наивное, но искреннее произведение. А другого слова нет. Зато для себя мы, взрослые, эти слова нашли. Картина по номерам у нас — картина, хотя, по сути, это раскраска. Если мы что-то копируем, то это не подделка, а реплика, потому что «подделка» звучит как-то нехорошо. А еще, когда мы берем чью-то идею, можно просто сказать: «Я использовал это как референс» — очередное модное слово.

2. Относитесь ко всем работам ребенка как к его первым словам

В свое время мы с детьми снимали самодельные мультфильмы. Дети озвучивали кадры, и я всё записывал с первого дубля:

— О, э, а. Это самое, я забыл, — оставлял прямо так в итоговом варианте. Это криво, косо, смешно, но очень мило. Да, позже ребенок научится выговаривать звук «р» и произнесет реплику без запинок, но я хочу поймать именно то, что происходит сейчас — сохранить момент. Это круче, чем идеальный монтаж. Так же и с творчеством — важна не декоративная ценность, а контекст.

Ваш ребенок в конкретном возрасте, в конкретном месте, из конкретных инструментов, с конкретными мыслями, идеями что-то создал. Всё, это не повторится никогда — это единичный экземпляр, который нужно всеми возможными способами сохранять, документировать. Это как первые слова, как первая фотография, как первые шаги, в конце концов.

Вообще было бы полезно понизить свою планочку. То, что привычно нашим рукам, для детской моторики — подвиг

Не стоит линейку, которой мы измеряем себя, прикладывать к детскому творчеству — это не та территория. От визуального надо уйти в смыслы: ничего не было, и тут ребенок придал форму своей идее. Да, не из глины и мрамора, а из доступных ему материалов — у нас появилась какая-то пластилиновая штука. Она пачкается, расползается. Как это хранить? Да хоть сфотографируйте — покажите, что для вас это значимо. Понятно, что нас, может, и не восхищает работа ребенка, но нельзя ее обесценивать.

3. Не восхищайтесь, а задавайте вопросы — общайтесь с ребенком на равных

— Это рыба-пила? Откуда взялась такая идея? Сложно было делать? — это вопросы, которые нужно задавать ребенку. Я очень не люблю восторженных: «Ах, как красиво у тебя получилось!» Мне нравится общение на равных. Когда дети делятся тем, как они создавали свое произведение, они чувствуют, как это значимо. Последний свой курс «Русалочка» я вообще построил таким образом, чтобы дети сами подготовили фигурки по моим коротким подсказкам, а занятие мы бы потратили только на их обсуждение.

Дети рассказывают о своих бумажных рыбках, хищниках, водорослях. Мальчишка лет десяти слушает-слушает и идет к своему шкафу. Смотрю, он достает какие-то непонятные штуки из малярного скотча — щупальца там накрутил, еще что-то. В этот момент я понимаю, что, пока он мне всё не покажет, он не угомонится. Ему очень важно, чтобы его творчество увидели, отметили. Ну как это не поддержать? Конечно, я должен поинтересоваться, узнать все детали у создателя:

— Как ты это делал? Сколько времени у тебя на это ушло? Где ты вообще этому научился?

Он так обрадовался, что уже был готов оформить мне поставку своих творений:

— А я вам посылку с этими щупальцами отправлю!

— Ну давай договоримся с родителями.

Связано ли его творчество с нашим курсом — бумагой? Ну не слишком. Есть ли у этих изделий хоть какое-то название? Тоже нет. Но ребенок увидел образ и воплотил его из того, что было ему доступно. А потом именно к нему, к его стараниям проявили интерес. Важна не бумага, не готовое произведение, а диалог — детям очень хочется быть услышанными.

4. Разрешайте детям рвать, ломать и никому не показывать свои работы

— Очень аккуратно берем листочек — сначала за один уголочек, потом за второй уголочек. А теперь начинаем его мять. Аккуратно расправляем… И снова мнём, — дети, естественно, смеются. Вроде только что так бережно обращались с листочком и тут мнём. Самым маленьким моим ученикам три года — такие простые штуки их веселят, а еще знакомят с материалом. Они видят, что бумага может вести себя по-разному. Она тянется, складывается, рвется: «Куски рваной бумаги — это салат. Давайте накидаем их в тарелку!»

Родителям кажется, что центр происходящего — это вот эта бумажная штучка, которую ребенок принесет с занятия. «Мы должны сделать что-то своими руками». Нет. Нам не нужна красивая форма — тактильного опыта уже достаточно.

Не ждите, что ребенок сразу бросится на картон, бумагу и ножницы и тут же будет что-то кромсать, творить. Не факт. Если вам надо, чтобы он приобрел какие-то жесткие скиллы, это не ко мне. Я не знаю, чему может научить бумага — точнее, мои занятия по работе с ней. Необязательно думать о результате: можно сделать красивую фигурку, а можно вообще скомкать лист и выбросить.

Кстати, выкидывать свои работы, чтобы никому не показывать, — тоже право ребенка и хороший опыт. Мы же не выкладываем в интернет то, что нам не нравится. Когда дети уходили один за другим из класса, я кричал: «Время кормить мусорку!» И я не знаю, что в итоге принесло им большую пользу: работа с бумагой или привычка «кормить мусорку» — убирать за собой.

5. Обращайте внимание на процесс, а не на результат

Бумажные фигуры — лишь побочный эффект, обертка. Самое важное заключается в процессе. Первично общение с детьми, наше взаимодействие. И здесь нет разделения: вот перемена, и у нас с тобой одни отношения, а теперь мы садимся за стол — отношения другие. Или сейчас у нас будни — одно состояние, а когда креативим — другое. Всё едино — творчество проявляется даже в обычных разговорах. Вот одна девочка научилась читать и подошла ко мне, чтобы поделиться:

— Я люблю большие слова!

— Ого, какие?

— Слон!

Для меня это и красиво, и удивительно: оказывается, детское «большое» и взрослое «большое» — очень разные. Помню, как-то у нас была космическая тема. Сидит шестилетний мальчик, рисует, а на фоне параллельно идет фильм BBC про Вселенную. Мальчик слушает и задумчиво выдает:

— Вот интересно… Если в космосе нет воздуха, чем дышит Бог?

— Вау. — Я занимался своей рутиной, но в этот момент просто замер. Этот вопрос, размышления ребенка для меня куда более ценны, чем то, что он сделает на занятии.

6. Не требуйте от детей продуктивности

Само по себе понятие «делания» очень переоценено. Гораздо дороже впечатления, которые рождаются как бы случайно, но мы проносим их через всю жизнь. Вот мне лет шесть, я сижу в комнате один и рисую. Взрослые веселятся где-то за стенкой (к нам приехали гости), но почему-то ко мне заглядывает папа. Он человек, далекий от искусства, технарь, и скорее хочет, чтобы я занимался спортом, а не рисованием. Однако он привез мне из командировки набор фломастеров — новый, классный. Папа спрашивает:

— Что делаешь?

— Рисую. Сейчас желтым рисую.

— Это не желтый.

— А какой?

— Горчичный.

Папа уходит, а его слова меняют мое восприятие мира, становятся откровением. Как это? То есть помимо синего, красного, зеленого, есть еще и горчичный? Друзья обсуждают, у кого какой любимый цвет: «у меня желтый», «у меня коричневый». Я хвастаюсь: «А у меня — горчичный!» Мне нравится даже то, как это слово звучит. Хотел ли отец преподать мне какой-то урок? Вряд ли. Но, думаю, в этот момент начался мой путь как художника.

Мы, взрослые, требуем от себя бесконечной продуктивности, результатов и бессознательно переносим это на своих детей. Мы привыкли ассоциировать всю пользу с действием: якобы мы должны детей чему-то научить, что-то им предложить. В этой истории нет действия, но есть озарение, чувство.

7. Скачивайте видеоигры и смотрите тикток, чтобы понимать своих детей

Сижу в кафе и в десятый раз слышу слова «Бравл Старс» — мальчик уговаривает маму скачать любимую игру. Жду, думаю: «Интересно, как она отреагирует?» Мама скачивает, вводит свои данные и спрашивает:

— Какое бы имя придумать?

— Может быть, Крутая Мама?

Я в восторге. Мама решила: «Окей, я люблю и уважаю своего ребенка, значит, я должна выучить пару слов на его языке — скачать игру». И получила просто мгновенную оценку. Ну конечно, она крутая мама. А какая еще установит себе «Бравл Старс» и будет делать вид, что ей интересно?

У меня тоже был такой ученик — он не говорил ни о чем, кроме «Майнкрафта». Я понимал, что это буквально единственная тема, которая его волнует. Хоть я и не фанат видеоигр, всё же скачал «Майнкрафт» и посмотрел, что там да как. Провожу, значит, урок и спрашиваю у того ученика:

— Как твои дела?

— Очень плохо. Не могу построить портал в «Майнкрафте».

— И в чем проблема? 14 блоков обсидиана — и всё готово.

Он сразу разворачивается ко мне: «Ого, вы тоже играете!» И я понимаю, что ключ подобран. Нет, особо не играю, но пытаюсь тебя понять. Мне кажется, многие родители воспринимают игры как что-то несерьезное. Но это важно для ребенка, это нормально для его возраста, это его главный интерес, его язык. И чтобы понимать друг друга, я должен этот язык знать. Если это «Майнкрафт», мне очень повезло, там я уже собаку съел. Если «Геншин Импакт» — уже сложнее. Снова нужно открывать интернет, скачивать, смотреть. Но это часть моей работы.

И мне важно, чтобы родители, которые приходят ко мне, разделяли такие же ценности. Не открещивались от видеоигр, комиксов и тиктока, а относились к ним с уважением, раз всё это дорого детям.

8. Не воспринимайте ребенка как пустой сосуд

— Товарищи дети, я долго думал, чему вас научить, но ничего не придумал, — часто именно так я и начинал занятия, чтобы плясать не от своих интересов, а от интересов детей. У них сразу включался поток фантазии: всплывали все их любимые фильмы, мультики, персонажи, животные.

— Тебе хочется сделать трицератопса? Давай! А знаешь, я никогда его не делал. С чего мы начнем? С головы? Ну окей. А голова какой формы? Ну, вот такой пусть будет, да. Мы ее вырезаем или скручиваем?

Обычно мы воспринимаем ребенка как пустой сосуд, который надо чем-то наполнить. Но он не пустой, просто мы на его собственные увлечения смотрим сквозь пальцы. Ребенок не должен чувствовать, что его хотят как-то вдохновить, направить, перекроить: «Ты смотришь эти мультики? А теперь давай посмотрим другие, хорошие мультики».

Я не являюсь носителем грандиозного знания: «Сейчас я спущусь с небес и буду кого-то просветлять». Нет, у ребенка уже есть сформированный язык, на котором можно разговаривать. С чего вдруг то, что люблю я, для него должно быть более актуальным и значимым?

9. Никогда не говорите: «Я не умею рисовать»

— А помнишь, много лет назад было такое, что ты рисовал и тебе нравилось то, что получалось? И ты гордился собой.

— Да, было такое. А потом еще вырезал свои рисунки, чтобы они сохранились.

С возрастом это чувство убегает. Я сразу замечаю тревожных взрослых. Взрослых, которые напрягаются даже там, где никакое напряжение не нужно. Они пытаются всё измерить, всё подсчитать, оценить.

Они спрашивают: «А если я не умею рисовать?» — и мне становится дурно. Это всё равно что сказать: «Я не умею пить» или «Я не умею ходить»

Нет, ну как-то же вы это делаете? Вроде берете карандаш и что-то изображаете — значит, уже рисуете. А, вы не ходили в художественную школу. Так в художественной школе не учат рисовать. В ней учат академическим знаниям. Это просто одно из направлений, которое почему-то стало общим мерилом. Все всё умеют, всё можно, всё правильно. Территория творчества — одна из немногих, где можно расслабиться. Это пространство для маневра, для эксперимента.

Допустим, я говорю: «Выберите, пожалуйста, карандаш, ручку или краску и нарисуйте что хотите». Вы еще не приступили к работе, а просто взяли что-то в руки, но уже сделали первый шаг — шаг в сторону себя. Почему вы сейчас выбрали именно этот цвет? Почему взяли эту кисточку? Это история не про «умею — не умею», «красиво — некрасиво», а про вас. Это одно из зеркал, которое, может быть, отражает ту вашу сторону, которую вы еще не видели. Инструкции одни и те же, но у всех получились бы совершенно разные шаги. Точно так же мы смотрим на рисунок ребенка. Думаем не о том, красиво это или нет, а почему он создал его именно таким.

10. Не относитесь к материалам слишком серьезно

Напряжение повсюду, оно распространяется даже на материалы, инструменты. Вот у меня есть скетчбук. «Скетчбук» звучит серьезно. Скетчбук стоит дороже блокнота. Когда покупаешь скетчбук, ты уже вроде как не имеешь права там что-то накалякать. Потому что я вижу в соцсетях, что любой разворот скетчбука — это шедевр. И раз уж у меня скетчбук, он тоже должен быть каким-то симпатичным. Точно так же с акварельной бумагой, глиной, маслом — всё это слишком круто, слишком неприкосновенно.

Другое дело — картон. Сейчас в рамках курса со взрослыми мы делаем осенний венок из старого картона, и я сразу обозначаю: «Расслабьтесь. Картон — такой материал, к которому надо относиться без придыхания. Его невозможно испортить. Он уже испорчен. Априори».

Когда я учился на архитектора, все мои первые макеты были из бумаги и картона. Для меня это привычное действие еще с тех пор: сажусь за стол, опускаю голову и чиркаю в каком-то блокнотике. Приходит вдохновение, и я радостно, лихорадочно создаю форму, а потом иногда впадаю в ступор и раздражаюсь, но в любом случае совершенно не замечаю времени.

Возможно, поэтому в какой-то момент мой кружок по изо сузился до создания бумажных форм. Но не оригами — для оригами нужна железная задница, а мне не хватает терпения. Бумага есть у всех, с ней легко работать, и ты можешь сотворить из нее что угодно, если научишься разбивать всё вокруг на очень простые детали.

11. Показывайте детям не только репродукции в учебниках

Школьниками мы листаем учебник с репродукциями, и они оседают на подкорке с ярлыком «золотой стандарт». Мы смотрим на них и понимаем, что наше художество совсем не похоже на пейзажи с полями пшеницы, убегающими за горизонт. А если бы нам показали, что искусство — это не обязательно то, что висит на стене, мы бы понимали, что можем выражать себя по-разному. Это как с цветами: мы же не скажем, что роза — это прекрасно, а одуванчик — уродливо. Нет, всё прекрасно, всё органично, всё сосуществует без конфликта, всему есть место в этом мире.

Нужно развивать насмотренность, знакомить ребенка с разным творчеством. Он думает: «Если цветочек похож на цветочек, значит, я молодец, это красиво. Если цветочек не похож на цветочек, это некрасиво, такого быть не должно». Почему он так думает? Просто он еще не знаком с абстрактной живописью. Чем меньше мы видели, тем строже наше отношение к себе.

12. Не заставляйте детей во что бы то ни стало ходить на занятия

Типичная ситуация: в кабинет заглядывает мамочка, которая выталкивает ребенка вперед себя. Он сопротивляется, но мама считает так: «Я же заплатила, значит, ты должен как-то отработать». Нет. Прийти на урок, открыть дверь, увидеть новых людей — для ребенка уже огромный опыт, этого уже достаточно.

Мы не можем настежь открыть дверь и толкнуть его туда. Мы можем только сказать: «Смотри, такая дверь существует», а вот как с этой дверью быть — дело абсолютно детское. Хочется ее приоткрыть? Хорошо. Хочется забежать внутрь, сесть на стул, начать резать бумагу? Супер! А можно просто дальше стоять у замочной скважины — и это неплохо, и это от нас, взрослых, не зависит.

Попытка заинтересовать ребенка, вызвать у него желание заниматься уже предполагает пусть и аккуратную, но иерархию (и даже насилие). Словно я носитель какого-то знания, а ребенок — глупыш, которого нужно вдохновить. Нет. Моя задача, задача родителей, педагогов — дать ему разнообразный опыт. Пусть ребенок сам поймет, что ему ближе. Я не вижу смысла в том, чтобы хоть как-то минимально выруливать в свою сторону. Если он не хочет заниматься, я ничего не буду с этим делать. Абсолютно. Никаких плясок с бубном. И я категорически против того, чтобы заставлять детей приходить на занятия. А если родителям это нужно больше, чем их детям, у меня есть курсы для взрослых — пусть приходят.

Обложка: © личный архив Егора; Triff / Shutterstock / Fotodom

УЧИТЕЛЯ

10 крутых интервью с учителями, рилсы которых вы наверняка лайкали, — про кринж, вайб и, конечно, про любовь

УЧИТЕЛЯ

«Вот они сидят, 15 человек, и вообще на меня не смотрят. Им плевать»: учитель английского — об увольнении из школы

ТРЕНДЫ

«Привет, скинь свою геолокацию». Чек-лист по настройке безопасного интернета для ребенка

Какой вы классный!

Вспомнил о своём детстве, когда моя полочка висела на кухне. Рисунки же внучки, которая увлеклась живописью, помещались в рамочки и радовали всех посетителей нашего жилища.