«А куда тыкать, чтобы компьютер включить?» Школьный учитель — о зумерах на уроках информатики

Каждое новое поколение всегда «не такое», как предыдущее. И конечно, педагогика старается находить подходы и подстраиваться под всё возрастающие требования. Насколько сильно меняется процесс обучения, на примере уроков информатики рассказывает постоянный блогер «Мела», учитель информатики и автор онлайн-проекта «NеПедагогика» Дмитрий Сотский.

Каждый учитель (каждый же, да?), приходя работать в школу, сталкивается с тем, что реальная педагогика даже близко не похожа на то, чему его учили в вузе. Я, естественно, не исключение. Однако подвох ожидал меня в самом неожиданном месте.

«Юзерские скиллы» на максимум

Я был полностью уверен: «вайбы» уроков информатики остались такими же, как и во времена, когда я сам сидел за школьной партой. У большинства из моих одноклассников уровень цифровой грамотности был выше, чем у многих учителей информатики на тот момент. Важно подчеркнуть: речь идет именно о пользовательских навыках.

Мне сейчас 30 лет, и мое поколение застало начало повальной цифровизации. Компьютер стоял в каждом доме. Сейчас необходимости иметь ПК нет — смартфон решает многие проблемы не менее быстро и качественно, да и производительность уже во многом сопоставима.

У моего поколения одним из самых главных и желанных способов провести свой досуг были компьютерные игрушки. Именно во времена моего детства появились многие культовые компьютерные игры. Мотивация побыстрее выучить все уроки, чтобы спокойно «рубиться в комп» всё оставшееся время, была запредельной. Некоторые даже уроки не учили — сразу садились играть.

Проводя за компьютером большую часть дня, мы оттачивали до совершенства «юзерские скиллы». Конечно, наши отнюдь не самые мощные устройства не тянули многие игрушки. Но причина не только в производительности. Много игр мы качали из интернета (каюсь, не совсем легально) или же покупали в магазине самопальные перезаписи. Зачастую игра просто не запускалась. Но играть-то хочется! И мы лезли за спасительными инструкциями в интернет или самостоятельно ковырялись, сами не до конца понимая, в чем именно, чтобы запустить заветную игру. И ведь запускали же!

Чему нас могли научить уроки информатики? Решать задачки, глубже понимать математику, программировать. Всё остальное мы уже умели.

Однажды детство кончилось, а вместе с ним и возможность полдня играть в комп. Но мы получили нечто большое — уровень владения ПК на уровне сильно выше среднего. С трудом представляю себе работодателя, который смог бы подкинуть офисному планктону, взращенному в 2000-х, хоть сколько-нибудь приличную по сложности пользовательскую задачку. Что не умеем сами, за минуту прочитаем в «мануале» в интернете.

«Нужно учить пользоваться клавиатурой»

Придя работать в школу, я был настроен подтянуть детям математику, научить программировать и показать несложные егэшные задачки, благо тратить время на такие мелочи жизни, как цифровая грамотность, уже не нужно. Ведь передо мной целый класс детей, которые уже родились в цифровую эпоху, это «дети интернета»! Не тут-то было! Практически сразу меня вернул в реальность вопрос моей ученицы: «А куда тыкать, чтобы компьютер включить?»

К такому меня жизнь не готовила! В мире современного школьника нет компьютера, совсем. Точнее, он есть по 20–40 минут в неделю — ровно столько, сколько им предоставляется на уроках информатики.

Умение водить пальчиком по экрану смартфона не дает никакой прокачки пользовательских навыков

Детям нет необходимости копаться и разбираться: игрушки встают на смартфон сами, а нейросетка выплюнет в тебя готовый ответ в двух-трех предложениях.

Детей на полном серьезе нужно учить пользоваться клавиатурой. Нужно брать их маленькую неуверенную руку в свою и вместе с ними водить мышкой. Необходимо создать на уроках три миллиона папок, чтобы этот процесс стал естественным, как чистка зубов по утрам. Весь 7-й класс уходит только на то, чтобы убрать у детей панический страх ужасной и непонятной машины. Конечно, есть и прошаренные в своих навыках дети, но это незначительное отклонение от среднего градуса по больнице.

И главный шок-контент за 8 лет моей работы: математические задачки не вызывают у школьников столько страха, оцепенения, неприязни и отторжения, сколько вызывают простейшие юзерские действия — создание папки или копирование файла. Математика детей вообще не пугает.

За это и люблю свою работу — никогда не перестаешь удивляться и восклицать: «Как у них это работает?»

В комментариях предлагаю поговорить не про педагогику (впрочем, если вы настаиваете, я за!). Расскажите, какие флешбэки вызывает у вас эпоха 2000-х?

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

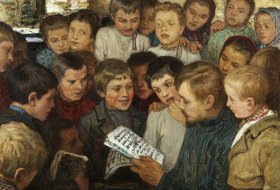

Иллюстрация: © Anton Vierietin / Shutterstock / Fotodom

А почему так?

Родителям объясняют необходимость подготовки к 1-му классу, но редко пишут о подготовке к разным предметам в годы учёбы (кроме списка книг для подготовки к урокам литературы).

В информатике это проявляется наиболее ярко.

Педагогика выбора предполагает знакомство с компьютером с раннего возраста (https://mel.fm/blog/menedzhment-rynochny/24693-vospitay-aytishnika), а потом и создание собственных сайтов (https://mel.fm/blog/yury-nikolsky/31476-ya-fantaziruyu--znachit-obuchayus).

Но…

Возникла другая проблема. Дети не любили уроки информатики, так как она им казалась наукообразной (вне реальной жизни).