Тревожники, вы как? О чем в последний раз переживали и быстро ли смогли успокоиться? А знаете, как вообще запускается механизм тревоги у человека? И почему она может возникать, казалось бы, на пустом месте? Испанский психиатр Кристиан Льяч отвечает на эти вопросы в путеводителе по психиатрии «В лабиринте сознания». С разрешения издательства «Альпина паблишер» публикуем отрывок из книги.

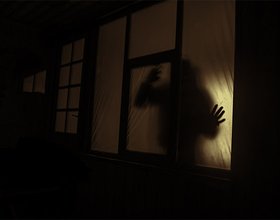

Сердце бешено колотится. Комок в горле мешает дышать, так что мои легкие с трудом наполняются воздухом. Я смотрю на свои руки, будто сделанные из резины, дрожащие и мокрые, и изо всей силы впиваюсь ногтями в ладонь, но ничего не чувствую. Что‐то не так. Кажется, через несколько секунд я умру. Оглядываюсь по сторонам: люди смотрят на меня в недоумении. Всё стало необычайно легким, плоть и кости словно сделаны из пенопласта, а стены аудитории — из картона. Проходят секунды, невозможно сказать, сколько их, но это ужасно. Я пытаюсь сосредоточиться на своем дыхании и убедить себя, что это просто мимолетный приступ, как бывало уже не раз. Наконец, преодолев себя, я встаю и выхожу на улицу, на свет и воздух, и постепенно успокаиваюсь.

С детских лет я старалась избегать затруднительных ситуаций. Помню, как боялась, что потеряю маму из виду и больше никогда ее не найду. Чтобы избежать прилюдных истерик, она хватала меня за руку и отводила к себе на работу, где я проводила весь день в компании своего плюшевого зайчика. Когда подошло время, меня всё же заставили пойти в школу. Поначалу я была обижена на всех и почти не разговаривала с другими детьми, но спустя несколько недель начала понемногу вливаться в коллектив.

В подростковом возрасте у меня была компания подружек, с которыми мы вместе делали уроки, смотрели фильмы. По пятницам, перед походом в кино, мы собирались в ближайшем кафе и обсуждали, как прошла неделя у каждой из нас. Эти встречи были для меня источником сильного беспокойства. Я старалась не оказываться в центре внимания и никому не противоречить, если мне задавали вопросы. Мои мысли метались в поисках такого ответа, который устроил бы большинство, и хотя мне удавалось что‐то промямлить, я была недовольна собой. Всё стало еще хуже, когда некоторые из подруг начали приглашать на эти встречи своих парней и наша компания занимала сразу несколько столиков. Нередко по четвергам я начинала нервничать, с тревогой думая о завтрашнем дне, так что мама даже иногда давала мне отвар липового цвета. К счастью, в последний год учебы в школе я усердно готовилась к вступительным экзаменам в университет, и мне было нетрудно найти оправдание, чтобы избежать таких ситуаций. Моя жизнь стала более спокойной, но вместе с тем я почувствовала себя одинокой и решила, что должна измениться, когда поступлю в университет, где смогу познакомиться с новыми людьми.

В течение следующих четырех лет мое состояние ухудшалось, приступы тревоги стали накатывать в самые неожиданные моменты. Первый из них случился на лекции по экономике, где было более 50 студентов, вместе с которыми я пыталась понять закономерности спроса и предложения. Мне пришлось выбежать из аудитории, и в том семестре я больше туда не заходила, так что в итоге завалила экзамен. В дальнейшем то же самое происходило в библиотеке и даже дома.

Трагические отношения

«Тревога и человек» — прекрасная тема для великой трагедии о разбитом сердце и обманутых надеждах. По крайней мере, если смотреть с эволюционной точки зрения. Несколько миллионов лет назад эта эмоция была, по сути, нашим лучшим другом. Только те, кто испытывал сильную тревогу, всегда были бодры и бдительны, их мышцы напряжены, а голова занята мыслями о том, как выжить при внезапном нападении льва. Неудивительно, что этот защитный механизм, столь полезный для выживания и закодированный в генах, передавался от родителей к детям и дошел до наших дней. И сегодня, когда на планете не так часто можно встретить короля джунглей, мы всё еще пользуемся этой системой сигнализации, которая сейчас далеко не так полезна, как раньше.

Люди сильно изменились, а тревога — нет

Угрозы, с которыми мы сталкиваемся в современном мире, как правило, носят скорее экономический, профессиональный или социальный характер. Даже если эти угрозы не представляют опасности для нашей жизни, мы всё равно воспринимаем их как таковые, что и заставляет нас приводить в действие механизмы тревоги, которые сослужили хорошую службу в свое время.

Небольшой уровень тревоги повышает работоспособность, но зачастую эта тревога начинает расти, выходит из‐под контроля и мешает нам жить. В конце концов приходит время попросить тревогу оставить нас в покое, но мы не знаем, как это сделать. И с этого момента можно говорить о тревожных расстройствах.

Механизм тревоги у всех одинаковый, как и биологические факторы, которыми она обусловлена. Вместе с тем, в зависимости от особенностей структуры и функционирования мозга, она может выражаться в разных паттернах МЭП (мышления, эмоций и поведения). В любом случае люди, страдающие тревожным расстройством, осознают, что их страхи чрезмерны и иррациональны. О том, какие виды тревожных расстройств мы диагностируем сегодня, я расскажу далее.

Тревога из ниоткуда

Эмоции, которые захлестывают человека при тревожном расстройстве, представляют собой смесь страха и беспокойства. Страх обычно связан с конкретными объектами или ситуациями, его вызывающими (такими, как нападение льва). Но есть одно особое расстройство, своего рода паршивая овца в стаде, которое нарушает эту закономерность. Я имею в виду паническое расстройство, описанное в начале главы. Люди, страдающие им, периодически испытывают панические атаки — совершенно неожиданные, внезапные и непредсказуемые приступы страха (порой они случаются даже во сне), которые достигают пика интенсивности за считаные секунды или за несколько минут.

Эти приступы сопровождаются рядом неприятных симптомов. Вот как они описаны в руководстве по психическим расстройствам DSM‐5: учащенное сердцебиение, дрожь в теле, боль в груди, от которой волосы встают дыбом. Кроме того, из‐за одышки человеку кажется, будто он вот‐вот задохнется, у него кружится голова, и всё указывает на то, что он того и гляди упадет, в мышцах ощущаются покалывание и слабость, они как будто не в силах удерживать вес тела. Руки и лоб потеют, человека бьет озноб, он ощущает тошноту или дискомфорт в животе. Все эти симптомы быстро нарастают, и в конце концов человеку начинает казаться, будто реальность превращается в театральную декорацию (дереализация), а тело находится где‐то далеко, отдельно от него (деперсонализация).

Человеком овладевает страх потерять над собой контроль, сойти с ума или даже умереть

В зависимости от человека и культурной среды это состояние может сопровождаться рыданиями, криком, ломотой в шейных мышцах или головной болью. Все эти симптомы длятся несколько минут и постепенно исчезают.

Хотя сам человек не понимает, чем вызван его страх, известно, что спровоцировать его могут такие факторы, как чрезмерная физическая нагрузка, сильные эмоции или травматический опыт. В некоторых случаях панические атаки связаны с употреблением стимуляторов (например, кофе и кока‐колы), недосыпанием и непривычными условиями внешней среды (шум или яркий свет).

Важно не путать панические атаки с эмоциональными всплесками. В отличие от первых, вторые появляются медленнее и обусловлены ситуациями, способными вывести из равновесия любого из нас; это может быть конфликт или серьезная неудача, из‐за которых эмоции «выплескиваются» наружу, что и отражено в названии данного явления.

По некоторым данным, каждый третий человек хотя бы раз в жизни испытывал паническую атаку. Это не следует рассматривать как паническое расстройство, поскольку в большинстве случаев ничего подобного никогда не повторяется. Но есть люди, которые переживают панические атаки снова и снова, а при тяжелом течении — более четырех раз в неделю. В результате они постоянно опасаются повторения такого приступа и, чтобы не допустить его, даже пытаются изменить свое обычное поведение, например ограничивают физические нагрузки. Кроме того, они избегают ситуаций, которые, как им кажется, могут спровоцировать паническую атаку, в частности отказываются водить машину.

Направленная тревога

Теперь поговорим о расстройствах, отличающихся направленностью тревоги на что‐то конкретное. Первое из них, тесно связанное с предыдущим, — агорафобия.

Человек, страдающий агорафобией, боится симптомов паники, которые могут возникнуть в местах или в ситуациях, где трудно или неловко убежать либо попросить о помощи: большие открытые пространства, транспорт, многолюдные мероприятия или места вдали от дома. Греческое слово ἀγορά означает «открытое пространство» или «рыночная площадь». Хотя агорафобия часто ассоциируется с паническим расстройством, иногда от нее могут страдать люди, у которых никогда не было панических атак, а отмечались в легкой форме один или два симптома из нашего обширного списка, приведенного выше (но их повторения они очень боятся). Как бы то ни было, этот страх вынуждает людей избегать перечисленных мест и ситуаций и может привести к отсутствию еды в холодильнике, а иногда и к социальной изоляции и появлению симптомов депрессии. В легких случаях такие люди самостоятельно вырабатывают для себя безопасные модели поведения: например, находят в себе силы посещать подобные места, но только в сопровождении надежного человека, на поддержку которого при необходимости можно рассчитывать.

Кроме того, существует целый ряд специфических фобий. Они представляют собой чрезмерный или иррациональный страх перед определенным объектом либо ситуацией. Названия фобий включают в себя приставку греческого или латинского происхождения, указывающую на объект, который их вызывает.

Многие фобии с экзотическими названиями кажутся особенно интересными, поэтому упомянем наиболее часто встречающиеся из них: офидиофобия (змеи), энтомофобия (насекомые), кинофобия (собаки), аэрофобия (полеты), клаустрофобия (замкнутые пространства), гематофобия, или гемофобия (кровь), и трипанофобия (иглы). Хотя фобии заложены в наших генах для защиты от потенциально опасных ситуаций (змеи — отличный пример), эти расстройства позволяют увидеть, что культурная среда способна изменить даже первичные рефлексы мозга.

Например, по некоторым данным, айлурофобия (боязнь кошек) была гораздо более распространена в Средние века, чем сегодня. Одна из возможных причин в том, что в те времена кошки ассоциировались с демонами. Другой пример — гексакосиойгексеконтагексафобия, или, сокращенно, тригексафобия, — боязнь числа 666, «метки зверя». Почему некоторые (немногие) люди страдают от этой фобии, но не убегают при виде числа 667? Очевидно, что культурные факторы играют важную роль в понимании психических расстройств. В любом случае примите мои поздравления! Если вы выдержали все это многословие, то, скорее всего, у вас нет гиппопотомонстросесквиппедалофобии, или боязни длинных слов!

Широко распространен такой вид фобии, как социальное тревожное расстройство, иначе называемое социофобией. Люди, страдающие этим расстройством, очень боятся осуждения и критики со стороны окружающих: при социальном взаимодействии они испытывают сильное смущение и страх унижения из‐за своих высказываний или поведения. По этой причине они избегают публичных выступлений как на рабочих совещаниях, так и во время дружеских застолий. Если им всё же приходится высказаться, то они стараются не привлекать к себе внимания, избегая сложных тем в разговоре и даже зрительного контакта.

Данное расстройство следует отличать от застенчивости, которая представляет собой свойство личности. Социальные отношения в таком случае связаны с неловкостью, неуверенностью или дискомфортом, но страха или избегания определенных ситуаций нет — это самому человеку кажется «иррациональным». Застенчивые люди необязательно страдают социофобией, но социофобы застенчивы почти всегда.

Мать всех тревог

Наконец, нам осталось рассмотреть… страх всего! Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это больше, чем страх; оно характеризуется чрезмерным беспокойством по поводу самых разных аспектов жизни. Это беспокойство также известно как «тревожное, или боязливое, ожидание» — ожидание чего‐то плохого от предстоящего события. Вот почему данный термин как нельзя лучше подходит для описания ГТР: страдающие им люди не могут не думать о том, что всё будет плохо, и это причиняет им мучения. Они не в состоянии это контролировать.

Представьте себе типичного озабоченного отца семейства, который постоянно тревожится за своих детей: когда те летят на самолете («Позвоните, как только приземлитесь!»), когда кашляют («Это точно не воспаление легких?»), когда они одеваются чуть скромнее, чем обычно («Вы уже еле сводите концы с концами?»). Человек, страдающий ГТР, всегда ожидает худшего (хотя интенсивность тревоги может меняться с течением времени). Некоторые люди даже стараются не ходить под балконами, опасаясь, что цветочный горшок упадет им на голову. Из‐за своего расстройства они постоянно напряжены, беспокойны и раздражительны, плохо спят, легко утомляются и не способны сосредоточиться, когда читают или смотрят телевизор. У представителей моего поколения (беби‐бумеров) такое поведение может ассоциироваться с утрированным образом Мафальды[1].

ГТР путают с депрессивным расстройством, поскольку у них есть такие общие симптомы, как постоянное беспокойство, проблемы с концентрацией внимания и сном, а также (потенциально) чувство грусти. Один из признаков, помогающих в дифференциальной диагностике, — временнáя направленность мышления: ГТР обычно характеризуется беспокойством о будущем, а депрессивное расстройство — чувством вины за прошлое.

Другие тревожные расстройства

В DSM‐5 включены две категории, которые ранее относились к «расстройствам с началом в детском возрасте». Одна из них — сепарационное тревожное расстройство, которое представляет собой боязнь оказаться вдали от того, к чему человек очень привязан (будь то люди, предметы или места). Такого рода страх довольно часто встречается (и обычно проходит) у детей в возрасте от года до трех лет, но когда в дальнейшем он сопровождается явным и упорным отказом идти в школу, истериками или ночными кошмарами, связанными с этой темой, или проявляется за пределами указанного возрастного диапазона, мы говорим о расстройстве.

Наконец, мы можем наблюдать селективный мутизм, когда в определенных ситуациях ребенка охватывает такой страх, что он замирает и буквально теряет дар речи. Однако, как только привычный порядок вещей восстанавливается, он вновь обретает способность говорить.

Портрет тревожного человека

Чаще всего от тревожных расстройств страдают молодые женщины. Известно, что эти расстройства могут возникнуть в любой период жизни, но обычно они впервые проявляются в юности (за исключением, конечно, сепарационного тревожного расстройства и селективного мутизма), достигая пика в возрасте 20–30 лет. Как показывает опыт, такие расстройства нечасто диагностируют у пожилых людей.

Примечательно, что у женщин риск развития тревожных расстройств примерно в два раза выше, чем у мужчин. Причины этого пока неясны, и сейчас исследователи ищут ответ на вопрос о том, играют ли тут роль различия в структуре гиппокампа и миндалевидного тела у представителей разных полов или все дело в женских гормонах. Пока очевидно лишь, что женщинам проще, чем мужчинам, признать наличие проблемы.

Неудачный брак

Если в самом начале мы говорили о трагедии разбитых сердец, то для понимания биологических механизмов тревожных расстройств нужно обсудить сложные отношения в браке. Это тот случай, когда две области мозга постоянно «общаются» между собой, как деликатно выражаются некоторые нейробиологи. Но я бы сказал, что это настоящий жаркий спор, при котором летают стулья и сковородки.

Первый «партнер» в этом браке известен и уважаем во всей нервной системе. Эта знаменитая, очень важная, хоть и небольшая область серого вещества, по форме напоминающая миндаль, спрятана глубоко в височной доле и называется миндалевидное тело, или амигдала. Можно сказать, что это кардинал Ришелье нашего мозга: все остальные структуры его боятся. Когда амигдала активируется, мы испытываем страх и с тревогой наблюдаем за окружающим миром.

Представьте, что вы спокойно идете по улице, поворачиваете за угол и вдруг замечаете пушистое животное. В этот момент ваши глаза (точнее, нейроны сетчатки) посылают сигнал в таламус, где находится нейрон, быстро передающий сообщение в амигдалу. Та вспыхивает как фейерверк и отправляет нервные импульсы одновременно по всему мозгу и телу, чтобы человек немедленно бежал прочь.

Несомненно, полезный механизм, если вы столкнулись со львом, но он совершенно ни к чему, если вы увидели соседскую чихуахуа. На самом деле амигдала не очень избирательна и легко генерирует ложные сигналы тревоги. Через несколько секунд после первого испуга вы, поразмыслив, решите, что спасаться бегством от такой маленькой собачки смешно и стыдно. Это решение включает другую, более медленную нейронную цепь, которая также выходит из таламуса и достигает затылочной доли, где образ собаки обрабатывается более точно, и затем направляется в амигдалу, чтобы успокоить ее. Нетрудно понять, что амигдала, предрасположенная генерировать ложную тревогу (например, от незначительного повышения частоты сердечных сокращений), своей деятельностью способна спровоцировать паническое расстройство у своего обладателя. Вместе с тем амигдала может сохранять активность в течение длительного времени, если предвидит появление на горизонте угрожающего стимула в виде ужина с друзьями или падения цветочного горшка на голову. Это помогает понять механизм тревожного ожидания, о котором мы говорили выше.

Между тем, поскольку речь идет о «брачных отношениях», есть и второй партнер — префронтальная кора (ПФК). Это область лобной доли, расположенная непосредственно за лбом, и она тоже широко известна во всей нервной системе; ее можно назвать нашим маленьким учителем или ангелом‐советником. Она отвечает за рациональность, то есть за абстрактное мышление («Загрязнение окружающей среды приведет к глобальному потеплению»), моральные принципы («Возможно, я буду меньше загрязнять окружающую среду, передвигаясь на велосипеде») и принятие решений («Отправлюсь в путешествие на велосипеде, а не на машине»), которые делают нас людьми.

Если амигдала — это генератор страха, то ПФК — тормозная система

Ее задача — приказывать амигдале, чтобы она «взяла себя в руки», «не сгущала краски» и перестала рассылать ложные сигналы тревоги по всему телу. От баланса между ними зависит, чувствуем мы тревогу или нет. Иногда амигдала гиперактивна, но и ПФК не дремлет, ограждая нас от лишней тревоги. Если же ПФК работает недостаточно хорошо, то любой сигнал амигдалы громко резонирует в голове. Это означает, что, как и в психиатрии в целом, невозможно локализовать расстройство в одной части мозга, поскольку оно возникает из‐за дисбаланса, разногласий или борьбы между его областями. Впрочем, на самом деле реальность сложнее, и есть другие факторы, которые играют важную роль в том, будем ли мы страдать от тревоги или нет. Гиппокамп и ось «гипоталамус — гипофиз — надпочечники», которые мы рассмотрим позже, также в большей или меньшей степени задействованы в этих процессах.

Обложка: © Cafe Racer / Shutterstock / Fotodom

ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ

Мне 12 лет, я плохо сплю, мне постоянно снятся кошмары. Что с этим можно сделать? Отвечает невролог Анастасия Новоселова

ТРЕНДЫ

«Привет, скинь свою геолокацию». Чек-лист по настройке безопасного интернета для ребенка

ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ

У сына тяжело проходит адаптация к школе: истерики, агрессия. Как ему помочь? Отвечает психотерапевт Александр Коваленко