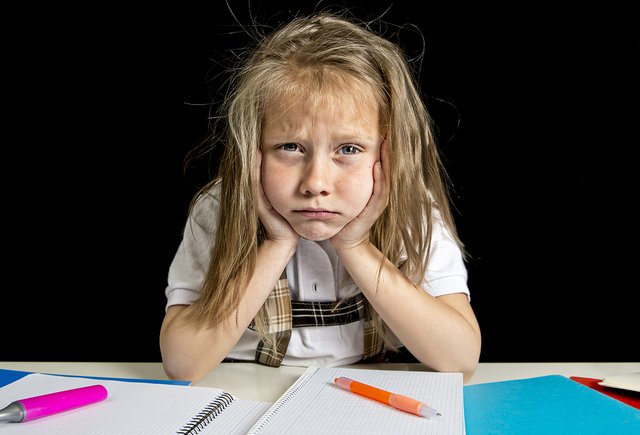

Тяжело в учении — легко в бою; терпение и труд все перетрут; без муки нет науки: колумнист «Мела» журналист Инна Прибора размышляет, почему учеба ассоциируется у нас (и у наших детей) исключительно со страданиями. И почему это неправильно.

Наша культура — культура сильных и терпеливых людей. Мы с детства учим детей стойкости. Предлагаем потерпеть урок, сжать зубы во время работы над бессмысленной домашкой, как-то продержаться во время торжественной речи директора. Менее стойких эта речь могла бы и сломить. Пусть сейчас трудно, зато, если вдруг война… Мы приготовили сенсационное разоблачение: эй, ребята, это все было необязательно. Школа вовсе не должна быть мучительной, а уроки не нужно терпеть.

Мы, родители, сильные люди. Во всяком случае, мы смогли пережить школу и снова привести туда детей с назиданием: «Тяжело в учении — отоспимся в другой жизни».

Достаточно взглянуть на книги из школьной программы. Данко вырывает у себя сердце, чтобы подсветить своим товарищам дорогу, Андрий из «Тараса Бульбы» переживает пытки, ни разу не вскрикнув, а девушки, показывая характер, бросаются с обрывов. Ну, ок, в лучшем случае они выходят замуж за людей, рядом с которыми дальнейшую жизнь можно смело посвятить страданию. Зато все эти персонажи дают нам пример.

Пример того, как надо вести себя, если все пошло не так, как ты планировал.

Не ныть, не топать ногой, а с достоинством принять мрак леса вокруг. Будет совсем темно — вырви сердце

В 2004 году компания Gallup опросила американских подростков, с каким словом у них ассоциировалась школа. Среди 50 слов на выбор дети чаще всего называли «скуку» (первое место) и «усталость» (второе место). Только на третье место с большим отрывом попало слово «счастье», но есть подозрение, что его называли дети, у которых на следующий день начинались каникулы.

Проведите дома эксперимент. Предложите детям на выбор несколько слов разного эмоционального окраса и спросите, какие из них больше всего похожи на те ощущения, которые ребенок испытывает в школе.

И если эти слова не перекликаются с чем-то вроде «любопытство», «преодоление», «поиск», то можно задаться вопросом, а чем, собственно, человек занимается большую часть времени. И зачем?

В школе, где я работаю, вовсю внедряются игровые форматы. Практика показывает, что дети лучше включаются, когда учебная программа состоит из морских боев, игровой навигации по карте мира и ролевых дебатов. Однако многие родители переживают: «Эй, — говорят они, — а почему ребенку все время весело? А когда он начнет корпеть над чем-то скучным?»

— Зачем? — недоумеваем мы.

— Ну как же — а тренировать волю?

— Воля и настойчивость вовсю отрабатываются в игре. Вы бы видели, как ваш Коля до последнего не сдавал свою провинцию под натиском варваров.

— То игры, развлечения! А в жизни ему придется тяжело. Надо привыкать выносить тяготы…

То, что родитель не видит, какие тяготы жизни пришлось перенести персонажу на закате Римской империи, еще ничего.

Хуже, что это типичная родительская сентенция: если кому-то хорошо, то он валяет дурака

Учеба почему-то должна идти через пот, кровь и слезы. Против пота ничего не имею, а вот слез и крови хотелось бы поменьше. Посмотрите, как выпускники престижных школ с жестким рейтингом говорят о своих детских годах.

Порой так и светит стокгольмский синдром: «Ох, как нас мучили, прямо травили, я так ненавидел русичку, до слез меня доводила, но ничего — зато я поступил в лучший университет!»

Но разве слезы и муки входят в обязательный набор абитуриента? Точно нет. Даже наоборот: положительные эмоции во время обучения предвещают академические успехи.

Нет ни одного довода в пользу того, чтобы человеку за партой было мучительно больно за бесцельно изведенные тетрадки. Зато в обратную сторону доводов масса.

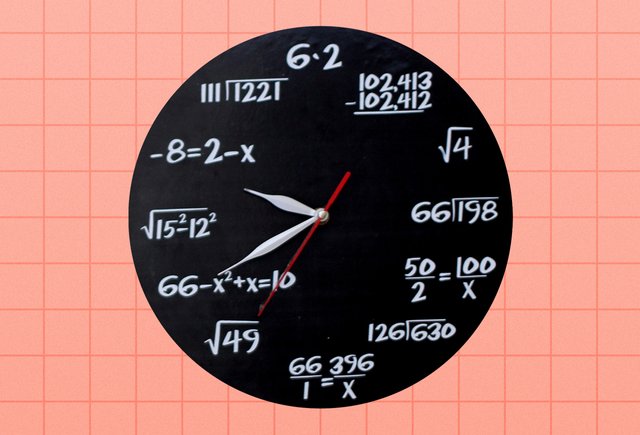

Один из них привели немецкие ученые в 2017 году. В течение пяти лет исследователи опрашивали учеников средних школ, анализируя, какие эмоции они испытывают в процессе обучения. Гордятся ли они собой после ответа у доски, страшно ли им ошибиться в расчетах, не тоскливо ли, когда делаешь домашку… Ответы детей сопоставлялись с их оценками по математике (да, психологи решили сосредоточиться на царице наук). Что же оказалось? Очевидно: хорошие эмоции способствуют учебным достижениям, плохие ведут к низкой успеваемости.

Интерес и гордость — лучшие предикаторы успеха. Скука, злость — шаг к тому, что человек в какой-то момент теряет интерес к дробям. А хуже всего на оценках сказывается страх провала. (Да, наверное, имеет смысл перестать предсказывать детям мрачные картины из жизни выпускника ремесленного училища.) И самое крутое: положительные эмоции во время учебы оказались важнее, чем просто высокий интеллект без ликования при встрече с параболой.

Невозможно представить, что кто-то совершает прорыв в науке, потому что ему мама велела

Увлечение и радость открытия — это эмоции, но именно они заставляют людей искать, пробовать и ошибаться. Сегодня нельзя перетерпеть школу. Lifelong learning (обучение длиною в жизнь) — вот что ждет наших детей, даже если они выберут ремесленное училище.

И хорошо, если человек не впал в ужас, услышав про lifelong learning: «Это что же, я Пришвина буду до сорока лет заучивать?!»

Да и если взглянуть на мир взрослых. Мы все хотим интересную работу, в которой есть вызовы и драйв, развитие и заманчивые цели. А почему тогда ребенка, который устал переписывать какую-то патетическую белиберду, мы уговариваем: «Крепись! Тяжело в учении — легко в бою»? Это же ерунда: не будет никаких боев, а если и будут, то терпение и труд там явно проиграют любопытству и вдохновению.

Сегодня во многих сферах есть специалисты по проектированию пользовательского опыта — экспириенс-дизайнеры. Люди специально думают о том, как сделать так, чтобы вы испытали приятные ощущения во время встречи с конкретным продуктом: игрой, сайтом, образовательным курсом. И в школах появляются специалисты по Learning Experience Design. Да, это ребята, работа которых — размышлять, в какой момент урока ребенок будет задаваться вопросом, в какой — радоваться победе, в какой — рефлексировать.

И пока эти дизайнеры не дошли до всех школ, придется с дизайном учебного опыта поработать родителям, то есть нам. «Ваня. Не надо терпеть. Прочь страдания. Давай посмотрим на это уравнение под другим углом. Чувствуешь, оно таит в себе какую-то загадку?»

Фото: Shutterstock / Marcos Mesa Sam Wordley

Хотелось посмотреть на результаты наблюдений за такими людьми. Как они, получив такую базу, потом самостоятельно справляются с ситуациями, вышедшими за рамки нормы.И особенно, когда нет возможности за любое решение отвалить кучу денег, лишь бы не расстраиваться, не скучать и не делать неприятное и неудобное.

Удовольствие от того, что ты что-то сделал и добился — это другое удовольствие. Я говорю об удовольствии познания. Можно получать удовольствие и от процесса и от результата, а вы говорите только о результате.

Эпикур и много других достойных людей не согласилисились бы с вашим тезисом «Человек ведь по-настоящему развивается именно тогда, когда преодолевает себя.»

Просто такой подход, как по мне, не позволит стать по-настоящему крутым, сильным человеком.

Как игра — т. е. увлекательно, азартно, а не сдерживая зевоту. Если не занимаешься спортом некоторое время, то не мышцы требуют нагрузки, а мозг эндорфинов — гормона радости, который вырабатывается при физических нагрузках.

Зачем становиться «крутым и сильным человеком»? Быть крутым и сильным это не цель, это средство для достижения цели, так какова цель? Быть счастливым, наверное, получать радость, удовольствие. Так может быть этап становления «крутым и сильным» пропустить и сразу перейти к удовольствию?

В игре тоже можно самосовершенствоваться, безусловно. Но если приучаться к идее «что-то требует усилий и хоть малейшего дискомфорта => оно того не стоит» — особых высот не достигнешь. По моему опыту, опять же. Я Вас не переубеждаю.

Когда вы делаете то, что вас увлекает, вы не испытываете дискомфорта, даже если что-то не получаетется, делаете снова и снова, потому что это нравится, и в результате получаете то, что хотите. Вы ведь вряд ли станете руку в огонь засовывать, для того чтобы научиться терпеть боль и этим самосовершенствоваться?

Для чего достигаются высоты? Допустим есть два человека: один получает удовольствие от занятий математикой, другой не получает, но очень хочет достичь высот. Первый занимается этим, т. к. испытывает от этого кайф, а второй грызет гранит науки стиснув зубы, т. к. самосовершенствуется и преодолевает. Первый становится Григорием Перельманом, а второй доцентом кафедры математики заборостроительного университета Урюпинска.

В игре могут быть и моменты дискомфорта. Разбитые коленки и тп. Но это моменты, а не весь процесс.

А трудиться и преодолевать себя это тоже полезно с детства, хотя бы для того, чтоб потом, в 30, сидя в офисе, понять что с тебя хватит. И двигаться дальше, но уже с опытом и знаниями по жизни.

Пришвина ведь потому и не любят, что он в школе навязывается.

Зато я искренне обожаю многие «классические» книги XIX века — опять же, потому что их мне никто не навязывал. Ту же «Войну и мир» прочитала запоем (ну, пропускала некоторые места о любви и светской жизни — «военные» главы были заметно интереснее).

А круглые отличники — кандидаты на неврастению, депрессию и самоубийство. Либо они учатся в слишком слабой школе — молодец среди овец.

Упор на домашнюю работу и скучные уроки — признаки крайне низкого качества обучения.

На уроках _должно_ быть интересно, иначе там бездарный учитель (не поступил в мед — пошёл в пед), и/или тупая школьная программа 20-го века, когда пытались запихнуть в детские головы основы всей науки, которых должно было хватить на всю жизнь.

Наука и так достаточно интресна (кроме пропаганды на «истории» и «литературе»), чтобы не нуждаться в игровой форме. Главное — научить учиться и сохранить детский интерес к жизни, радость познания.

У нас реально страсть к трудностям и преодолению их, причем многие трудности создаем сами и потом героически их преодолеваем.

Почему если тебе интересна история, то не может быть интересна физика или биология? Особенно, если учесть что связь между науками не так уж сложно установить.

Полагаю, что они точно не знакомы с открытиями нейропсихологии последних лет 20.

Ребенок научиться преодолевать трудности, прилагать усилия и доводить до конца когда ему будет:

1. интересно

2. он будет ясно осознавать цель, и цель это должна быть его, а не придумана МарьИвановной.

1. неинтересно (но сделать надо);

2. если цель ясна, а как ее достичь, он слабо себе представляет, т. к. ему что-то неинтересно?

Что надо сделать, чтобы человек не любил познавать мир в котором он живет? Что с ним делают такого, а делают это в школе, что он ненавидит то, что безумно интересно?

Вот общество в лице родителей решило, что детям надо учиться, но еще хорошо бы сохранить их психическое здоровье при этом, как минимум, а как максимум создать некоторые навыки и развить познавательный интерес. Что не сознают дети? Интересно им или нет? Отлично осознают. Какие цели в долгосрочной перспективе?

Когда вам что-то не интересно, но вы считаете, что сделать надо, вы делаете выбор — насколько вам это надо.

Я вот не делаю то, что мне не интересно, и прекрасно себя чувствую уже скоро как сорок лет. Чего и вам желаю

А если мне ясна цель, и я осознаю ее надобность лично мне и я вижу те ништяки, которые мне это принесет, мне становится очень интересно этим заниматься, поэтому ваш второй вопрос очень странный.

Когда родители советую ребенку списать, т. к. он устал, они просто понимают, что для того, чтобы усваивать материал, у ребенка должно быть премлемое физическое состояние, иначе это бесполезно, так зачем его мучать? А знаете как ужасает, когда ваш мотивированный ребенок, который хочет учиться приходит в школу, и погружается в серый ад скуки и зубрежки? Родитель может разобъясняться, но плохой учитель убьет все ваши благие намерения, и вы будете каждый раз возвращаться к этому.

2)"Развлечением» обучение не я называю, а те родители, которые бегают к директору, требуя театральную педагогику в каждом классе и на каждом уроке. Сейчас большая редкость услышать от родителей и учеников, что учеба — это кропотливый труд. Для многих это каторга, т. к. там нет развлечений! Там бывает трудно!

3) Метафоры про ежиков и кактусы, это что-то личное? Простите, не считываю такой прецедентный текст.

Я не очень понимаю что такое «театральная педагогика» и зачем она нужна, в статье было про другое: «И самое крутое: положительные эмоции во время учебы оказались важнее, чем просто высокий интеллект без ликования при встрече с параболой.»

Кропотливый труд когда вас что-то увлекает, и кропотливый труд над тем, что тебе не нужно и ничего кроме зевоты не вызывает — разные вещи.

О каком большинстве стран идет речь? Африканских? Тогда, конечно, домашку там не задают. Не нравится, сидите дома и отдыхайте. Пусть в школу ходят дети, которые хотят учиться. Раньше от домашки никто не умирал, а теперь 10 страниц текста прочитать школьнику — это труд адский и жизнь под откос! Теперь у многих современных школьников извилины заточены только короткие смс-ки читать. Тупеют на глазах.

Автор предгает благолпучно застрять на игровой, как основной формой взамиодействия с миром.

А потом роители удивляются, что чадо в 25 лет не хочет работать — на работе же скучно, чадо привыкло только к игре, напрягаться-то зачем????

Зачем карпеть и перегружать себя не нужной неинтересной информацией?! Учительница всегда говрила, что учиться (работать) должно быть не скучно, а интересно и ве-се-ло!!!

И такое инфантильное чудо сидит на шее у родителей в полной уверенности, что сидеть на шее можно, а карпеть на работе, где скучно и не интерсно и не ве-се-ло, нельзя — так учили в школе!!!

Вот таким образом происходит подмена понятий, когда из нормального ребенка, способного преодолевать трудности и развивать в себе силу воли, дисциплинированность, терпение, трудоспосбоность, умение преодолевать препятствия, растят инфантильного недоумка, который в состоянии что-то делать, если это весело и интересно и не напрягает ни один мускол прямохояжщей обезьяны.

А я прекрасно помню, как молилась, чтобы нам дали групповую работу, чтобы можно было хоть как-то мозгами поработать, обсудить, а не просто слушать объяснения учительницы и решать с десяток примеров по шаблону.

Урок вытерпеть просто. Можно и пятерку получить. Выдержать перемену намного сложнее.

Это разные вещи. Трудиться можно и не умирая от скуки (хотя бы большую часть времени).

Тяжело в учении — легко в бою! — в бою ещё ой как не легко, но без соответствующего курса обучения со взятыми «с бою» итогами в бою ты — запланированное «пушечное мясо». Новая РФ программа обучения в проекте даже не постеснялась в будущем — к 1930-1950-м — признать от такого обучения запланированное наличие большого количества «лишних людей». Тут же и выход предложен: эти недолюди могут жить в виртуальной в компьютерной реальности, не мешая обществу… Только чтобы «не высовывались!.. (Когда будут высоваться: по старинке окончательно уничтожат в психушке, да-а?!) А как нормальные люди смотрят на то, что по планируемой новой школьной программе книга уже не будкет являться культурным критерием: вон всю русскую литературу, и да здраствует государство роботов!..

А что сказать про выдвинутый проект отмены университетских дипломов: это любой неуч-детка товарища «сверху» будет наравне с тем, кто всю жизнь учился? И если учёный напишет не устраивающую очередного полит-лидера или просто выше его уровня понимания статью, его сразу объявят «вне закона» — непригодным профессионально и лишат статуса?! Это будет полное уничтожение науки и интеллектуальный геноцид похуже сталинщины!

Мы сами не то чтобы издевались над учителями, но были очень уж шумными, часто стремились «разбеситься». У меня дневник был красным от замечаний и двоек по поведению — обычное дело. И ни один учитель ни разу даже не замахнулся ни на кого указкой или линейкой. Директора я просто не помню, потому что он был обычным — не был, например, лысым, как завуч.

Видимо, за 10 лет советская школа изменилась до неузнаваемости!