Школьным педагогам комфортнее учить детей так, как учили в школах их самих. А не прибегать к методикам, которые они должны были освоить в университете. Родители тоже боятся новых технологий. Педагог Андреас Шляйхер объясняет, почему нельзя со страхом смотреть в будущее и учить детей тому, что уже не актуально.

Технологии разучили нас спорить

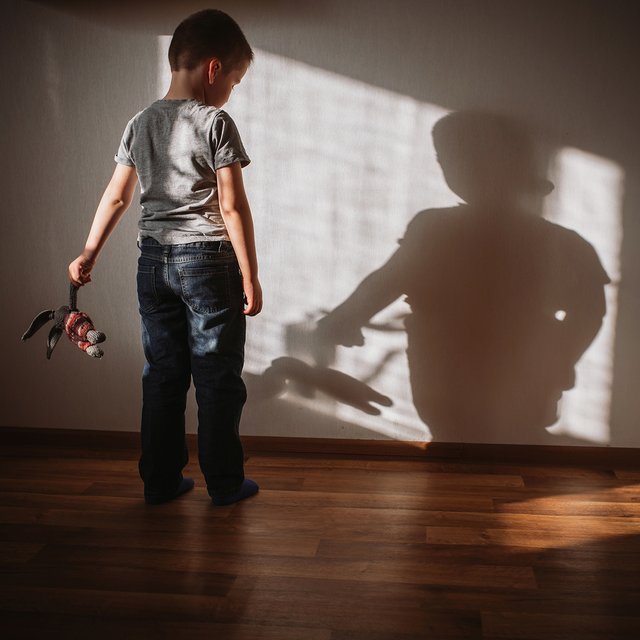

Школа — это консервативная социальная система, поэтому родители впадают в панику всякий раз, когда дети учат то, чего они не понимают. А взрослые пугаются, когда то, что казалось важным для их поколения, теряет всякое значение. Школе легче готовить детей к вызовам прошлого, чем будущего.

Мы привыкли к бешеному темпу, с которым уроки и перемены сменяют друг друга. Любая попытка притормозить выбивает нас из колеи. Даже если мы замедляемся, чтобы привыкнуть к полезному нововведению. Сейчас таким становятся технологии. С ними каждый может изменить мир — как в лучшую, так и в худшую сторону. С ними растёт потенциал каждого из нас и социальных групп, к которым мы принадлежим.

Но одновременно технологии сделали наш мир более хрупким, нестабильным, сложным. Управлять нами с их помощью может кто и откуда угодно. Они обезличивают нас, уничтожают личные границы. Они объединяют людей с похожим образом мышления в группы, которые абсолютно глухи к противоположной точке зрения. Возник эффект «эха»: присутствие людей с той же точкой зрения, что и у тебя, словно усиливает её достоверность и тем самым сводит на нет любой довод «против».

Между тем, самые влиятельные мировые компании начинались с большой идеи, а они рождаются в споре. Когда мы позволяем каким-то компьютерным алгоритмам управлять нашим вниманием, мы теряем власть над собой. Мы перестаём воспринимать чужое мнение и уже не можем придумывать вместе что-то большое и классное.

Будущее школьного образования — за пределами класса

Чем больше простой автоматизированной работы будут брать на себя машины, тем выше будет цениться осмысленность. Мир больше не оценивает нас по тому, что мы знаем. Поисковик и так знает всё. Куда важнее, как мы умеем эти знания применить на практике. Чем больше доступа к информации нам дают технологии, тем важнее умение проникать в её суть, а не просто пересказывать содержание.

Школы будущего должны поощрять студентов мыслить самостоятельно, прислушиваться к другой точке зрения и уметь возразить ей. Дома ли, на учёбе или в обществе — нам необходимо понимать, как думают другие. Неважно, какой они религии, из какой страны приехали, художники они или учёные.

Реформа образования действительно могла бы привести к отличным результатам, будь она толково реализована. Но законы, которые пишут политики и чиновники, затрагивают только вершину айсберга. Причина, почему реформы проваливаются, прячется под водой. Она кроется в том, что публичная политика регулировать не может — в интересах, предпочтениях, мотивации и страхах учителей и родителей.

Какой бы хорошей ни была школа сама по себе — современной, технологичной, просторной — реальные изменения начинаются с учителя

Чтобы это произошло, у него должна быть соответствующая подготовка. Поэтому престижные школы так щепетильны в подборе педагогов. Они создают им такие условия, в которых невозможно стоять на месте и не развиваться.

В традиционных школах учителя оставляют один на один с ворохом инструкций, где написано, как нужно учить детей. Учителя будущего, наоборот, смотрят за пределы школьного класса. Они идут в другую школу, чтобы найти там другого такого же учителя и вместе с ним сделать то, что станет трамплином для развития — их самих, школы и, конечно, учеников.

Маленькие классы, иммигранты и другие мифы, которые мешают современной школе

Мы так плохо воспринимаем нововведения в образовании, потому что их сопровождает множество мифов:

1. Бедные всегда будут плохо учиться в школе. Это ложь: 10% пятнадцатилетних подростков из самых неблагополучных семей в Шанхае показали более высокие результаты на экзамене по математике, чем 25% австралийских школьников из благополучных семей.

2. Из-за иммигрантов падает качество образования. Это ложь. Между количеством иммигрантов и качеством образования нет связи. Благоприятная среда в школе и принятие окружающих играют куда большее значение для успехов в учёбе, чем происхождение. Хороший тому пример — Австралия.

3. В маленьких классах ученики показывают лучшие результаты. Это ложь. На самом деле, в странах с высоким уровнем образования между маленьким классом или классом побольше, но с хорошим учителем, родители всегда выберут второй вариант.

В Сингапуре в классах в среднем учится 34 человека, а в Австралии — 25. В Сингапуре учителей поощряют проводить больше времени с коллегами, чтобы делиться опытом и разрабатывать новые методики преподавания. В Австралии у учителей практически не остаётся свободного времени ни на что, кроме непосредственной работы в классе.

4. Чем больше учишься, тем выше результаты. Это ложь. В Финляндии студенты проводят за учёбой в два раза меньше времени, чем в ОАЭ. Но в Финляндии в такие короткие сроки они усваивают больше материала.

Представления о том, что важно для образования, а что нет, сильно отличаются. В Китае взрослые тратят последние деньги на будущее, которое для них заключается в образовании детей. В Европе мы легко тратим на покупки те деньги, на которые должны были учиться наши дети.

Но вот что важно понять всем, — мало просто ценить образование. Учиться должен каждый, и выдающиеся способности могут проявиться у самого неприметного ученика.

В школе будущего будет больше ответственности и свободы

Раньше мы видели смысл жизни в том, чтобы передать накопленную предками мудрость будущему поколению. Но нашим детям она не нужна: они сами будут создавать её в ежедневном режиме. Раньше каждый учитель преподавал один конкретный предмет, а в школах существовала строгая иерархия. Образовательные стандарты не менялись годами.

В будущем студенты будут учить предметы в комплексе, а теорию, которую изучают в школе и вузе, сразу же применять на практике. Образовательные методики будут подстраивать индивидуально под каждого ученика. Иерархия превратится в процесс сотворчества. Студенты и взрослые станут его равноправными и полноценными участниками, а успех будет зависеть от обоих в равной степени.

Раньше образование стремилось стать интерактивным, и технологические достижения использовались, чтобы только дополнить уже существующие эффективные методики. Образование будущего основано на участии. Технологии — не более чем средство, которое позволяет создавать новые мощные связи и развивать идеи.

Мы должны понять, что учёба — это не конкретное место, куда мы приходим каждый день, а занятие длиною в жизнь.

Общеобразовательная школа дает БАЗУ. А выбрать можно школы с углубленным изучением предметов и дополнительные музыкальные, художественные, спортивные школы, разнообразные кружки. Велосипед давно изобретен. Зачем было ломать то, что хорошо работало?..

ЕГЭ отменять не надо — он не дает возможности местным учителям нарисовать отметки своим любимчикам и завалить неугодных. И сдавать документы на неколько специальностей — это удобно.

А вот в том, что касается методик преподавания, — надо вернуться к советским с небольшими поправками. Нынешняя система «галопом по Европам» приводит к тому, что материал не закрепляется, и родители вынуждены дополнительно много заниматься с детьми и/или нанимать репетиторов. А ведь не всем детям повезло с родителями, не у всех есть достаточно денег на индивидуальное обучение.

Нужно прочно закреплять основы, а не запутывать и перегружать детей. На крепкой основе возможно уже углубление в интересующие сферы. Но не наоборот, когда пытаются построить дом без фундамента, — в результате он получается хлипкий и дырявый.

Что касается английского — ну не может быть современного образованного человека, не владеющего хотя бы одним иностранным языком.

Кроссдисциплинарность — это про ваше сетование «опять изучать предметы в комплексе»

Давайте храмы и дороги к ним оставим за дверями школы.

Второе поколение безграмотных людей?

Да они всегда были. Что давали учителя людям, заряжавшим тазики у Кашпировского, и верящим астрололгам и гадалкам, всяким потомственным колдунам — в 90-е все газеты утопали в их рекламе.

А это люди, получившие «блестящее» советское образование.

> С Болонской системой знакома. преподавала в вузе.

А я её изучал (жена диссер на эту тему писала, я помогал). Оф. док-ты и ~50 научных статей, сам был соавтором одной статьи и доклада на конфе на тему Болонского процесса. И преподавал в вузах. Меньше, чем вы, зато в трёх странах. Знаете основной вывод диссера? Что большинство преподов и долж. лиц, включая ректоров и чиновников, формально занимающихся «гармонизацией» рос. системы с болонской, имеют очень смутное представление как о бол. программе, так и о реальном состоянии дел.

Даже если вы после курсов и получили представление о болонщине, мой основной тезис такой: она так же нова для зарубежной Европы, как и для России. Совсем недавно Европа училась по-другому, и очень по-разному. Вы ж не скажете, что проходили также и курсы по старым национальным системам? А я проходил. Франция, Греция, Португалия, немного про др. страны. Старую франц. систему застал изнутри. Не было ни зачётных единиц, ни 2-цикловой 3-ступенчатой системы степеней, ни общеевроп. оценок, зато были такие противные болонщине вещи, как Большие школы с подгот. курсами, гос. квотирование и распределение, студ. профсоюзы, принудительная стажировка, военные звания студентам и прочие традиции, тянувшиеся какая со времен Наполеона, а какая — со средневековья.

Что же вас так шокирует? ЕГЭ по иностранному языку и болонская система, о которой вы, судя по текстам, не имеете представления?

Что за бред? Родители боятся не новых технологий, а неэффективных. Поэтому и из старого, и из нового выбираем лучшее, а не худшее!

Разучило людей нормально — аргументированно и спокойно — спорить отсуствие логики и больная психика, а вовсе не технологии.

«Поисковик и так знает всё»

Поисковик знаете еще и кучу мусора, и даже откровенно вредной и лживой информации, и нужно уметь отфильтровывать зерна от плевел.

«поощрять студентов мыслить самостоятельно»

Мыслить нужно не самостоятельно, а правильно! Наука о мышлении называется логика, и не надо ее нарушать. Логика бывает нескольких видов, и жизненно необходимо знать как минимум логику формальную и диалектическую.

А то каждый изголяется в «самостоятельном мышлении», как может. Одному 2+2=3, другому — 5. Скоро дойдет до того, что результат будем определять голосованием, а учитель с отличником останутся в меньшинстве.

«На самом деле, в странах с высоким уровнем образования между маленьким классом или классом побольше, но с хорошим учителем, родители всегда выберут второй вариант.»

Исследования родительского поведения в студию. Свое мнение нужно обосновывать, если претендуете хоть на что-либо серьезное.

Конечно, к тому идеалу образования, который изобразил автор, мы придем так же скоро, как и к коммунизму, но то, что я прочитала ниже: «не надо нам никаких новшеств», мы хотим учиться как при Советском Союзе, меня удивило еще больше.

Почему учителя пеняют неспособность их учеников внятно изъяснять свои мысли на ЕГЭ?! Видимо, потому, что хорошие результаты ЕГЭ с них требуют, а способность учеников общаться — нет. В таком случае, если убрать ЕГЭ, то школьники и знания получать не смогут.

Образование должно развиваться и идти в ногу со временем. И надеюсь, учителей, желающих его улучшить будет больше, а чиновники будут не мешать, а только помогать развитию!