Опасен не Сорокин, опасен подход: продолжаем спорить об уроках литературы

Совсем недавно в редакционных материалах «Мела» вышел текст президента фонда и конкурса чтецов «Живая классика» Марины Смирновой «Урок лицемерия: почему школьникам несимпатичны Мцыри, Катерина из „Грозы“ и Ярославна». Этот текст много обсуждали в соцсетях, педагоги спорили, а мы рады, что Анна Делианиди поддержала тему в наших блогах.

Сегодня в школе есть учитель-словесник, который делит часы между уроками русского языка и литературы. Как только программа начинает сжиматься (а она каждый год сжимается в рамках очередных катаклизмов: дополнительных каникул, эвакуаций от звонков безумцев, государственных и не очень праздников и прочих форс-мажорных обстоятельств), вектор максимального спасения часов поворачивается к русскому языку. Литературу же преподают по остаточному признаку. Ни тебе «приумножить», ни тебе «подрасширить».

Оно, конечно, понятно: без великого и могучего нам никуда. Но вот с функциональным чтением и его предельной важностью для формирования устойчивых нейронных связей школьное руководство сильно ошибается. Из года в год. И пока конца этому не видно.

Человеческий фактор есть в каждом государственном институте. Школы — не исключение. Поэтому читательские клубы, лекции о современной литературе, погружение учителей в современный литературный процесс — все это есть. Как есть звезды на облачном небе. Но для смены курса корабля страны этого, конечно, недостаточно. Хотя на бесконечных родных территориях есть те, с кем смелым точно по пути:

- «Гильдия словесников» давно и плотно занимается популяризацией современного литературного процесса, ищет тех учителей литературы, которые готовы создавать индивидуальный пошив уроков так, чтобы выдать программные тексты наряду с новыми яркими именами современных авторов.

- «Тотальный диктант» совершает титанические усилия в огромном проекте, который объединяет функциональную грамотность с идеей начитанности. Как ледокол в пургу идет команда, ежегодно выбирая новую столицу ТД, продвигая центры грамотности в городах, делая специальные мероприятия для учителей-словесников.

Вполне возможно, в недалеком будущем мы все же придем к тому, чтобы поменять бездушные тексты «Индивидуального устного собеседования» по русскому языку на сочные и яркие авторские тексты современной литературы.

Вполне возможно, что храбрые апелляции начитанных подростков, указывающих на ЕГЭ по литературе примеры из современной литературы, заставят школьное руководство задуматься о том, чтобы все же сделать запросы в министерство о повышении квалификации учителей-словесников на курсе по современному литературному процессу.

Вполне возможно, мы все же примем к сведению, что учителя-словесники тоже имеют определенную склонность: кому-то по душе язык, а кому-то интерпретация. Вероятно даже, школа, наконец, примет как версию, что русский и литературу могут вести разные люди (пока у нас даже в кадровом делопроизводстве эта должность обозначена сиамским близнецом).

Вполне возможно, что программа будет пересмотрена таким образом, чтобы выделить специальные курсы (рекомендовать как элективы в том числе) креативного письма, современной прозы, поэзии, новой драмы. И даже вероятно, эти курсы смогут вести те, кто реально в этом понимает!

Вдруг случится прекрасный синтез школы и науки, магистранты и аспиранты смогут приходить к почти взрослым детям и говорить с ними словами, без обязательной нагрузки классным руководством, общения с родителями, бесконечных совещаний и проверок.

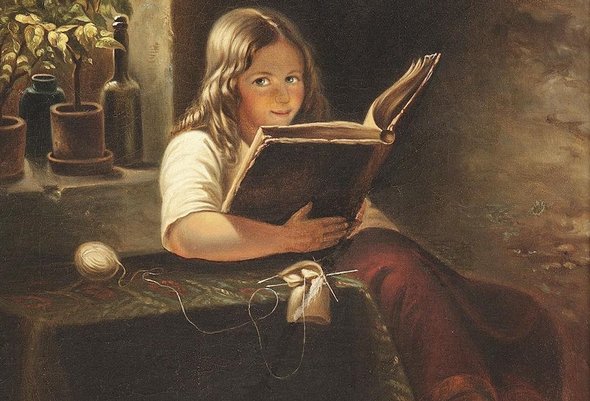

И дети тогда откроют для себя, что читать — это круто. Это настолько круто, что реально захватывает дух. Потому что, оказывается, постмодернизм — только вишенка на торте, а Эраст мог быть плодом воображения Лизы, поэтому после Карамзина весь класс смотрит «Остров проклятых».

Вполне возможно, что люди скоро научатся перемещаться в пространстве в мгновение ока, ученые декодируют язык китов, марсоход привезет обратно вполне читаемое послание. Быть футурологом всегда занятно и достаточно опасно для здоровья. Но это не значит, что нужно смириться с реальностью и уйти под систему. Давайте продолжать говорить детям о том, что читать не страшно, переходя от сказа Лескова к текстам Аллы Горбуновой и книгам Сорокина.

И да, я не боюсь, что «Сорокин может быть опасен подросткам», им опасно безразличие, скучные видео на уроке вместо диалога и полное непонимание современного текста учителем.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

P. S. Слова «ваш уровень — лурк» я воспринимаю как комплимент.

2001 — премия Андрея Белого «За особые заслуги перед российской литературой»

2005 — премия «Либерти»

2010 — Международная премия Горького

2010, 2017 — премия «НОС»] (в 2017-м также приз читательских симпатий «НОСа»)

2011, 2014 — вторая премия «Большой книги»

2020 — премия «Супер-НОС»

Вообще то это один из лучших современных русскоязычных писателей, а с чего вас тошнило то?

Почему бы не остановиться на вашем посыле в более общей форме — опасна скука на уроке. А скучно на уроке бывает тогда, когда учителю скучно. Если у меня глаза горят при одном упоминании Пушкина и Лескова, дети скучать не будут.

Вспомнилось, как однокурсница попросила меня — именно попросила — прочесть книгу Сорокина «Голубое сало» — сообщая мне о том, что в ней «такая идея, ну такая идея» описывается, что обсудить мы это сможем после того, как я прочту.

Едва сдерживая тошноту к 50 странице я пришла к ней и спросила — что же конкретно она хочет обсудить, так как мне уже невмоготу. Она предложила дочитать до конца.

Я осилила… И устроила ей разнос. Обсуждения не вышло, так как она и не могла сама облечь в слова полученное впечатление.

В прошлом году я случайно узнала, что бывают такие школы, в России уже есть несколько — с 90 годов вслед за США наоткрывали, — где особей мужского пола учат морально через эксплуатацию высшей биологической ценности — витальности — уничтожать девушек и женщин, насилуя психику и тело. И школы эти возводят своё существование к роману Стендаля «Красно еи чёрное».

На днях я наткнулась на совершенно прекрасный рассказ Сусанны Георгиевской, написанный до 1974 года, «Любовь и кибернетика», откуда мне стало ясно, что начиналось всё с лукавых библиотекарей, подсовывающих юношам подобные книги.

И оттуда цитата: «Кибернетика — это такой подход к явлениям,

усматривающий во всём обратные связи. Ясно?»

P. S. — Вы что, мысли читаете?

— Нет. Видно же. © психотерапия

Но и вы когда-то стеснялись, однако не запрещали себе быть таким, каким вы были до выработки правила. А потому похоже вы самоутверждаетесь на моём самораскрытии.