10 февраля 1837 года после дуэли у Чёрной речки умер Пушкин. Ко Дню памяти поэта мы обсудили с филологом Еленой Евгеньевной Калайтан его роман в стихах, который проходят в школе, но не всегда понимают. Почему крестьянин торжествует зимой? Мог ли Онегин не убивать Ленского? Почему в XIX веке так много думали о женских ножках? И почему сейчас фраза об «энциклопедии русской жизни» утратила смысл?

1. О гениальности Сергеевича

Перед разбором любопытных деталей в «Евгении Онегине» важно проговорить два момента. Первое — это история не про Онегина и не про Татьяну. Это дневник, который растянулся на несколько лет и постепенно приходил к читателям в виде небольших книжечек с отдельными главами. Вспомните, сколько в этом произведении лирических отступлений, где автор говорит не о героях и сюжете, а о чем угодно, кроме них: о книжках, о модах, о своей влюбленности, о своей хандре — не хандре, о местах, где он был, и о том, что он любит.

По объему эти отступления нисколько не меньше любовной линии, и для Пушкина они важны. Поэтому мы обсуждаем не роман, а роман в стихах — «дьявольская разница», как выразился поэт в письме Вяземскому.

Дьявольская, потому что это эпос и лирика, сверхнеобыкновенная форма. Принцип эпоса — объективное повествование, когда автор как бы возвышается над всем происходящим и старательно фиксирует историю, перемену в настроении героев. Он, как бог, знает всё. А принцип лирики — субъективность.

Автору нужно сказать о чувствах, «выплакать» их, сказать о них миру от первого лица

Вроде бы абсолютно противоположные вещи соединяются в произведении — Пушкин создал эпическое, но лирическое. Дьявольская разница! Поэт вплавил друг в друга историю о любви и себя любимого. «Прими, читатель, собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных…» — что есть, то есть. Раньше такого не было, потом тоже.

Второй момент — о гениальности Сергеевича. Как Пушкин устраивает свое повествование? Что он делает? Он создает онегинскую строфу, опираясь на схемы сонетов: 4 строчки, 4 строчки, 4 строчки и 2 последние — отдельно. В начале мы читаем какое-то заявление, тезис: люблю, бросила, старею, страдаю, — он развивается, а две финальные строки вдруг опровергают то, что так старательно доказывалось выше.

Автор раскручивает мысль и в конце приходит к выводу — непрямому и неочевидному — и как будто ударяет читателя в нос, говоря: «Смотри, как всё обернулось». Чтобы это прочувствовать, прочтите хотя бы сонет 130 Шекспира.

«Ее глаза на звезды не похожи,

Нельзя уста кораллами назвать,

Не белоснежна плеч открытых кожа,

И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,

Нельзя сравнить оттенок этих щек.

А тело пахнет так, как пахнет тело,

Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,

Особенного света на челе.

Не знаю я, как шествуют богини,

Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,

Кого в сравненьях пышных оболгали!»

Перевод сонета 130 в переводе Самуила Маршака

Пушкин берет форму сонета и понимает, что в своем творчестве идет к созданию чего-то нового, чего никогда не было. Наполовину дневника, похожего на журнал Печорина, наполовину наблюдений на тему, кто такой герой его времени, какой он странный, как он скучает, хороший он или плохой. Как рассказать эту историю, да еще так, чтобы все строфы, как сонет, не заканчивались выводом, чтобы повествование не было монотонным и чтобы не использовать простейшую парную рифму вроде «галка-палка»?

Поэт создает свою форму, подходящую содержанию, где деление по строкам связано не с движением смысла, как описано выше, а с рифмовкой. Он использует парную рифму, но каждый раз по-другому. Это адский труд. Представьте, какая это головная боль — создать перетекание из сонета в сонет в романе в стихах, где последние строки будут не выводом, а посылом. Немыслимая работа, проделанная много раз.

Только когда мы увидим, насколько сложно устроен этот текст, появится другой взгляд на него, на его хитрость, и многим захочется проследить движение пушкинских рифм. В школах хоть и изучают онегинскую строфу, но лишь ради еще одного термина и его определения, не заставляя задуматься, какой огромный труд проделан. А его нужно увидеть, вглядеться в него. Тогда и возникнет интерес к тому, что же в этих строчках спрятано.

2. Почему строчка «Мой дядя самых честных правил» на самом деле смешная

Пушкин в этом романе в стихах много шутит и иронизирует — и над читателями, и над своими героями. Вспомните первые строчки первой главы: «Мой дядя самых честных правил, // Когда не в шутку занемог…» — их сейчас читают спокойно и, возможно, даже с сочувствием. А первые читатели Пушкина над ними смеялись, потому что в этих словах кроется отсылка к басне Крылова, которую в то время знали и читали все, — «Ослу и мужику», где осел был самых честных правил.

В то время достаточно было один раз прочитать басню, запомнить осла и его характеристику и узнать вдруг этого героя в дяде Онегина. Если он «самых честных правил», то он — осел, и никакого уважения к дяде нет, и сидеть с ним больным — тоска и скука, а болезнь его — вообще коварство.

Если мы проанализируем первую строфу романа, сразу поймем характер главного героя и то, какой человек так может сказать. Достаточно циничный, молодой, не обремененный трагедиями, смертями и переживаниями. А теперь представьте, что вы это сами себе проговорили во время чтения, сделали вывод, и Пушкин вам в ответ подкидывает вторую строфу: «Так думал молодой повеса», — вы к этому уже подошли, а теперь ваши догадки подтвердили, и вам приятно.

Кроме героев Пушкин иронизирует и над читателями. Например, есть в романе такие строчки:

«И вот уже трещат морозы

И серебрятся средь полей…

(Читатель ждет уж рифмы розы;

На, вот возьми ее скорей!)»

Пушкин нас выставляет немного идиотами. Ну потому что какого беса вы думаете о розах, которые серебрятся средь полей на морозе? Ответ прост: нас само построение онегинской строфы ведет к этой рифме с розами. Читатель посмеется, а Александру Сергеевичу хорошо: он и нас подловил, и рифму формата «галка-палка» все-таки использовал.

3. Почему крестьянин зимой торжествует?

Все прекрасно знают строчки: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, // На дровнях обновляет путь». Но почему он торжествует? Многие думают, что радуется он, потому что зимой не нужно собирать урожай и все важные дела можно отложить до весны. Но это неправильно.

В предыдущей строфе мы читаем: снег выпал только в январе, на третье в ночь. Для читателей XIX века, где христианская православная религия — обязательна, а единственные документы — это записи в церковной книге о том, что они родились, венчались, крестились и их отпели, — все дни были привязаны к какому-то святому. Все знали, когда чьи именины, когда Рождество, Успение, другие праздники и какими приметами они сопровождаются.

Так вот, 2 января — это святой Сильвестр, и все прекрасно понимали, что если до этого дня не выпал снег, то будет страшный голод. Поля не покрыты снегом, земля мерзнет, воды весной будет мало, урожай погибнет, а люди живут только благодаря ему. Получается, вечером второго января, понаблюдав в ожидании за голой черной землей, герои Пушкина ложились спать с ощущением колоссальной беды. Но представьте, как они просыпаются и понимают, что ночью снег все-таки выпал и им всё покрыто. Тут и вы, и крестьянин, и его лошадка, и Татьяна Ларина — все будут именно торжествовать.

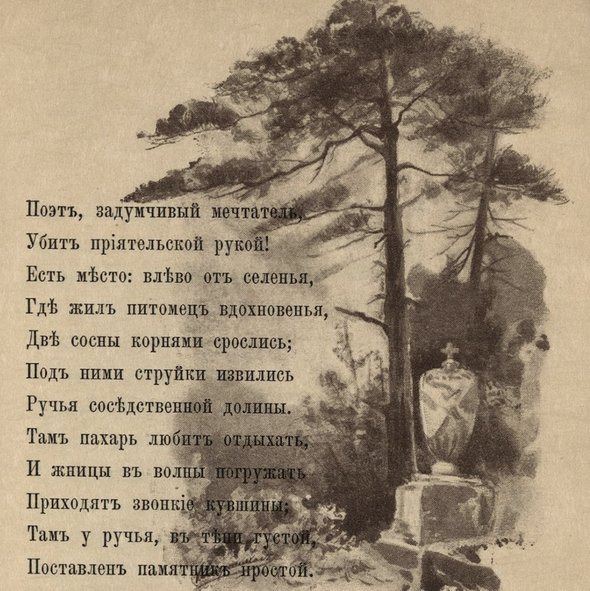

4. Дуэль Ленского и Онегина могла не состояться

Мы много думаем о том, кто же виноват в смерти Ленского и вообще в поединке — Евгений, Владимир или Ольга. Нам на этот вопрос отвечает сам Пушкин, когда делится переживаниями главного героя после получения вызова на дуэль: у него состоялся тайный суд над собой, ведь он над нежной любовью пошутил небрежно, он ощетинился как зверь, а мог бы показать себя мужем с умом и честью.

Интереснее в контексте дуэли другое. Если мы обратим внимание на поведение Онегина, поймем, что он всеми возможными путями пытался избежать поединка. Он нарушил все правила, рассчитывая, что дуэль не состоится и секундант Ленского, скотина Зарецкий, признает срыв боя.

Во-первых, Евгений безумно опоздал на дуэль. Договорились встретиться на рассвете? Так он спал еще в то время и явно опоздал не на 20–30 минут, а на час или дольше. В таком случае считалось, что дуэлянт не явился, бой нужно отменять, но Зарецкий сделал вид, что всё в порядке, хотя это его обязанность — объявить, что дуэли не будет.

Не получилось с опозданием, но есть еще попытка сорвать поединок: Онегин привозит с собой слугу в качестве секунданта. Так делать ни в коем случае нельзя: секунданты не могут быть лакеями, они должны обеспечивать равенство дуэлянтов перед Богом и судьбой. Но Зарецкий, который обязан был возразить, снова молчит, дуэль состоялась, Ленский убит.

И кто виноват? Владимир, Евгений, Ольга? А может, Зарецкий? Виновата ли змея в том, что она змея? Нет.

5. Точки вместо строф — не изъятие цензоров

С одной стороны, многие знают, что, если цензура что-то запрещает в тексте, вместо изъятого фрагмента печатают точки и как бы намекают, что на этом месте были слова, но в них нашли что-то неправильное. С другой стороны, автор тоже может сократить свое сочинение и поставить такие же точки — с посылом, что на их месте что-то должно было быть. Пушкин как раз пускается в такую игру с читателем, сразу с первой главы, где описывает науку страсти нежной — науку любви Овидия — и то, как главный герой ей прекрасно овладел.

Мы читаем, как Евгений строил отношения с девушками: сначала шутя невинных изумлял, был томно молчалив, а потом мы переходим к рассказу о записных кокетках, пламенном красноречии героя и о тех, кому он наставил рога. Три строфы нам Пушкин рассказывает, какой Онегин прекрасный волокита, а после них вдруг — две строфы с точками, пропущенные.

Мы явно уходим в бОльшую эротику. Понятно, что дальше может быть описание похождений героя, но Александр Сергеевич предпочел умолчать о них и оставить пространство для фантазии читателя, домысла и догадок. Ведь понятно, что исключенное из повествования всегда вызывает больший интерес у публики.

Правда, пока роман в стихах поэтапно издавался, использовать точки как указание изъятого текста запретили. Но Пушкин и это обошел — просто давал номер пропущенных строф и как бы говорил нам: в этом месте сами подумайте, что было, и сами представьте себе строфу.

6. Эротический язык в «Евгении Онегине» и загадка женских ножек

«Люблю их ножки; только вряд

Найдете вы в России целой

Три пары стройных женских ног.

Ах! долго я забыть не мог

Две ножки… Грустный, охладелый,

Я всё их помню, и во сне

Они тревожат сердце мне».

«Евгений Онегин», глава I

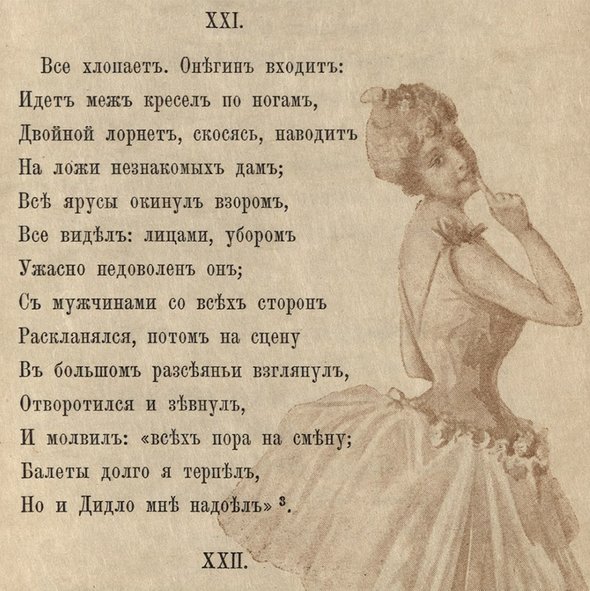

У некоторых после прочтения «Онегина» в памяти застревает образ женских ножек, которые часто мелькают в лирических отступлениях. А к чему вообще зацикливание на этой части женского тела у Пушкина?

Представьте себе, что вы дворянин, мужчина, и, естественно, у вас возникают чувства к противоположному полу. А как выглядит женская половина в XIX веке? Все в длинных платьях, из-за которых максимум, что мы увидим, — носок туфли, а контуры фигуры никак не различишь. Да, мы видим лицо, шею, иногда плечи или слишком открытое декольте, непристойное даже по современным меркам. Но открытая грудь разве станет сексуальной? Если ее видно — то нет.

А ноги не видно никогда: они прикрыты множеством слоев юбок, и повезет, если хотя бы силуэт коленей будет заметен. Мы снова возвращаемся к мысли, что закрытое от наших глаз, как изъятые строчки в строфах, будет самым интересным.

А дальше что? Ноги — они откуда растут? Тут и говорить не о чем, нет слов таких в русском языке, чтобы назвать это цензурно и не медицинскими терминами. И культуры, которая это всё бы назвала, тоже нет. А в мировой литературе есть образцы такой культуры.

Например, есть китайский роман «Цветы сливы в золотой вазе» — чуть ли не первое светское произведение. Это цикл, похожий на «Тысячу и одну ночь», где описан средневековый многогеройный быт, и он безумно эротичен. В каждой второй истории кто-то кого-то домогается, кто-то играет «в Тучку и Дождик», кто-то обнажает свой нефритовый стержень — и всем всё понятно. Для таких описаний в китайской литературе был язык! У нас его нет, что бы кто ни говорил. Это либо совсем личные интимные слова, либо анекдотичные фразы, либо два-три нецензурных глагола.

Поэтому, когда Пушкин пишет о ножках, он по максимуму пользуется теми словами, которые упомянуть можно.

7. Правда ли «Евгений Онегин» — энциклопедия русской жизни

Представьте себе, что я бы сказала о новом романе современного прозаика что-то вроде: «Это просто телефонная книга, это справочник по всем лекарствам, это географический словарь!» Если я уподобляю художественное произведение справочному изданию, это принижает его, а не возвышает. Когда все повторяют за Белинским и непрестанно пишут в сочинениях, что «Евгений Онегин» — энциклопедия русской жизни, это похоже на бессмысленное битье рогами о забор. Потому что мы потеряли смысл этого выражения.

Но Белинский вообще-то не идиот. Нам для понимания его слов важно знать, что слово «энциклопедия» в XIX веке сильно затаскано не было: какие-то энциклопедии уже появились, но их было немного, а главным это слово стало в европейском языке, когда вышла «Энциклопедия, или Толковый словарь искусств, наук и ремесел» во Франции. Про книгу говорили, что она-то и подготовила Великую французскую революцию.

При чем здесь Пушкин? Когда Белинский произносит: «Энциклопедия русской жизни», — он говорит о революции, которую произвел поэт

Это революция, подготовившая почву для появления реализма. Революция в мире русского языка, в который вошли иностранные слова. Революция в мире правил для писателей о смешении высокого и низкого, о том, что можно и что нельзя. Пушкин нарушил всё: смешал лирику и эпос, забалтывался в своих отступлениях, писал, что перед балом «заранее прыгали девчонки», а в избушке перед лучиной сидела «дева» — все критики возмущались таким переворотом высокого и низкого стиля. Где это видано прежде? Это как сейчас кто-нибудь сказал бы про нимф и мосводопровод.

Но мы забываем об этом смысле и воспринимаем энциклопедию именно как справочник, а не революцию. В любом пособии по литературе вам подтвердят эту мысль и докажут ее речами о том, что Пушкин и про времена года рассказал, и про сельскую и городскую жизнь, и про театр, кино, домино, и про мужское-женское. Это чистая правда, но почему тогда именно «Евгений Онегин» — энциклопедия, а не «Война и мир», «Тихий Дон» и любое другое произведение?

8. Онегин стал бы декабристом в конце?

Есть версия, что в Х главе романа и дальше могла быть история о восстании декабристов, где либо Евгений к ним примкнул, либо повествование сфокусировалось на Татьяне, так как она замужем за военным. Есть теория, что в «Медном всаднике» образ Евгения получает продолжение… Но давайте остановимся там, где сам Пушкин поставил точку.

Как только ученики мне говорят: «Автор хотел… автор думал…» — я сразу начинаю топать ногами и верещать, потому что утверждать так можно, если у вас есть машина времени и вы лично виделись с Пушкиным и спрашивали, что он хотел и что думал. Или вы нашли в его письмах подтверждение каких-то теорий. Иначе мы приписываем автору то, чего он не закладывал, чего он не хотел. Я не считаю своей обязанностью лезть в путешествия Онегина или в зашифрованную главу. Потому что для меня роман в стихах заканчивается там, где автор написал «конец». Если Пушкин поставил точку, я не собираюсь рассуждать о том, что могло бы быть.

Если вам интересно, советую открыть восстановленную последнюю главу в версии Андрея Чернова — он собрал зашифрованные строки из черновиков Пушкина и составил их по схеме онегинской строфы.

Обложка: изд. П.Юргенсон, Первый дамский художественный кружок, НЭБ / Public domain

КУЛЬТУРА

«Когда чувствуешь себя непонятым, отвергнутым, странным уродом»: 9 вопросов о том, как читать Кафку

ИСТОРИИ

«Пушкин — смесь обезьяны с тигром»: 5 фактов о поэте, которые, скорее всего, не расскажут в школе

ТЕСТ

Тобольск — это где? Проверьте, как хорошо вы знаете Россию. В финале — розыгрыш приза