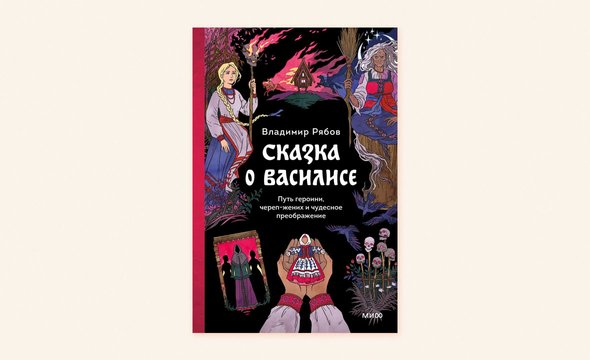

Помните жуткие иллюстрации Ивана Билибина к сказке о Василисе, где героиня освещает путь в темном лесу горящим черепом? А еще что-нибудь помните? Скрытые смыслы, образ Бабы-яги, куколку-оберег… Если нет, фольклорист и психолог Владимир Рябов в своей книге «Сказка о Василисе. Путь героини, череп-жених и чудесное преображение» рассказывает про все секреты сказки. А мы с разрешения издательства МИФ публикуем отрывок из книги.

Мать

«Василиса Прекрасная», подобно многим другим народным сказкам, начинается со смерти матери главной героини. Она оказывается сиротой, положение которой связано с архетипическими темами ущербности, голода, беззащитности, уязвимости и несправедливости.

Согласно Владимиру Яковлевичу Проппу, смерть родителей — усиленная форма отлучки, в результате которой герои остаются брошенными на произвол судьбы, один на один с демоническими угрозами. Елеазар Моисеевич Мелетинский[1] связывал происхождение мотива «сироты», одинокого, социально ущербного, гонимого персонажа, с социальными потрясениями и трансформациями, через которые проходит человеческое общество.

По Мелетинскому, фольклорный герой-сирота появляется в процессе разложения первобытного рода и появления патриархальной семьи. Таким образом, герой этого типа и более одинок и несчастен, и более индивидуализирован.

Лишенный поддержки рода, он обращается за поддержкой к нечеловеческим силам, демонам и духам

Следует сказать, что тема сиротства находит воплощение не только в волшебной сказке, но и в целой череде мифологических и легендарных образов, где в роли гонимого сироты оказывается будущий спаситель своего народа, герой, царь или бог. В психологическом плане это означает, что субъект, оказавшийся в архетипической ситуации сиротства, приобретает возможность раскрыть свой индивидуальный, героический и даже божественный потенциал.

Тема смерти, потери — это всегда тема отношений. В контексте нашей сказки речь должна в первую очередь идти об отношениях матери и дочери, которые во многих случаях принимают форму идентификации.

Идентификация в целом — здоровый механизм развития: подражая взрослым, ребенок осваивает проверенные временем родительские способы взаимодействия с реальностью. Многие из этих способов, освоенных в детстве, остаются востребованными в течение всей жизни. Доктор философии Мария-Луиза фон Франц описывает этот процесс следующим образом.

У большинства дочерей формируется определенная архаическая идентичность с собственной матерью, если, конечно, между ними устанавливаются добрые отношения; особенно сильно это проявляется в детстве, когда девочка разговаривает с куклой так, как мать разговаривает с ней, при этом она имитирует материнский голос и говорит ее словами. Многие женщины, которым присущ позитивный материнский комплекс, раскладывают постельное белье, готовят на семью и украшают новогоднюю елку так, «как делала мама», они даже детей воспитывают по тому же образцу. Благодаря этому создается повторяющаяся последовательность жизни, в которую заложена мысль о том, что всё идет гладко, без потрясений, что жизнь продолжается.

В то же время идентификация содержит в себе и определенные риски. Как пишет фон Франц, «она препятствует индивидуации дочери; она продолжает автоматическую цепочку положительных женских образов своего рода, но как типичный образец, а не как личность со своими индивидуальными особенностями. Она неспособна осознать и реализовать свои особенности, которыми она отличается от матери».

В таком случае психологическая «смерть хорошей матери» соответствует отделению дочери от материнских стереотипов, другими словами, «символически означает, что дочь не может более продолжать этот путь идентификации себя с ней».

В психотерапевтической практике архетипическая «смерть матери» вовсе не обязательно буквальна. Это событие может представляться в сновидениях и фантазиях, принимать форму тревог о здоровье родителей. Часто эти проявления имеют другой смысл, касаются не конкретных матерей, а материнских аспектов реальности.

Эти аспекты могут носить поддерживающий и одновременно ограничивающий развитие индивида характер, принимать формы комфортных отношений, стабильной работы или гарантированной поддержки со стороны «высших сил» (которая отражается в убеждениях типа «со мной точно ничего не случится», «я могу справиться с любой задачей», «что бы я ни предпринял, Бог будет на моей стороне»).

«Утрата родителей» сталкивает человеческое эго с неизбежностью и трагичностью перемен: так, как было раньше, больше не будет никогда, мир не будет стабильным, предсказуемым и безопасным, а я в нем — таким уверенным и спокойным, каким был раньше.

Сопровождающие это открытие (или предшествующие ему) чувства смутного внутреннего разлада, тревоги, страха, одиночества, непонятности, ощущения надвигающейся или уже свершившейся катастрофы нередко служат поводом для обращения за психотерапевтической помощью.

На фоне болезненных переживаний разлуки, утраты и нестабильности часто остается незамеченным, что «смерть матери» открывает перед индивидом новые возможности. Анализируя мотив смерти матерей в сказках, израильская писательница Симона Мацлиах-Ханох пишет:

«По негласным законам сказочных сюжетов смерть матери является почти обязательным условием для начала испытаний, которым неизбежно подвергается взрослеющая душа, а их удачным завершением является открытие внутренней, достаточно хорошей (преданной) матери».

Отлучка родителей стимулирует героев действовать самостоятельно, использовать новые, недоступные или не востребованные ранее ресурсы. В каком-то смысле отлучка родителей — это рождение героя. Разлука с матерью способна знаменовать собой не только потерю, но и освобождение от навязанного «материнского образа жизни», соответственно, возможность открыть для себя мир за его пределами.

«Материнскую скорлупу» обычно покидают в подростковом или зрелом возрасте, тем не менее мне кажется неслучайным, что на момент смерти матери Василисе всего восемь лет. В психоанализе принято называть наступающий после семи лет период развития латентным. Психоаналитик Гертруда Дим-Вилле характеризует его следующим образом.

Необузданные аффекты раннего детства смягчаются, эмоциональный фон развития стабилизируется — латентный ребенок ищет свое место в мире. Его любопытство и интересы теперь уже не сосредоточены на родителях, а открыты целому миру. Развитие в латентном периоде включает новые физические и умственные возможности, а также совершенно новую способность справляться с социальными задачами. Достигнутая независимость чрезвычайно радует ребенка, доставляя ему огромное удовольствие, отчего Фрейд первым назвал латентность «золотыми годами».

Безусловно, в начале сказки не происходит освобождения от «родительского» и «открытия целого мира», есть только разлука с «хорошим материнским». На смену «хорошей матери» приходит «злая мачеха», которая как будто в еще большей степени не дает Василисе «жить своей жизнью».

Тем не менее смерть «хорошей матери» и вызванные ею страдания, утрата ощущения стабильности и благополучия оказываются необходимыми условиями для того, чтобы героиня начала свой путь.

С приходом мачехи формируется центральная оппозиция сказки, становится очевидно, кто мешает жить Василисе, на смену инертному благополучию приходит конфликт, который в то же время становится движущей силой сюжета и процесса трансформации героини. Мария-Луиза фон Франц, характеризуя появление мачехи в сказке, писала: «Где есть жемчужина, там непременно окажется и дракон (впрочем, верна и обратная закономерность)».

Обложка: © Иван Билибин / Public domain

КУЛЬТУРА

Тайные смыслы Дюймовочки, Морозко, Курочки Рябы и других известных сказок. Уберите детей от экранов

КУЛЬТУРА

Из-за менструации девочке нельзя касаться молока и хлеба: скрытые символы и тайные знаки в сказке «Гуси-лебеди»

ДЕНЬГИ

Как все-таки приучить ребенка к чтению: 8 советов, которые мы проверили лично