«Я не понимаю эти формулы». Почему учить физику и химию в школе надо всем

Физика и химия для многих школьников становятся одними из самых сложных предметов. С географией и биологией проблем меньше, но внимания им обычно уделяют не много. Но изучать эти естественно-научные предметы все равно надо. Почему и как это делать интересно, рассказывает Оксана Гречман, методист новых интерактивных курсов Учи.ру по биологии, химии, физике и географии.

Зачем это всё

Делать или не делать вакцину? Встроятся ли гены вируса в мои клетки? Что такое рецепторы, о которых все говорят? Даже если подросток не планирует идти в науку, становиться врачом, экологом или как-то иначе связывать жизнь с химией, физикой, географией и биологией, он должен понимать, что каждый из этих предметов — это и есть жизнь. А их изучение поможет найти ответы на сотни важных вопросов. Именно поэтому в рамках школьной программы важно глубоко изучать естественно-научный блок. Понимание каждого из предметов в этом направлении помогает не просто получить пятерку в четверти и аттестате. Они нужны нам, чтобы принимать правильные решения в повседневной жизни.

Конечно, современная наука гораздо сложнее школьной программы, но в школе закладываются базовые понятия: молекулы, гены и многое другое. Понимая их, человек начинает критически относиться к информации вокруг, учится сам искать проверенные факты и не ведется на фейки.

Имея базовую естественно-научную грамотность, мы можем отвечать на разные бытовые и глобальные вопросы. Как всё-таки быстрее вскипятить воду — под крышкой или без крышки? Могут ли закончиться полезные ископаемые на планете? Стоит ли переходить на альтернативные источники энергии? Откуда вообще взялись полезные ископаемые, как их находят? Может, не все нашли? Как ветер может преобразовываться в электричество? И это только малая их часть.

Кроме того, естественно-научные предметы развивают критическое мышление, навыки анализа информации, выявление общего и отличий, закономерностей. Формируют представление о том, как создаётся научная картина мира.

В современном мире надо иметь гибкий ум, который сориентируется в условиях неопределенности и выдаст блестящее решение. Заучиванием фактов уже никого не удивишь. Если хотите развить в ребенке гибкие навыки, можно обратить внимание на задания в приложении «Где мои дети». К нему достаточно подключить детский телефон с приложением «Пинго», где ребенок в игре познает мир и тренирует свои гибкие навыки: самостоятельность, целеустремленность, креативность.

Большая нагрузка и скучные учебники

В 5–6-м классе у школьников еще сохраняется природная любознательность, которая помогала им в младших классах. Им все еще многое интересно, особенно науки о жизни и мире вокруг: биология, география. Но в средних классах одной любознательности мало.

У детей резко вырастает объем нагрузки и материала для изучения. Особенно в 5–6-м классе сильно ощущается контраст с младшей школой. Но и дальше нагрузка растет — у подростков объемная домашка, подготовка к экзаменам, дополнительные занятия. Да и базовые предметы — русский и математика — остаются по-прежнему в приоритете. Не все дети быстро адаптируются к такому ритму.

Вторая причина — учебники. А точнее — формат, в котором подаются знания. Во внутренних опросах Учи.ру дети и родители говорили, что «в учебнике очень сложно написано, ничего не понятно». К этому добавляется то, что школьникам не всегда понятно, как теория связана с практикой — с реальной жизнью. Ребенок не может провести понятную ему аналогию и цепочку ассоциаций, поэтому для него прочитанный материал остается просто сложным текстом из учебника.

В итоге у некоторых школьников интерес к новым предметам постепенно гаснет, к 7–8-му классу, когда начинаются физика и химия, желания изучать что-то новое не остается вообще. И здесь учителю и родителю важно найти ресурсы, которые помогут ребенку легче осваивать сложный материал.

Это не скучно

Музеи

Пора расставаться со стереотипом, что музеи — это скучно и еще более уныло, чем текст в учебнике. Сейчас поход в музей — это увлекательное и интерактивное мероприятие.

В музее дети одновременно узнают новую информацию и получают возможность вживую увидеть объекты их познания.

В одной только Москве больше десятка естественно-научных музеев, посвященных различным направлениям. Как пример — в Дарвиновском можно увидеть мамонта в реальную величину и рассмотреть инфузорию под микроскопом. А в Зоологическом музее можно посмотреть на змей в террариуме и изучить чучело исчезнувшего голубя.

Книги

Обычно в школьных учебниках информация подается в сжатой форме — для более подробного изучения нужно обращаться к научно-популярной литературе.

Из хороших книг можно отменить «Охотники за микробами» и «Невероятная Зоология. Зоологические мифы». Авторы описывают сложную информацию достаточно простым языком, поэтому читать их будет интересно в любом возрасте.

Издательство «Паулсен» выпускает отличную серию детских книг о полярных исследователях, экспедициях и природе Арктики. Детям дошкольного возраста можно показывать комиксы, в которых большой упор идет на яркие картинки и удержание внимания.

Настольные игры

Настолки — лучший способ провести время со школьником весело и с пользой. Советуем юным биологам настольную игру «Эволюция». Она основана на реальных экосистемах и помогает ребенку понять такой сложный и длительный процесс, как эволюция. А юным физикам точно понравится культовый электронный конструктор «Знаток», в котором из простых деталей можно собрать работающие приборы.

Онлайн-платформы

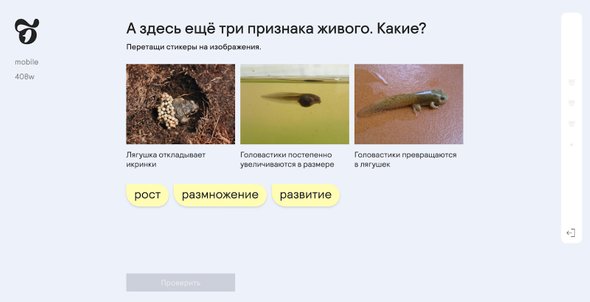

Интерактивные задания на онлайн-платформах работают как дополнение к школьным урокам — здесь можно визуализировать информацию и выстроить связь теории со знакомыми ребенку вещами. В курсах Учи.ру для средней школы по биологии, географии, физике и химии методисты стараются объяснить ключевые концепции каждой науки и суть явлений, а не дать побольше терминов.

Каждое задание пробуждает в ребенке исследователя: стимулирует «добывать» знания самостоятельно, а не читать и заучивать текст. Ребенок занимается активным познанием и сам делает выводы, благодаря чему лучше осваивает материал и запоминает его.

Например, при изучении признаков живого мы предлагаем ученикам подумать, какой признак живого как называется. В упражнении даются картинки с описанием и плашки с признаками — их нужно правильно соединить. В учебниках эти признаки обычно просто перечисляют, а потом приводят примеры, но так запомнить сложнее, чем когда приходится подумать самостоятельно.

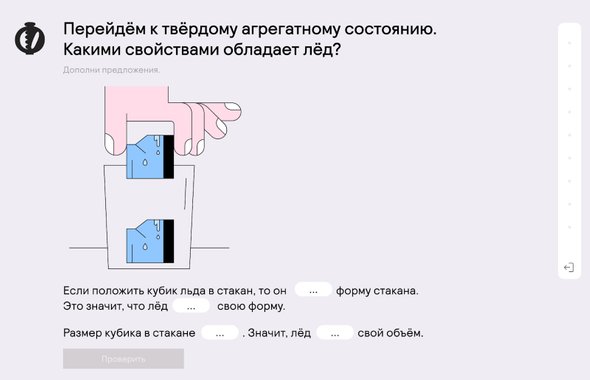

А если в упражнении объясняется явление с примером, мы предлагаем не просто определение, а наглядную иллюстрацию и простое объяснение. Если ученик не смог верно выполнить упражнение, мы стараемся словами показать разницу между понятиями. Например, объяснить, почему кубик льда не примет форму стакана.

Иллюстрации — обязательная часть каждого онлайн-упражнения. Это не только картинка по теме, но и схема, 3D-изображение, карта или даже анимация, если нужно показать процесс в динамике. Например, в уроках биологии одна из непростых для детей тем — двойное оплодотворение растений. С помощью анимации понять процесс и каждый его этап намного проще, чем на 1-2 статичных картинках.

Проблемы с освоением естественно-научных предметов в средней школе — это нормально и случается у многих детей. И часто нужно лишь немного проще и нагляднее показать материал, добавить элемент познания, чтобы ученик освоил непонятную тему. Это можно сделать с помощью новых курсов Учи.ру по биологии, географии, физике и химии. В день доступно 10 бесплатных заданий — этого хватит, чтобы отработать полученный в школе материал и закрыть возникшие на уроке пробелы.

Реклама. Рекламодатель ООО «Учи.ру», LjN8KBS2e

Иллюстрация на обложке: Inspiring / shutterstock / fotodom

2) Роль естественных наук в формировании способности думать косвенно подтверждается тем, что профессиональный естественник, может быть в качестве хобби еще и хорошим гуманитарием/социальщиком, а профессиональный гуманитарий/социальщик почти никогда не бывает хорошим естественником.

2) Такое происходит в основном потому что поверхносто гуманитарные науки изучить проще. Для них нужно просто послушать учителя или прочитать текст, чтобы разобраться в теме. А вот в естественных нужно вникать, вчитываться, включать и напрягать мозг, чтобы понять какие-то процессы, как что работает и почему. Плюс многим просто не нравятся циферки и строгая логика и последовательность, и из-за этого естественные науки отталкивают социальщиков от их изучения. В то же время вряд ли социальные науки могут чем-то оттолкнуть естественников.

надеюсь, кто-то еще читает эту ветку:)

1) Ну, раз вы считаете, что у половины людей нет минимальной логики и базовых дошкольных знаний, я не могу себе представить, как выглядит ваше окружение. У моего окружения указанные характеристики присутствуют у абсолютного большинства людей.

2) Есть науки, которые я понимаю, и в физике я частично что-то понимал, но от этого эти знания не обретали смысл.

3) И что?

4) Абсолютно неверное утверждение. Запоминаешь на всю жизнь, ага. Прям уникумы. Я вот многое из того, что понимал, уже забыл, как и происходит у подавляющего большинства людей. А происходит это потому что мозг автоматически забывает то, что ему не нужно.

4) это относится к знаниям. а я про простые базовые пути, которыми одно следует из другого. такое забывается чрезвычайно медленно и чаще всего остается с человеком на всю жизнь. Вся школьная физика выводится логикой и арифметикой из двух десятков фактов, которые имеют настолько бытовую природу, что запомнить их легко.

но я что-то потерял цель этого диалога. Десять раз по 1-2 минуты на ответ уже достаточно, работать пора:)

4) Простые базовые пути, конечно, можно понять и запомнить, но вот в школе на контрольных, проверочных, зачётах, у доски и так далее проверяются именно знания, и их необходимо зубрить, фактов немало. Во всяком случае так было там, где я учился. Да и, опять же, то что для вас простые и понятные базовые пути, для многих других сложные процессы, в которые нужно вникать и запоминать, и это потом выходит из головы.

не. информатик, биолог и химик. а также фотограф и дизайнер. ну и починить могу что угодно, от унитаза до самолета:))). вуз вообще за работу не считаю (0.2 ставки), это чисто чтобы мозги не ржавели.

4)) в школе на контрольных, проверочных, зачётах, у доски и так далее проверяются именно знания, и их необходимо зубрить, фактов немало.

сразу вспоминаются история, литература и прочие предметы… но если честно, «их необходимо зубрить» — зачем? чтобы получить пять за контрольную? сомнительная цель…

можно было и не писать:).

это ясно по той безапелляционности, с которой вы выдаете суждения о мире — без тени сомнения, без указания граничных условий, словом, как бог.

Я не писал, что строго обязательно знать все даты или что-то ещё, или что гуманитарные науки всем необходимы. Да и в них важнее понимать процессы, а не зубрить что-то.

«Какой в этом кайф» — какой кайф не работать с графиком 24/7/365? Или что? Я не понял.

Я не пишу безапеляционно и без тени сомнения, просто оно видно в живой речи или в более-менее большом тексте, это же просто маленькие комментарии, в которых я выражаю своё мнение и привожу доводы.

как и везде, наверное:)

>какой кайф не работать с графиком 24/7/365?

да, я имел в виду именно это. Естественно, с некоторой долей утрирования. И не столько про процесс работы, сколько про придание жизни иллюзии смысла через ее результат.