Елена Сотрудинова — учительница корякского языка из поселка Палана на Камчатке. На этом языке сейчас говорят менее двух тысяч человек во всем мире. «Мелу» Елена рассказала, почему носителей языка становится всё меньше и что делают местные педагоги, чтобы сохранить традиции своих предков.

«Без своего народа я бы не пережила сиротство и скитания»

Мое детство было трудным: мама трагически умерла, когда мне было 6 лет. У меня не было родителей, но я росла среди людей с большой и доброй душой. В детстве я всегда могла войти в любой дом — меня принимали везде. Кто-то помогал моей бабушке шить мне новогодние костюмы, кто-то приносил нам картошку, чтобы мы не голодали, кто-то присылал оленину из табуна.

Все вокруг знали, что в нашей семье случилась беда, и окружили нас заботой. В моей жизни были сиротство и скитания. Без своих односельчан я бы со всем этим не справилась — думаю, отсюда во мне такая искренняя любовь к ним. Я не могла взять и положить на полку то, что мне досталось от моих предков. Язык, традиции — всё это надо уважать и не забывать. Я всегда чувствовала, что должна сделать что-то для своего народа, принести ему пользу и как-то его отблагодарить за всю ту помощь, которую мне оказали в детстве.

Знание корякского мне досталось от бабушки и дедушки. Бабушка вообще очень многое смогла в меня вложить, несмотря на то что сама была неграмотная и даже свою фамилию с трудом могла написать. Это была женщина, которая шила, выделывала шкуры, вышивала маленькими-маленькими стежочками, кроила. Всю жизнь она трудилась, а писать вот не умела.

«Бедняжечка твой муж, он, наверное, голышом будет ходить»

В детстве от меня всегда пахло дымом костра, из-за этого меня даже не хотели принимать в пионеры. В моей жизни всегда был труд, но он был исключительно добровольным. Я даже рыбу никогда не училась разделывать, а потом пришло время, когда я взяла нож, и оказалось, что и так всё умею. Меня не просили собирать ягоды, но как же бабушка с дедушкой радовались каждому бидончику, который я наберу. Меня не просили рубить дрова, но для меня было так важно услышать: «Какая ты молодец, сейчас как раз печку затопим. Ой, ты еще и водичку принесла. Она у тебя самая вкусная». Так я и росла — видела пример бабушки и дедушки перед глазами и училась у них трудолюбию.

У одной девочки в нашем поселке были коньки. Когда я увидела ее, меня изнутри стала разъедать такая зависть. Помню, прибежала к бабушке домой и плачу: «Смотри, какие у нее белые коньки. Мне тоже такие сильно хочется». В глубине души я, конечно, понимала, что это недоступно для нашей семьи. Тогда бабушка крепко прижала меня к себе и ничего не сказала. Ее молчаливый урок стал для меня прививкой от зависти. Не могу объяснить, как это получилось, но после этой ситуации я поняла, что зависть приносит очень много страданий.

Моя бабушка говорила раньше на корякском: «Бедняжечка твой муж, он, наверное, голышом будет ходить». Для нее русская одежда была ненастоящей. Она считала: если ты не умеешь шить настоящую (корякскую) одежду, считай, ходишь голышом.

Бабушка ушла, когда мне было всего 15 лет. Я от нее взяла не всё, что могла, и часто думаю: как же много не успела и как же много я упустила. Но вот шью иногда, как она меня учила, бисером занимаюсь, шапки делаю. Как у нее, правда, не получается.

Кстати, про корякскую одежду недавно какой-то гид пустил миф, что наши женщины шили такие наряды, чтобы их можно было в любое время быстро снять и станцевать для мужчины. Мне от этого было очень больно. У нас в отношениях мужа и жены витает какая-то неприкосновенность и сакральность. Такие туристические байки нашему краю только вредят.

Сейчас я мама пятерых детей. Иногда смотрю на них и думаю: вот бы повернуть время вспять, я бы тогда вообще не замолкала и говорила бы с ними только на корякском языке. Мы с мужем стараемся приучать детей к тундре, рыбалке, охоте. Я, конечно, пытаюсь говорить с ними на языке, но важно, чтобы и они тоже говорили (а с этим есть проблемы). Ну ничего, в моих планах — отыграться на внуках: хочу говорить с ними на корякском, несмотря ни на что.

«Корякский для наших детей — иностранный язык»

Я росла на двух языках (сейчас это называют билингвизмом): в школе говорила на русском, дома — на корякском. И с детства я мечтала стать учителем: делала вид, что проверяю тетрадки, рассаживала вокруг себя мишек и рассказывала им что-то. Может быть, я делала так, потому что росла одна (надо же было как-то себя развлекать), а может быть, это было предчувствие. После школы я сразу же пошла в педучилище, даже не задавалась вопросом, кем мне быть.

До школы я 19 лет проработала воспитательницей в детском саду. Там старалась воспитывать в детях любовь к родному краю: устраивала праздники, вела кружок на родном языке, сделала для них уголок с ярангочкой (традиционное переносное жилище коряков). Насколько могла я уделяла этому время. В детском саду мне, как человеку, который любит каждый день пробовать новое, работать было сложно: в школе все-таки другой ритм — более энергичный.

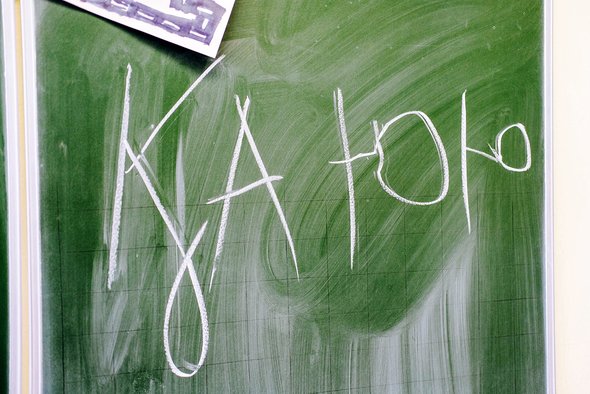

Сейчас я уже три года работаю в школе, пытаюсь передать детям свое трепетное отношение к языку, но они, конечно, не всегда понимают, зачем всё это надо. На занятиях я буквально внушаю детям, как важно сохранять и любить язык, знать и беречь свои корни: «Вы — хозяева этой земли, вы — коренные жители, вы должны беречь родное, как никто другой». Но корякский язык для наших детей сейчас — иностранный. Даже методику преподавания мы сейчас меняем.

— Дети, скажите, вот вы учите английский язык, да? Он для вас иностранный?

— Да.

— А корякский язык иностранный для вас?

— Нет-нет. Он родной.

— Ну вы же не говорите на нем и даже дома не слышите его. Значит, он иностранный?

Вот что интересно — дети со мной никогда не соглашаются. Наверное, все-таки есть у них внутри тяга к родному.

Наш язык находится в очень трудном положении. Даже среди моего поколения (а мне сейчас 51 год) я одна из немногих, кто разговаривает на корякском. Носителей нашего языка мало, потому что был огромнейший разрыв, прямо пропасть, когда дети перестали говорить с родителями, потому что их забирали в школы-интернаты. Целое поколение детей было воспитано вне семьи.

В Хаилино, где я росла, было много семей оленеводов, которые кочевали всей семьей за стадами оленей. А детей-то надо было учить, они же должны быть грамотными, поэтому их забирали из семей и отправляли в интернаты. К родителям в тундру они приезжали только на лето. Так была прервана передача языка в семьях.

С 1955 по 1979 год во всех школах Корякского округа[1] язык вообще не преподавался. Только к 80-м годам преподавание начали возвращать. Но разве можно заполнить эту пропасть в четверть века?

«Моя мечта — создать центр, куда дети могли бы приходить чаевать, говорить на родном языке»

Когда я только пришла в школу, одним из моих классов был восьмой. Это были уже взрослые дети, которых было трудно замотивировать к изучению языка. Я не знала, что делать. Сейчас мне, конечно, уже проще: привыкла, узнала детей (да и многих из моих нынешних учеников я воспитывала еще в детском саду).

Родной язык в школах преподается с первого по восьмой класс. Дети делятся на подгруппы: кто-то идет на русский, а кто-то — на корякский. К сожалению, занимаемся только один час в неделю — больше не позволяет время. Всего у меня 17 классов. Корякский алфавит положен на кириллицу, у нас есть дополнительные буквы и звуки, и они не очень сложные. При этом читать на корякском мы учимся чуть позже, чем на русском, по-другому детям сложно.

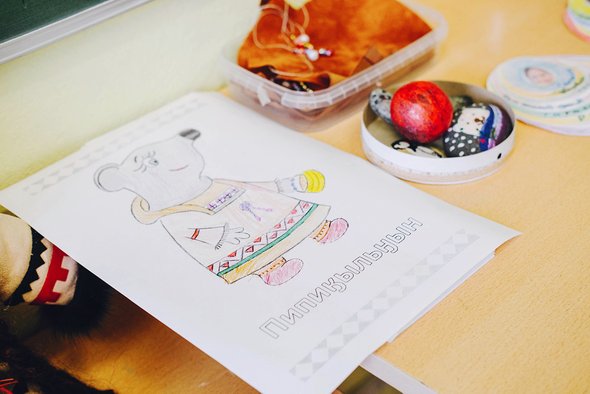

На уроках мы изучаем не только сам язык, но и краеведение. Говорим о нашем географическом положении, хозяйственной деятельности, традиции, культуре: естественно, я много рассказываю об оленях и оленеводах, потому что мы именно оленные коряки (еще есть береговые коряки). Оленные коряки, кстати, себя чаще называют чавчувенами. Еще я рассказываю детям об исследованиях Сергея Стебницкого (основателя корякской письменности и организатора первых корякских школ) и других почетных людях, внесших вклад в развитие нашего округа, знакомлю детей с музыкальными инструментами: например, с варганом — одним из древнейших музыкальных инструментов на земле (у нас называется «в̕анныяяй») — и настоящим бубном.

Вот уже два года мы организовываем для восьмиклассников такие уроки: приглашаем старейшин — носителей корякского языка, накрываем стол с блюдами национальной кухни и погружаемся в язык. Пьем чай и стараемся говорить между собой только на корякском языке (ученики обычно с удовольствием вовлекаются в диалог).

Еще недавно вместе с нашим Центром народного творчества организовали для детей летнюю площадку: что-то вроде лагеря, куда они могли приходить на каникулах. Там мы учили язык, играли в национальные игры (например, один пастух, другой олень), занимались творчеством. Теперь центр хочет организовать такой же лагерь на осенних каникулах. Но и этого всего, конечно, мало. Моя большая мечта — создать такой центр, куда дети могли бы в любое время приходить чаевать, говорить на родном языке.

Еще очень хочется, чтобы облик нашего поселка отражал нашу национальность. Вот я недавно ездила в Бурятию: там на зданиях видны национальные орнаменты, надписи административные не только на русском языке. Сразу понятно, куда ты приехал. А у нас такого нет.

Трудно народу, у которого нет языка, земли и своей хозяйственной деятельности

Наш Корякский центр народного творчества в непростом положении: нужно хорошее здание, где был бы зал, который вместит всех желающих прийти на наши мероприятия. Хочется в этот центр жизнь влить, чтобы дети росли и осознавали свою принадлежность к коренному народу.

Мы, коряки, люди творческие, но не подкованные в финансовом плане. На корякском языке нельзя сказать: «Я продал что-то». Мы говорим: «Я обменял что-то на деньги». И многие не понимают, почему мы такие. А коряки чаще реально продавать не умеют: нам проще отдать, сделать подарок. С детства нас воспитывали так, чтобы мы могли сберечь землю и не взять от нее больше, чем необходимо для жизни.

Лично для меня еще и документы — это что-то невообразимое. Я не понимаю ничего там. Это не мой мир. Мой мир — творчество. Могу написать книгу, сказку, преподавать и так далее. Так что еще одна моя мечта — чтобы появился финансово грамотный человек, который помог бы нам реализовать все наши идеи по сохранению языка.

Сама я корячка только наполовину. Внешность у меня не особо корякская, но душа точно корякская. Иногда даже не понимаю некоторых моих друзей-славян. Что говорят — понимаю, а как они мыслят — нет.

«Детям, которые не говорят на корякском, бессмысленно вдалбливать 13 падежей нашего языка»

В этом году я участвовала в конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Для меня это большой вызов и возможность поработать над методикой преподавания и достигнуть лучшего результата. Благодаря этому конкурсу у меня поменялось отношение к урокам и детям — требования очень изменились. Ну и для меня важно, чтобы нас было видно. В конкурсе участвовали 78 регионов. И то, что среди них были коряки, мой народ, для меня большая радость. Ну объективно — куда нам с бурятами, калмыками, чувашами, татарами соперничать? Языки этих народов еще сильны и имеют большой потенциал, а у корякского объективных трудностей гораздо больше.

Нас очень-очень мало. Но мы есть. Мы преподаем, боремся и надеемся

После этого конкурса я поняла, что с детьми надо больше говорить. Детям, которые не говорят на корякском, бессмысленно вдалбливать 13 падежей нашего языка. Ну вот посидят они на уроке, послушают, а как только выйдут за пределы кабинета — обо всем забудут. Нужно менять стратегию и искать новые подходы. Сейчас я стараюсь сама больше говорить на корякском и детей выводить на диалоги. А то, бывает, замечаешь за собой: весь урок на русском объясняла правила лексики, фонетики, морфологии и так далее, а говорить — не говорила.

Корякский язык относится к агглютинативным[2], а русский язык — нет. В этом еще одна сложность изучения языка: дети привыкли, что в русском отдельно стоит существительное, отдельно прилагательное и так далее, а у нас слова склеены между собой. Еще в корякском языке нет звонких согласных. Это очень спокойный язык, даже в заимствованных словах мы всё оглушаем. Например, слово «забор» у нас превращается в «чапор», а «сапоги» — в «чапоки».

Корякский язык не так богат, как русский. В нем, например, нет такого, что ты можешь подобрать для всего синонимы. Зато корякский более эмоциональный: бабулечки, бывало, скажут что-то на нем и хохочут, а на русский переведут — уже не так смешно, даже глуповато.

В каждом классе, где я преподаю, есть несколько человек, которые приходят на занятия с горящими глазами. Смотрю на них и думаю, как было бы хорошо, если бы они поступили в педагогический университет и продолжили передавать язык будущим поколениям. Есть дети, которые очень любят природу, но сидят в поселке, так как выезжать из него зачастую возможности нет. А можно было бы их увлечь хозяйственной деятельностью. Хорошо бы был, допустим, транспорт, который вывозил бы школьников на рыбалку.

Моя цель — научить детей правильно читать, произносить слова и подчиняться правилам корякского языка. Если 250 человек, которые учат корякский в нашей школе, будут всё это уметь, то мне будет спокойнее за будущее языка.

Корякский язык находится под серьезной угрозой исчезновения, а также имеет «прерванный» статус — когда язык больше не передается от родителей к детям. Елена Сотрудинова благодарит своих наставников, коллег, друзей, родных и других людей, помогающих сохранить язык и культуру коряков.

Обложка: © Евгения Анфимова

Фотографии из текста выполнены в рамках школы-экспедиции «Этнолингвистика» (11-27 июня 2025 года, пгт Палана Тигильского района Камчатского края) при реализации тем НИР молодежной лаборатории лингвистической антропологии ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на выполнение госзадания, а также программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030. Дальневосточный трек»

ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ

Надеть рабабуци и пойти на лайду: как говорят по-русски на Аляске. Живых носителей одного из диалектов — 6 или 7 человек

ТРЕНДЫ

«Привет, скинь свою геолокацию». Чек-лист по настройке безопасного интернета для ребенка

УЧИТЕЛЯ

Учёба в пургу и дистант без интернета: учитель года Камчатки — о работе в сельской школе

Маленькая поправка — корякский язык относится к полисинтетическим.