«ЕГЭ собираетесь сдавать? Вот, то-то же». Для чего школьникам столько математики

В школе традиционно дают много знаний, которым трудно найти применение в реальной жизни. О пользе математики раньше вроде бы никто не спорил, но сейчас дети всё чаще спрашивают учителя: а зачем мне это знать? Один наш преподаватель задумался, действительно, зачем нужен школьникам его предмет.

Когда я только начинал работать преподавателем/учителем математики (сперва в одном техническом вузе, а не в школе), на вопрос студента «А зачем нам это всё вообще надо?», я, делая вид, что не вполне понял вопрос, отвлекался чуть-чуть от занятия и рассказывал о практических применениях тех вопросов, которые обсуждались на лекции.

Конечно, после такого пятиминутного рассказа на мою фразу «Я ответил на ваш вопрос?» никто не осмеливался сказать, что нет, совсем вы не ответили, я вообще не о том, плевать я хотел на приложения интегрального исчисления, я спрашивал, вот мне лично вся ваша заумная математика, которую я ещё со школы ненавижу — зачем? И если уж, уважаемый преподаватель, вы считаете настолько важным научить будущего инженера находить моменты инерции, то можно это сделать без введения скучных интегральных сумм Римана? Допустим, это полезно — уметь решать системы линейных алгебраических уравнений, но как-нибудь можно обойтись без доказательства теоремы Кронекера-Капелли? И потом, зачем это уметь решать на бумаге, если с этим и мобильные приложения уже справляются?

Правда в том, что я до сих пор не знаю ответа на вопрос «зачем это нужно». Школьники тоже задают его и, честно говоря, у них куда больше прав спрашивать об этом, чем у студентов, которые выбрали техническую специальность. Семиклассника заставляют раскрывать скобочки и приводить подобные слагаемые в многочленах — почти медитативное занятие, если получается сделать всё правильно. Если же не получается, всплывает вопрос «зачем».

Отвечаю обычно, что да, это скучно и не слишком интересно, но это базовый навык, без доведения которого до автоматизма мы с вами не сможем двигаться дальше (молчаливо подразумевается, что уж дальше-то будет намного интереснее). Отлично, вот мы уже раскладываем многочлены на множители, и снова — «зачем?».

Ну как же, так мы можем найти корни многочлена… как зачем? Ну так ведь алгеброй занимаемся, как же не решать уравнения? В восьмом классе дробно-рациональные уравнения, в девятом всякие хитроумные приёмчики и замены переменных, а потом ребёнок дорастает до уравнений тригонометрических, показательных и логарифмических и перестаёт задавать вопрос «зачем». Как зачем? ЕГЭ собираетесь сдавать? Вот, то-то же.

У учащегося складывается устойчивое ощущение, что вся эта непрерывная цепь знаний и навыков замкнута сама на себя и никаких применений в реальной жизни не имеет

Видимо, так оно и есть. Я отлично понимаю, что любой мой четвёрочник, поступив, допустим, на юриста, с облегчением выбросит из своей головы все свойства логарифмов — и правильно сделает! Если он, став вдруг приличным цивилистом, захочет меня навестить, даже мне будет немного странно, что я пять лет непонятно зачем мучил его своей алгеброй. Пригодилось ему умение находить производную функции? Ну и зачем тогда?

Разговаривая сам с собой, я оправдываю свою работу тем, что точно так же будущему специалисту по гражданскому праву не пригодились ботаническое описание семейства крестоцветных, формула Эйнштейна для фотоэффекта или схема производства аммиачной селитры. Оправдываюсь тем, что ведь есть и те, кто вопроса «зачем» не задавал, не задавал просто потому, что было интересно, вот прямо с самого начала интересно!

Раскрывать скобочки в седьмом классе скучно? Конечно, весёлого мало, но ведь получается же, с ответом в конце задачника сходится. Сначала просто детская радость от того, что получается. Потом эта радость становится мотивацией для дальнейшего обучения, а еще после, возможно, превратится в радость от самостоятельного математического открытия, пусть даже какого-нибудь факта, давным-давно всем известного.

Еще я оправдываюсь тем, что если бы в школе всего этого не рассказали бы, то был бы невозможен выбор профессии, ведь кто-то же становится биологом, физиком или химиком? Или математиком.

Наконец, математика учит научному подходу, критическому мышлению, разбивать сложную задачу на более простые этапы. Лучше других дисциплин способна объяснить разницу между «доказать» и «убедить», между доказанным утверждением и чьим-то очередным «авторитетным мнением».

Но всё-таки, неужели для достижения этих похвальных целей нужно целых полгода с маниакальным упорством разбирать все возможные типы тригонометрических уравнений? Вот здесь, как мне кажется, учитель оказывается заложником того, что у нас в школах, по сути, всего два уровня изучения математики — базовый и углублённый. И будущие историки со скучающей миной вынуждены вычислять площади сечений многогранников…

— Господин Кёлер, зачем нам нужна математика?

— Плохой вопрос, давайте сформулируем его лучше так: почему вы должны изучать математику? Давайте?

— Ну… давайте.

— Потому что это очень, очень интересно и красиво. И вы уж меня извините, но мне нужно лет пять, чтобы это вам показать.

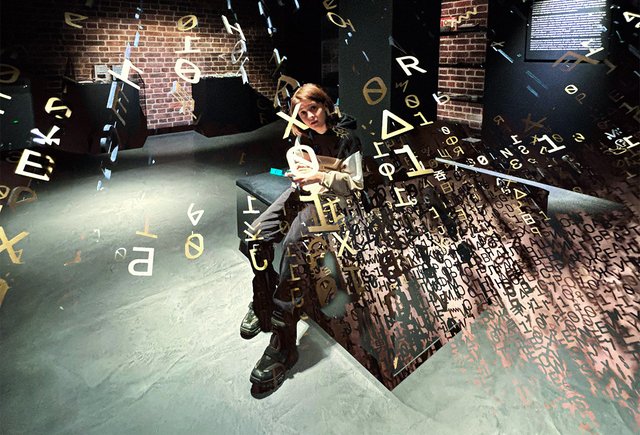

Фото: Shutterstock (Karramba Production)

А мы тут копья ломаем! Что называется, выбрал место и время. Жаль наших детей и внуков, которые будут думать, что всё, что сейчас происходит, это и есть образование. У меня после такого только вопль в душе.

Не думаю, что школьная программа предполагает чтение иных книг.

а чему конкретно учит школьника то или иное произведение в конкретном классе. Восторги же — это дело очень субъективное: кому-то нравится, а кому-то и нет. Мне Шукшин нравился, но не настолько, чтобы его перечитывать. Но важно, конечно, и то, как всё это преподносится ученику: конфетку иногда можно сделать и вроде бы из ничего, бывает даже и самому удивительно, что конфетка получилась.

А насчёт ненависти к чтению — надо чётко разобраться, каковы её причины: перегрузка ученика? (у него ведь и другие предметы есть), сами произведения? — тогда почему они ему неинтересны: не по возрасту, завышенные требования к анализу текста, самому учителю они не интересны или что-то ещё. Я в школе веду математику, поэтому с такой проблемой не сталкивался, посоветовать что-то затруднительно.

— Скажи, Ватанабэ, ты можешь четко объяснить мне разницу между сослагательным наклонением настоящего и прошедшего времени в английском? — ни с того, ни с сего спросила она.

— Думаю, что да.

— Тогда скажи: это как-нибудь может пригодиться в повседневной жизни?

— В повседневной жизни — в общем-то, нет, — ответил я. — Но, думаю, если рассуждать о конкретной пользе, это неплохая тренировка для систематического восприятия разных вещей.

В общем-то, мне казалось, что именно с этой целью, университетское образование устроено таким образом. А математика как раз и является конструктивом для образования каких-либо вещей или поиска закономерностей и связей в уже существующих вещах.

Конечно, поиск взаимосвязей между дисциплинами — сложная штука, требующая склонности к этому психики, но специалисты, способные взглянуть на проблему со стороны ценятся особенно.

Я закончила школу с серебряной медалью, отминусовки были как раз по алгебре и геометрии (хотя, при желании, можно было бы придраться ещё и к химии и физике). Сейчас у меня уже два года как степень кандидата искусствоведения. Мне повезло: я заканчивала школу в 2006 году, последнем, кажется, без ЕГЭ по математике. Я старалась, учила все, что положено выучить по учебнику, но никакого смысла в этом не улавливала. Помню вечером в день выпускного экзамена по алгебре звонит педагог:"Приходи быстро в школу». Оказалось, что я правильно решила все уравнения, правильные формулы подставила, но в принципе не поняла вопроса (кажется, там должен был быть интервал от и до, а я просто поставила значение x). После полугода в театральном ВУЗе я уже не помнила вообще ничего из алгебры, ко орую изучала 5 (!) раз в неделю в общеобразовательной, не профильной школе. Да-да: зачем? Чудовищная система, при которой человек тратит тонны бесценного времени на то, что ему никогда не пригодится. Выбора не предоставляется, а надо бы. Уж после 7 класса можно хотя бы в самых общих чертах понять, к чему у тебя больше склонностей, — к гуманитарным, точным или естественным наукам. Школу в большинстве заканчивают язвенниками со сколиозом — ради того, чтобы поскорее выбросить из головы весь этот нудный балласт.

У Обамы тоже Нобелевская премия мира…

«это всё равно, что плюнуть в себя»

Уже.

Не владеете информацией, так не обобщайте. И не засоряйте сайт, не относящимися к теме разговора репликами. Будьте корректны к тем, кого интересует вопрос, поставленный в заголовке.

В Германии к тому моменту уже два поколения как было всеобщее среднее образование.

Общий уровень культуры народа — стратегический ресурс страны. Не только в военное время. От него зависит и мирное развитие. Поэтому государство с одной стороны берет на себя соответствующие расходы, а с другой делает образование обязательным. Принудительным. И устанавливает тот минимум знаний, который должны освоить ВСЕ. Пригодиться не всем, но знать должны все.

Учитель поставлен государством для того, чтобы дать ученику возможность выполнить свой первый долг перед обществом и государством. И проконтролировать исполнение. Учитель — первый в жизни человека начальник. А вовсе не человек, оказывающий образовательные услуги.

По сравнению с родившимся в дикой природе ты уже получил столько, что отдавать и отдавать. Это называется цивилизация. И чтобы ее двигать дальше нужно стать цивилизованным, культурным человеком. Для этого школы и существуют. Не для того чтобы дать профессию, а для того, чтобы дать общую культуру.

И если в понятие общей культуры включили знание технологии производства серной кислоты, то извольте знать.

А словами о культуре и общем благе, пусть сто раз верными, не убедить школьников. Может, им чхать на всех? Тем более, многое сейчас этому способствует, некоторых даже родители так воспитывают.

Вот мне сейчас реально стало страшно от этих пропорций.

Если школьник убежден, что не учиться — его право, ложность его убеждений должна быть, как минимум, четко озвучена. Не желая становиться умнее, просвещённее и воспитаннее он вступает в прямую конфронтацию с обществом и государством.

(М.В.Ломоносов)

Философия — царица мыслеблудий, а не математики, потому-то она и есть царица теологии. Философия, как и религия –это вопрошания, надежды, фантазии, подпитка себя иллюзиями, но не в коем случае не знания, а значит являются чушь-чушью. Поэтому-то от философии все науки и откололись в своё время, перестав быть её служанками. А математике это и не потребовалось, т. к. она всегда была вне философии.

И вот ещё что интересно. На многие аргументы взрослых дети могут найти контраргументы. Скажешь, например: «Математика применяется там, там и там», а в ответ: «А я на эти специальности поступать всё равно не буду». Ну, пусть. Так вот. Что, если спросить у детей, что именно они считают нужным в жизни и обязательным для изучения? И когда они предложат свои варианты, то начать брюзжать: «Нужно уметь формулировать запрос в Гугле? А кто-то, может, хочет быть садовником, он не будет сидеть в Интернете». И так далее. Зеркальные аргументы. Интересно, что тогда будет?

Элементарный минимум, которым должен владеть каждый закончивший школу

1) Человеческое (логическое и логичное) мышление: и чем выше уровень логического (непротиворечивого) мышления и уровень логичного (доказательного) мышления, т. е. чем выше уровень ума, тем больше отличие человека от зверя. А математика изучается не ради знания тригонометрии, логарифмов и т. п.,

а ради умения логически и логично мыслить, т. е. правильно производить конкретизацию и абстрагирование, анализ и синтез, ограничение и обобщение, различие и отождествление, мысленное разложение целого на части и соединение частей в целое, выделение структуры, классификацию и систематизацию, рассуждение и вывод, доказательство и опровержение, высказывание своей мысли так, чтобы она понималась однозначно, умения выявлять зависимости и отношения, причины и следствия, проверять правильность своей мысли, избегать логических ошибок в своём мышлении и находить ошибки в мышлении других и т. д., и т. п. А это вырабатывает такие качества личности, как внимательность, память, дисциплинированность, ответственность за качество своего труда, рациональный (разумный) подход к любой деятельности.

2) Просвещённость, которая существенно значимее образованности и тем более аттестата о среднем образовании. Не зная чего-то основного (прежде всего того, что даётся в школе) мы лишаем себя возможности практически использовать такое знание себе на пользу, ибо естественнонаучное знание (теория, обобщающая всю человеческую практику) оптимизирует нашу деятельность, экономя трудовые усилия, время, финансы, материальные ресурсы. Не стоит пренебрегать достояниями человечества, наивно полагая, что вы умнее его.

3) Воспитанность, т. е. соблюдение принятых норм поведения, своих в каждом конкретном обществе. Отсутствие воспитанности — это превознесение своего Я над окружающими, не позволяющее этому Я задумываться о низменности своего поведения. Невоспитанных и неинтеллигентных в любом обществе презирают,

хотя могут и не говорить об этом в глаза невоспитанного.

Невоспитанность никому ещё не приносила и не может приносить счастья. Счастлив только тот, кто богат нравственно! (Финансово богатый глубоко несчастен из-за зацикленности на приумножение своего состояния и постоянного страха потерять своё богатство и даже свою жизнь).

Моя (учителя) фраза, которую вы должны запомнить — математика нужна умному, а дурак всегда видит её для себя бесполезной (хотя именно математика нужна дураку для того, чтобы он стал умным, а не для того, чтобы он всю жизнь непременно помнил и применял формулы, теоремы и определения математических понятий).

Знаете ли вы, что согласно статистике, один из самых популярных вопросов в Интернете является вопрос: «Почему я дура (к)?»? Он был бы намного более популярен, если бы все, являющиеся дураками, осознавали свою дурость, и существенно менее популярным, если бы дураки уразумели важность математики для развития своего мышления.

«Человек, не знающий математики, не способен ни к каким другим наукам. Более того, он даже не способен оценить уровень своего невежества, а потому не ищет от него лекарства» (Роджер Бэкон), «Математика — это вид умственной деятельности, а не свод точных знаний» (Герман Вейль),

Хотелось бы, чтобы вы справились с этим домашним заданием в ближайшие 10 лет и на 10 баллов. А для этого надо внимательно прочесть условие задачи и сделать самопроверку полученного результата! О чём я постоянно твердил вам! :)

Говорите это своим ученикам, если Вы ещё небезнадёжны, как учитель!

Вообще-то, весь комплекс предметов рассчитан на развитие мыслительной деятельности.

Но, если подходить к вопросу с утилитарной позиции (таковую как-то озвучивал некто Греф), то да! учим сложению и вычитанию и вперёд!

А степень культурности может определяться только по отношению к некоторому социуму.

Школьное образование унифицировано потому, что школа готовит людей культурных с точки зрения конкретного российского государства.

Школа должна давать то, чем важно владеть каждому, для того, чтобы быть успешным в абсолютно любой выбранной выпускником сфере деятельности. Профессиональное образование — это задача специализированных школ и вузов.

А что кому пригодиться в жизни — этого знать никому не дано. Лично я после школы не думал, что буду преподавать математику, а после института не думал, что стану преподавать гуманитарные дисциплины. И я не испытываю в этом никаких проблем, благодаря универсальному образованию, полученному в школе.

1.При помощи изучения наук в виде опыта, обобщенного в законы.

2.При помощи восприятия искусства, в виде опыта, сконцентрированного в художественные примеры.

3.При помощи воспитания т. е. в виде реального опыта совместной деятельности.

В последнем случае семья, как правило, играет основную роль. С наукой и искусством гораздо реже. Есть семьи, которые могут полностью заменить школу. Некоторые так и делают, переводя детей на домашнее обучение. Но их мало. Гораздо больше таких, которые не в состоянии справиться и с базовыми воспитательными функциями. И это приходится брать на себя школе.

Вот, провалилось школьное преподавание биологии (что советской школы, что российской). При опросе 70% процентов взрослых согласились с утверждением, что ГМО содержат гены, а обычные организмы нет. Т.е. люди совсем не понимают о чем речь. Удивительно ли, что в обществе легко распространяются страшилки про ГМО и заканчивается это принятием законов, ограничивающих не то, не там и не так.

За большинством случаев «озабоченности широких масс» стоят чьи-то корысные интересы и каждый из нас регулярно становится объектом манипуляций. Каждый понятый и усвоенный факт является прививкой от манипуляций. Умение четко мыслить и пользоваться своими знаниями, тем более.

Если мы хотим стремиться к демократии, требования к рядовому избирателю должны быть достаточно высоки.

избавляющих от чего-то до 100 процентов (а 0 процентов — это тоже до 100 процентов). Всё ещё популярны гомеопатические средства. И перечислять можно очень долго.Всё это следствие недоразвитости тех, кто считал, что в школе ему надо знать только то, что легко даётся, а также, увы, и тех учителей, которые работают в школе не по призванию. К умственному труду многие, к сожалению, не приучены. А потом удивляемся откуда берутся те или иные проблемы в обществе.

Каждый, кто претендует на власть, должен относиться к этому ответственно.

Демократия, это всеобщее участие во власти. Значит она требует ответственного отношения каждого. Люди, позволяющие себе поверхностное мышление и невежество, дискредитируют идею демократии.

Нет, мне неприятно общаться с недоумками и хамами. Посему прощайте.

В вашем возрасте это единственный доступный вам вариант.

Ну и еще. Я филолог, работала переводчиком. Первый же мой опыт был с радиоэлектроникой, и знание физики внезапно пригодилось. Могла ли я это предполагать на школьной скамье? вопрос риторический.

Причину, видимо, надо искать в низком качестве обучения в педагогических учебных заведениях и в проводимых курсах повышения квалификации.

На юрфаке 5 курса, преподавая «Основы аудита», дал задачу, которая сводилась к расчёту: 250000*500000

Зашуршали калькуляторы… Проблема — нули не помещаются) Вызываю к доске: «Пиши столбиком».

А он не может… Сомневается в количестве нулей и пишет: «250 тыс.*500 тыс.» Он число написать не может и аргументирует сей факт тем, что на юриста учиться пришёл, а не на математика…