9 октября родился Евгений Львович Шварц. Драматург, сказочник и друг нескольких поколений советских и российских детей. Шварц не просто сочинял сказки — он был настоящим волшебником. И в эпоху, когда зло неизменно побеждало добро, талантливо, строго и на собственном примере напоминал, что всё не просто может быть, но и должно быть совсем иначе.

Обыкновенное чудо

— Ганя, выходи за меня! Я что угодно сделаю ради нас!

— А если я скажу: прыгни в Дон?

Ноябрь, холодно, но ничего не поделаешь — и Евгений Львович Шварц бросился в воду с моста. Прямо в коричневом пальто, шапке и калошах. Ганя — актриса Гаянэ Халаджиева — пожалела, что так поступила, и вышла за Шварца замуж, хоть он и был чудак, да к тому же, как показала жизнь, неисправимый.

Екатерина Ивановна, вторая жена Шварца, ради которой он не прыгал в ледяную воду, любила его больше первой. Любила всеобъемлюще, как в сказке. Потому что он расколдовал ее летом 1929 года. Она была в несчастливом браке, пережила смерть трехлетнего сына и хотела покончить с собой. Шварц был первым, кто после утраты ребенка заставил Екатерину Ивановну улыбнуться.

Дальше были развод и новая фамилия — Шварц. В Евгении Львовиче она видела с тех пор главное свое счастье. Лишившись его в январе 1958 года, когда Шварц умер, она за шесть лет привела его архивы и рукописи в порядок — и все-таки покончила жизнь самоубийством.

Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны, — смерть иной раз отступает от них. Отступает, ха-ха-ха! А вдруг и ты не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака. Ха-ха-ха! (Плачет.) А я, дурак, обращусь в дуб. Честное слово. С меня это станется. Вот никто и не умрет из нас, и всё кончится благополучно.

«Обыкновенное чудо», Е. Шварц

Этой женщине Шварц за три года до смерти и посвятил самую известную свою пьесу — «Обыкновенное чудо». В бессмертном волшебнике, который превратил медведя в принца, читается сам Шварц. В смертной и беззаветно любящей жене его — Екатерина Ивановна.

Шварц и правда был волшебником. Даже несмотря на то, что времена были совсем не волшебные, проходившие под лозунгами реализма, рационализма, материализма. И ставили людей на фатальное перепутье. Шварца тоже. В Гражданскую войну ему пришлось решить, за что сражаться — за новый мир или за старый. Его решение, кстати, до сих пор тайна. Сам Шварц писал, что воевал за красных. Но по мнению некоторых ученых, он тогда вступил в Добровольческую армию.

По ту ли, по другую ли сторону баррикад — время травмировало Шварца. Его тяжело контузило. От тремора рук, последствия контузии, писатель страдал всю жизнь. Страдали и наборщики, которым нужно было переводить его рукописи в печатный текст. Почерк писателя был красивым, запоминающимся, но совершенно непонятным. Но то, что его разобрали, а выведенные им слова рано или поздно поняли, полюбили, разобрали на цитаты, — разве не чудо?

Заработанный в пылу Гражданской войны тремор не позволил писателю взяться в сороковые за оружие. На медкомиссии Шварц прятал за спину трясущиеся руки — причину выдачи белого билета — и отчитывал не допустивших его на фронт врачей. Хоть решение комиссии стало для писателя трагедией, нам оно подарило безгрешного Шварца. Настоящего от начала до конца доброго волшебника, который в войну испробовал себя лишь в борьбе с огнем, когда дежурил ночами на крышах блокадного Ленинграда и тушил упавшие на них зажигательные бомбы.

Шварц, как и подобает волшебнику, очень любил детей и животных. И уподоблялся лучшим сторонам тех и других. С ребятами он ставил в Комарово и Всеволожском, поселках, где в разное время жил, пьесы, устраивал праздники и играл в снежки. Как ребенок он бегал с ними по сугробам в извечном коричневом тулупе.

Он ходил, окруженный оравой ребят, и его фантазия определяла их в короли и пажи, назначала Иванушками-дурачками и премудрыми Василисами.

— А какое блюдо, — спрашивал он, — самое придворное при дворе? И дети уверенно отвечали: «Анчоусы под соусом».

Шла игра, увлекательная, театрализованная — игра-импровизация. И ребята, и режиссер жили в мире сказки.

Из воспоминаний Александра Дымшица

Свою собаку Томку Шварц от большой любви раскормил до невероятных габаритов. Она была толстая и счастливая. И слушала, на пару с Катериной Ивановной, как Шварц имитирует пение птиц и говорит по-собачьи. Шварц, увлеченный теориями Павлова и зоологией, верил, что собачий язык ни капли не примитивен, и различал, когда собаки лают существительными, а когда — глаголами. И даже мог продемонстрировать, как лаять разными частями речи.

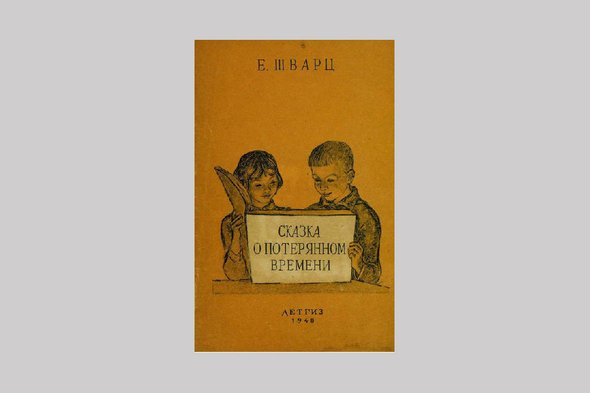

Сказка о потерянном времени

В Дом искусств на Невском проспекте, где концентрировался и бурлил весь литературный Петроград, Шварц попал в 1922 году. Это была путевка в литературный мир, лучший в стране писательский трамплин. Но писать и сочинять (и уж тем более читать свои тексты вслух) он не спешил. Многих его знакомых это удивляло. Особенно негодовал писатель Михаил Слонимский. Почему все, вне зависимости от того, есть у них талант или нет, пишут, а Шварц, талант которого безусловен, не пишет? А, Жень?

Шварц всегда на это отвечал, пишет Слонимский, «коротко и нежно»: «Мишечка, я не умею». Конечно же, он умел. Но никогда не чувствовал за собой права назваться писателем. По его логике, сказать: «Я писатель» — всё равно что заявить: «Я красавец». Словом, Шварц считал такое признание пошлостью. Ему свойственно было не упиваться знанием, признанием, статусом, а неизменно акцентировать внимание на том, чего он в мире не знает, не понимает. Он патологически боялся глупости, апломба, свойственного многим писателям его поры. Он боялся упустить время, за которое мог стать лучше. И в этом свете Петя Зубов из «Сказки о потерянном времени» — не собирательный образ советского троечника, а скорее выражение всеобъемлющего стыда Шварца за незнание чего бы то ни было.

Никто не мог понять, почему Шварц так много читает. Причем без разбора, запоем. Театральный критик Лев Левин вспоминал, как на его глазах Шварц становился то историком Древней Руси, то энтомологом (специалистом по бабочкам), то экспертом по муравьям.

— А знаешь ли ты, — как-то спросил он меня со всей строгостью, — что муравьи до сих пор не могут избавиться от матриархата?

Трудно сказать, что именно имел он в виду под этим «до сих пор» <…> Он надменно смотрит на своего униженного собеседника, не способного предложить муравьям сколько-нибудь реальный выход из положения.

Из воспоминаний Льва Левина

Никто не мог понять, почему Шварц всегда углубляется в суть вещей, просит уточнить умные формулировки, которыми все бросаются по поводу и без, не понимая их смысла. Геннадий Гор, например, страдал от укоризненных, но добрых просьб Шварца объяснить ему в трех словах теорию вероятности. Трудно было признаться, что ума на это пока не хватает.

Загадкой оставалось и то, как при своем энциклопедизме Шварц мог систематически отдавать предпочтение второсортным и третьесортным писателям, выбирая, что почитать на ночь. Он читал Потапенко, Боборыкина, Авсеенко, Муйжеля, Салова, Чирикова — писателей, чьи фамилии не только нам ничего не говорят, но и для современников Шварца ничего не значили. Шварц объяснял свои предпочтения тем, что в плохой литературе лучше виден нерв эпохи, реалии минувших дней читаются лучше, поскольку не затмеваются философскими прозрениями и эстетическими искажениями, которыми грешат — имея, конечно, на то полное право — великие.

В 50-х Шварц стал испытывать проблемы со здоровьем. Тогда он стал впервые четко ощущать свое безнадежное положение. Он так многого не знает — и скоро умрет. Да к тому же нет в мире домика где-то в лесу, где висят часы, которые можно провернуть на 77 оборотов вспять и вернуть себе молодость — и время на учение, и юношескую пытливость ума. Умирать Шварц не хотел. Настолько, что даже бросил курить.

Для этого он разработал собственную методику. Выходил на прогулку с двумя пачками «Беломора». Каждый раз, когда хотел курить, закуривал — с удовольствием и не торопясь. Но потом напоминал себе, что это вредно. И тут же ломал сигарету с чувством, будто не он ей затянулся, а она им затянулась. Мстил.

Так, испортив бесчисленное множество сигарет, Шварц и бросил курить. Хотя курил всю жизнь. И все герои его, даже женщины, неизменно в пьесах курили. Но знание было важнее, Катерина Ивановна была важнее. Шварц выбирал жизнь.

Дракон

В августе 1939 года СССР и Германия заключили пакт Молотова — Риббентропа. В его надежность поверили немногие, в том числе и Шварц. Попытки правительства примириться с очевидным политическим чудовищем побудили его начать «Дракона» — новую пьесу. Закончена пьеса была в 1943-м, в Душанбе, куда Шварц по просьбам друзей уехал в эвакуацию из Ленинграда. И его подозрения оправдались временем.

Сюжет у пьесы простой. Есть европейский город, 400 лет им правит трехголовый дракон, алчный и напыщенный. Раз в год, в обмен на жизнь и покой, жители отправляют ему невесту. Тут из дальних стран прибывает Ланселот и хочет спасти Эльзу, которой нужно будет обручиться с драконом в этом году. Ланселот бросает вызов чудовищу, побеждает его в поединке, но чуть не гибнет сам. Израненный, он покидает город на осле. В отсутствие Ланселота его подвиг присваивает себе умалишенный бургомистр. Который потом, конечно, поплатился за обман.

В основе сказки — восточная притча о драконе, которого невозможно убить. Стоит чудовищу погибнуть, его победитель сам становится драконом. В такую неубиваемую шкуру Шварц и поместил нацизм, антигероя пьесы.

В «Драконе» смешались тонкая психология, гротеск, аллюзии на Гофмана, новые прочтения героев европейского эпоса — в рамках восточной проблемы «не стать драконом». Несмотря на то что Шварц с трудом мирился с реалиями войны, собственными глазами видел блокаду и откровенно ненавидел нацизм, — даже на эту тему не мог он не пошутить, не мог отказать себе в стебе над нацистскими лозунгами и пропагандой. Когда Ланселот отрубает дракону две из трех голов, горожанам, к ногам которых эти головы и упали, сообщают в коммюнике: «Един бог, едино солнце, едина луна, едина голова на плечах у нашего повелителя».

© В. Шияновский / РИА Новости

Словом, гениально. Только вот уже в 1944 году пьесу запретили к показу. Режиссер Николай Акимов писал, что причиной послужил донос одного «сверхбдительного начальника», который «увидел в пьесе то, чего в ней вовсе не было». В 40-х такое — обычное дело, к которому, впрочем, Шварц то ли не мог, то ли отказывался привыкнуть и подобрать общее рациональное объяснение. Хотя поначалу Шварц иронизировал над глубиной номенклатурного анализа.

«Ах, зачем я не лужайка!» Только теперь я понял, что вы этим хотите сказать. Вы намекаете на то, что у фермеров мало земли. А? Что? Да я вас… Да я вам… Завтра же газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь!

«Тень», Е. Шварц

В 1946 году вышло идеологическое постановление об Ахматовой и Зощенко. Давнего знакомого Шварца обвинили в насмехательстве над советским обществом в детском рассказе «Приключения обезьяны».

В день публикации постановления, 14 августа, Зощенко читал новую пьесу перед руководством Ленинградского театра комедии, в том числе перед Шварцем, который с утра всё уже прочитал в прессе. По тону товарища Шварц понял, что Зощенко еще не видел разгромной публикации, сулящей ему запреты и травлю. И в том числе делающей бессмысленной предстоящую читку. Но спокойно высидел, не подавая виду, все два часа, пока ничего не подозревающий Зощенко читал свою новинку, — чтобы не расстраивать сатирика. Когда Зощенко ушел, вспоминает коллега Шварца Сергей Цимбал, бледный писатель рухнул в кресло и сказал медленно, серьезно: «Я сегодня был в аду».

К меланхоличному и порой мрачному Зощенко неунывающий, большой и добрый Шварц испытывал неподдельную привязанность. Когда Зощенко снова травили — уже в июне 1954 года, на заседании в Ленинградском отделении Союза писателей, — Шварц аплодировал товарищу, когда тот закончил речь в свою защиту. Те аплодисменты звучали жутко. Потому что хлопали только Шварц и писатель Израиль Меттер. Остальные — сотни писателей и работников Ленинградского отделения — молчали, потели и боялись (или активно соглашались с критикой Зощенко).

Тень

В 1940-м Шварц пишет «Тень» — пьесу по сюжету Ганса Христиана Андерсена. В центре действия — историк Христиан-Теодор, который отправил тень в покои принцессы, в которую влюбился. Тень обрела человеческий облик, стала худшим выражением его страхов и слабостей, присвоила судьбу бывшего хозяина и стала во главе карликового государства, почти все жители которого когда-то были людоедами, а теперь работают оценщиками в ломбарде.

Пьеса получилась невероятной и выдержала множество постановок не только в Советском Союзе, но и в Германии. Причем не только в социалистической ГДР, но и в ФРГ, где советскую драматургию переводили и ставили неохотно. Шварца хвалили за свежее прочтение Андерсена и возрождение сказочной эстетики Гофмана.

Тень — еще один страх Шварца. Хоть и волшебник, он много боялся, сомневался, терпел и не принимал свои слабости, лень, апатию, уныние. В общем, всё, что обнажало его смертность, приземленность. Должно быть, этот страх, в котором он так редко признавался окружающим, и предопределил выбор в пользу андерсеновского сюжета.

Шварц боялся стать писателем. То есть человеком, который писал механически, для заработка. Театровед Сергей Цимбал как-то видел, как Шварц пишет пьесы — «едва заподозрив или обнаружив искусственность в речах своего героя, безжалостно зачеркивал целые страницы текста». Шварц будто боялся, что вышедшая из-под его пера фальшь оставит «метастазы — тайно зараженные ею соседние реплики». Тень посредственности нависала над ним — и он, едва ощутив ее присутствие, в клочья рвал ее нещадной самокритикой.

Нередко, чувствуя тень, ее объятия, Шварц становился угрюмым и желчным, морщился от неприязни к себе и другим. Ему трудно было шутить, острить, творить чудеса. Особенно часто накатывала на писателя паранойя посредственности в поздние годы. Молодым Шварц писал, как сам признавался, много, быстро, с любовью и рвением. На то, чтобы написать пьесу, Шварцу волне достаточно было месяца — невиданная продуктивность.

С годами теряя ее, Шварц паниковал. В своих дневниках он написал как-то: «Может быть, придет день и исчезнет отвращение к письменному столу? И вернется тот поток, который так радовал меня в ранней молодости, когда я писал свои безобразные, похожие на ископаемых чудищ стихи? Конечно, он вернется! И я вижу, переживаю с массой подробностей себя в новом качестве. Я неутомимый работник! Я живу без вечного ужаса перед своей уродливостью! Я больше не глухонемой! Я слышу и говорю!..»

«Тень» Шварца начинается в тесной комнате, где Христиан-Теодор думает о великом — истории, любви и тайнах сказочной страны, в которой оказался. Именно там он освобождает свою тень, дает ей руки, ноги, право думать и перемещаться. Словом, высвобождает древнее и иррациональное — зло, иначе говоря, — и верит, что ничего страшного от этого не произойдет.

В такой же тесной комнате, думая о великом, но уже прикованный к кровати, Шварц встречал в 1958 году смерть. Разбитый несколькими инфарктами, под шум подаренного на юбилей телевизора, он старался напоследок объять мир в мечтах и выводах. Даже выписал себе 30-томное собрание сочинений Чарльза Диккенса. Читал книгу за книгой и делал ставки, на какой же из 30 книг смерть возьмет его окончательно.

Ее ожидание было мучительным. Но даже оно не заставило писателя показать окружающим уныние, страх, обиду, малодушие. Шварц не дал воли своей тени. И 15 января 1958 года унес ее с собой в могилу, так никому и не показав.

Источники:

- Михаил Кунин, «Евгений Шварц», ЖЗЛ, 2025

- «Мы знали Евгения Шварца», сборник, 1966

Обложка: © Wikimedia commons / Public domain; Yevheniia Lytvynovych / Shutterstock / Fotodom

ИСТОРИИ

«Писалось хорошо. Дистрофия на работе мозга не сказывалась»: история жизни академика Дмитрия Лихачева

ИСТОРИИ

«Ему мешал оглушительный хохот аудитории». Как Михаил Зощенко смешил других, хотя разучился смеяться сам

ШКОЛЬНИКИ

Когда не нужен репетитор: 5 неочевидных причин, почему ваш ребенок стал учиться хуже