Вячеслав Посох — учитель английского, который не смог подружиться с российской системой образования. Вячеслав окончил магистратуру в Австралии, потом жил и работал в Перми, а сейчас — преподает в Гонконге. Мы попросили его рассказать, почему он ушел из пермской школы и зачем педагогам нужно обязательно общаться с коллегами из других стран.

Австралия: ты учишься, ты зарабатываешь

Желания преподавать у меня вообще-то никогда не было. Моя мама — учитель, поэтому я понимал, что эта профессия — не про деньги. В вузе я учился на переводчика, но в Китае, куда поехал после учебы, мне предложили поработать учителем английского. И мне понравилось.

Когда вернулся в Россию, стал искать работу в языковых центрах и школах. Проработал педагогом 1,5 года и решил получить еще один диплом. Я сдал IELTS, попал в программу Сколково, которая помогает студентам получать образование в лучших вузах мира, и поступил в магистратуру в Австралии.

Разница по сравнению с вузом в Перми, конечно, была. Главным отличием стал мой настрой: в магистратуру я поступил осознанно. Мне кажется, в 17–18 лет сделать правильный выбор специальности очень тяжело. Тем более парням, которые бегут в вузы не за знаниями, а от армии.

На специалитете я изучал все подряд: философию, психологию, теорию вероятности, линейную алгебру (хотя учился, напоминаю, на переводчика!). В магистратуре я выбрал направление «Проблемы образования в Азии» — и изучал предметы, которые относятся только к нему. За семестр ты проходишь всего два предмета, которые выбираешь сам.

Учебная нагрузка распределена тоже совсем иначе: в вузе мы проводили только 6 часов в неделю, но учебе посвящали 40 часов — работали через онлайн-программу Moodle: общались там с преподавателями, изучали теорию, а в классах уже применяли полученные знания на практике. На очных занятиях мы работали в группах и постоянно разбирали практические ситуации.

В Австралии есть закон, который запрещает студентам работать больше 20 часов в неделю. Я работал 2 дня из семи, остальное время занимался. Это мотивирует: ты и зарабатываешь, и при этом не бросаешь учебу. У меня было много однокурсников в России, которые начинали работать и уходили из вуза, потому что им казалось, что учеба больше не нужна, раз теперь есть работа. А это, как я понял со временем, неправильная мотивация — в вуз надо идти за знаниями, а не чтобы потом заработать.

После окончания вуза я должен был в течение 30 дней вернуться в Россию и в течение 60 — устроиться на работу, чтобы передавать полученные за счет государства знания. Я вернулся в Пермь.

Россия: совсем другая динамика

В Перми я мог пойти работать только в три вуза, которые формально сотрудничали с программой, в рамках которой я получил образование. Но возникла проблема: в этих вузах понятия не имели, кто я такой и что за программа такая. Соответственно, и работы для меня ни у кого не было.

Ситуация: государство заплатило за мое образование 5 млн рублей, я обязан перед ним «отчитаться» — устроиться на работу и поделиться своими знаниями. Но какая это будет работа, всем наплевать. В итоге меня взяли работать в колл-центр. За 18 тысяч в месяц я должен был отвечать на вопросы иностранных студентов.

Устроившись в вуз, я решил, что могу взять и вторую работу. Пришел в свою школу, пообщался с учителями. Меня приняли! Сначала я работал 40 часов в школе и 20 — в вузе. Потом директор нашей гимназии добилась, чтобы работу мне засчитывали в «отработку» по гранту, — так я стал учителем английского в российской школе.

Первые 4–5 месяцев были очень непростыми. Я же не учился преподавать: я знал, как должно выглядеть образование, изучал структуру и разные подходы. Надо было понять, как передавать мои знания. В общем, школа наняла преподавателя из университета — она приходила и учила меня вести уроки. Мы вместе готовились к занятиям, обсуждали, что получилось, а что не очень. Я ходил на уроки к коллегам, а они приходили ко мне — давали советы, как организовать класс и мотивировать детей.

В школе совсем другая динамика — это не языковой центр. Количество ответственности здесь не соответствует размеру зарплаты. Учитель несет ответственность за физическое и эмоциональное здоровье детей, а дети могут быть абсолютно разными. При этом учитель — последний в иерархии. Есть администрация, которая что-то хочет от учителя, есть департамент образования, есть родители и ученик. И в самом конце списка — учитель, который всем все должен, но сам ни у кого ничего не может попросить.

У учителя теперь нет власти, которая когда-то была в СССР и даже в 1990-е и нулевые

Попробуй заставить ребенка надеть школьную форму! Не получится. Ученик пришел с несделанной домашкой? Кроме оценки, у учителя нет никакого рычага давления. Система перемалывает учителей. У нас жуткая нагрузка — по 65 рабочих часов в неделю. По международному стандарту должно быть не больше 20 контактных часов, то есть не больше 20 уроков в неделю. Но сколько заплатят учителю, если он будет столько работать? 10 тысяч. И даже если ты готов работать просто на ставку, тебе не дадут — учителей не хватает, они работают в две смены. У меня были дни, когда я вел по 12 уроков с перерывами по 10 минут.

А ведь уроками дело не ограничивается — надо проверить работы, подготовить следующие занятия, ответить всем родителям, заполнить отчеты, сходить на педсовет, сопроводить куда-нибудь детей и провести собрание. Это бесконечный аврал. Нет ни одного дня, когда ты можешь отключить телефон и просто побыть с семьей. Если ты учитель — ты обязан всегда быть на связи.

Образование в самом деле стало сферой услуг, отношение к педагогам изменилось: родители считают, что имеют право жаловаться, мол, их запросы не выполняются. Но в образовании так не работает: ответственность несут все, дети с родителями — в первую очередь. Я провел урок — значит, свою работу выполнил. А у нас как? Школа стала местом, куда родители скидывают ребенка, чтобы не быть родителями. Но когда ребенок добивается успеха — выигрывает олимпиады, хорошо сдает ЕГЭ, побеждает на соревнованиях — родители молодцы. Если у ребенка проблемы — виновата школа и учитель.

Конечно, большинство родителей адекватны. Но достаточно одного родителя, чтобы у педагога начались проблемы. Меня как-то вызывали к директору «на ковер», потому что я пил энергетик. У меня был выходной, я делал это в своем кабинете. Но все равно пришлось оправдываться и обещать, что я «больше так не буду». В другой раз ребенок пришел домой и сказал, что я рассказывал детям про кальян. Хотя я отвечал на вопрос, почему курение — это вредно. Такие ситуации приводят к тому, что учитель слово боится сказать. И это ужасно — детям нужны живые педагоги, которые будут говорить с ними на понятном языке, смогут их выслушать.

Однако поводом уволиться для меня стали даже не условия, не конфликты с родителями и нагрузка. Самым страшным оказались мои же коллеги.

Второй месяц моей работы в школе — меня отправляют на конкурс «Мужчина в образовании». Не потому, что я самый крутой учитель, — просто мужчин в школе мало. И так получилось, что конкурс я в итоге выиграл. После моей победы одна из коллег написала в общий чат: «Надеюсь, теперь вы будете вести уроки также хорошо, как участвуете в конкурсах». Было так неприятно и мерзко.

Смотришь на таких учителей и думаешь: «Это судьба? Я тоже таким буду, если проработаю в школе 10 лет?»

Самые опасные — не учителя в возрасте, у меня с ними не было проблем. Тяжелее всего с коллегами 35–50 лет. Они застряли в нежелании что-то менять. Это они будут жаловаться, строить козни, сплетничать. Таких учителей мало, но они портят жизнь всем — это опухоль, которая живет и паразитирует на успехе других.

Дети — единственная причина, по которой учителя остаются в школах. Именно по детям начинаешь скучать в первую очередь, когда уходишь. Но помимо детей есть система. И это большое страшное неповоротливое чудовище. Я, признаюсь, принял решение от него сбежать.

Гонконг: уроки до 12 и личный ассистент

Сейчас я работаю в Китае. Гонконг — первый в списке рейтинга PISA (Международная программа оценки образовательных достижений учащихся). Мне всегда хотелось посмотреть, как это образование устроено. Здесь много международных и частных школ, государство поддерживает образование. Средняя зарплата по региону — 15–17 тысяч гонконгских долларов (примерно 110-125 тысяч рублей), а у педагога стартовая — 22–23 тысячи. Как только я смогу подтвердить все свои квалификации, буду зарабатывать 30 тысяч — в два раза больше, чем в среднем в Гонконге.

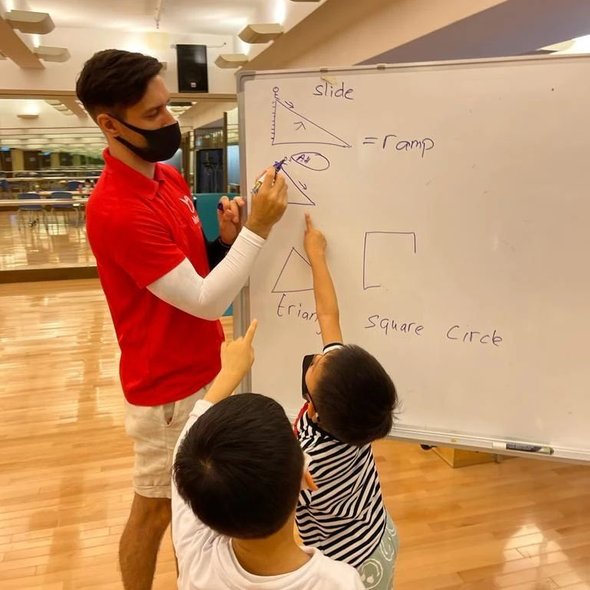

Рабочий день у меня сейчас длится с 8 утра до 4 вечера, уроки я веду строго до 12, остальное время — работа в офисе. Да, учителя уходят после уроков даже не в учительскую, а в самый настоящий офис — он находится на отдельном этаже в школе, здесь мы проверяем работы и готовимся к урокам. Еще у меня есть ассистент — он помогает со всем, что не связано с уроками и подготовкой к ним.

Мне хотелось бы провести в образовании еще лет 10–15, посмотреть на разные системы. Мне кажется, многих проблем можно было бы избежать, если бы учителя (не только в России — в мире) могли посмотреть на образование в других странах, обменяться опытом с коллегами — этого очень не хватает. Не хватает мирового комьюнити. Моя самая большая мечта — к 45 годам вернуться в Россию и открыть что-то свое. В России прекрасные педагоги, я ими восхищаюсь. Но им не доверяют — государство не может опустить кнут и сказать: «Мы вам верим. Учите!»

И, да, в каникулы учителя должны отдыхать, обмениваться опытом, общаться с коллегами. Я уверен, только при таком раскладе у образования есть будущее.

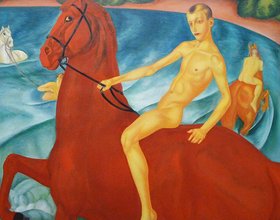

Фото: личный архив Вячеслава Посоха

Начинающий специалист ниже 30 нигде не получает. Только если совсем ничего не делает. Вот как юноша, которые сначала в интервью говорил что все хорошо, а потом просек что работать надо)) (в перерывах между каникулами, и огромным исключителтно ЛЕТНИМ отпуском, ну и понятно на больняк всегда уйти можно, это вам не бизнес вести)…

Так что хорош кукарекать тут, навальнята. Или работайте и любите детей, или езжайте подальше учить школьников презерватив на банан натягивать.

Я подготовил победителей региональных олимпиад, призера всероса, муниципалов. Да, бывает устаешь. Но я скажу так… в школе тебя уважают и ценят. Как и везде. Если ты специалист. По имени и отчеству. Только так. Что скажешь то и будут делать ученики. Родители за тебя горой, если ты специалист…

P. S. Да и еще… ну-ка расскажите мне про «тяжелую» работу педагогов на дистанте, в особенности на ковиде?)))) Чаек все пили, да в зумах неспеша текст начитывали! Перетрудились, ага? Выплаты то путинские за труд тяжкий быстро забыли?)) А как стали кидать задания на дистант платформы, чтоб самим не проверять?))) Вот уж перегрузились, поди, работенкой, особенно загружаю уже готовую презентацию перед уроком?

Захотелось поучиться за рубежом, поехал в Австралию.

Захотелось поработать в том месте, где будут ценить его знания и опыт, поехал в Гонконг.

Просто в статье он пытается как-то оправдаться, а вот этого делать не надо.

Я вот когда уходил из колледжа, сразу сказал, что зарплата маленькая, в другом месте больше предложили. И с других мест уходил, и там я тоже не скрывал, что в целом оценка моего труда кажется мне заниженной, поэтому ищу другое место работы.

А вот те, кто просто плачут, что зарплата маленькая, что начальство не ценит, но продолжает работать, вот к таким людям уже возникают вопросы.

Первые со времён выгорают и озлобляются, а вторые в принципе особо ничему научить не могут.

А то, что учителя соглашаются работать на 2-3 ставки, вообще сродни штрейкбрехерству.

В науке, как и в жизни возникают проблемы, которые нужно решать, иначе эти проблемы задавят науку или чью-то жизнь. Перед наукой когда-то встала проблема: пространство активно или пассивно? У Аристотеля оно было активно, тормозило движение. У атомистов, а затем и у Ньютона оно было пассивно, не тормозило движения. А что сейчас? В журнале «Химия и жизнь» № 1-1983 г. была статья «Эфир, вакуум, пустота…», в которой доктор ф. м.наук М. Е. Герценштейн утверждал, что эфир, вакуум, пустота — это разные названия одного и того же. Затем Роман Подольный написал книгу «Нечто по имени Ничто» с предисловием того же Герценштейна.

Нечто — это то, что тормозит, а Ничто — это то, что не тормозит. Это означает, что современная физика не решила проблему, а потеряла ее. Совмещение двух несовместимых проблем — это и есть двойственность, хоть пространства, хоть материи. Дошло до того, что я как-то встретил утверждение, что между быть и не быть нет различия. И кот Шредингера тоже ни жив, ни мертв. Но это всё не решенные проблемы, которые ведут нас в первобытное состояние.

Не созрел профессионально, выбрал не ту профессию, вот и все, что о нем можно сказать. И по своему призванию он уж никак не педагог. По сему его представления об этом не интересны.

А в школе действительно есть проблемы, но пусть о них пишут педагоги.

Изучение опыта других стран — плохо? Нужно консервироваться в своей стране, системе, а другим людям нельзя критиковать систему, в которой, о боже, они успели поработать и сравнить с чем-то более эффективным?

И прослойка скорее всего Вы.

Что значит учитель низший в иерархии? Учитель создает школу. И учителей берегут как зеницу ока. Любое место работы возьмите: есть руководитель, есть подчиненные. Если на тинейджера кто-то стал жаловаться, значит он сам постарался. Просто так, да еще к мужчине претензии не возникают.

Сколько победителей рейтинговых олимпиад и профильных стобальников подготовил юноша, кстати, вопроса не было? Неплохо было бы задать.

Странно что его департамент или министерство к себе его не пригрели…

Будучи классным руководителем, в хамской манере регулярно требовал выставлять его учащимся те оценки, которые он скажет. Аргументы коллеги не слушал. Угрожал, что если будет не по его, то распространит об коллеге такое, что она за свои 15 лет педстажа в свой адрес ни от кого не слышала. За эти угрозы и шантаж пришлось ему извиняться перед коллегой в кабинете директора. Но он не унимался. Открывал во время урока дверь в класс и пытался оскорблять учителя при учащихся.