Многие родители считают, что денежное поощрение лучше всего мотивирует ребенка учиться. Семейный психолог Катерина Демина специально для «Мела» детально разбирает этот вопрос и объясняет, почему оплата хороших оценок — не лучшая практика, и чем она может вредить школьнику.

Я провела небольшой социологический опрос в интернете, задавая один и тот же вопрос на нескольких «родительских» и «семейных» сайтах: о чем вы хотели бы прочесть в книге на тему «Дети и деньги»? На первом месте по результатам голосования в сети оказалась проблема: платить или не платить детям за домашнюю работу, как за школьные задания, так и за работу по хозяйству. По частоте возникновения на форумах и конференциях эта тема также лидирует. Хотя, казалось бы, в чем проблема? Хочешь платить — плати, не хочешь — ищи другие способы воздействия.

Существует несколько вариантов решения этого вопроса.

Метод «пряника»

Все очень просто: за пятерки-четверки платим заранее оговоренную сумму, за двойки — вычитаем. Тройки считаются нейтральной оценкой и не оплачиваются совсем. Некоторые продвинутые родители используют еще и «повышающий и понижающий коэффициент»: допустим, русский язык-литература-история дочке даются легко — за них платим только половину суммы. А труд-изо-физкультуру вообще за работу не считаем. Пятерку за контрольную по математике оплатим вдвое, за четвертные оценки — или дорогие подарки, или большой нагоняй с огромным штрафом (хорошо, если не с тюремным заключением).

Сын пришел из школы и рассказывает: «Мам, представляешь, Алиске мама предложила айфон купить, если четверть без троек закончит. А она так скривилась, и говорит: „Это что, мне целый месяц домашку делать что ли? Мне папа его и так на Новый год подарит“».

Метод «кнута»

Понятно, зеркальный вариант: за пятерки-четверки не платим ничего («учиться — это твоя святая обязанность»), за двойки-тройки лишаем карманных денег.

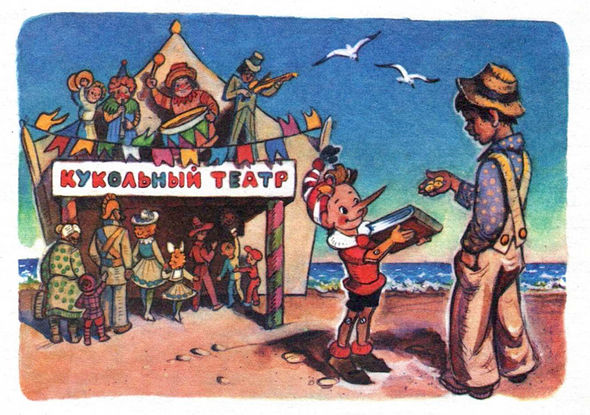

И тот и другой метод, как мне кажется, ничего, кроме вреда, не принесут. Будем исходить из допущения, что дети любознательны от природы, и учиться им должно быть интересно по умолчанию. Но вот приходит такой любопытный Буратино в первый класс, а там — в основном скука смертная. Сиди прямо, в окно не смотри, не разговаривай. Ни тебе рассказов об интересных вещах, ни сочинений на вольную тему. Самое классное, по идее, должно происходить на уроках труда и рисования — ан нет, опять все делаем по заданию, по шаблону, и вероятность получить «два» за рисунок.

И вот он сидит, мечтает, ждет, пока кончится эта мука, пропускает мимо ушей все, что монотонно говорит учительница. А может, и боится ее смертельно, потому что она кричит и бабахает об стол журналом или указкой. Или родители вчера вечером ругались на кухне. До учебы ли тут?

А родителям нужен результат. Они не хотят краснеть за сына на родительском собрании, не хотят в десятом часу вечера разбираться с уроками, им тяжело выносить собственный гнев и слезы ребенка. Вот тут и появляется это волшебное средство — деньги.

«Давай договоримся, — говорит папа. — Ты уже взрослый, и знаешь, что за работу людям платят деньги. Учеба — это твоя работа, мы будем тебе за нее платить». Далее следуют какие-то переговоры о начальной ставке и штрафных санкциях. Дело сделано!

Поначалу оно и правда работает. Ребенок начинает с энтузиазмом делать домашние задания, это не проходит незамеченным в классе, учительница хвалит. До первой двойки. Когда заработанные тяжелым трудом деньги — отбираются. Ребенок, конечно, в состоянии отследить связь между двумя этими событиями, но не может ничего исправить. Снова в системе появляется страх, как универсальный рычаг управления. А где страх — там паралич воли, блокируется любое творчество, учеба снова превращается в муку и «отбывание номера».

Более щадящий вариант этого метода — когда деньги только даются, без штрафных санкций. В общем, наверное, ничего плохого в этом нет: ребенок приложил некие усилия и получил заслуженную награду. Некоторая опасность таится в том, что ребенок привыкает получать деньги в общем-то за то, что является его обязанностью.

На самом деле без всяких скидок: учиться — обязанность ребенка, а обязанность родителей — обеспечить учебный процесс. Так что я бы, скорее всего, потратила эти средства на репетитора, на консультации психолога, на перевод ребенка в другую школу, чтобы учеба, наконец, стала для него тем, чем и должна быть: способом познания мира, увлекательным путешествием, игрой.

Раздумывая, куда отдать учиться своего сына, я отчетливо понимала, что его нельзя заставить молчать 40 минут, — его просто разорвет. И исходила из этих условий задачи. Он очень живой, подвижный мальчик, информацию выхватывает «из воздуха», любит рисовать, конструировать, играть спектакли. Я знала, что, если посадить его в класс, где надо сидеть «с ровненькой спинкой», отвечать только когда учительница спросит, а самое главное — где его полгода будут учить читать и считать (а он с четырех лет это умеет), у нас будет куча проблем как со здоровьем, так и с администрацией.

И я нашла ее — школу моей мечты: 15 человек в классе, за быстро сделанное задание получаешь звезду на грудь и задание повышенной сложности, литературой занимаемся для того, чтобы статью написать в лицейский журнал, в пятницу показываем спектакль (каждую пятницу!), четыре раза в неделю физкультура на улице; театр, гончарное искусство, оркестр — обязательные предметы. Мой электровеник приходил из школы в шесть вечера, валясь с ног, но глаза у него горели, он не болел ни разу за два года. Каникулы были бы наказанием, но и в каникулы они пропадали в школе: строили, лепили, ставили.

Да, вы правильно поняли: это был частный лицей. Не сильно дорогой, мне было по силам. Это именно то вложение денег, которое я считаю инвестицией: в здоровье, в положительное отношение к учебе, в закладывание социальных навыков. Сейчас мой сын в 7 классе и я до сих пор не напрягаюсь по поводу его учебы.

Не стоит платить ребенку за сделанные уроки или школьные оценки. Лучше наймите на эти деньги репетитора (можно терпеливую старшеклассницу из соседней квартиры) или сходите на прием к семейному психологу. Если денег много, а проблемы серьезные — найдите хорошую частную школу. Но только не устраивайте рыночные отношения там, где полагается быть интересу и доверию.

«Но только не устраивайте рыночные отношения там, где полагается быть интересу и доверию». — Многим детям не нравится ходить в школу. Положа руку на сердце, могу сказать, что квалификация школьных учителей оставляет желать лучшего.

≫ Я сейчас выскажу еще одну несколько крамольную, по нынешним временам мысль. по сравнению с 80-ми годами прошлого века, современная школьная программа сильно упрощена

Мысль вовсе не крамольная. Нормальная мысль. Очевидно, что для многих семидесятников и восьмидесятников программа кажется упрощенной, по меньшей мере потому, что и цели у школьного образования в те годы были другими. И школа была основным источником знания.

Школьное образование — очень косная штука, она не поспевает за реальными потребностями современной кадровой среды. Она учит ребенка куче абсолютно ненужных вещей, просто потому что не умеет учить ничему другому. Вот вам пример.

В старших классах до сих пор проходят синусы и косинусы — зачем? Никто не знает. Они реально хоть кому-то в жизни пригодились, за исключением профессиональных математиков и ИТ-специалистов? А если пригодились, то почему нельзя было пройти эти темы с вузе, с подростками, которые УЖЕ замотивированы.

Равно как я не понимаю, зачем проходить с детьми в шестом классе фонетический и морфологические разборы, тогда как большая часть детей едва-едва пишет по-русски. Я как профессиональный лингвист могу объяснить, зачем это нужно лингвистам. Зачем это нужно детям, я понятия не имею.

Про английский я молчу. Это печальная картина.

Информатика. В шестом классе детей учат работать с Word'ом. Seriously? Когда большинство их них уже начинают программировать на Python. Какого черта вы пичкаете детей синусами, но не можете дать базовые знания о программировании?

Вот вам ответ на вопрос, зачем нужны репетиторы — да потому что школа не справляется. Вот вам ответ на вопрос, зачем нужно платить ребенку за хорошие отметки — да потому что это хоть какая-то мотивация для ребенка учить неинтересное и, что важнее, ненужное.

«школа и вузы уже тогда выпускали неучей». Которые, например, не пишут заглавные буквы после точки и путают падежные окончания? Я прошу прощения, но несколько опрометчиво обвинять оппонента в отсутствии логики, а школы в том, что они выпускают неучей, и при этом писать безграмотные ответы.

«вы настаиваете на еще большем урезании»: Сама в шоке. Вы не могли бы привести мою цитату, где я призывала урезать программу?

Я предлагала сместить фокус. Да, я действительно считаю, что в современном мире навыки программирования важнее, чем умение делать фонетический разбор. Я считаю умение легко читать и говорить по-английски в современном мире важнее, чем умение извлекать квадратный корень из числа. Я считаю банальное знание о том, что делать в случае теракта, важнее чем умение надевать маску М65, а умение оказывать первую помощь — важнее, чем делать «чепчик» из бинтов.

уже в восьмидесятых (а то и раньше) проблема школьного образования была достаточно острой — ровно как и вузовского — своей скудностью. школа и вузы уже тогда выпускали неучей. сейчас, с урезанием образовательного стандарта, ситуация усугубилась еще — а вы настаиваете на еще большем урезании. но в то же время говорите о необходимости репетиторов.

я продолжаю настаивать — при должной организации учебного процесса, дополненном режимом дня и разумном сенсорном голодом, никакие репетиторы ребенку для успешного осваивания школьной программы не нужны. ровно как и дополнительная мотивация. Напротив, создав вокруг ребенка здоровую среду, мы получаем потребность в дополнительном образовании, самомотивацию на образование.

Ну и, конечно, я за то, чтобы в школе были нормальные уроки музыки, рисования и особенно — истории как процесса, а не кучи дат, имен и идеалогий.

В итоге пробыл несколько лет отличником, а потом стал учить только те предметы, которые нравятся и поступил в ВУЗ по олимпиаде. Но дедушке очень благодарен за такую необычную систему, в классе все завидовали и не верили, что за двойку можно получать деньги)))

Из статьи вывод- денег не давайте, т. к. ребёнок должен учиться сам по себе (должен и всё), а родителя обязаны обеспечить процесс (обязаны и всё). А если нет возможности поощрять финансово ребёнка и тратить эти деньги на репетитора, психолога, и нет возможности переводить в другую школу?

Наверняка есть какие-то альтернативы- психологические мотивирующие методы для детей как начальной так и средней школ, которыми смогут легко воспользоваться родители (в том числе бабушки& дедушки).

Zelda Ri

Одно дело купить айфон за хорошо законченную четверть или год и совсем другое платить за каждую оценку. Потому что в первом случае это необязательный подарок как дополнительная мотивация. А во втором случае действительно какие то странные товарно-рыночные отношения между родителями и ребенком. Какие то подарки за хорошие оценки не обязательно постоянно делать. Можно изредка за какие то ответственные экзамены. По моему ничего в этом плохого нет.

Просто некоторые люди любят все до абсурда доводить чтобы вместо необязательного подарка был какой то товарно рыночный расчет…

А насчет «ухода за лицом», так, если глубже посмотреть, мы все занимаемся саморазвитием не для того, чтобы сказать «ой, какой я классный», а чтобы лучше приспособиться к жизни. Изучая что-либо в школе, мы не просто развиваем эрудицию, а пытаемся определить, что будем делать дальше, чтобы обеспечить свою жизнь в современном обществе, тренируем мышление. Я ухаживаю за лицом лишь в той мере, чтобы мне, простите, было с ним удобно, а кто-то тратит на это больше времени, сил и денег, но зарабатывает на жизнь этой частью тела. Наше саморазвитие действительно реально оплачивается и практически всегда окупается в дальнейшем, так что никакого абсурда я тут не чувствую.

Карманные деньги — это карманные деньги — я за то, чтобы они были в любом случае. А подрабатывать в свободное от учебы время никто не запрещает — и из этого и вырастают предприниматели и комерсанты.

Ну нет же, люди. Любой предмет можно преподавать так, что будут дохнуть мухи на уроках, а можно так, что народ валом валить будет. Если вашему ребёнку не интересно, и вообще многим его одноклассникам не интересно — извините, но учитель в вашей школе профнепригоден. Печально, но таких 99% в наших школах. Это печально, потому что это означает, что всему пипец и надо самому учить своего ребёнка. Чего вы тоже не умеете, как и 99% школьных учителей. Ну что, надо учиться. Надо больше уделять внимания ребенку. Надо ему рассказывать о том, зачем всё это нужно.

Ну или найти тот 1% учителей, которые умеют интересно рассказывать о воем предмете.

Я помню тот период, когда мне самой платили за оценки — и правда хватило не на долго. А вот интересные предметы захватывали меня гораздо сильнее — как результат и оценки там были выше. Помню и то время, когда мне говорили — будут тройки в четверти — не поедешь на сплав. Тогда я закончила с тройками. И мои родители слово не сдержали — в поход я отправилась. Но точно понимаю, что мешала мне в тот период учиться даже не лень, а гормоны, неадекватный обьем заданий — что стараться то если всеравно все не сделать. Мешало и неумение делать быстро, управлять своим временем… А 11 лет учиться на интересе — можно и нужно. Как и работать не за деньги, а потому что есть смысл и доставляет удовольствие. Адекватная ЗП — это вторичная мотивация.

Эти слова с благочестивым видом произносить удобно, а в реальности человек не считает настоящей обязанностью то что он не выбрал.

Он родился без выбора и его к этому принуждают, так же как взрослых принуждают строить дачи генералам под разглагольствования о защите родины.

Более того, если сам взрослый на секундочку задумается что ребенка можно не принуждать то он жестоко разочаруется, государство принуждает его принуждать ребенка именно к государственной системе образования — все остальные опции невероятно сложны на практике и чреваты судом.

А ещё важно понимать, что навык и мотивация к учебе закладывает лет с 2-3, не в 7-9 лет.

У меня 4 детей, самой младшей вот-вот 16.

Никаких денег за оценки не выдавалось и ничего не лишались. Трое с высшим, из них две дочери с двумя специальностями. Учились сами, я изредка помогал с отдельными заданиями. На генетику свалить не удастся все дети имеют разное биологическое происхожджение, а младшая вообще появилась у нас в 12,5 лет к тому времени она не токо не училась в школе, но и с кровати не вставала. Потому есть чем поделится в виде конспекта относительно карманных днег и учебы.

1. Карманные денги я всегда рассматривал как отдельная инвестиция в умение распоряжаться деньгами. За оценки никто ничего не лишался. Сработало.

2. Выплат или штрафов за оценки или окончание четвертей не было. Ребенок не должен учиться за коврижку.

3. Родители дожны показывать пример и не валяться дома у телевизора, взрослым не мешает учиться и развиваться. Т.е. пример важнее всего.

4. Хорошо работает соревнование между детьми или с родителями. В этом году соревнование было с младшей, — она поднимала алглебру и английский, а я психофизиологию ЦНС и психоэндокринологию. Победили оба.