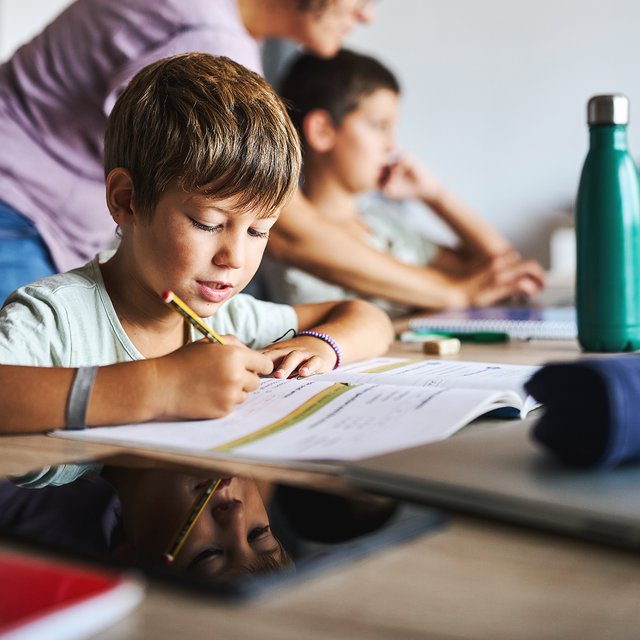

«В школе нужны такие же тесты, как в армии». Психолог — о психических проблемах подростков, которые нам стыдно признать

Этим летом в районе Домодедова шестнадцатилетний подросток напал на двух девочек 13 и 16 лет. Напал в лесу, ударил молотком. Одна смогла убежать и сообщить взрослым. Вторая умерла в больнице через неделю. Блогер «Мела», психолог и социальный педагог Татьяна Пушкова размышляет, как так получается и что с этим можно сделать.

В Балашихе жестоко избили 17-летнего юношу из-за долга в 7 тысяч рублей. В Таганроге шестнадцатилетняя девочка набросилась с ножом на бабушку, потому что та пыталась отобрать телефон. Если вы думаете, что это что-то новое, что «мир сошел с ума именно сейчас» или вся проблема в гаджетах, то вы ошибаетесь. Всё это происходит регулярно. Не каждый день, но системно.

Почему именно подростки оказываются героями таких жутких новостей

Есть два ключевых фактора, которые влияют на агрессивное поведение.

1. Среда, в которой ребенок воспитывается. То, как в семье решают конфликты. Как говорят. Как дерутся. Что считается нормой.

Многие подростки, оказавшиеся в центре громких историй, годами росли в условиях социальной запущенности. Их били. Их передавали от бабушек к приемным семьям. Их стыдили, игнорировали и обесценивали. Многие становились жертвами домогательств. У них не было стабильности и взрослого, на которого можно было опереться. В какой-то момент психика может не выдержать…

Если ребенок растет в атмосфере, где насилие — это способ решить проблему, нет ничего удивительного, что потом он будет применять это в обществе.

Это не врожденная жестокость. Это выученное поведение. То, что он впитал как единственно доступную модель. Кто сильнее — тот и прав. Главное — не быть жертвой.

2. Подростковый возраст часто совпадает с дебютом психических расстройств. Изменения в гормональном фоне + уязвимая психика + накопленные травмы + игнорирование симптомов с самого детства = вполне реальный риск тяжелых нарушений.

Но у нас же как? Родители боятся идти к психиатру. Считают, что «это такой характер», «просто подростковый кризис». А иногда — просто стыдно признать, что с твоим ребенком что-то не так.

Кстати, многие проблемы в поведении этих детей появляются даже не в подростковом возрасте, а гораздо раньше! Но сначала «это же ребенок, он перерастет», а потом «я не могу на это повлиять» и поиск виноватых — в школе, в дурных генах или в чем-то еще.

Пока одни читают книжки про осознанность и учат детей «проявлять эмоции», другие даже не подозревают, что их дети слышат в голове голоса, видят угрозу в каждом прохожем и перестают понимать, где реальность.

Но «в психушку» не хотят ни родители, ни сами подростки. Поэтому растет поколение, которое думает, что с ними всё в порядке. А потом у них срывает крышу, и мы получаем на выходе уголовника и пострадавших.

Когда я работала в школе, некоторых детей мы направляли на психолого-медико-педагогическую комиссию. Но в день комиссии телефоны родителей оказывались отключены, а дети — не приведены. Проблемы? Нет, не слышали. Всё нормально.

В итоге дети, которые объективно не могли тянуть программу, оказывались вынуждены учиться на общих основаниях, сдавать экзамены как все, не имея на то никаких ресурсов. Эта родительская «медвежья услуга» чаще всего заканчивалась одинаково: сначала второй год, потом — уход из школы на улицу.

А дальше — по известной цепочке: зависимости, асоциальность, преступления

А теперь важное.

Психические нарушения у подростков — это не массовое явление. Но важны именно те единичные случаи, которые, будучи выявленными вовремя, могут спасти жизни — и этим детям, и окружающим.

Когда я работала в армии, у нас было обязательное социально-психологическое обследование всех военнослужащих. Понятно, что нельзя допускать к оружию людей с суицидальными мыслями или фанатичными идеями. Мы использовали целые батареи тестов.

Проверяли не только тестами. Смотрели в глаза. Разговаривали. Наблюдали. Интересовались происхождением шрамов и татуировок. Очень много нервно-психически неустойчивых выявляли. Те, кто вызывал опасения, шли к психиатру. И пусть подтвержденных клинических случаев были единицы, мы всё равно не выпускали из поля зрения тех, кому нужна поддержка, чтобы не произошло срыва.

Почему такой практики нет в школах

Психиатры до сих пор стигматизированы. Родители боятся диагнозов. Школа устала нести ответственность за всё что угодно. Для полного счастья не хватает только вот еще этого освидетельствования.

В итоге проблему игнорируют все, а виноваты те, кто с молотком решили на людей кидаться «в трезвом уме и здравой памяти». Но понятно же, часто здравого там уже давно ничего нет.

Интеллектуальные нарушения, СДВГ, эмоциональные дефициты — игнорируются. Потому что «мальчик же одаренный», «девочка у нас просто стеснительная», «ну это же подросток, с ним и так тяжело».

Пока мы надеваем на детей маски «нормальности», они теряют шанс на своевременную помощь

И потом эта ненормальность прорывается — молотком, ножом, агрессией, шутингом и общественным ужасом с причитаниями и осуждением.

Мы должны начать раньше.

Не тогда, когда ребенок кого-то избил. А тогда, когда он не справляется с собой. Когда кричит на всех. Когда замыкается. Когда бьется головой об стену. Когда вдруг становится холодным и безразличным. Когда с любопытством и удовольствием издевается над котенком. Когда исчезает из дома, но не может объяснить почему.

Нам нужно перестать бояться правды о своих детях.

Да, у них может быть психическое расстройство. Да, это страшно. Но с этим можно жить. И можно помогать.

А пока мы молчим и не видим, где уже нужно действовать, они вырастают. И потом действуют сами.

Только совсем не так, как нам бы хотелось.

Фото: © Sander van der Werf / Shutterstock / Fotodom

БЛОГИ

«Когда я заметила шрамы на ее предплечье, мое бессилие можно было пощупать»: многодетная мама — о том, как пережить пубертат

БЛОГИ

«Такие люди склонны к переработкам и переутомлению»: что такое тактильный голод и при чем тут наши родители

БЛОГИ

Тревога, депрессия, ОКР: психолог — о том, с какими проблемами к ней приходят бывшие ученики частных школ-интернатов

Вроде бы так, но что-то мешает согласиться окончательно.

А нужно ли особое отношение к личности, которая может сделать преступление, но его не совершило? Не породит ли это → лес рубят — щепки летят?

Вспомнил реальные случаи о молодежи, которая стала спокойной и законопослушной после прегрешения, когда их простили и оставили в покое, хотя суд точно изолировал бы их от общества.

Потом подумал, что отбор в армию есть, но этот отбор не ликвидировал издевательств. Хуже того, в ней издевательства происходят гораздо чаще, чем в обычной рабочей среде, в которой работают только мужчины. В одной среде принуждение, а в другой есть право на выбор?

Думаю, что психологи не ликвидируют причины, а лишь уменьшают их негативные последствия. А тогда нужно сначала назвать действия для ликвидации самой причины, а потом указать на место психологов именно при этих действиях.

Надо ли сначала педагогику принуждения заменить на педагогику выбора? А при смене педагогики показать, каким образом меняется роль психолога.