Вдруг грянет бунт: почему семейное образование не захватит страну

Семейное образование вызывает много споров и конфликтов. Сторонники традиционного образования не понимают, зачем уходить из школы, а «семейники» удивляются, зачем просиживать штаны в пыльных классах. Наш блогер, мама Фариза Сафарчиева, размышляет о семейном образовании.

Пытаюсь вспомнить, откуда долетели до моего уха слова «семейное образование», не получается. Ощущение, что информация о нём копилась в сети, в родительских междусобойчиках, изредка просачивалась на какой-нибудь «большой» сайт, и вот настал час, когда рамки специализированных форумов перестали сдерживать этот поток. Сначала полился ручеёк, затем он превратился в маленькую речушку. Не Волга и не Енисей, конечно, но расширение русла не вызывает сомнения.

Школят по осени… не считают

За минувший учебный и текущий календарный год выросло число «семейников» в социальных сетях, особенно в инстаграме. При этом понятно, что заводят собственные блоги далеко не все, кто обучается дома, зато их аудитория («однопартийцы» и «сочувствующие») множится впечатляющими темпами.

Мимо семейного образования не смогли пройти и ведущие медиа — высказаться на тему семейного образования за последние месяцы посчитали нужным «Российская газета», РБК, «Московский комсомолец», «Звезда», «РИА Новости» и так далее, не говоря уже о региональных СМИ. Сложно сказать, что здесь первично: внимание журналистов провоцирует повышение интереса к семейному образованию или СМИ просто констатируют неизбежный кризис системы классического школьного образования. Так или иначе, хоумскулинг стал выходить из тени, его заметила четвертая власть.

Но вот вторая (исполнительная) словно игнорирует, а третья (судебная) и вовсе не жалует: по данным «Российской газеты» в Омске судебным решением отменили выплаты по семейному образованию. Это был один из немногих субъектов РФ, где этих выплат вообще можно было добиться. В остальных регионах родители даже не пытаются их отстоять — бесполезно.

Хорошо, если удастся просто спокойно перевестись на семейное образование и тихо учиться дома. Сколько их сидит по домам? Мёртвые души, которые вроде бы есть, так как прикреплены к школе, но никак и нигде не зафиксированы.

Мы знаем, сколько «семейников» в США и Канаде, но сколько в России — нет, цифры в разных источниках расходятся

Если оценивать свежие данные, то опять нестыковки: РБК заявляет, что более 20 тысяч детей находились на семейном обучении в конце прошлого года, а «РИА Новости» насчитали только 8,5 тысячи на сентябрь этого.

В первом случае приводятся данные Ассоциации развития семейного образования в России, во втором — исследование глобальной образовательной конференции EdCrunch. Такое ощущение, что официальные службы либо не хотят считать, либо не хотят замечать «семейников» и неловко пытаются их прикрыть.

Почему школу не любят

Нам непривычно думать, что освоить всю программу ФГОС можно где-то ещё, кроме «обычной» школы. Сами ученики зачастую не догадываются об этом. Боюсь предположить, что случится, когда они узнают. Вдруг грянет бунт, и все дети захотят на семейное образование?! Это же просто мечта — не ходить в школу! Вообще! Однако страшно даже не это: сам факт того, что дети не любят школу (в большинстве случаев) и не хотят туда ходить, воспринимается нами как должное, этим никого не удивить.

Примечательно, что в нелюбви к школе наши современники не новаторы — она не пользовалась популярностью, начиная с эпохи первых цифирных школ Петра I: «Цифирные школы не были популярны у населения — не только из-за принудительной учёбы, но и потому что многие посадские люди хотели, чтобы их дети изучали ремесло и торговлю, а не арифметику». Это очень похоже на то, что заставляет современных родителей «отрекаться» от школ: знания, полученные там, часто оказываются неконкурентными за её стенами.

Нынешние выпускники — взрослые, интересные люди, но большинство из них растеряны. Они учились 11 лет, но фактически ничего не умеют

Даже не знают, что хотели бы уметь. Идут по пути наименьшего сопротивления: где конкурс меньше, куда нужны более или менее посильные предметы из перечня ЕГЭ, куда сказали родители. Сидеть за партой, не болтать на уроке, не носиться на перемене, сдавать норматив на 60 метров, собирать параллельные электрические цепи и определять щелочь фенолфталеином — это могут почти все хорошисты из среднестатистического класса.

Но всё это превращается в абстрактный «багаж знаний», с которым каждую весну провожают во взрослую жизнь тысячи выпускников. Что делать с этим багажом? В худшем случае просто забыть сразу же после ЕГЭ, а в лучшем — достать, когда уже твои дети пойдут в школу, чтобы помогать им с уроками. Всё. Круг замкнулся.

Экстрим или мейнстрим

И снова очередная родительница начнёт жаловаться соседке на непосильную программу, на неподъёмный рюкзак, на неквалифицированных учителей. Жаловаться — простая процедура, иногда даже приятная и известная своим терапевтическим эффектом. Но скажи этой маме: «Вот твой ребёнок, бери и делай. По-правильному, по уму, теперь ты главная!» Скорее всего, вам ответят, что она, во-первых, не учитель, во-вторых, работать кому-то надо, а в-третьих, это ж умом можно тронуться, если всё время сидеть с ребёнком! Совсем забыла про то, что дома ребёнок вырастет дикарём и серой мышью. Быть вместе с ним почти весь день, полноценно общаться, вместе познавать мир и друг друга — это прямо какие-то сопли голливудские. Вместо этого полтора или даже три года без сна, без права на себя, когда всё для него, с утра до ночи, любой каприз.

После такого почти каждая мама считает дни до детского сада (после — школы), когда она, наконец-то, вернётся к нормальной жизни. Эта жизнь, безусловно, всё также для ребёнка, но уже без него.

Мы привыкли нести за детей финансовую ответственность, или не дай бог, уголовную, но обучение, познание — этим пусть занимается государство

Главное, чему большинство родителей старается научить ребёнка — не мочить штаны, слушаться воспитательницу, не позорить маму на родительском собрании и дать сдачи, если что. Не обижайтесь, дорогие, это не про вас. То самое большинство вряд ли сейчас читает эти строки, сомневаюсь, что оно вообще что-то читает. Это как раз те бывшие школьники, которые имеют аттестат, но ничему не научились.

Смею предположить, что ни школе, ни учителям, ни кому-то ещё не стоит беспокоиться и бить в набат — семейное образование не захватит страну и не уйдут все наши школьники на образовательную «удалёнку». Для этого нужны родители, готовые заниматься таким экстремальным видом спорта, как семейное образование, а их у нас в масштабах страны мало. И вряд ли станет угрожающе много, разве что просто больше, чем есть сейчас.

Неправильный мёд от неправильных пчёл

«Оказывается, это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!» Помните эту фразу союзмультфильмовского Винни-Пуха? Часто такая же история происходит с родителями, обрёкшими детей на жизнь без школы — неправильно это! Давайте пожалеем детей, давайте кинем осуждающий взгляд на родителей, можно даже сигнализировать в органы опеки — мало ли, вдруг сектанты какие, а ребёнка надо спасать! На деле такие родители оказываются вполне себе милыми и безобидными. От «обычных» они отличаются тем, что имеют собственное видение образовательного процесса и время на его реализацию.

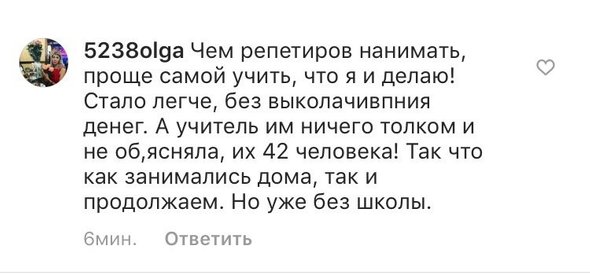

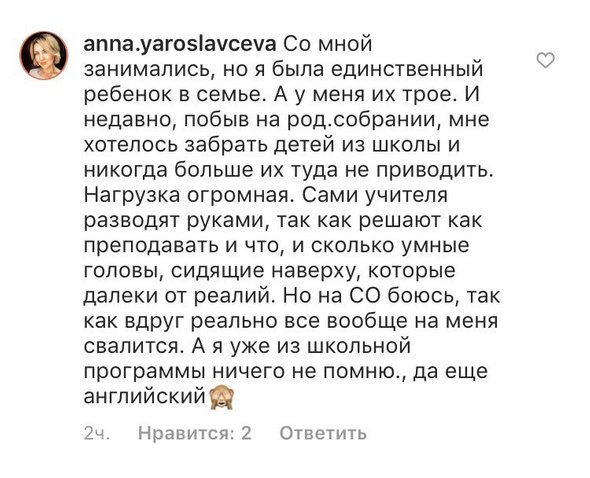

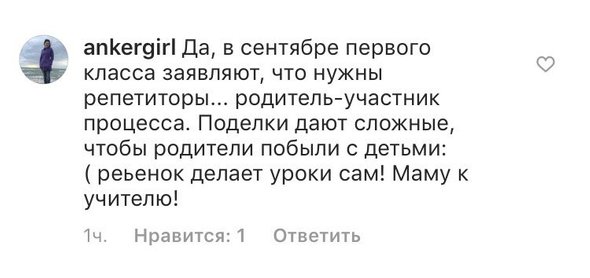

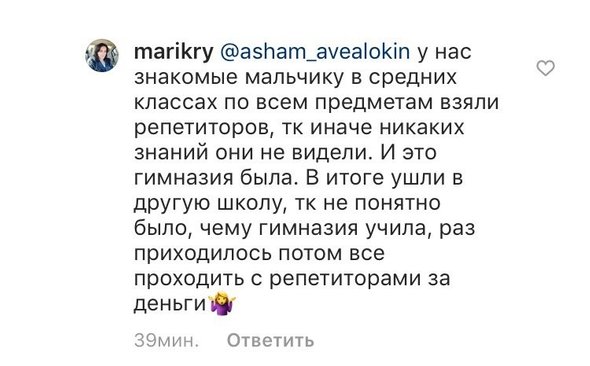

Поделюсь одним «разговором», который случился в популярном профиле в инстаграме. Автор блога, которая занимается с ребёнком на семейном образовании, подняла проблему степени участия родителей в обучении школьников, необходимости постоянной помощи с освоением программы, в том числе с привлечением репетиторов. За пару часов под постом собралось несколько десятков комментариев, и почти все об одном и том же:

Действительно, если посещать школу нужно только ради «галочки» или участия в пресловутой «школьной жизни», а не для знаний, то зачем всё это? Если и так приходится изучать всё самим дома, то к чему бесполезные траты времени, нервов и средств?

Другой вопрос: если всё так плохо, а родители это понимают, и готовы изменить, то почему мы все до сих пор не на семейном образовании? Ответ: не всегда всё так плохо (есть всё-таки в России и хорошие школы, и талантливые учителя), не все родители понимают, а главное, не все готовы принимать радикальные решения.

Как правило, «семейников» делят на две группы: те, кто ушёл из традиционной школы по мировоззренческим причинам, опасаясь нежелательного воздействия на морально-психологический облик ребёнка. И те, кто считает рамки школы слишком узкими, а учебную программу и принципы подачи/освоения — в значительной мере несовершенными. Есть и третьи — гении, спортсмены/музыканты/путешественники, но их мы пока трогать не будем.

Первые две группы объединяет важнейший фактор — хотя бы один из родителей в семье не работает или работает не полный день, а чаще и вовсе фриласер, то есть имеет возможность проводить почти всё своё время с ребёнком.

Второй фактор — это модная сегодня штука, осознанное родительство. То, чего, к сожалению, были лишены в массе своей наши мамы/папы, бабушки/дедушки (осознавать было некогда да и незачем) и то, к чему постепенно стали приходить некоторые из современных молодых родителей. Ощущение своей ответственности на каждом этапе взаимодействия с ребёнком, выстраивание доверительных и уважительных отношений, внимательность к чувствам и потребностям ребёнка, критический подход к любого рода массовым стандартам в воспитании и много чего ещё интересного подразумевает осознанное родительство. Ещё абсолютное принятие себя и ребёнка, и права не быть как все. В нашем случае — права не идти в школу только потому, что так принято, и узнавать мир иначе.

Не все «семейники» — осознанные родители и не все осознанные родители выбирают для детей семейное обучение

но площадь пересечения этих векторов расширяется год от года. Это как мода на ЗОЖ и ПП, только в рамках философии отдельной ячейки общества. При этом мы понимаем, что россияне поголовно не начинают утро с йоги и массово не следуют безглютеновой диете. Почти то же происходит с семейным образованием: одним не до этого, другие не могут себе этого позволить, а третьим и так хорошо.

Что-то мы слишком далеко отошли от Винни-Пуха: не всегда «неправильный мёд» — плохой мед, иногда он просто другой, такой, ко вкусу которого мы ещё не привыкли. Неизвестно, какими вырастут сегодняшние «семейники», можно только предположить (или надеяться), что они будут другими. Да, их будет мало, но знаете, я бы хотела пожить рядом с ними повзрослевшими.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Фото: Shutterstock (Tetiana Volkonska)

Т.е. получается, что находясь в школе он тратит кучу времени вообще не понятно на что. Но, ему нравятся некоторые предметы, и он с удовольствием их посещает — в нашем случае был бы идеальный вариант — ходить на то, что нравится и интересно, а остальное сдавать экстерном. Скорее всего в выпускном классе перейдем на самостоятельное обучение — все равно в школе занимаются только натаскиванием на сдачу ЕГЭ.

Младший пошел в этом году в первый класс, и мы заранее нашли и договорились с группой родителей, которые объединились (пять семей, пять детей, наш будет шестой, если мы решимся на это), нашли педагога и перевели детей на домашнее обучение. У них получается часа полтора в день на школьную программу, а остальное — кто чем хочет, тем и занимается. Я думала, что младшему будет не интересно в школе — он любит читать, читает много и не только художественную литературу, вообще любознательный, умеющий сам находить то, что ему интересно — т. е. в 1 классе ему откровенно делать нечего.

Думаю, что всем, кого не устраивает современная школьная система, переходить на СО не выход. Система «просвещения» только обрадуется — меньше народу, больше проблем, но все же образование оплачиваем мы — налогоплательщики, и это не мы должны эскэйпироваться, и давать этой системе продолжать загнивать и костенеть — мы то для своих детей выход найдем, но есть люди, у которых нет такой возможности, а система должна все же оптимизироваться под запросы общества. Запросы эти должны быть только сформулированы, нужны какие-то объединения родителей, которые должны влиять на то, что происходит в образовании.

родительское сообщество, к сожалению, не существует как деятельная организованная группа, формулирующая и реализующая свои права и чаяния. Самые неравнодушные, как правило, уходят именно в СО, потому что они часто оказываются в ситуации «один в поле не воин». В то время как для решения проблемы хотя бы в рамках одного класса нужен активный родительский коллектив. А у нас, чаще род.комитеты выполняют функции только негласных спонсоров, но никак не напарников или тем болеее регуляротов школьной системы. а жаль…

Так же хотела бы добавить, что есть ещё одна форма семейного образования, когда несколько родителей объединяются между собой для организации процесса обучения своих детей, в том числе и с привлечением педагогов для небольших групп детей. При такой форме процесс получения качественных знаний проходит под контролем родителей, при этом гибкость появляется не только в финансовых затратах, но и в организации времени, как родителей, так и детей.

А еще 23 000 в месяц -, это зарплата среднестатистического россиянина…

кошмаром был переход между системами. она ждала что ее будут учить и контролировать как в школе и первые две аттестации были с двойками по русскому.

ну во первых влюбится и забить можно где угодно и в любом возрасте, это вообще не рассматривается… потом где можно найти в кого влюбится? толька на доп занятиях и понятно что тогда точно не вылетит с них, т. е. будет учится. потому как с того же яндекса вылететь можно легко. да и в целом она же если влюбится должна будет демонстрировать что она умная, блистать. а как блистать если забила? я думаю еще лучше будет учится чтобы выделятся. иначе как мальчику понравиться?

Интересно, есть какая-то статистика по тому, сколько детей переводят в обычного образования на СО, и обратно — с СО на обычное.

У нас домашняя школа. Мы на СО. Три мальчика и крутейший педагог Ирина со своей альтернативной методикой. Все предметы и темы переведены в игровую форму. Умение всё применять на практике, если знания, то для жизни. Педагог учит работать в команде, уважать соседа и вообще — выстраивание отношений первоочередное. Аттестацию первую ребенок сдал без проблем. За год по 2 планируем пока сдавать. Знания уже в целом выходят сильно далеко за рамки фгосов. Зачем мучить просиживанием штанов — не ясно мне? Да и к тому же про свою учёбу ничего доброго вспомнить не могу, кроме тусовки. Это можно найти и без школы. Хотя однозначно считаю — случайных людей на СО быть не должно. Сейчас очень много тех, кто просто закрывают детей дома. Эти люди дискредитируют сообщество. Очень хотелось бы чтобы у всех было действительно во благо детей. И заниматься с ребёнком нужно одному родителю всю началку постоянно. Организовывать всю историю. Если всё правильно сделано — с 5 класса обязана случиться мотивация. И тогда можно выдохнуть. И маме (папе) уже работать.