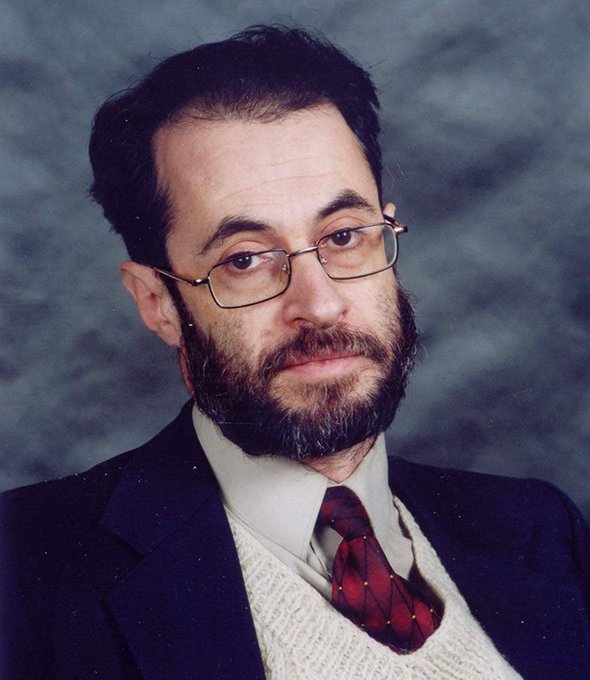

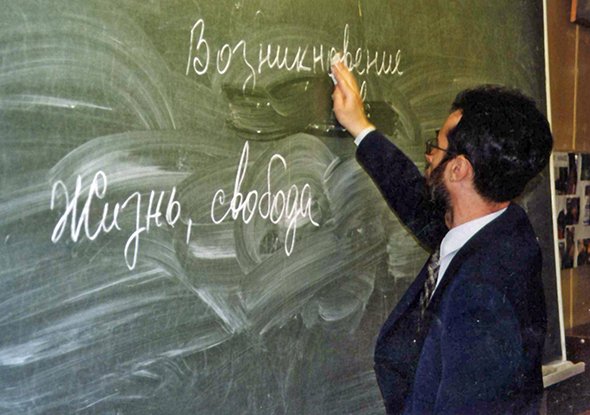

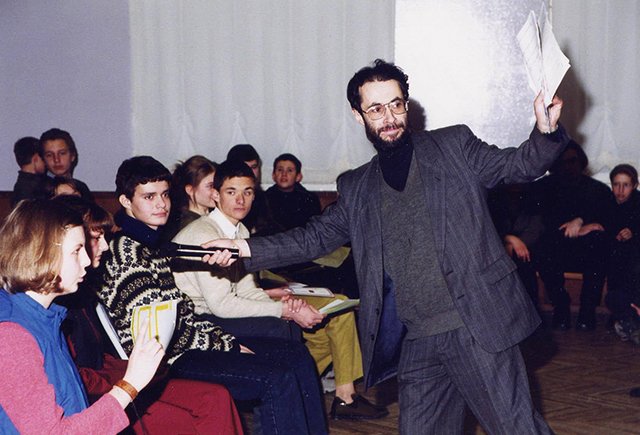

В рубрике «Правила воспитания» мы просим известных людей — актёров, певцов, психологов, врачей — рассказать, как они растят детей. На этот раз мы поговорили с учителем истории гимназии № 1543 Леонидом Кацвой, который уже почти 40 лет воспитывает школьников. Мы обсудили с ним, может ли учитель заменить родителя и почему детским организациям не место в школе.

1. Никто не любит, когда его воспитывают. Ни дети, ни взрослые. Нельзя сказать: «Вася, сядь, сейчас я тебя буду воспитывать». Ребёнка лучше воспитывать играя, а подростка — обучая. Разговоры в лоб бессмысленны.

2. Применять родительский паттерн можно только по воле ученика. Есть два слова «учитель»: одно пишется со строчной буквы, другое — с прописной. Для подавляющего большинства я и мои коллеги остаёмся в первой категории. Я не могу для каждого ученика выполнять роль отца. Более того, я считаю, что брать её на себя можно только по инициативе ребёнка. Не учитель выбирает себе ученика, а ученик — учителя. Если в классе из 25 человек четверо утвердили тебя на эту роль, это большое счастье и удача. Однако не всем такое подходит. Одна ученица спустя 10 лет выпуска рассказала, каким важным человеком я для неё был в школе. Тогда я спросил: «А как же классный руководитель Марьиванна?» Она ответила: «Понимаете, Марьиванна слишком хотела заменить нам родителей, это отталкивало». Марьиванна — прекрасный учитель и талантливый классный руководитель. Она о своих детях печётся как родная мать, но не каждый ребёнок поддерживает стремление учителя быть для него всем на свете.

3. Дети видят мир иначе, чем их родители. Это нормально. Слушать разговоры о том, что новое поколение уже не то, мне как учителю и историку особенно смешно. Первый текст такого содержания относится ко временам Древнего Египта, то есть ему около 4000 лет. Уверен, об этом будут говорить до тех пор, пока существует человечество. Какие были развлечения у моих сверстников? Игра во дворе и книги. Когда появился телевизор, все стонали, что дети просиживают всё время у него. Двадцать лет назад — за компьютерными играми. Сегодня — в соцсетях. Пройдёт ещё 20 лет, и будут другие стоны.

4. Школа не должна быть политизированной. Мои общественно-политические взгляды — не секрет для детей. Всё же я преподаю не математику. Что мне делать, когда я говорю с учениками о 20-х, 30-х или конце 40-х? Ограничиться перечислением фактов? Тем не менее текущую политику по своей инициативе я не обсуждаю. Я могу призывать выпускников пойти на митинг, потому что они взрослые люди и не зависят от меня. Учеников — нет.

5. Детским организациям не место в школе. Я очень плохо отношусь к появлению в школе Юнармии и почти так же плохо — к разного рода детским организациям. Они могут существовать, но не в школе. Неважно, как она называется: скауты, пионеры или юные буревестники. Как только что-то подобное появляется в школе, у взрослых людей, которые занимаются обучением, мгновенно возникает соблазн превратить это в инструмент воспитания. В тот же момент детская организация умирает. Это произошло с пионерской организацией, которая возникла в 20-е годы вне школы, а с приходом в её стены стала инструментом воздействия на детей.

6. Воспитание патриотизма — задача не школы, а общества. Ребёнок должен понимать, что он нужен своему государству. Патриотизм можно воспитывать на примере качества дорог, хорошего здравоохранения, нормальных пенсий. Я плохо отношусь к воспитанию патриотизма на военных примерах. В нашей истории достаточно учёных, меценатов, бизнесменов — тех, кто создавал, строил, боролся против бесчеловечности власти, а не воевал. Патриот хочет, чтобы в стране стало лучше, а не кричит, что мы самые крутые. Тот, кто говорит, что наши ракеты самые мощные и мы «можем повторить», не хочет, чтобы в стране было лучше. Он хочет, чтобы нас все боялись.

7. Главную роль в воспитании в любом случае играет семья, а не учитель. Я не был бы тем, кем стал, если бы не семья в широком смысле этого слова: мама, папа, бабушки, дедушки. Оба деда сделали для меня исключительно много. Школа работает с базой, которую закладывает семья. С некоторым воспитанием нам приходится бороться.

Самая частая проблема — крайний эгоцентризм, когда ребёнок в 5–6-м классе настолько же не способен учитывать интересы окружающих, как и трёхлетний. В три года это нормально, в 12 — нетерпимо. Бывают и идеологические моменты, когда ученик говорит, что в репрессиях нет ничего страшного. Лес рубят — щепки летят. Главное — индустрию построили, ничего, что людей угробили. Я считаю, необходимо объяснять, в чём порочность подобных взглядов.

8. Дети должны слышать мнения разных взрослых. Я самоуверенно считаю себя не самым худшим учителем истории в Москве. Тем не менее с радостью приглашаю к ученикам других педагогов, тех, кто занимается исследовательской деятельностью. К нам приходил историк Игорь Данилевский, в 80-е я приглашал своего учителя, замечательного историка Владимира Кобрина. Дети должны видеть разных взрослых и разную подачу знаний.

9. Ценно, когда выпускник приходит поговорить. В 1988 году был случай, когда бывший ученик пришёл ко мне за советом. Он дезертировал из армии: сбежал из подмосковной военной части и поехал не домой, а ко мне. Видимо, родителей боялся напугать, а кроме них у него никого не было. В тот момент я сказал себе, что как педагог состоялся. Хотя в первую очередь думал, как вернуть его без трибунала на базу.

Спасибо за превосходный материал!

Это типичная дешевая демагогия для дураков. Общественная среда ребенка это родители, учителя, школьники, соседские ребята по двору, по секции, кружку. Ну и если родители один сантехник, другая уборщица, то кто тогда сможет квалифицированно воспитать ребенка? Однокласники? Соседские ребята? А если вообще из родителей есть только мать уборщица? Что, забыли уже про керченского стрелка Рослякова?

Человек как раз говорит, что ни школа, ни какой-то другой отдельно взятый орган не сможет привить никакого патриотизма, если всё общество в целом им не пропитано.

А оно им не будет пропитано при таком отношении государства, при котором об отдельно взятого члена общества постоянно вытирают ноги.

Кто захочет защищать большую Родину, если нет уважения к малой? Если принимаются законы, по которым в любой момент по прихоти даже не федеральной власти, а царьков из местной, региональной можно отобрать у любого эту самую малую родину. Отобрать дом, кусок земли, на котором сажали сады ещё прадеды.

Если государств тотально не уважает интересы отдельных граждан, граждане не будут боятся потерять такое государство. Дорожат тем, что любят. А любить кого-то или что-то, что даёт исключительно негатив могут только мазохисты.

Но хуже, что Вы путаетесь в терминах, не понимаете корней явлений и их определений. О каком анализе Вы говорите? Очевидно, что аналитика Вам не доступна. Только избитые лозунги.

Любовь к Родине (и что это значит?) зависит от морали и нравственности народа (поясните, каким образом?).

Во-вторых, если вы не знаете современного кинематографа--не значит, что его нет. Навскидку: «Страна глухих», «Брат», первые фильмы «Квартета И», «Нелюбовь» Звягинцева, «Остров», весь Герман--и это я далеко не киноман.

Про литературу даже писать не буду--потому что читать как раз люблю и боюсь утонуть в перечислениях, ибо современной хорошей литературы читать-не перечитать. А за одно то, что «Мастер и Маргарита» дошёл до читателя только в 85-м, советский строй достоин гореть в аду.

Равно как и за то, что при нём выехать за границу простому человеку можно было только мечтать. Сейчас же катайся--не хочу. Не-е, хоть я и выросла в СССР жить мне нравилось больше в конце 90-х-начале 2000-х. Сейчас же опять возрождается совок в худших его проявлениях.

? Где фильмы и книги, которые будут смотреть и читать через 50 лет? Да их просто нет! Покатушки в Тайланд и Турцию стоят величия страны? Стоят того, что бы старухи побирались по мусоркам? Стоят того, что бы были бездомные дети, что бы эти дети умирали от наркоты? Думаете они читали «МиМ»? Это их спасло? Когда чиновник плюёт в лицо народу, который его кормит — это справедливость и «так и надо»? Что было в 90-2000 х? Я видел как промышленнойть убивали целыми заводами. Как в здании швейной фабрики устроили магаз, который потом сгорел. Как закрылись 8 кинотеатров из 10 в городе где живёт 260 т. человек. Перечислять можно долго и всё печальное.

Если Вы педагог, то с вашей стороны это преступная безграмотность.