Мы часто пишем о необходимых изменениях в российской школе. О том, что нужно улучшить, поправить или дополнить. Но всё чаще звучат сомнения, возможно ли реформировать современную школу, не изменяя её базовых принципов. Журналист Илья Клишин уверен, что России нужна новая школа, где учеников прежде всего научат мыслить свободно и критически.

О том, что в принципе надо мыслить независимо, то есть критически, знали ещё и философы Древней Греции. Но это в теории, на практике же афиняне казнили Сократа, одного из лучших своих сограждан, за оскорбление, скажем так, чувств верующих.

Любопытно, что потребовались 25 веков, чтобы философия, воспевающая рациональность и народное образование, наконец встретились в классной комнате.

Только в 80-е годы прошлого века американские педагоги внедрили в начальную школу технологию «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (Reading and Writing for Critical Thinking). В её основу легли идеи Карла Поппера и Ричарда Пола, а также теория швейцарского психолога Жана Пиаже об этапах умственного развития ребёнка.

По мнению Пиаже, ребёнок в возрасте от 7 до 11 лет находится в подпериоде «конкретных операций», то есть он понимает, например, что значит «отнять мяч», но не может абстрактно осознать концепцию «отнятия» как такового. Поэтому, настаивают авторы методики, важно именно в этом возрасте заложить основы критического мышления, пока ребёнок наиболее уязвим для пропаганды любого сорта.

В России эти педагогические наработки появились только в самом конце 90-х годов, и сейчас, если судить по публикациям на площадках для учителей (nsportal.ru, «Педсовет» и газета «1 сентября»), многие прогрессивные педагоги их применяют в работе преимущественно в 3 и 4 классах. Некоторые наиболее смелые даже прямо пишут, что невинные, на первый взгляд, обсуждения вроде «может ли ветер разрушить горы» имеют отложенный эффект и помогают развитию демократии и гражданского общества. Может, оно так и есть, но, во-первых, это лишь эксперименты отдельных учителей, а во-вторых, не совсем ясно, сколько именно нужно ждать.

Надо признать: и в XXI веке школа вообще (и российская школа) формирует какое угодно мышление, кроме критического

Можно, конечно, ввести такой предмет «Критическое мышление». Так даже сделали в Британии. Факультатив ровно с таким названием предлагают старшеклассникам в возрасте от 16 до 18. По нему можно сдать экзамен (хотя не совсем ясно, как вообще) и использовать его при поступлении в какой-нибудь Оксфорд или Лондонскую школу экономики. Но если есть сомнения в осмысленности британского нового предмета, то введение чего-то подобного в России неизбежно обернётся фарсом.

Дети, сегодня мы будем учиться критически мыслить. Открывайте учебники на семнадцатой странице и записывайте: «В современном обществе выделяют пять критериев критического мышления, среди них…»

В сторону стоит заметить, что подобный защитный механизм профанации не всегда вреден: иногда он помогает нашей постсоветской школе отторгать мракобесные новшества вроде «Основ православной культуры». Всё новое, а потому непонятное и ненужное, попросту саботируется и учениками, и, по большому счёту, учителями. Но вернёмся к нашей основной теме.

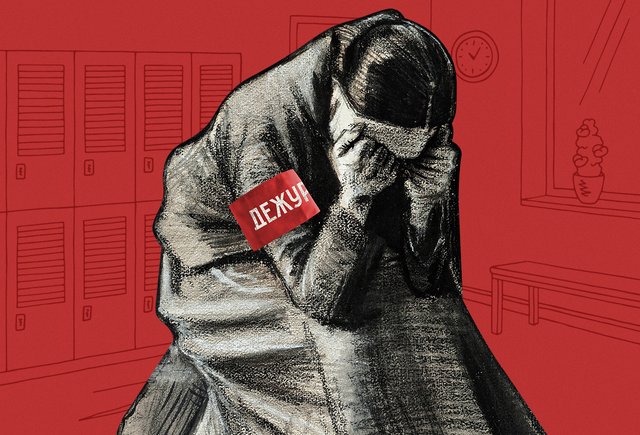

Проблема здесь значительно глубже и не решается, увы, введением актуальных американских наработок в курс природоведения для третьеклассников. Невозможно научить критическому мышлению внутри глубоко авторитарной и подчёркнуто репрессивной структуры, где сама система держится на иерархии насилия, формальной и неформальной.

Возьмём самый простой пример, знакомый, пожалуй, каждому читателю. Зачем учитель не выпускает школьника, который просится в туалет. Он видит, что ребёнок корчится, ему плохо и больно, но ему всё равно. Это, конечно, неприкрытый садизм.

Ученик в этот момент учит урок, возможно, более важный, чем теорема Пифагора или два «н» в причастиях. Он узнаёт, что надо подчиняться власти. И даже если ты подчинишься ей, она всё равно имеет право тебя публично унизить. Агрессия необязательно поддаётся логике и здравому смыслу, потому что он начальник, а ты дурак.

Не лучше обстоят дела и в самом учебном процессе. Подавляющее большинство учителей в России не терпят критики и споров с собой. За такую дерзость можно получить двойку, запись в дневник и отправиться гулять по коридору. И упаси боже прилюдно указывать учителям на их ошибки.

Все ужасались единому учебнику истории, но он-то по духу как раз близок этой сталинской системе образования, а именно из неё растёт современная российская школа

Или, быть может, критики Минобра никогда не слышали, что у нас повсеместно преподаются единственно правильные (!) прочтения книг и объяснения исторических событий. Что у нас зубрят, а не обсуждают. Переписывают учебник, а не подвергают сомнению.

Если вы хотите понять, что не так с нашим обществом, посмотрите на школу. Ведь именно она вырастила наших сограждан, которые так легко верят эмоциям искусной телевизионной картинки, а не рациональным доводам; не перепроверяют сомнительные истории в интернете; несут деньги в шарашкины конторы под обещания сказочных прибылей и так далее.

Научиться мыслить критически для российского подростка — настоящий подвиг. Кому-то помогают книги, кому-то ещё и родители, но всё равно — в столь токсичной для свободомыслия среде это почти невозможно. И если это происходит, то не благодаря школе, а вопреки ей.

Давайте начистоту. Наша школа, та самая, которой мы привыкли гордиться, должна быть, как Карфаген, разрушена

Эти останки сталинских недогимназий давно протухли и лишь воспроизводят садомазохистские практики поколение за поколением. Я это говорю не ради красного словца и уж точно не потому, что подобно Базарову мне хочется всё «разрушить до основанья». Совсем нет. Просто я реалистично осознаю, что никакие надстройки и реформы тут не помогут. Нельзя в тюрьме надзирателя научить не быть надзирателем, даже если сделать там ремонт и купить новые компьютеры. Для этого тюрьму надо сначала снести.

Новая, свободная школа должна строиться на других принципах. Если совсем коротко, она должна предлагать не готовые ответы, а темы для обсуждения. Учитель в ней может быть не прав и это нормально, потому что кто угодно может быть не прав. Даже в точных науках должна приветствоваться пытливость ума.

Сейчас разве учитель физики даст два часа спорить о том, что было до Большого взрыва. А надо, чтобы он ещё и сходил за специалистом по структурной лингвистике и предложил подумать, корректно ли вообще грамматически рассуждать о том, что было до того, как появился пространственно-временной континуум, ведь времени же тогда не было.

Именно таким помощником и модератором должен стать учитель. Его задача — не подавлять, а просто давать нужные инструменты. Рассуждение — это игра ума, а дети любят игры; надо просто научить в неё играть и посмотреть, что будет дальше. Трудно даже себе представить, как может измениться Россия, если всего лишь дать школьникам право на собственное мнение.

Так же приведенные автором примеры: «не перепроверяют сомнительные истории в интернете; несут деньги в шарашкины конторы под обещания сказочных прибылей и так далее», он серьёзно? Вот для этого необходимо критическое мышление? Или может быть источники в интернете извергают правду? Это вообще о чём? Тут ещё можно тогда говорить о манипуляциях, психологии человека, болевых точках, как работают маркетологи, жадности и лени человеческой. Не говоря уже просто о необразованности тех кто несёт деньги в конторки за 5000% прибылями.

Я конечно часто повторяюсь, но снова скажу. Интересно обсуждать вопрос образования сквозь призму целей этого образования. Это более широкий вопрос.

«Сомнение, критическое мышление — это очень скользкая тропа и уж закладывать её во всех школьников очень опасное занятие.»

Смените здесь фамилию, пожалуйста, на Победоносцева. Вам пойдёт.

«Сейчас разве учитель физики даст два часа спорить о том, что было до Большого взрыва. А надо, чтобы он еще и сходил за специалистом по структурной лингвистике и предложил подумать, корректно ли вообще грамматически рассуждать о том, что было до того, как появился пространственно-временной континуум, ведь времени же тогда не было.

Именно таким помощником и модератором должен стать учитель. Его задача — не подавлять, а просто давать нужные инструменты»

Ровно об этом

«Его задача — не подавлять, а просто давать нужные инструменты». Может быть одна из задач найти лучшие качества школьника и помогать их развитию?

Касаемо статьи — она несостоятельна, приведенные примеры несостоятельны, зашел автор на эту тему не через ту дверь. То что автор подразумевает в отсутствии свободы мысли и вере телевизору — тут больше психологии, защитных реакций и т. д. В статье извиняюсь про политику больше чем про образование. Не вижу проблемы в свободе мысли и отсутствия критического мышления у людей вокруг. Этого предостаточно. Вот профессионализма, работы над собой, рационального подхода у людей мало, способности обратиться к хоть сколько то профессионалам в области в которой человек сам ни чего не понимает тоже нет, а всяких свод мыслей и сомнений предостаточно, выше крыши.

P. S. Не в тему совсем, но передает посыл моей писанины… Выпуск в универе моем (на самом деле институт, но т. к. появились какие-то гуманитарные факультеты — можно назваться универом). Сидят я уж не знаю… человек 100 с лишним выпускников. Первым начинают выдавать дипломы с факультета «что-то там PR» и этим 15 человекам их выдавали минут 45. Остальным выдали за минут 20. Почему этому факультету было на всех наплевать и кто им мешал быстро вручить (да ладно хотя бы не медленно) и не заставлять всех ждать и идти обниматься и т. д. уже после, для нас всех осталось тайной.

Что он имеет в виду?

Причины? Так Карфаген разрушили из-за стремления к господству над Средиземным морем — Карфаген создавал значительную конкуренцию римской торговле. Кроме того, карфагеняне нанесли ряд крайне обидных поражений римлянам. Получается, «Карфаген должен быть разрушен» не потому, что был плох, а потому, что составлял конкуренцию, причем, сильную конкуренцию. Боитесь конкуренции, автор?

Или, может, Вы имели в виду способ? Не хотите ли Вы засыпать руины школы солью, чтобы на них больше ничего не росло, а все «карфагенян» продать в рабство? Ведь именно это сотворили римляне.

Кроме того, призывая к уничтожению Карфагена, римский полководец и государственный деятель Катон Старший нисколько не сомневался в реальности исполнения своего призыва, что и было подтверждено в дальнейшем. Рим был нисколько не слабей Карфагена. Как Вы оцениваете свои силы, автор? Кто Вам даст «разрушить Карфаген»? «Разрушителей» мы уж повидали и в истории, и в не таком далеком времени, от них уже, извините, тошнит «не по детски». Ничего не опробовав, на голой теории — и сразу разрушать!

Если мысли Ваши разумны, то и последователей Вам не трудно будет найти, которые доверят Вам своих детей, чтобы Вы их учили по-новому…Или не доверят… Опробуйте сначала свою теорию, а уж потом призывайте к кардинальным переменам.

Теперь вернемся к тексту. «Подавляющее большинство учителей в России не терпят критики и споров с собой». А Вы терпите? А Ваши дети? А Ваш начальник? Соседи? Супруга? Теща? Полагаю, самым культурным из ответов будет: «Не говори, что мне делать, чтобы не узнать, куда тебе стоит отправиться.»

«Сейчас разве учитель физики даст два часа спорить о том, что было до Большого взрыва». Крупнейшие ученые, виднейшие умы не одно десятилетие спорят, «что было до Большого взрыва». Причем, весьма неплодотворно спорят, не могут к консенсусу придти. А Вы предлагаете дать детям «целых» два часа поспорить. Учитель сейчас вынужден выкраивать каждую минутку, чтобы закрепить знания, чтобы проконтролировать их.

Или, может, дать детям поспорить о преимуществах экономических систем? Но о чем они смогут спорить, если не обладают знаниями о их характеристиках?

А может дать детям обсудить идею флогистона и самостоятельно подойти к идее горения с участием окислителя? Отличная идея! Но только если Вы обладаете неограниченным временем — заблуждение, свойственное идеалистам.

Самое интересное, автор не осознает, что основой критического мышления является способность задавать вопросы «почему» и «есть ли другие причины», а также отвечать на них. Вот к этому и надо стремиться в образовании — умению задавать и отвечать на определенные вопросы, а не просто «поглощению» набора фактов.

Причем неспособность учителя признавать свои ошибки и правильно воспринимать конструктивную критику является проблемой не только школы, но и всего общества. Прикажете разрушить общество аки Карфаген?

То что вы сказали про неприятие критики, спора — хороший пример того, как ограниченный отсутствием воображения человек не способен позитивно отнестись к мнению, отличающемуся от собственного. Ведь если вы знаете, что истинно, вы сможете это доказать. Это тоже свойство человека, обладающего рациональным мышлением. Человек которому неприятно, и который не способен мыслить дальше своих неприятных ощущений — обречен быть оторванным от реальности, обречен быть погруженным в пучину собственных переживаний и заблуждений.

отличный камент

Вот пусть такой автор подготовит хотя бы нескольких детей к проф. части ЕГЭ по математике. А болтать — не мешки ворочать.

Модель подачи знаний напрямую коррелирует с ментальностью. Японцам нужно преподавать так, а англичанам иначе.

" — До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!..

Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, — все же посочувствовала:

— Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!..»

потребителей, а у нас ростят созидателей

«Илья, избегайте, пожалуйста, подобных обобщений. Мне кажется, что не всё так однозначно.

В РГПУ им. А. И. Герцена на филологическом факультете студентов 4 курса в рамках дисциплины «Технологии филологического образования» знакомят с технологией развития критического мышления. Поэтому кажется спорным суждение о том, что этим знанием обладают лишь прогрессивные педагоги. Область использования этой технологии не ограничивается ни возрастом (Вы пишите про 3-4 классы), ни предметом (её можно смело внедрять в структуру уроков по русскому языку и литературе) и предстаёт куда более широкой, чем область эксперимента (»…это лишь эксперименты отдельных учителей»).

Ваш пример («Дети, сегодня мы будем учиться критически мыслить…») вызывает улыбку :) Тем не менее хотелось бы обратить внимание читателей на то, что необязательно на основе данной технологий создавать отдельную дисциплину: она может являться частью урока, быть его структурным элементом. На указанных в Вашей статье образовательных порталах можно найти немало методических разработок и статей, связанных с технологией развития критического мышления.

Право на своё мнение у учеников есть. Проблема в том, что часто они не хотят им пользоваться (цель же — «отсидеть» урок). Но и тут не всё однозначно. На учебной практике ученица сказала, что князь Валковский — тоже униженный и оскорблённый. Объяснила так: «…потому, что он в конце концов останется когда-то один». Да, может, Достоевский не мыслил так своего героя, но с точки зрения человечности, духовности (даже так!) эта мысль представляется бесконечно важной, душу чистит от накипи.

На литературе можно спорить (было бы желание!). Ученик имеет право биться за свою точку зрения. Но это будет иметь смысл только тогда, когда на вооружение он возьмёт факты текста, биографии и т. д., когда он сможет к своему «мне так кажется» добавить конструкцию «потому, что»»

Разумеется, у отдельных людей и даже сообществ есть некие личные или коллективные идеалы, которые эти люди примеряют к школе и затем устраивают истерики: ах, какой ужас, что школа этому не соответствует, нужно немедленно… В последнее время и государство пытается оформить какие-то требования к школе, только остающиеся на выходе пресловутые физкультура, православие и патриотизм выглядят откровенной политической конъюнктурой, а не стратегическим планом на десятки лет вперёд. У страны нет образа будущего — отсюда и неопределённость со школой: кого она должна образовать и к чему подготовить? Каковы критерии качества работы системы образования в целом и средней школы как одного из звеньев?

Автор, как и его противники, остаются в плену сложившегося в советское время стереотипа, что школа и её стандарт должны быть всеобщими и одинаковыми. В итоге дискуссия напоминает перетягивание одеяла. Необходимым условием всеобщей одинаковой школы должны быть единство государственной политики и общественного консенсуса по основополагающим вопросам бытия страны, общества, места в мире и т. д. И мало кто отдаёт себе отчёт, что такого единства уже четверть века как не существует.

Быть может и школе нужно это обстоятельство учитывать: школам стать разными, основанными на разных принципах, непохожими друг на друга; чтобы каждая школа решала какую-то по-своему понимаемую образовательную задачу? Хотя в этом случае школы совершенно точно потеряют функцию социализации, и значит эту функцию должен будет принять на себя какой-то другой пока неведомый общественный институт. И в этом случае будет утрачена иерархическая вертикаль образовательных стандартов с общей вершиной, заменена на какую-то сетевую структуру частных связей:

— разные школы, школы и вузы/ссузы должны будут договариваться между собой в индивидуальном порядке о согласовании учебных программ и контрольных мероприятий;

— сами учебные программы должны стать гибкими, каждый учащийся должен индивидуальную «образовательную траекторию»;

— ликвидировано «крепостное право» с приписыванием учеников к единственному классу/отряду;

— единый аттестат/диплом гособразца заменён на сертификат об окончании конкретного учебного заведения с его сложившейся в обществе репутацией.

Наконец, это потребует социальных преобразований по исландскому примеру: не 10-20 лет непрерывной учёбы, а возможные перерывы, возможность раннего трудоустройства подростков лет с 12-и (как у прадедов и было — стоит заметить), соцподдержка для продолжения образования после перерыва и т. д.

Ещё раз повторю, что этот перечень — лишь следствие отказа от единства и всеобщности школьной системы. И эти реформы далеко не сводятся к вопросу зубрить или мыслить. Единство школы может существовать только при наличии на то общественного консенсуса. А вот как этот консенсус получить, и стоит ли вообще к этому стремиться — это всё нерешённые фундаментальные вопросы за скобками разговоров о школе.

Это ли не лучшая иллюстрация того, о чем пишет автор.

И с огромным неудовольствием я 4 года наблюдала, как это все не работает, как ежовыми рукавицами это все приводится к тому, чтобы «дать нормальную базу знаний» и «нормально сдать итоговое тестирование». В итоге предполагаемая разница с другими программами была сведена к каким-то рюшечкам, вроде того, по каким правилам учить читать, как правильно называть глаголы, специфике морфемного анализа, зубодробительным системам счисления и прочим по сути не важным деталям. Я просто не знаю, кто в нашей конкретно взятой школе был бы способен к тому, чтобы работать по этой программе вот так как предполагалось авторам. Явно не Татьяна Николаевна, которая сообщала «рот закрыл и сел на место» и не видела в этом противоречия с тем, что «у нас ребенок-исследователь». И что раз слышала, что «у авторов программы здесь предлагается месяц сиськи мять, а у нас программа, мы отстанем от ВСЕХ», поэтому к черту все вот эти эксперименты, лучше сделаем старым добрым образом — учитель раздаст распечатки, родители с детьми выучат наиз.

И во-вторых, вот извините, но пример про ученика и туалет насмешил. Это проблема не школы, а людей. И нет никаких гарантий, что в «школе нового типа» все учителя буду идеальными конями в вакууме, и в их стройные ряды не затешется латентный садист.

Подводя итог — обсуждение было читать гораздо интереснее, чем статью, и здравых мыслей здесь явно больше.

Одни только возмущения, возбужденные несоответствием советского (шире — российско-имперского, насильственно-раболепного), анахронического мировоззрения — реальным гражданским и личностным потребностям людей, в современной эпохе.

И вот этим динозаврам вчерашнего дня, вы пытаетесь что-то объяснить, автор?

Они в жизни своей уже ничего не поймут. Мозги иссохли и законсервировались. Непригодный материал.

Делайте ставку на просвещение молодежи, в том числе молодых педагогов.

Старикам оставьте их право умереть вместе со своим невежеством.

Чтобы обществу выжить, нужен альтруизм. Каждый его член должен уметь подчинять свои желания и стремления общим правилам. Дисциплина как раз и есть основа основ школьного образования. Образование и дается для того чтобы человек нашел свое место в жизни. А в соответствии с этим местом будет сформированы его ценностные установки и мировоззренческие позиции.

Вопрос:

— Расскажи, за что бы ты мог похвалить свою маму.

Я, как и многие другие, выросла в неполной семье, с матерью. Но у других ребят родителей могло не быть и вовсе. И чтобы не расстроить детей, мне пришлось перефразировать вопрос: «За что каждый из вас поблагодарил бы своих бабушек, дедушек, мам, пап и т.д». Но это уже другой вопрос, который подрывает всю эту тему учебника, а значит тема сама устарела и стала не актуальной. Я не спорю, что мама всегда роднее. Но когда ребенку, воспитывающемуся у бабушки, например, в связи со смертью матери, внушается что мама самый важный человек: «ах как жаль, что она нас покинула, какой же ты бедненький у меня Вася, живешь без мамы и материнского тепла», разве это не заставляет самого ребенка страдать еще больше? Тема учебника может только надавить лишний раз на больное место того самого несчастного Васи.

Дети на мой вопрос отвечали с энтузиазмом. Все хотели рассказать о своих дедушках, которые научили их писать и читать, брали с собой на охоту и делали им настоящий лук со стрелами. О бабушках, которые учили их готовить вкусные пирожки. О папах, которые брали с собой на работу и рассказывали чем они занимаются. Ведь у многих ребят в классе и вправду просто не было мам.