Врожденная грамотность: что это такое и как она мешает учиться в обычной школе

Ребенок отлично пишет диктанты и сочинения, не допускает ошибок, правильно расставляет запятые. Кажется, можно только порадоваться! Но нет: учителям надо, чтобы ученик объяснил, почему он написал так, а не иначе. Наш блогер Татьяна рассказывает о неожиданной проблеме, с которой она столкнулась, когда была школьницей.

Сколько я себя помню, я всегда откуда-то знала, что и как пишется. Мне не нужны были никакие интонационные «намеки на запятые» в диктантах, меня невозможно было «обмануть» безударными гласными. От любых разборов меня колотило, потому что все, что было направлено в конечном итоге на грамотное написание слов и построение предложений, не имело для меня никакого смысла. Если с корнями и суффиксами я могла как-то смириться (здесь хоть была логика), то мои ощущение от фонетического разбора лучше всего описывает мем с миксером в глазах.

В начальной школе было относительно легко. Этот ментальный чемодан без ручки в виде правил, которые надо выучить потому, что задали, а не потому, что я ими пользуюсь, еще не был таким тяжелым. В тот момент я не осознавала всех масштабов проблемы. Но чем дальше в лес, тем выше громоздились эти стопки чемоданов. Я уже не вывозила. Красивые и стройные «голые» слова обрастали всей этой хохломой из разномастных карандашных подчеркиваний, а я страдала от того, что никто как будто не верил, что и без хохломы можно писать грамотно. Я недоумевала: если конечная цель всех этих манипуляций — в том, чтобы дети учились видеть определенные конструкции в тексте и применять к ним общие правила для верного написания, то зачем это мне — человеку, который понимает, как написать правильно, без всей этой мишуры? То есть я уже находилась в той точке, которая является конечной целью школьных уроков русского языка.

Моя практика все больше отдалялась от ненужной мне теории

До определенного момента мне везло с учителем. Сначала меня просто не трогали. Я выполняла домашние задания, не вникая в правила. Правил я не понимала, не могла воспроизвести ни одного, и если требовалось что-то подчеркнуть — срисовывала с классной работы, ориентируясь на какие-то свои умозаключения. К примеру, чтобы опознать деепричастие и подчеркнуть оборот, я находила слово, отвечающее на несуществующий лексически, но понятный лично мне вопрос «чтосделанный?». Зачем правила, когда есть одно слово? Позже по этой причине для меня была адом вторая часть еще добровольного в мои годы ЕГЭ, где была куча «терминологии ради терминологии». Когда сдавала — набрала максимум за часть С и выехала только на этом.

С литературой было не лучше, «ямб от хорея» я до сих пор отличаю только по подводкам к песням «Короля и шута». Я не смогу нарисовать ни одной схемы, мне проще привести примеры известных мне стихов. Зачем мне знать, каким стилем они написаны? Свои стихи я пишу безо всяких схем и никогда не промахиваюсь. То есть опять получается, что цель достигнута, и, лично на мой взгляд, способ достижения в этом случае — дело десятое.

Когда учитель сменился, для меня открылся портал в ад

Слава новой учительницы гремела далеко за пределами школы, нам сочувствовали все ее выпускники и их родители. Если кто-то ей не нравился — это становилось приговором. Конечно же, по закону подлости, этот лотерейный билетик достался мне. На первом же уроке она провела опрос на знание правил. Я не ответила, и она мысленно записала меня в двоечницы. Но как же она разозлилась, когда оказалось, что «двоечница» не допускает ошибок! Ведь признание отсутствия ошибок в данном случае означало признание собственной ошибки. Сначала она орала, что я списываю, и ставила мне двойки. Потом к ней подошла классная руководительница и спросила, откуда у потенциальной медалистки вдруг внезапно появились такие оценки. Появился еще один триггер: признать ошибку перед коллегой — это уже серьезнее, это под газетку не заметешь. Поэтому следующим этапом стали показательные попытки меня «утопить», чтобы «с чистой совестью» сказать коллегам: «Вот, полюбуйтесь, я же говорила!». Эта война длилась два года, после чего всем «пострадавшим» от данного педагога удалось добиться ее замены.

Следующий учитель был первым, кто пусть и не понял, но хотя бы принял мою особенность. Я точно так же спалилась на правилах. Но к этому моменту у меня уже были догадки о том, как работает мой мозг, и я ими поделилась. Педагог сделал попытку напугать меня тем, что когда-нибудь мне попадется что-нибудь непонятное, и для этого «все-таки надо», на что я ответила, что жизнь — это сочинение, а не диктант, а в сочинении я сама решаю, что мне попадется. Объяснение было принято, школу мне позволили окончить без проблем хотя бы по этому предмету.

Да, вы правильно поняли, был и еще один предмет, благодаря которому я и начала анализировать и пытаться понять, как же работает мой мозг. Это английский. Традиционно изучение иностранных языков начинается с грамматической канвы, на которую наслаивается словарный запас. Мне такая форма не подошла. В тот момент я впервые задумалась о причинах и услышала такой термин, как «врожденная грамотность». Считается, что эта особенность основана на том, что человек, много читая и замечая вокруг фрагменты текста, запоминает их в качестве картинки. Но английский не запоминался, несмотря на наличие книг и попытки их чтения.

Я начала анализировать и самостоятельно пришла к выводу, что это как-то связано с ушами и со слухом. Что замечает эти фрагменты не только глаз, но и ухо. При чтении мой мозг воспроизводит прочитанное так, как бы оно звучало при чтении вслух. Естественно, быстрее, подобно вспышке, но именно воспроизводит. По этой же причине у меня не зашло скорочтение — оно просто не дает мне воспроизводить.

Пожалуй, для меня это самая ужасная штука после фонетического разбора

Свои выводы я не могла объяснить с научной точки зрения, но я смогла их озвучить и стала на них опираться. Я поняла, что со всем, что я не слышу в речи вокруг, дополнительно закрепляя чтением, «врожденная грамотность» не сработает. Это упростило мне учебу. Я просто начала зубрить английский наизусть, чтобы сдать и забыть, потому что наконец-то отстала от себя и приняла тот факт, что для нормального изучения иностранного языка мне нужно оказаться в среде, а если это невозможно, то не стоит мучить себя.

Здесь я сразу же хочу отметить для скептиков: этот вывод подтвердился на все 100%. Сейчас я живу в испаноговорящей среде, и писать по-испански, не подглядывая в гугл, я начала только тогда, когда начала постоянно и безальтернативно слышать вокруг испанскую речь. Только относительно недавно я обнаружила статьи И. А. Горячевой на эту тему. Она называет это более подходящим термином — «интуиция». Ссылки на сами статьи я оставлю в конце, а здесь приведу одно определение: «Орфографическое чутьё заключается в способности подсознательно воспринимать системные языковые отношения, устанавливать межсловесные ассоциации и на основе этого писать по аналогии. При внешнем (вслух) или внутреннем (про себя) произнесении слова происходит неосознанное сличение его с другими, и пишущий ассоциативно отыскивает слова́ с аналогичной морфемой, слова́ в аналогичной грамматической форме, являющиеся опорными, поскольку звуки в них находятся в сильных позициях».

Я была безумно рада найти объяснение всему тому, из-за чего в школе я ощущала себя как на пороховой бочке, постоянно ожидая, что меня раскроют, что сейчас обнаружат, что я «ничего не знаю», хотя, фактически, проблем у меня не было. В особенности этому ощущению постоянного стресса и напряжения поспособствовали постоянные «показательные порки» в исполнении той самой учительницы русского языка и литературы.

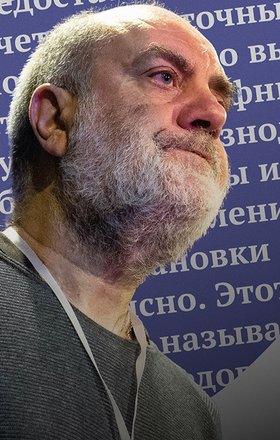

Но хотелось бы отметить, что для меня было сложной задачей продраться сквозь терминологию в тексте статей, потому что автор пишет для широкого круга читателей, не щадя описываемых им же самим «интуитов». Также в статьях много внимания уделяется тому, как добиться хотя бы подобия «интуиции» у тех детей, у которых она не так хорошо развита, но не затрагивается вопрос, а что же делать с теми, у кого это, как говорится, «работает из коробки»?

И вот последний вопрос мне очень хотелось бы обсудить с коллегами из общеобразовательного сектора. Перед вами — бывший ученик общеобразовательной школы с негативным (от ощущения потери времени) и местами даже травмирующим опытом обучения. Ученик, понимающий, что процент таких, как он, достаточно мал, и поэтому не качающий права на тему «а вот мне не надо». Всем — надо. Но как бы вы вели себя с таким ребенком?

Он не может запомнить ни одного правила, потому что мозг отфильтровывает их, как ненужный хлам. Он может безошибочно разбирать слова и предложения по аналогии, но он не может объяснить, что делает и зачем. Он блестяще пишет сочинения, но вот на ЕГЭ у него будет недобор баллов из-за банального непонимания, что от него хотят.

Добить? Или понять и простить? И как оценивать такого ученика, если результат есть, но не тем путем? Ведь в дальнейшей жизни от него потребуется грамотная устная и письменная речь, а не цитирование учебника.

______________________________

- https://russianclassicalschool.ru/methods/nachalnaya-shkola/russkij-yazyk/item/442-i-a-goryacheva-gramotnost-vrozhdjonnaya-i-priobretjonnaya-chast-i-orfografiya.html

- https://russianclassicalschool.ru/methods/nachalnaya-shkola/russkij-yazyk/item/443-i-a-goryacheva-gramotnost-vrozhdjonnaya-i-priobretjonnaya-chast-ii-punktuatsiya.html

- https://russianclassicalschool.ru/methods/nachalnaya-shkola/russkij-yazyk/item/444-i-a-goryacheva-gramotnost-vrozhdjonnaya-i-priobretjonnaya-chast-iii-programma-rksh.html

Фото: Tatiana Buzmakova / shutterstock / fotodom

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Гореть им вместе со всей их системой обрыдлования…

Возможно, ещё зрительная память — что-то где-то увидели, ухватили, и оно появляется в памяти в неожиданный момент, когда нужно. Но интуиция первоочередно.

Прочитав Вашу статью, я рада, что не одна такая. Правда, всё это было в советское время. Мне уже за 40, и за эти годы ни разу не пригодились эти правила. Хотя сейчас приходится вникать во все правила, чтобы объяснить дочке, так как она учится в младшей школе.

Спас перевод оттуда на другой факультет, иначе я сейчас не писала бы это. Прошло 4 года, а до сих пор помню, как эта гадюка не засчитала мне 4 или 5 пересдачу только из-за того, что третьим недочётом были не «a, b, c», когда нужно обозначить пункты правила, а «тире».

Много жизней попортила, завалила на защите не одного студента. И продолжает портить.

Я тоже могла кого-то исправить, не помню всех ситуаций, это было очень редко, но это никому не нравилось. А вот некоторые преподы заставляли студентов дискутировать вместо зачитывания докладов, если их так можно назвать. Был один такой по культурологии, разносторонне и интереснее людей не встречала. Если во время таких дискуссий студенты не соглашались с ним, то могли подолгу спорить вместе, приводить свои точки зрения, если студент развёрнуто объяснял свою позицию, преподы соглашался, что да, так и так. Тем более это разумно, когда предметы гуманитарные, так сказать, что-то по типу философии, где у каждого может быть своя точка зрения. Несколько лет прошло, а до сих пор помню. Кстати, он вёл у нас в то же время, когда были пары у той ненормальной англичанки. Бывало, идёшь с её пары к адекватному преподу, и так радостно становится, понимаешь, что будет что-то в очередной раз интересное… Эх.

Короче, круто, когда преподы адекватные. Именно адекватные, а не с «Я самый лучший, уважайте меня» во взгляде.

Ну будут тройки двойки, и что теперь?

ЕГЭ на высокий бал перечеркнут плохой аттестат и можно поступать

Сама всю школу манкировала зазубриванием правил и грамотно писала интуитивно, но это ащще не мешало эти правила и термины понимать, воспринимать и соотносить с реальностью. Другое дело, что задалбливать, о господи, наизусть и пересказывать на оценку-то зачем?! В дальнейшем, на филфаке, интуитивная грамотность совершенно не препятствовала обучению и успешной сдаче экзаменов — в том числе всяких латыней и старославов, от которых блогер Татьяна, по логике, скончалась бы в муках, отрезанная от «языковой среды».

Что делать? Во-первых, отделять интуитивную грамотность от неспособности воспринимать информацию определенным образом. А к последней относиться так же, как к прочим неспособностям. В первую очередь — не путать с ленью😋

Кстати, наш отец свободно владел несколькими языками, включая татарский и чувашский.

Быдло это человек, поступающий как ему удобно, помня только про свою " своболу» и права, совершенно не задумываясь, что его свободы и права, заканчиваются ровно там, где начинаются свободы и права другого человека.

Тот кто видя урну- бросает мусор мимо, кто машину паркует не думая о других, много всего.

Человек имеющий хоть 150 ВО вполне может быть быдлом

С другой же стороны, это не помешало сдать ЕГЭ на 90+ и изучать английский.

Всем, кому трудно зубрить правила, нужно просто изучать это так, как им удобно)

В школе я ненавидела всякого рода разборы слов, предложений, не понимала, зачем и для чего это мне, если я интуитивно понимаю, что к чему. Было ощущение себя белой вороной, когда все вокруг всё понимают, зубрят, а мне это не нужно и я какая-то странная. И этот потрясающий вопрос «Что сделанный?» Стоит только задать нужный вопрос к слову/обороту, и подчёркивать, выяснять ничего не надо. Сейчас, кстати, я использую этот вопрос, когда учу своих ребят английскому, — все всё понимают. А правила, правила и ещё раз правила — это крайняя мера. Мне как-то удаётся вызывать у учеников чутьё к языку, и это прекрасное чувство. Удаётся это делать в обход запоминай длинных и сложных правил и схем.

Очень мне понравилась ваша фраза, что жизнь — это сочинение, а не диктант. Думаю, это и есть ответ на ваш вопрос.

Проблем особых в школьные годы с этим не было — за исключением случаев, когда я время от времени поправлял учителей, невольно делавших ошибки. Ученик исправляет учителя — такую ситуацию немногие, увы, преподаватели способны воспринимать адекватно.

И точно так же, как у автора, у меня были трудности с английским — это в специальной-то школе, «с уклоном» в инояз! Зазубривание грамматических правил, неспособность понять, что вообще происходит — в результате инглишу я научился уже только в институте. когда в нашем распоряжении, спасибо преподам, оказались учебники Оксфорда и Кембриджа. Система совсем иная, и более «человечная».

Единственный вывод, который я сделал на основании собственного опыта учебы (школа, институт-универ): всё зависит от личности преподавателя. Если тебе повезло, то он сможет тебя научить чему угодно. Гуманитария — физике и математике, «технаря» — языку, литературе и естествознанию. А если не повезло — то ищи новых, и жди, пока наконец повезет :)

Касаемо траты времени в школе, у меня есть непопулярное мнение. Я считаю, что можно оставить только литературу для всех, кто не имеет проблем с русским языком. И с остальными предметами поступить так же. Допустим, предмет нужен ребенку только обзорно. Ну ладно, тогда домашку хотя бы не задавайте. Пусть учит тот, кто втянулся, и кому поступать.

Другое дело мои дети. Тетради младшего — это как раз тот миксер в глазах. Его восприятие текста на вид и на слух это что-то уникальное. Все тексты он переписывает с ошибками. Он их читает и сам себе диктует… неправильно! Текст наслух — это вообще боль. Пыталась уже самостоятельно у него диагностировать признаки дислексии, дисграфии и еще невесть чего. Дышу глубоко носом, когда вижу все, что он написал. Одно и то же слово может быть в тексте написано совершенно по-разному. 13 лет…

Нынешний учитель русского убеждена в том, что каждый ученик должен НАИЗУСТЬ дословно знать ВСЕ правила. Если нет — ЕГЭ не сдаст ни при каких обстоятельствах. Это она озвучила на собрании и сообщила, что все рассуждения про врожденную грамотность это мракобесие. Правила и только правила.

какое чудо, что я наткнулась на эту статью! просто моя история, за исключением училки-тирана;) моя учительница по русскому и литературе была первая, от кого я услышала о таком феномене как «врожденная грамотность», она меня никогда ни к чему не принуждала, я писала все диктанты, сочинения, изложения всегда на 4-5, разве что в запятых могла путаться в средней школе! и я не выучила за всю жизнь ни одного школьного правила намеренно, исключительно стихотворные шпаргалки, вроде «-жи -ши пиши с буквой «и», «стеклянный, оловянные деревянный», «уж замуж невтерпеж» и подобное;) с английским у меня также не пошло сразу же, я не выучила ни единого правила в школьные годы, игнорировала времена, артикли и всю эту лабудень, не учила никакие слова, не старалась над произношением, за что имела двойки всю начальную и среднюю школу, а в конце четверти со слезами на глазах учила наизусть глупые диалоги ради заветной тройки!