Почему я не мотивирую учеников на обучение

Новогодние каникулы — это своего рода маркер того, что до ЕГЭ осталось половина учебного года. Родители и учителя ежедневно напоминают детям о важности выпускных экзаменов и поступлении в вуз. Наш блогер Константин Костюкевич считает, что это только усугубляет ситуацию, и объясняет почему.

Я преподаю математику подросткам уже восемь лет и постоянно замечаю со стороны родителей моих учеников, а также учителей одну и ту же ошибку — они пытаются как можно сильнее замотивировать детей на успешную сдачу ЕГЭ (чуть реже — на хорошую учёбу в принципе). Поощряют деньгами или угрозами наказаний, рассказывают, как важно поступить в хороший вуз, пугают провалом на ЕГЭ и тем самым ухудшают результаты детей. Почему я утверждаю, что именно ухудшают? Давайте разбираться!

Закон Йеркса-Додсона

Мысль, что «чем сильнее мотивация, тем лучше будет результат» кажется крайне логичной и даже самоочевидной. Она постоянно транслируется нам в кино, книжках и на разномастных тренингах. Порой создаётся ощущение, что мотивация — вот прям самый главный ключ к любым серьёзным успехам. А что об этом думает настоящая психология, построенная на экспериментах и доказательствах, а не фантазиях авторов?

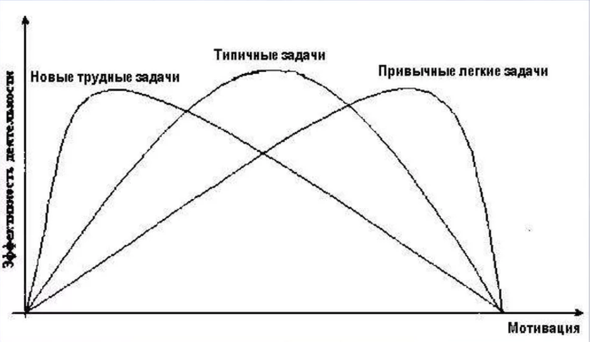

Настоящей, нормальной психологией уже более ста лет назад был открыт закон Йеркса-Додсона, который чётко показывает, что зависимость результатов от мотивации не линейная (как думает большинство), а колоколообразная. То есть, при низкой мотивации действий совершается очень мало и, соответственно, результаты тоже никакие. С ростом мотивации результативность начинает нарастать, но только до определенного уровня (оптимума мотивации), после преодоления которого она вдруг резко снижается, порой достигая первоначального уровня «около нуля».

Впервые этот эффект был обнаружен в экспериментах с мышами, ищущими правильный путь в лабиринте под ударами тока — при силе ударов выше некоторого критического уровня, мышь сначала начинала хаотично метаться, бегая по одному и тому же месту, затем замедлялась, а потом и вовсе останавливалась! Позже тот же эффект подтвердили на людях. Их, слава богу, током не били, но зато давали деньги (прям настоящие, прям в руки!) за решения задач. Как только сумма вознаграждения за верное решение становилась значительной, человек начинал ошибаться раз за разом.

Причина этого эффекта в росте внутреннего напряжения в виде волнений и стресса, что мгновенно сказывается на результатах. Именно поэтому, например, врачам запрещают оперировать родственников. Кроме того, менее мотивированный человек легче переживает неудачи, которые обязательно есть в любой сложной задаче. Как следствие такой человек более настойчив.

Если вы всё ещё сомневаетесь в верности вышеизложенного и хотите почувствовать эффект «на своей шкуре», просто вспомните как вы знакомились с симпатичным вам человеком или проходили собеседование на желаемую работу. Было ли это вашим самым крутым собеседованием в жизни? Получилось произвести лучшее впечатление, на которое вы способны? При знакомстве вы были ещё более остроумны, чем обычно? Или наоборот — язык прилипал к нёбу? Вот то-то и оно…

Какая мотивация оптимальна?

Ещё более любопытным является факт, что этот самый «оптимум мотивации» достигается тем быстрее, чем сложнее задача. То есть:

- при лёгких, привычных и отработанных до автоматизма, задачах наиболее результативной будет мотивация на 7-8 баллов (из 10);

- при средних — достаточно и 5;

- а вот при сложных (практически все новые, важные и непонятные задания) — не стоит превышать даже 3 баллов.

Да-да, вы всё правильно прочитали: наиболее эффективно сложные задачи решает тот, чья мотивация довольно низка (но не совсем уж нулевая)!

Теперь поймите, что любое обучение, и уж тем более подготовка к экзаменам — это сложная задача! Нужно восстанавливать пробелы, разбираться в новых и трудных темах, правильно структурировать материал, прилагать массу усилий для понимания или хотя бы запоминания. Давление (ну, то есть «усилия по повышению мотивации») тут будет снижать итоговую эффективность.

Как я использую закон Йеркса-Додсона в своей работе

Зачем я всё это пишу? Потому что ко мне постоянно приходят ученики, запуганные предстоящими экзаменами насмерть. Одна моя ученица на пробном тесте (всего лишь на ни на что не влияющем пробнике!) призналась, что у неё от страха и волнения руки немеют. Другая сказала, что просто не может заставить себя сдать мне уже написанную работу, потому что «там наверняка куча ошибок». При этом их мамы всё ещё были уверены, что дочери не понимают насколько важен ЕГЭ и каждый день рассказывали им об этом.

Одна из главных мыслей, которую я доношу до своих учеников: «Ты не станешь хуже, как личность, даже если напишешь экзамен плохо». Я действительно проговариваю идею, что экзамен — это не критично и даже (страшно сказать!) не очень важно. Добавляю, что они обязательно успеют подготовиться и всё сдать, если будут работать. В сочетании с постоянным отслеживанием количества прилагаемых ими усилий это становится одной из самых эффективных техник в обучении детей.

Что вам с этой информацией делать

Чтобы достичь цели, например, сдать ЕГЭ, нужны упорство и настойчивость, а не сильная мотивация (вам же очевидно, что это не одно и то же?). Нужен спокойный анализ сделанных ошибок и постоянные усилия по их предотвращению, а не страх допустить ошибку. Нужна собранность и внимательность, а не «горящие мотивацией глаза». Поэтому:

- если вы учитель — пожалуйста, не запугивайте детей фразами типа «Никто из вас ЕГЭ не сдаст» и «В дворники пойдёте!». Лучше скажите им, что они всё смогут, если приложат достаточно усилий;

- если вы родитель — пожалуйста, не рассказывайте детям ежедневно как важно поступить в вуз. Лучше скажите им, что вы в них верите и гордитесь ими;

- если вы ученик — просто учитесь каждый день. Не пытайтесь накачивать себя ненужной и даже вредной мотивацией, а лучше спокойно, без надрыва и суеты каждый день делайте шаг вперед.

P. S. Ну и на всякий случай, всё вышесказанное применимо не только к обучению и подготовке к ЕГЭ, но и при решении любых жизненных задач. Пользуйтесь на здоровье.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Фото: Shutterstock (Arthur Linnik)

При этом школьный возраст заканчивается как раз в 17-18 лет — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0

Отсюда вывод: школьники 11 класса, сдающие ЕГЭ, вполне себе относятся к категории «подростки».

Кстати, советы в духе «расслабься — там сложно не сдать» часто работают как раз на повышение тревожности, поскольку страх провалится никуда не девается, а провалится на легком экзамене — еще хуже, чем на сложном. Да и снижение ожидаемых трудностей через обесценивание сложности экзамена не ведет к росту результатов. Как раз наоборот — ожидание что «будет непросто!» повышает шансы на успех. Есть соответствующие эксперименты — когда людям говорят «да там легкая работенка!», а потом они сталкиваются с трудностями, они теряются и сдаются гораздо быстрее, чем если им сразу сказать, что «в какие-то моменты может быть трудно — и это нормально». А трудности будут обязательно, поскольку даже в подготовке к ОГЭ есть новое, а новое — значит непривычное, сложное.

Так что поддерживать надо как раз не обесцениванием стоящей перед человеком задачи, а снижением мотивации в духе «это не вопрос жизни и смерти, это просто экзамен».

Впрочем, ваше расширение заставило меня вспомнить, что в таком виде — «расслабься…» я тоже этот аргумент использовал. Но не для детей, а для их классного руководителя — когда вся группа сбежала с консультации по информатике. Что как бы говорит нам о том, что у наших детей с мотивацией всё в порядке — они не собираются тратить на подготовку к ОГЭ больше, чем этот экзамен заслуживает. И меньше тоже: русский язык или даже литературу они не прогуливали.

И, раз уж об этом зашёл разговор, работу над «перемотивацией» ЕГЭ тоже надо начинать не с детей. Их истерия — следствие истерии родителей. Но на родителей в 11-м классе (или даже в 10-м) аргумент «расслабься» (или: «пожалуйста, не рассказывайте детям, как важно поступить в вуз») уже не подействует — поздно метаться. Работу с родителями надо начинать с первого класса.

ну, я поняла: «подросток» — это до ОГЭ, а как вы называете учеников 10-11 классов?

и — соответственно — как называете девочек?

и — соответственно — после 18 лет как это выглядит в вашей «классификации»?

увы. сегодня для абсолютного большинства учителей понятие «мотивации» сводится к угрозам, наказаниям и прочим «карательным мерам».

«Все, что Вы приводили в качестве примера на тупом законе Йеркса-Додсона, как впрочем и подавляющее большинство учителей…» — боже, Вы хоть прочитали собственный комментарий перед отправкой? Что «подавляющее большинство учителей»? Приводят в качестве примера закон Йеркса-Додсона? Или что? Вы что сказать-то хотите? :)

«Сравнивать человека с мышью — более чем некорректно и глупо.» — специально для не умеющих читать я процитирую: " Позже тот же эффект подтвердили на людях. Их, слава богу, током не били, но зато давали деньги (прям настоящие, прям в руки!) за решения задач. Как только сумма вознаграждения за верное решение становилась значительной, человек начинал ошибаться раз за разом.»

Не мотивировать детей на обучение??? Глупость.