На прямой линии 30 июня Владимир Путин назвал сказку «Колобок» одним из важных для себя произведений искусства. И призвал чиновников не забывать о судьбе ее главного героя. Филолог, преподаватель РАНХиГС, просветитель, автор лекций о литературе Леонид Клейн предлагает в целом внимательнее взглянуть на привычные всем нам детские сказки. И задуматься о смысле прочитанного.

Проблема восприятия текстов — будь то сказки или просто художественная литература — заключается в том, что мы не привыкли их анализировать, этому по разным причинам все еще не учат в школе. А ведь умение читать незамыленным взглядом, использовать прочитанное (даже не напрямую) — это очень ценный и необходимый гуманитарный и человеческий навык. Не нужно специально ничего домысливать, иногда следует просто задуматься о смысле прочитанного. И читать между строк тоже совсем не обязательно, порой достаточно внимательно прочитать сами строки.

Зачем Колобок ушел от дедушки и бабушки

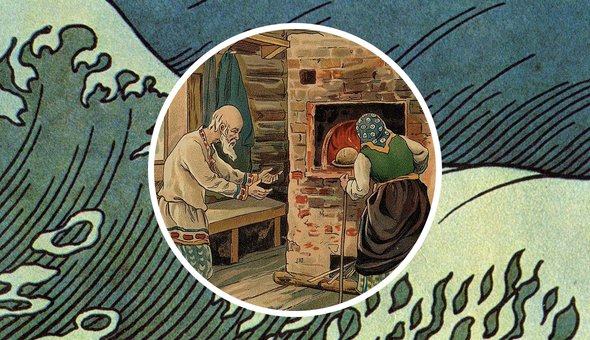

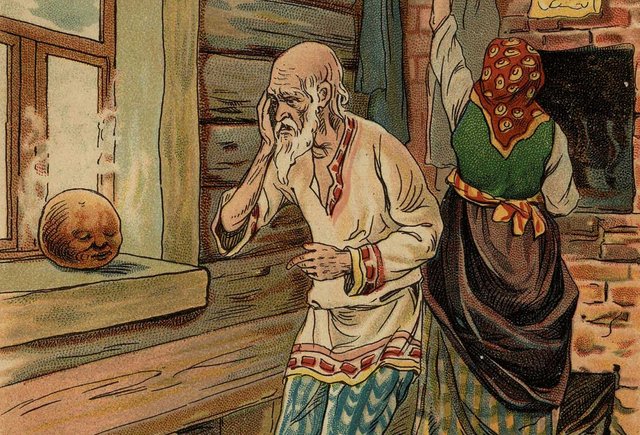

Мы с детства знаем «Колобка». Это сказка о ключевых этапах жизненного пути человека, которые подаются через судьбу главного героя. В начале произведения Колобка вообще не было, а потом он возник: «По амбару метён, по сусечкам скребён». Когда бабушка его приготовила, она оставила его греться на окошке. Именно оно стало границей между домом и большим миром, куда Колобок выскочил и обрел свободу. В тексте это закрепляет рефрен: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел». Далее в сказке герой познакомился с Зайцем, Волком, Медведем и Лисой, которая его съела. То есть заключительным этапом произведения стала смерть Колобка. Сказка про «Колобка» рассказывает о рождении, сепарации от родителей, самостоятельной жизни человека, его пути и смерти — зачастую случайной.

Почему старуха осталась у разбитого корыта

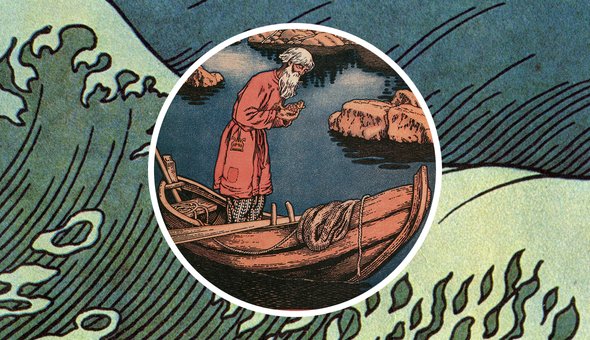

Теперь рассмотрим другой знакомый нам с детства пример, «Сказку о рыбаке и рыбке». Ее очень удобно анализировать после «Колобка», потому что сюжет также состоит из нескольких этапов. О чем это произведение?

Во-первых, это сказка о власти и о том, кому она принадлежит. Пушкин намекает читателям, что властью обладал именно старик, потому что произведение называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Хотя мы прекрасно понимаем, что главным действующим лицом в нем являлась старуха.

К. Д. Ушинский в своем учебнике для младшей школы заметил, что Пушкин мог написать: «Жили старик и старуха». Тогда все было бы по-другому: однородным подлежащим стало «старик и старуха». Однако автор сочинил: «Жил старик со своею старухой». Это очень важно. Здесь «старик» — подлежащее, а «со старухой» — дополнение в прямом и переносном смысле слова. Но по сюжету произведения старик не использовал ту власть, которая была ему дана, и он фактически стал дополнением старухи.

Во-вторых, это сказка о напрасности желаний старухи, ведь героиня в конце осталась у разбитого корыта. Так вышло по двум причинам:

- Старуха желала иметь блага без старика. Хотя ей досталось корыто, избушка и социальный статус (а сам старик остался черным крестьянином), она каждый раз была недовольна и все время бранила героя. Вскоре старуха и вовсе захотела убрать старика в качестве посредника и стать владычицей морскою. Но это было невозможно, поскольку исполнение ее желаний напрямую зависело от ее мужа, это, в свою очередь, злило героиню, и круг замыкался.

- Следующая причина связана с тем, что старуха стремилась получить большее, но не ценила то, что имела. Именно поэтому быть владычицей морскою для нее в каком-то смысле тупик. Владычица морская — тот персонаж, у которого уже все есть и которому ничего не нужно. То есть в любом случае исполнение желания стало бы концом для старухи, ведь, приобретая этот статус, она лишилась бы возможности хотеть чего-то еще. Проблема не в том, что старуха хотела большего, ведь часто человек хочет большего, но здесь важно, что она ни разу не смогла насладиться тем, что у нее было.

Есть еще один важный момент: а почему старуха вообще должна получать эти блага? Они со стариком тридцать лет и три года ничем не занимались: она пряла свою пряжу, а он ловил в море рыбу. Но как только возник ресурс, взявшийся из ниоткуда, сразу появилась обида на мир, и героиня начала пользоваться подневольностью мужа. Здесь, конечно, поднимается тема власти.

В конце произведения герои возвратились в исходное состояние. Сказка закончилась, но читателям не очень понятно, помнят ли герои, что с ними происходило. Это означает, что либо Пушкин говорит о череде каких-то изменений и напрасности этих желаний, либо о том, что старуха, которая сидела перед стариком, всегда в потенциале являлась столбовой дворянкой или даже царицей. Она всегда была готова унизить, оскорбить, наказать и использовать мужа. За злобу и безмерные желания старуха получила наказание, но и старик был наказан, потому что, возможно, он видел, кто перед ним находился, но передал ей власть. Таким образом, эта сказка гораздо глубже и объемнее, чем просто сказка про жадность.

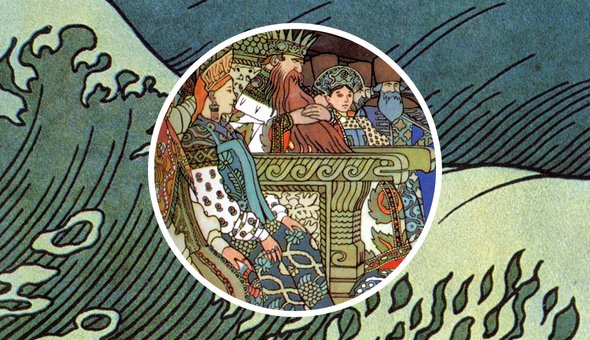

Как Гвидон боролся за внимание отца

В «Сказке о царе Салтане» вместо возвращения блудного сына фактически есть возвращение блудного отца. Лишившись родителя, Гвидон создал свое царство и сделал все возможное, чтобы получить признание Салтана.

Главный герой находился под властью многих обстоятельств. Он испытывал тоску по отцу («Видеть я б хотел отца»), искал благословения матери, чтобы жениться на Царевне Лебеди. Кроме того, Гвидон до определенного момента зависел и от самой Царевны. Она была для него поставщиком чудес и важнейшим ресурсом волшебства. Благодаря Царевне Лебеди Гвидон мог тайно навещать Салтана.

Героиня помогла царевичу: подарила белочку, грызущую орешки, и 33 богатырей. Вскоре от Бабарихи Гвидон узнал о прекрасной Царевне и захотел на ней жениться.

«За морем царевна есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит».

Речь шла о самой Царевне Лебеди: «Знай, близка судьба твоя, / Ведь царевна эта — я». Она сделала очень интересный шаг, приняв предложение Гвидона. Героиня была готова лишиться своего волшебства, выйти замуж и потерять власть над царевичем. Затем пара просила благословения у матери Гвидона, таким образом передав ей власть:

«Просим оба разрешенья,

Твоего благословенья:

Ты детей благослови

Жить в совете и любви».

Над главою их покорной

Мать с иконой чудотворной

Слезы льет и говорит:

«Бог вас, дети, наградит».

Князь не долго собирался,

На царевне обвенчался;

Стали жить да поживать,

Да приплода поджидать.

После женитьбы Гвидон не расставался с супругой и не навещал отца, и вскоре Салтан сам приехал к сыну. Царевич стал главным и перестал зависеть от других героев. На протяжении сюжета видно, как властью обладали разные персонажи: Салтан, Царевна Лебедь, княгиня и в конце царевич Гвидон.

Мы видим, что на самом деле это сказка прежде всего про получение независимости от отца и приобретение собственной власти.

Пушкина всегда волновал вопрос власти. Когда королевич Елисей в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» обратился в поисках своей невесты к ветру, он сказал:

«Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе.

Не боишься никого,

Кроме бога одного».

В тексте есть четкая субординация: всегда будет кто-то выше. Никто не может стать морской владычицей или богом. Волшебство в сказках Пушкина функционально: оно не нарушает субординацию власти. Его можно обменять: герой либо свободный могучий волшебник, либо женат по любви.

Свобода потеряна, но вместо нее приобретается что-то другое. Поэтому эти сказки управленческие. Они описывают вертикаль власти, рассказывают про субординацию и про то, кто главный.

Какой из этого можно сделать вывод? Содержание всегда больше, чем сюжет. Художественная литература, фольклор — это всегда образ, который запоминается.

Иллюстрация на обложке: Иллюстрация: Shutterstock / Alina Samorokova6

То, что Гвидон был вампиром подтверждает по крайней мере два факта. 1) «…сына дал им Бог в аршин.» То есть при рождении рост был 71 см. люди такими не рождаются. 2) Он стремительно рос. когда их бросили в бочке в море, то «… и растет ребенок там не по дням а по часам.» Он вышел из бочки уже зрелым. Сразу начал охотиться. 3) Он по своей воле превращался в кровососущих тварей (комар, муха, шмель).

Все это это явные признаки вампирской расы, в том числе и быстрое, стремительное взросление.

Лебедь-царевна точно не человек, даже по внешнему виду когда не лебедь а в человеческом облике: «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит.»

По порядку.

Колобок. Этот персонаж часто встречается в жизни. Оторававшись от роителей, друзей и много о себе возомнивший тип пархает по жизни как бабочка с цветка на цветок. До поры до времени. И на старуху бывает проруха, на хитрую ж@пу есть х@й с резьбой и тд.

Про рыбака и рыбку. Это великая история об большой любви. В молодости мы грезим о «рай в шалаше с милой». Вот и в сказке старик со СВОЕЮ старухою живут у САМОГО! синего моря. Но жизн прошла и старуха (впрочем как и все женщины) начинает чудить. И то ей не нравится и сё не по нраву. Но, старик любит её, не спорит и исполняет все её желания.

Человеческие желания — суть суета и майя. Дойдя до края, до конца фантазий мы понимаем, что гланое в жизни — любовь. А жизнь? А что жизнь? Она проходит.

В русской литерературе встречаются персонажи покруче колобка. Колобок довыёживался сам по себе. А есть еще и Буратино, который за собой ведет из одной опасности к другой целый коллектив.

А вы — автор текста… помолчите. Подумайте. Может быть и вам повезет встретить на своем жизненном пути настоящую любовь, которая будет мириться к вашим причудам и капризам.

И да, колобка на подоконник положили простыть, а не загорать. Он, мать твою, хлеб! А хлебу после печи надо простыть, ну или остыть, кому как удобнее. И делается это в таком месте, где есть движение воздушных масс, иначе на хлебе образуется конденсат. Единственная мораль сей сказки, это для чего родился, там и пригодился! Потому как если бы не убежал, то не лиса, а дед с бабкой бы сожрали.

А Лебедь хотела простого женского счасться. Слепила сама себе прынца и вышла замуж. А что будет, если завтра ему расскажут про молодильные яблоки, а жена уже не сможет их ему достать?

И так далее.Чем хороша литература, в ней можно найти все, даже то, что автор не вкладывал.

Открылись словно из ларца,

Однообразные на диво

Трактовки Пушкина — отца

Поэзии игривой

от словоблуда-подлеца

Для нее стать Морскою Царевной — это шанс навсегда избавить себя от старика, стать наконец-то первой и самой исполнят свои желания без посредника.

Уверена, все рано или поздно пытаются анализировать текст коротеньких сказок. (Про рукотворное понятно.) Но вот колобок и курочка ряба, там вроде и авторства нет. В них человеческий гений зашифровал некую идею которая запоминается. Для Колобка: осторожно, не будь падок на лесть, а для противоположной стороны- что невозможно получить напрямую, можно получить с помощью хитрости и лести. А вот с курочкой интересно, там явно подсказка, что у любого предмета есть одна слабая точка. Это как в физическом так и в моральном смысле. В репке тоже заложен как реально закон физики так моральная составляющая по принципу Пролетарии всех стран объединяйтесь :)

Ещё одна сказка «Теремок», там где волк, лиса и медведь хотят сожрать хозяев (мышку, лягушку, петуха и ежа). Здесь особо веселит как лиса призывает медведя подключиться к процессу она рассказывает: «мышь нарушка там зерно толчёт, а лягушка пироги печет, а петух с колючим ёжиком режут сало острым ножиком». В детстве, дочитав до этого места я всегда переставал волноваться за обитателей теремка — у них есть острый ножик, и судя по всему управляться они с ним умеют (где-то за кадром какая-то свинья к ним уже заходила, да так и осталась).

Авторский анализ колобка как-то не убедителен. Это скорее не жизнь, а правильная карьерная лесница, ведь колобка сожрали достаточно быстро чтобы он не успел зачерстветь.

Царевна-лебедь с самого начала рулила процессом, и конечно не могла допустить, чтобы обласканный ею царевич где-то шлялся в поисках бабы которой по результату всё может достаться (как в сказке о рыбаке и рыбке).

В общем, нет необходимости искать скрытые смымлы и морали у сказок — всё лежит на поверхности — «А ларчик просто открывался».

Так как «я от бабушка сшёл, я от дедушки сшёл», да и БасСарий — лисий (прозвище Дион-Иса), его мама Лиса (Богиня любви и земли — Артемида, Богиня медведица).

Но Дион-Ис — это Бог Солнца (свет, фотон света — а без него и Солнца нет), он же Аполлон Феб/сверкающий (Ной (древнеирландское) — 9 Нимф/Муз/Фей; 9 число Луны, 9 священных и целебных трав; 9, для кого-то 8, планет), а вот «система Венеры"/без Меркурия (исходный образ Артемида-АркТик, медведица, Полярная звезда, Малая медведица (совок, ковш, ковчег — черпать), Север). Собственно именно Гуидо (н) — светящийся и есть Аполлон Феб (сверкающий), но тут иное имя Бог Солнца -ДагаБага/Дажьбог, равнинные БерЕнда, всплывает, он же Дагон/Дадон, в русском от него дождь, да и Царевна Лебедь (Луна) рядом, смотри фрески и барельефы Храма мира, Рим: «ночью Землю освещает, днём Свет Солнца затмевает,…» (так это же правда Солнце — колобок, что по сусекам наскребли — и не светит, оно ФИОЛЕТОВОЕ, и тепловой объект с пиком энергии на Фиолетовом, где 98% энергии излучения — это: темносиний-фиолетовый (пик)-утрафиолетовый-которкие водны до 280 нм).

Собственно Владицчица морская и русалка — это же Луна, Купалетса, она же Царица ночи и царица всех русалок и наяв, всех водных существ и повелительница воды.

Тут иная философия и связана она с Сотворением мира и Солнечной системы, законам котороые действуют во Вселенной и Солнечной системе, хотя предложенный вариант, как слой мудрости тоже имеет право на жизнь.

Что касается сказок Пушкина, то все, конечно, здорово, только «Сказал о мертвой царевне» — это «Белоснежка и 7 гномов», сюжет взят Пушкиным у братьев Гримм, так же как и сюжет «Золотой рыбки», написанной по мотивам сказки «Повар и карп». Так что привязывать все, что автор статьи написал, к гению Пушкина не совсем верно.