Как говорить с современными школьниками о событиях 80-летней давности? И может ли литература — в рамках школьной программы и вне ее — помочь выстроить этот диалог? Вместе со Сбером и учителем литературы, соведущим подкаста «От звонка до звонка» Никитой Исаевым ищем ответы на эти и многие другие вопросы.

Школьная программа у нас построена по системе рубанка: мы как бы изучаем литературу слоями — сначала фольклор, потом древнерусская литература, дальше — XVIII, XIX, XX века. Так каждый год. Поэтому в мае мы всегда приходим к произведениям о войне. В отличие от других тем, здесь у педагогов все-таки есть выбор, причем достаточно широкий.

Я предпочитаю давать детям небольшие тексты — стихи, отрывки, — которые можно прочитать прямо на уроке и сразу же обсудить. Для меня важно, чтобы в любом тексте ученики находили какие-то точки удивления, чтобы они умели задавать вопросы, чтобы текст их цеплял. Поэтому мы берем, например, стихи Ольги Берггольц и читаем их вместе, строчка за строчкой, пытаясь понять, о чем это стихотворение, вытащить из него все смыслы, какие только возможны.

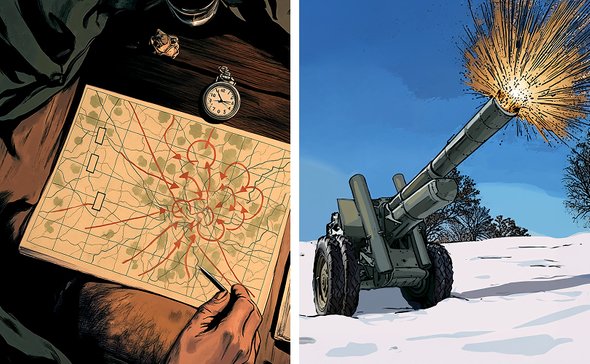

Тот же «Василий Тёркин» Твардовского — это на первый взгляд очень простой текст. С простыми героем и формой. Но это только первое впечатление. На самом деле текст этот глубоко включен в литературный контекст. Мы с учениками, например, обсуждаем, чем Василий Тёркин похож на Евгения Онегина. Хотя, казалось бы, какие там могут быть точки пересечения? У этого произведения очень сложная структура. А ведь начиналось оно с маленьких стишков-фельетонов про Васю Тёркина — Твардовский писал их еще во время Финской кампании. Стишки эти сопровождались зарисовками и печатались в газете.

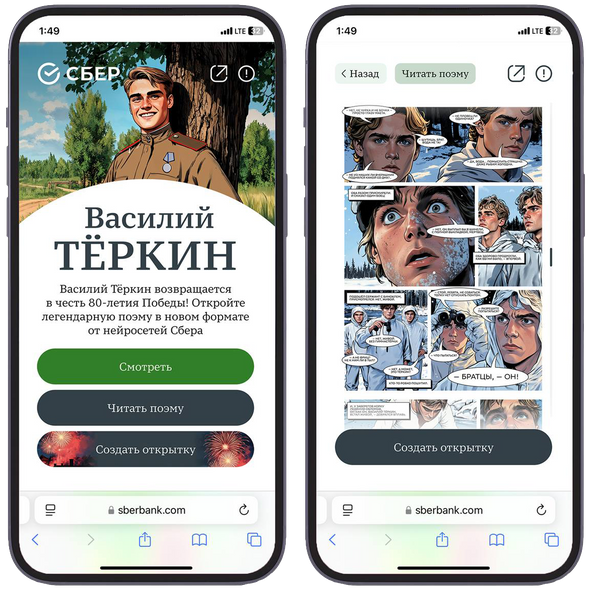

По-новому взглянуть на поэму о советском герое Василии Тёркине можно в проекте Сбера: произведение Твардовского здесь адаптировали под цифровой формат. «Книга про бойца», как ее называл сам автор, теперь сопровождается нейроиллюстрациями. Это попытка рассказать о фронтовом герое так, чтобы он стал ближе подросткам: через язык и формат, который им понятен, с помощью визуального сторителлинга и динамичных образов.

Я не вижу ничего страшного в том, чтобы даже на базе такого непростого произведения появлялись новые форматы — те же графические иллюстрации. Здесь главное — понимать, зачем и ради чего проводится такая работа, и не откатываться назад, к совсем простым формам. Важно находиться в диалоге с автором произведения, который создал в итоге очень сложную поэму, заслужившую среди прочего даже похвалу Ивана Бунина! Автора, который, как мы знаем, всё советское отрицал.

Вообще, тема Великой Отечественной войны в обсуждении с детьми — ужасно сложная. Не хочется ее упрощать, уплощать, превращать в плакат. Именно поэтому я, поскольку у меня есть такая возможность, выбрал для себя нишу — то, что я всегда готов обсуждать, когда речь заходит о войне. Это блокада Ленинграда. Изучению этой темы я сам посвятил много времени. Сначала прочитал книжку Полины Барсковой «Седьмая щелочь», потом стал читать блокадные дневники, изданные Европейским университетом в Санкт-Петербурге. После погружения в тему сделал выставку в нашей школе — нашел фотографии блокадного Ленинграда, рядом разместил стихи поэтов-блокадников. Это была выставка, не приуроченная ни к 9 Мая, ни к Дню снятия блокады. Я вообще не люблю привязки к датам — считаю, разговоры о таких событиях должны быть вневременными.

Но, обсуждая «программные» произведения о войне в мае, я также стараюсь говорить о происходящем в блокадном Ленинграде. Потому что здесь нет места браваде и бряцанию оружием. Здесь нет ничего, кроме горя, боли, слез и ужаса. Мы читаем стихи, я показываю детям фильмы, в том числе фильм «Голоса», который когда-то шел по Первому каналу.

Мы обсуждаем произведения и вне программы: «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой, «Вальхен» Ольги Громовой. Ольга Громова даже приходила в наш учительский подкаст «От звонка до звонка».

А еще я понял, что в такой сложной теме, как война, стоит идти не от программы и, возможно, даже не от конкретной темы, а от истории семьи. Я обычно начинаю с себя: говорю о том, что мой дед Егор Исаев написал поэму, посвященную Великой Отечественной войне — «Суд памяти». Это история о послевоенной Германии, главный герой которой, немец, собирает пули на стрельбище, чтобы переплавить их и продать. Его уволили с работы, ему нечем кормить семью. Когда мой дед поделился идеей будущей поэмы с Константином Паустовским, тот сказал: «Молодой человек, вы нашли ключ к войне. Война начинается со стрельбища — с того, что людей учат убивать».

На уроках я говорю с детьми и про деда по линии матери. А ребята в ответ, если хотят, делятся своими историями. Всегда радуюсь, когда получается выстроить живой диалог на уроке: я что-то рассказал, ученик продолжил.

Но пока сделать эту работу систематической я не могу, не нашел еще нужного подхода. Можно было бы дать простое задание: рассказать про истории прадедушек и прабабушек, которые воевали или были детьми во время ВОВ. Но не хочется превращать это в серию докладов на уроке. Здесь же самое важное — сохранение памяти. К сожалению, выясняется, что дети просто мало знают об истории своей семьи — некоторые не понимают даже, где их родители работают. И, что интересно, не знают, как об этом спрашивать. Всему этому надо учить. Очень важно научить детей и научиться самим сохранять память: о репрессированных родных, о тех, кто воевал или был свидетелем войны, о нашем прошлом.

Новый подход к поэме «Василий Тёркин» — один из шагов к сохранению памяти о событиях прошлого. В проекте Сбера главный герой буквально оживает на страницах произведения: он отправляется на фронт, вступает в бой, знакомится с боевыми товарищами и скучает по родному дому. Новые технологии позволяют читателям, особенно школьникам, взглянуть на героя поэмы иначе, увидеть в нем практически ровесника, молодого человека — такого же, как и они сами.

Фото и иллюстрации: © Сбер

Реклама. ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893, erid: 2W5zFHaeGPJ

ИНТЕРВЬЮ

«Миром будут управлять женщины. Потому что они читают книжки»: писатель Ислам Ханипаев — о современной литературе

ТЕСТ

«Желчный циник и нетакуся». Тест: кто из литературных героев написал бы это в приложении для знакомств

КУЛЬТУРА

Кто был прототипом Остапа Бендера и Карабаса-Барабаса: 7 историй, о которых не рассказывают в школе

Предлагаю, что написала моя мама в год своего восьмидесятилетия

http://www.4plus5.ru/101.htm

Советую в каждой семье сохранить воспоминания о войне пока их ещё можно записать.

А потом перейти к 96-серийному фильму «Вторая мировая. День за днём» группы российских историков во главе Виктора Правдюка (в свободном доступе в интернете).