Оказывается, история в школе — это не только заучивание дат, нудные лекции и километровые таблички. Четыре учителя рассказали о своих методах организации уроков истории, которые приносят детям не только пользу, но и удовольствие.

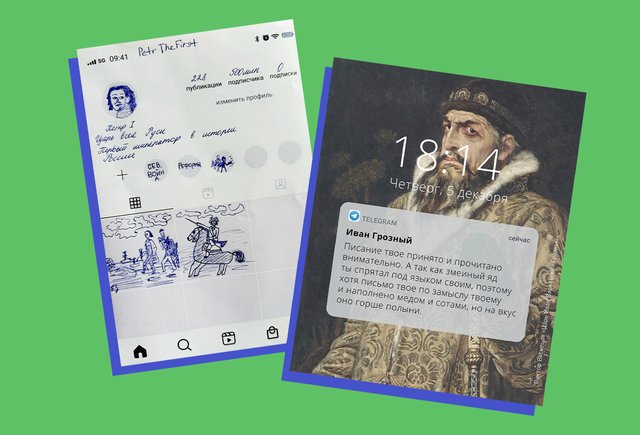

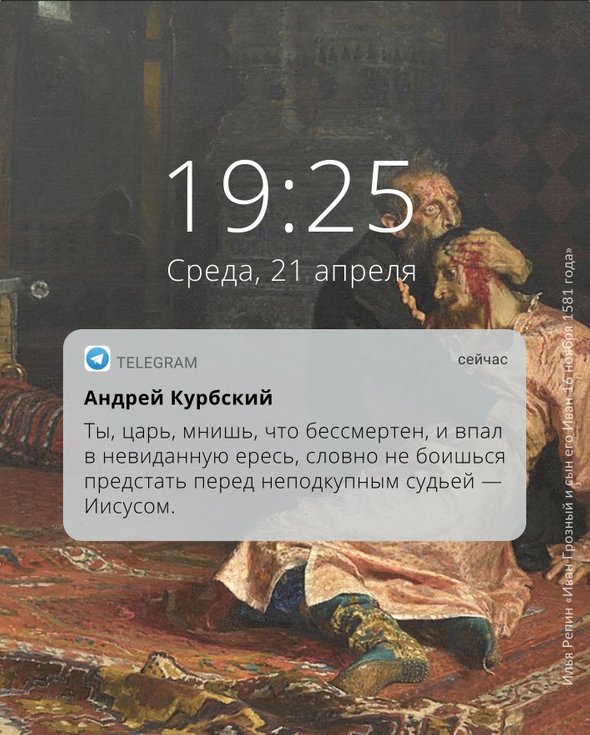

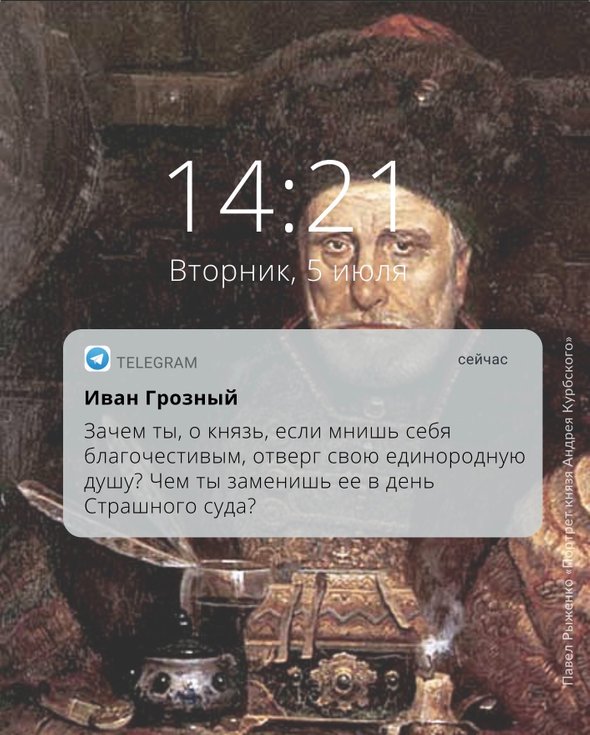

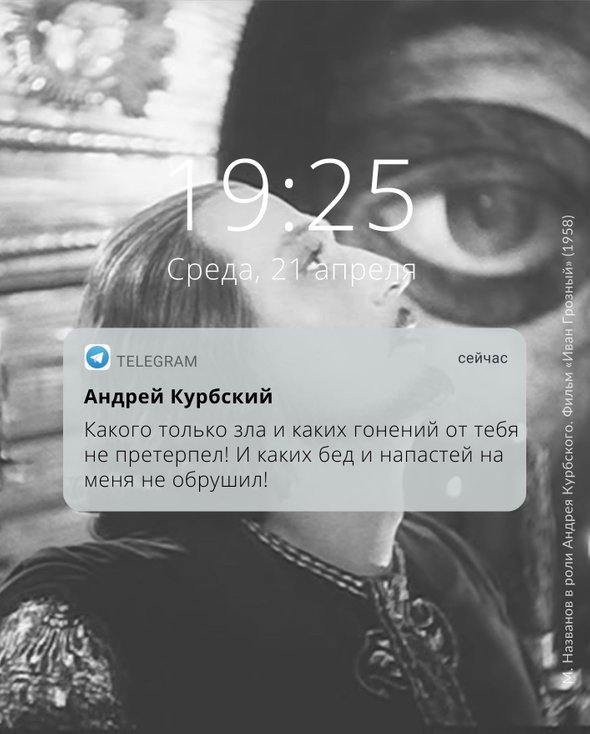

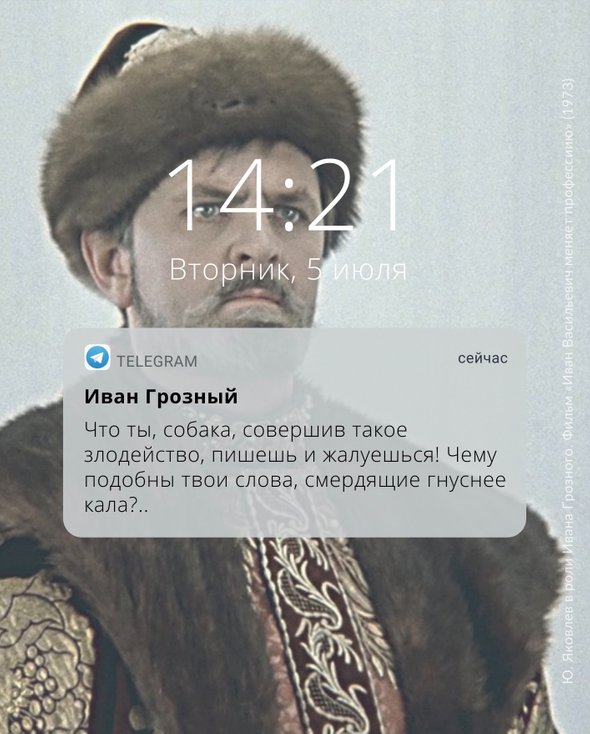

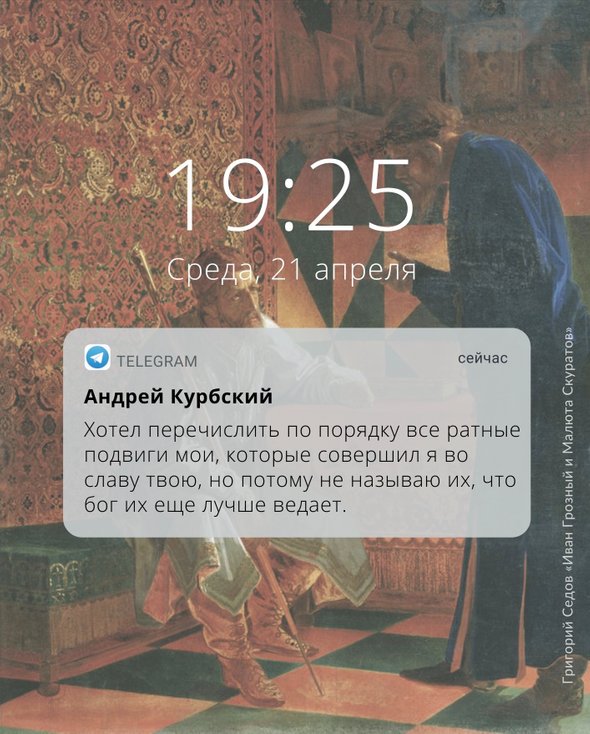

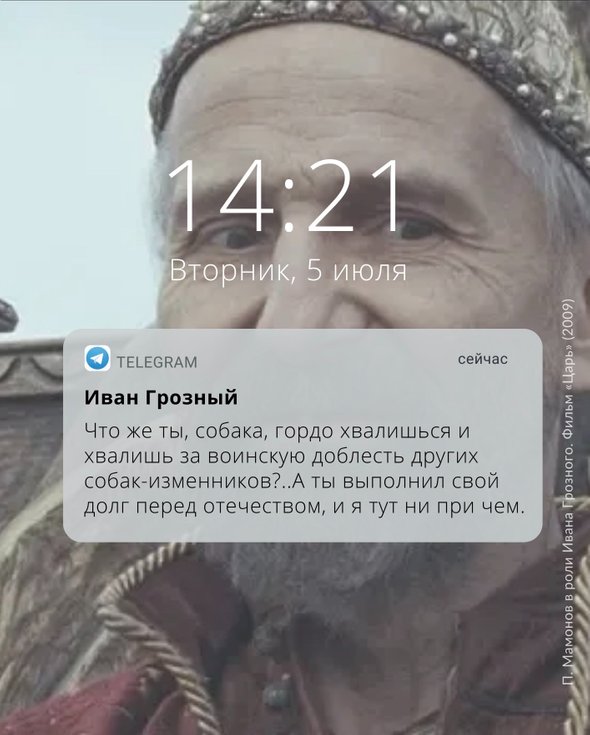

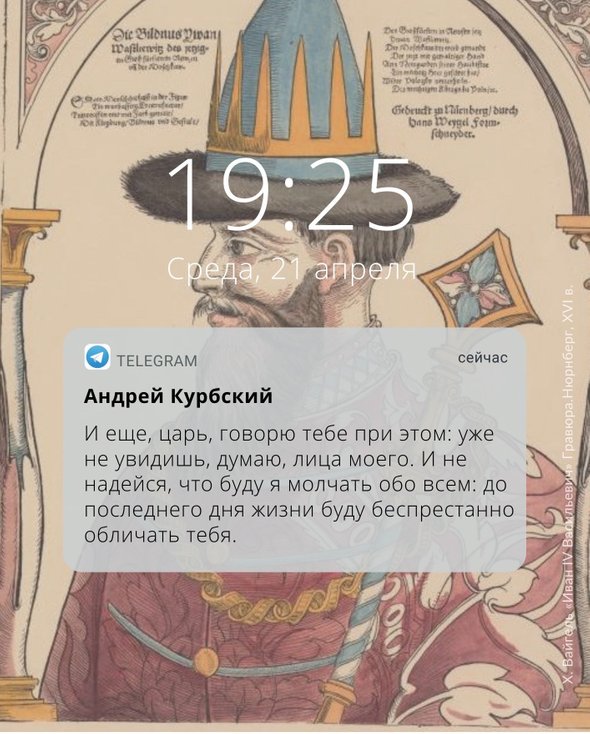

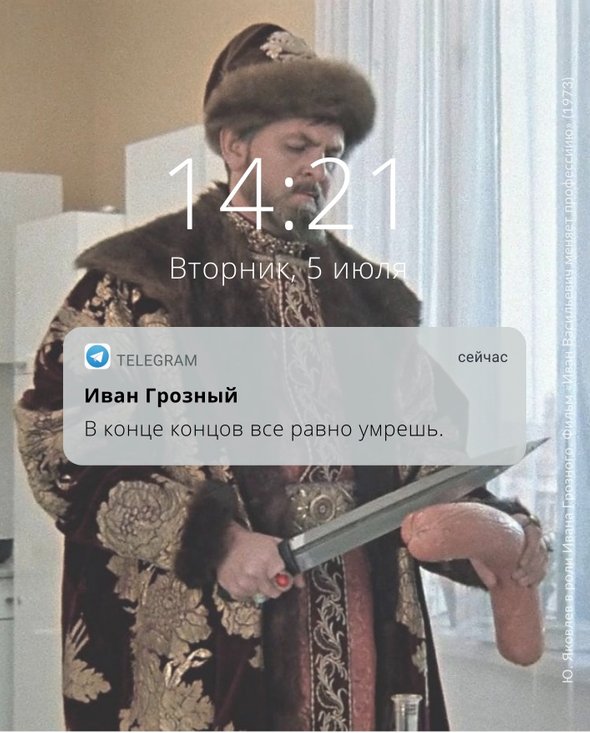

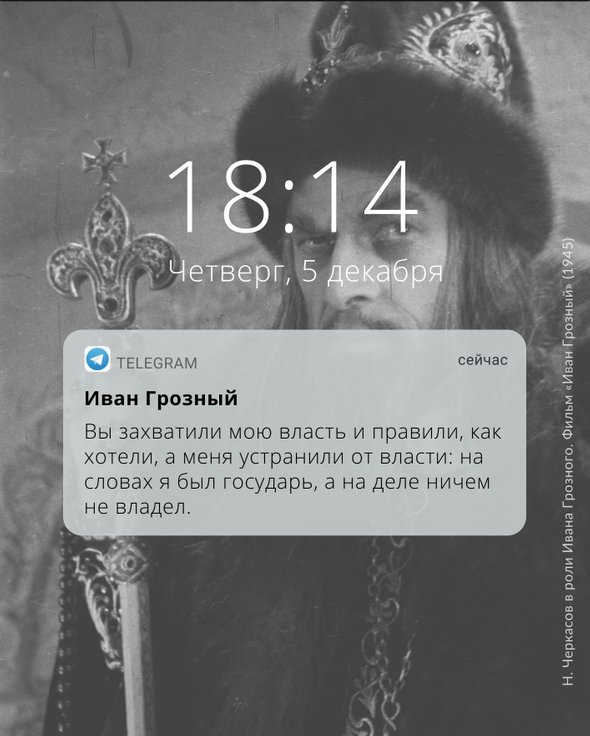

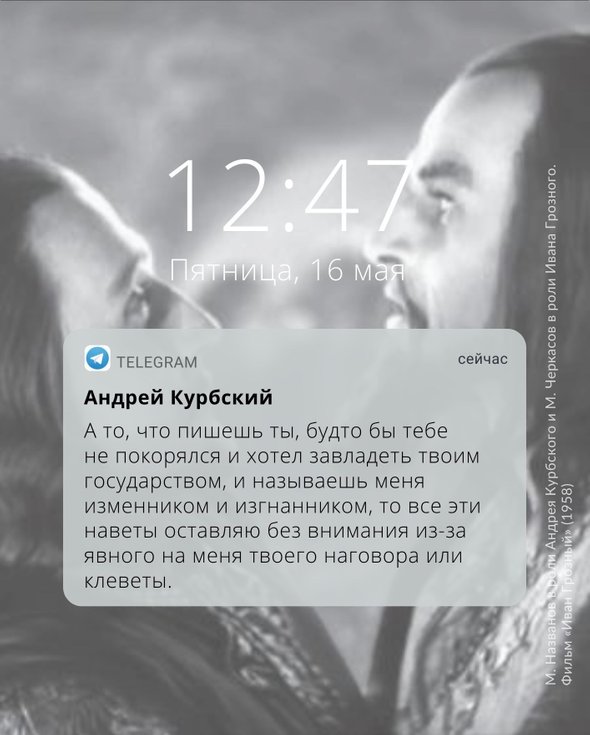

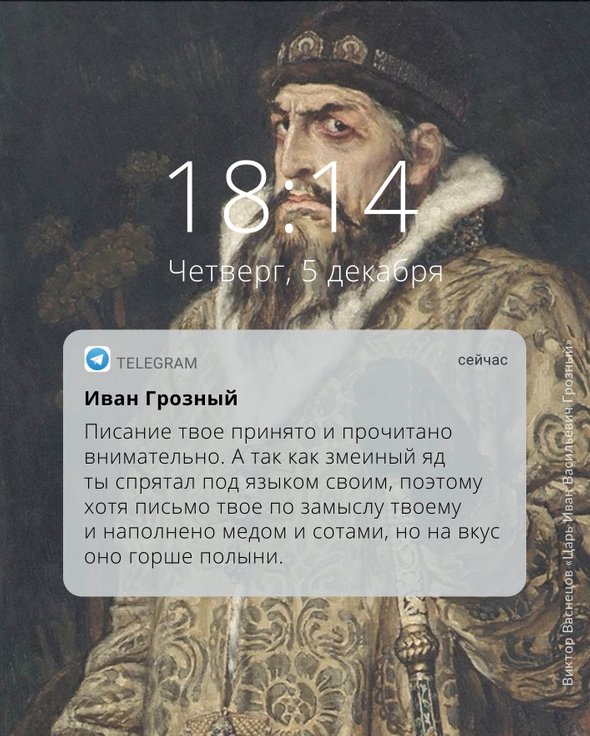

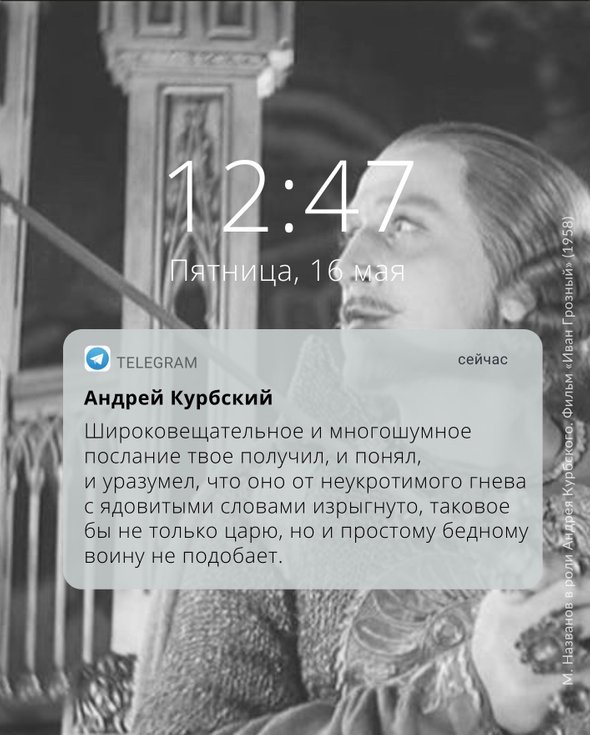

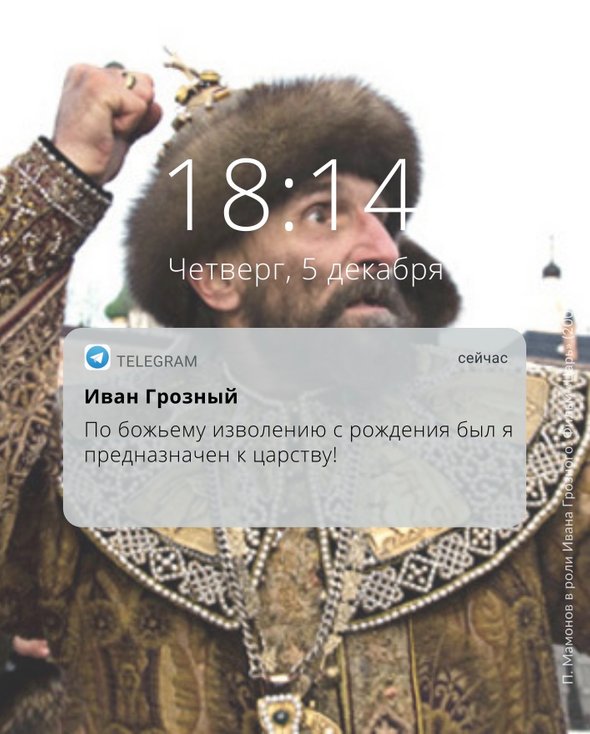

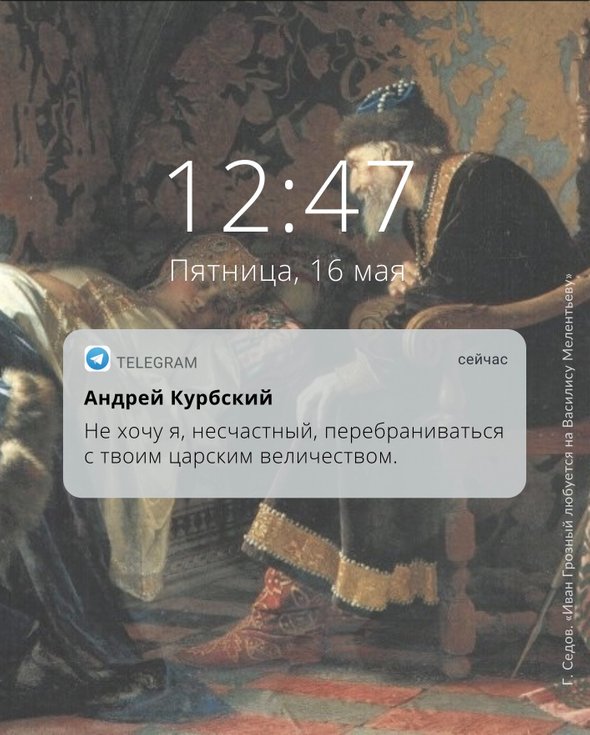

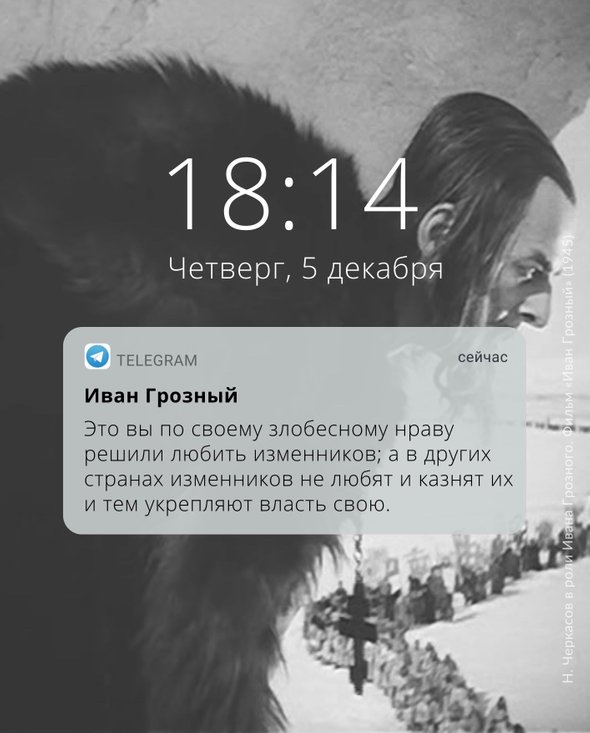

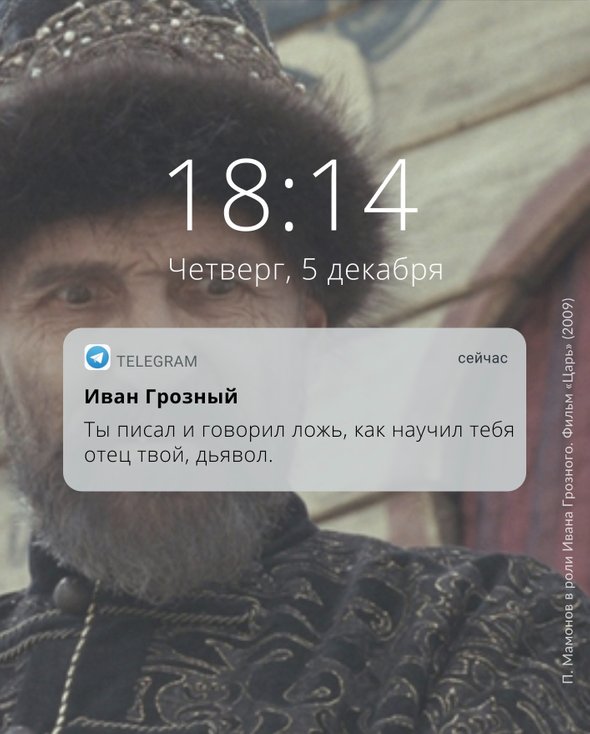

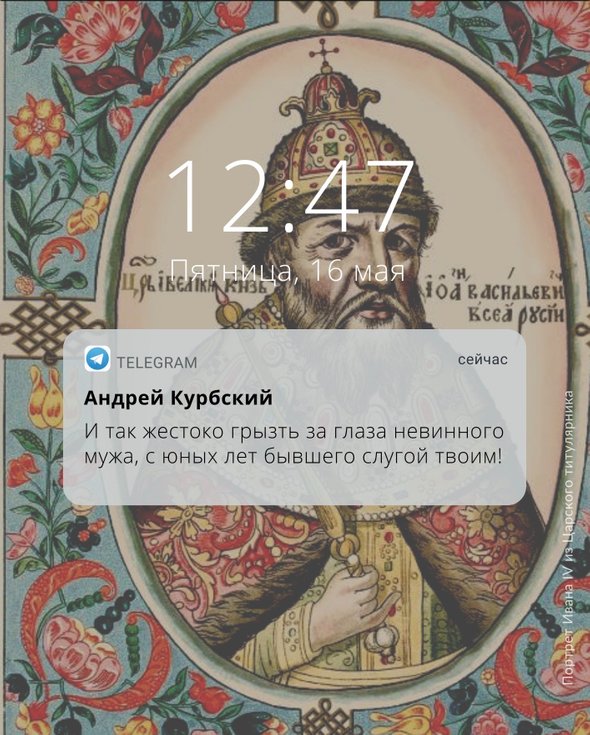

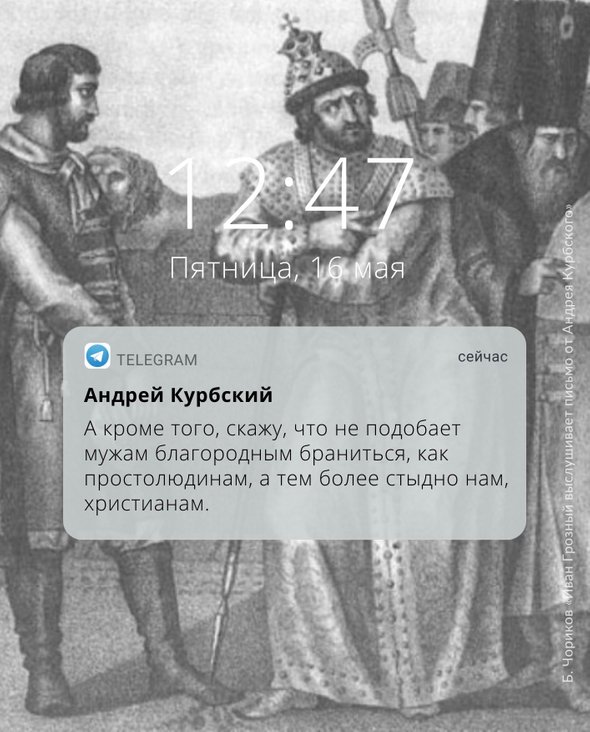

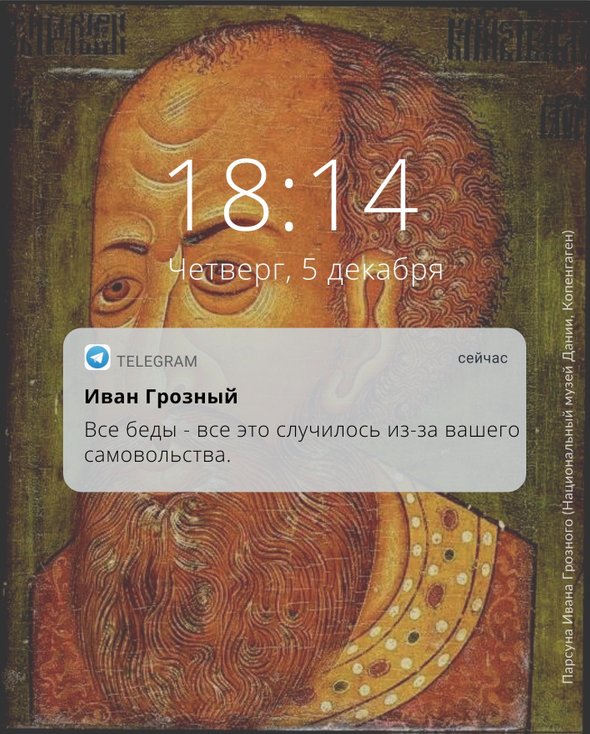

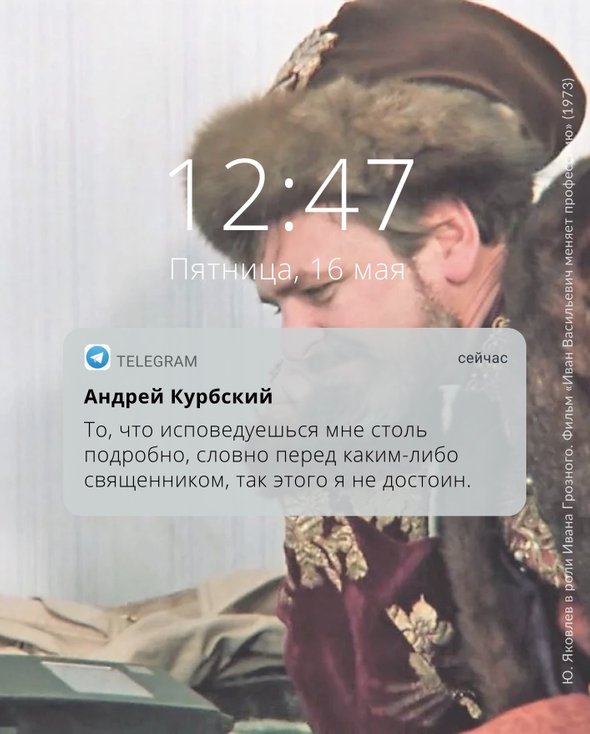

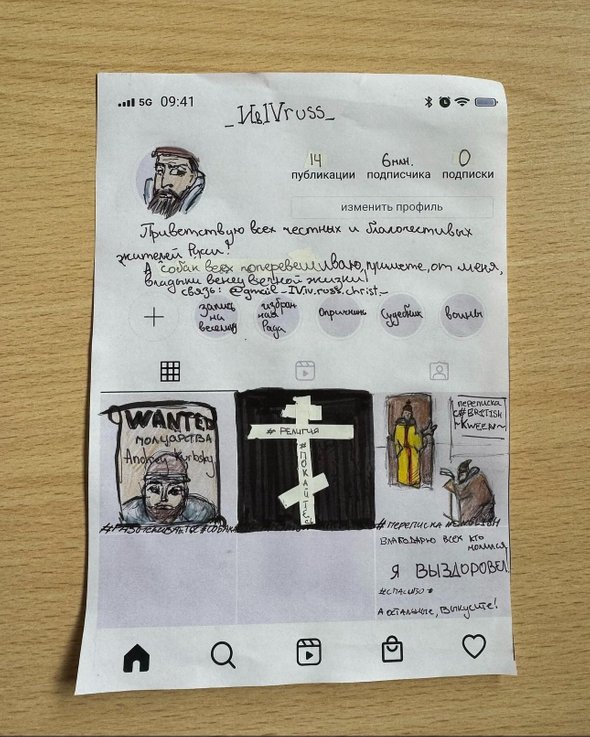

1. Перенести в телеграм переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским

Антон Лукашкин, учитель истории в школе при Посольстве РФ во Франции, Париж

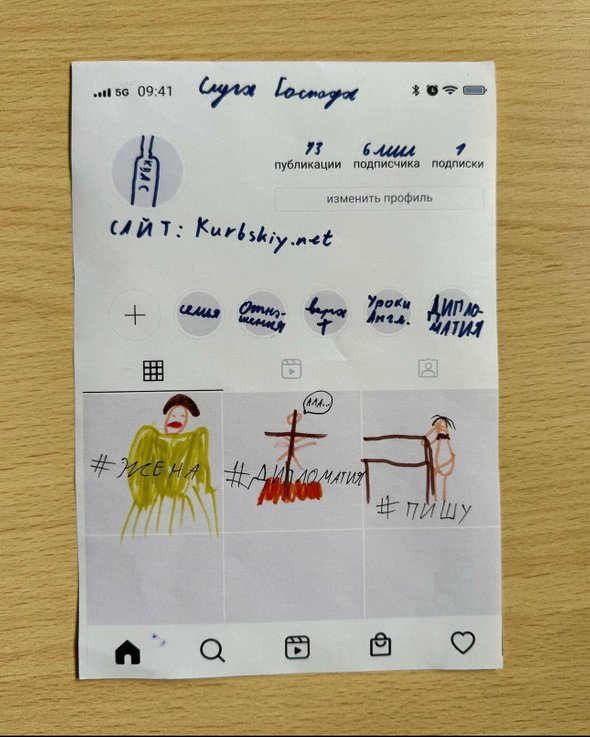

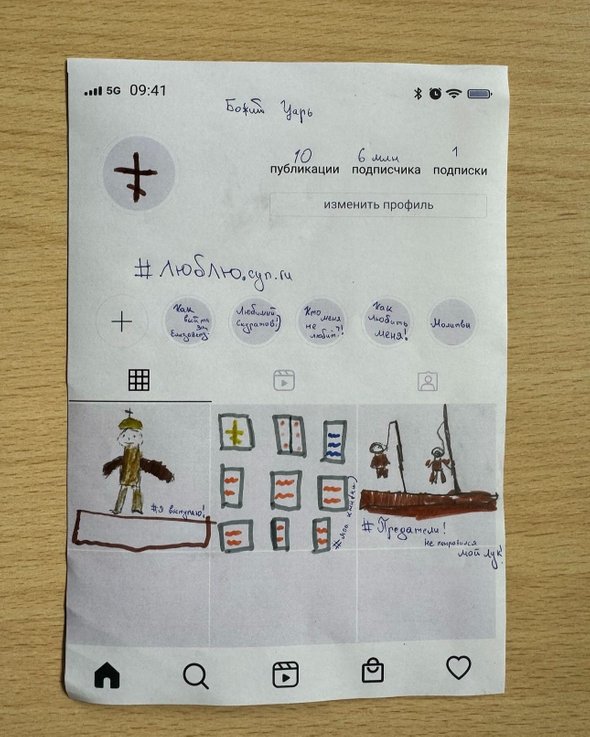

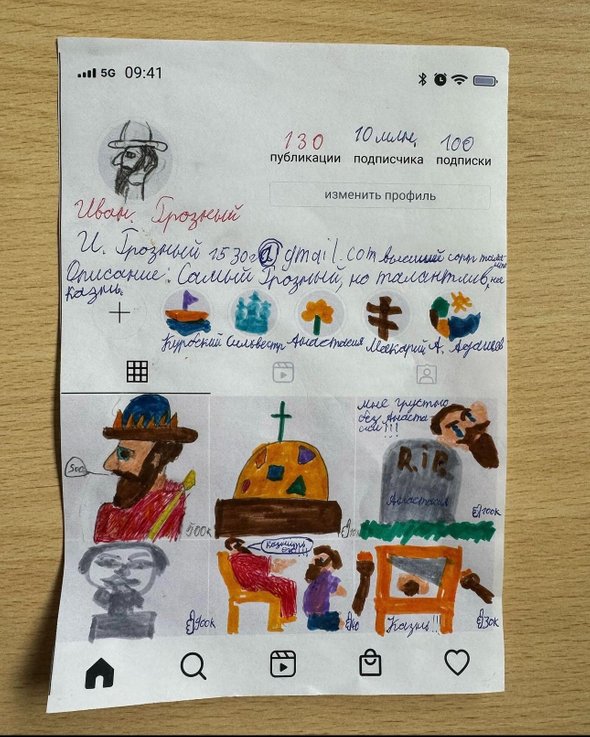

Дети на уроках постоянно отвлекаются на телефон, ищут ответы в поисковиках, переписываются друг с другом. Однажды я попробовал превратить постоянно доступный интернет из отвлекающего фактора в полезный инструмент и предложил ученикам представить переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским в мессенджере. Она особенно прекрасна экспрессивными выражениями, поэтому в формате привычного для детей чата это выглядит особенно забавно, посудите сами.

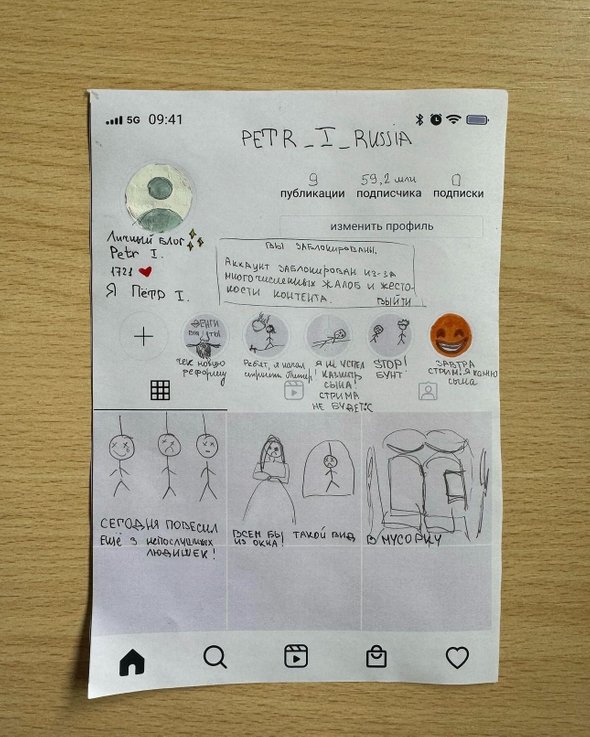

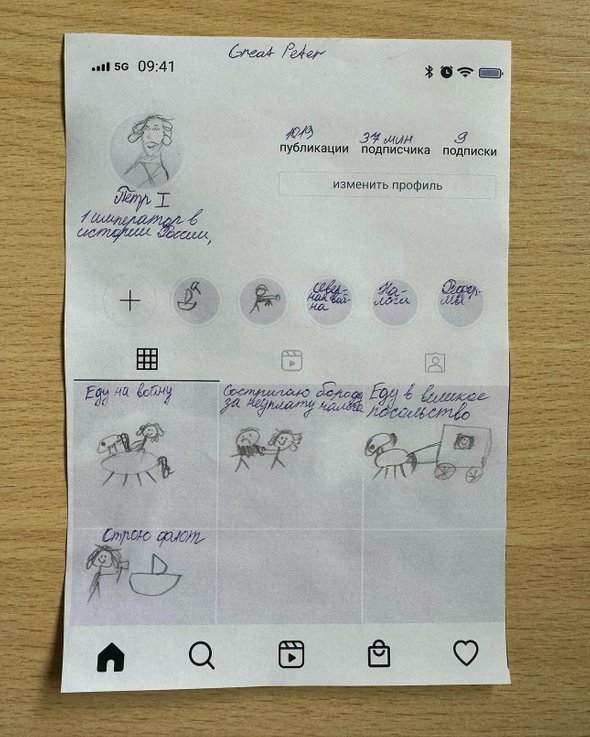

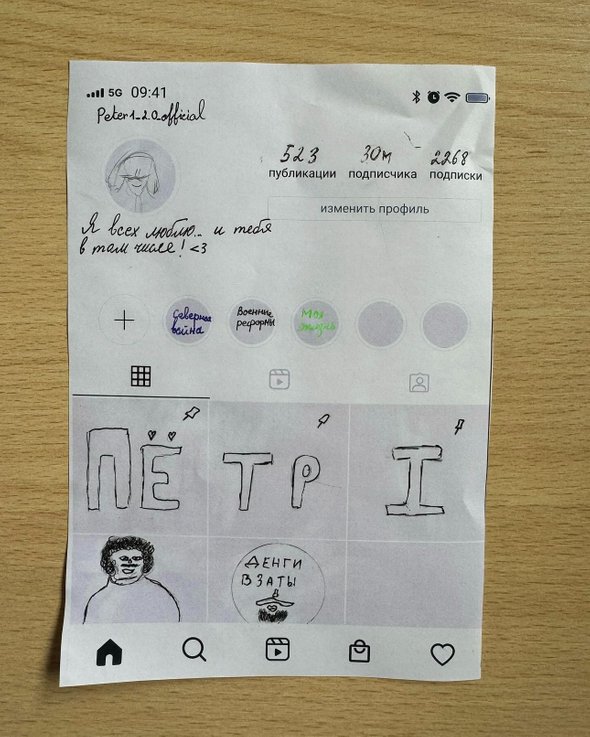

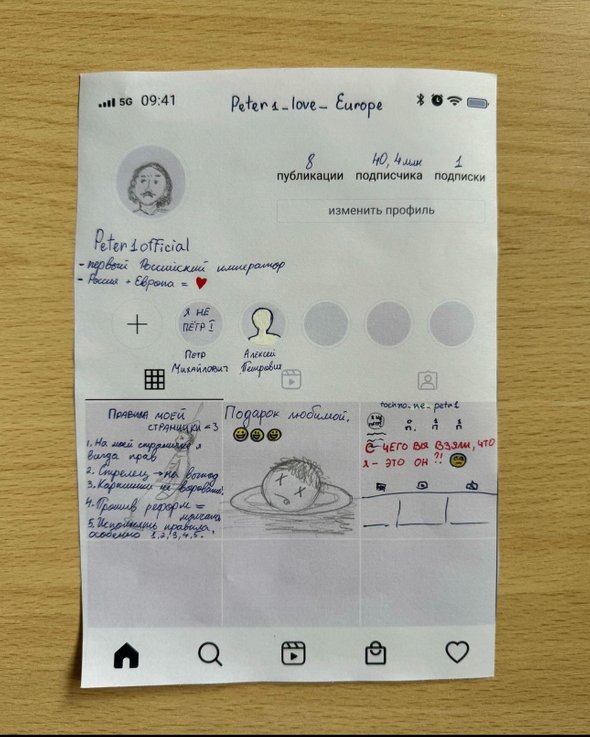

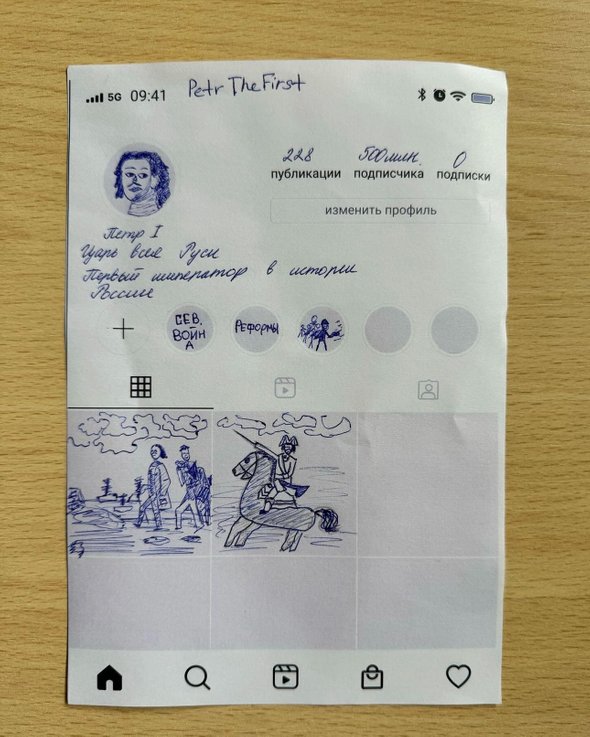

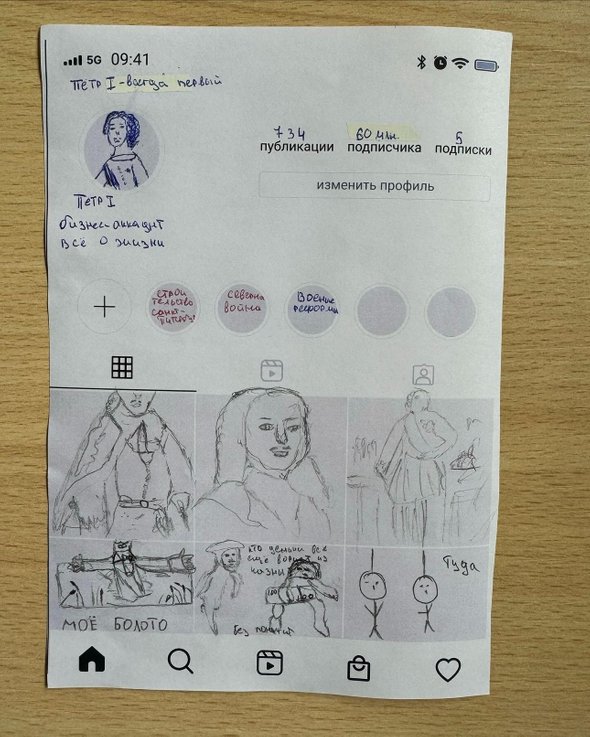

Или вот еще: можно попросить учеников пофантазировать, какой была бы личная страница Петра I в какой-нибудь социальной сети. Какой портрет вы бы выбрали для аватарки? А что написали бы в статусе?

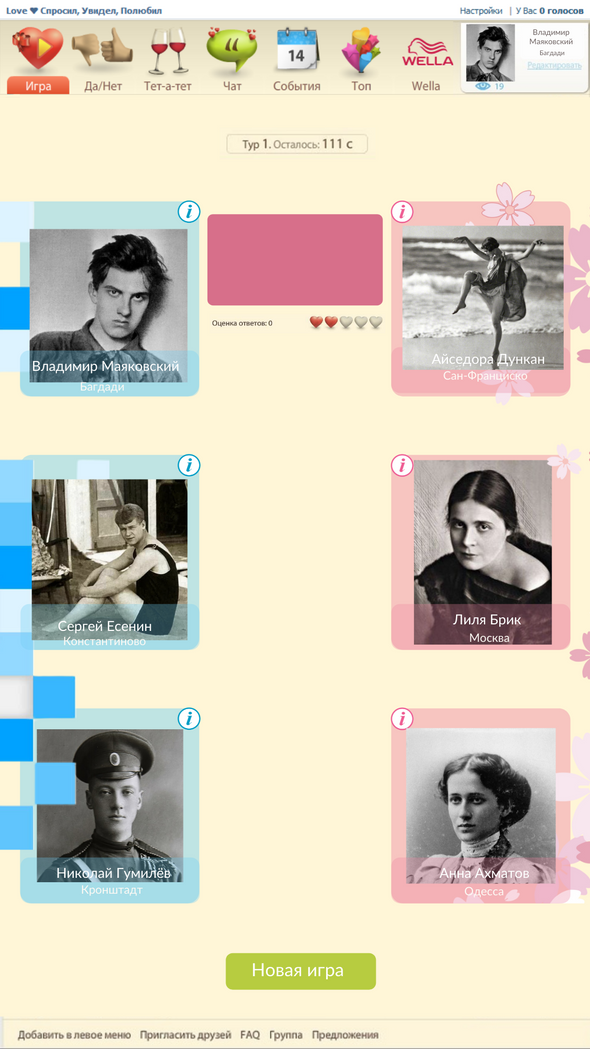

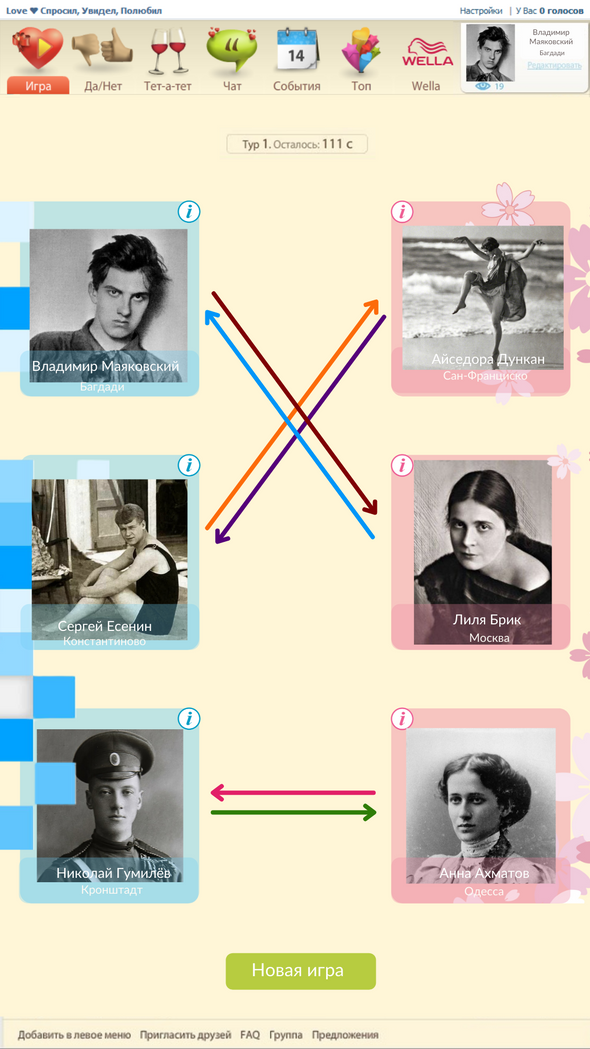

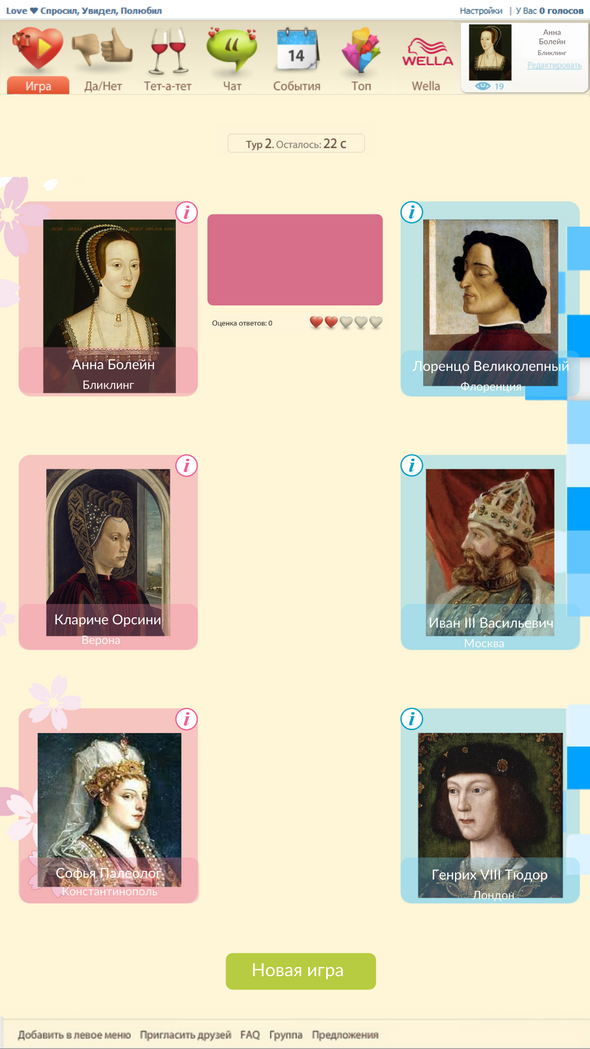

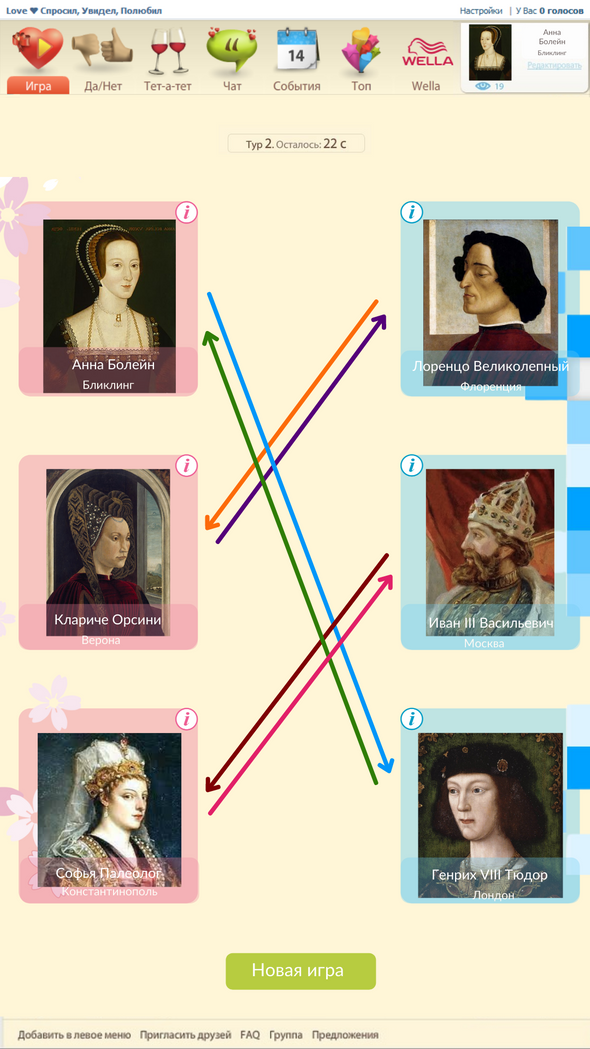

2. Найти в тиндере пару для Маяковского, Анны Болейн и Ивана III

Антон Лукашкин, учитель истории в школе при Посольстве РФ во Франции, Париж

Если вы когда-то работали учителем или просто помните школьные уроки истории, вы знаете, как оживляются лица учеников, когда речь заходит о личной жизни исторических личностей. О чем писал Маяковский, многие позабыли, а вот о романе с Лилей Брик старшеклассники порой знают побольше учителя. Почему бы не конвертировать этот интерес во что-то по-настоящему полезное?

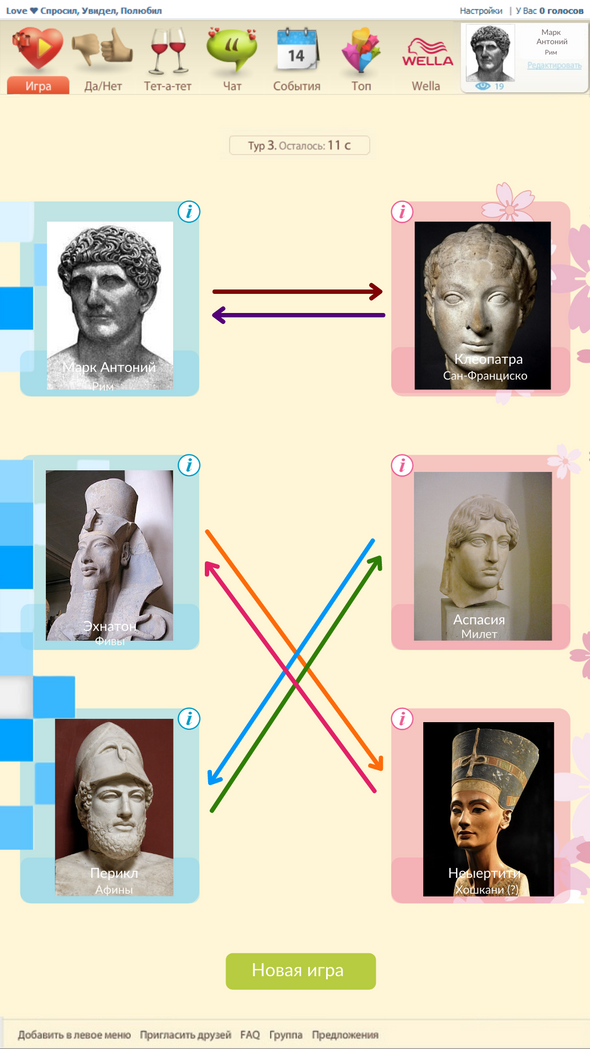

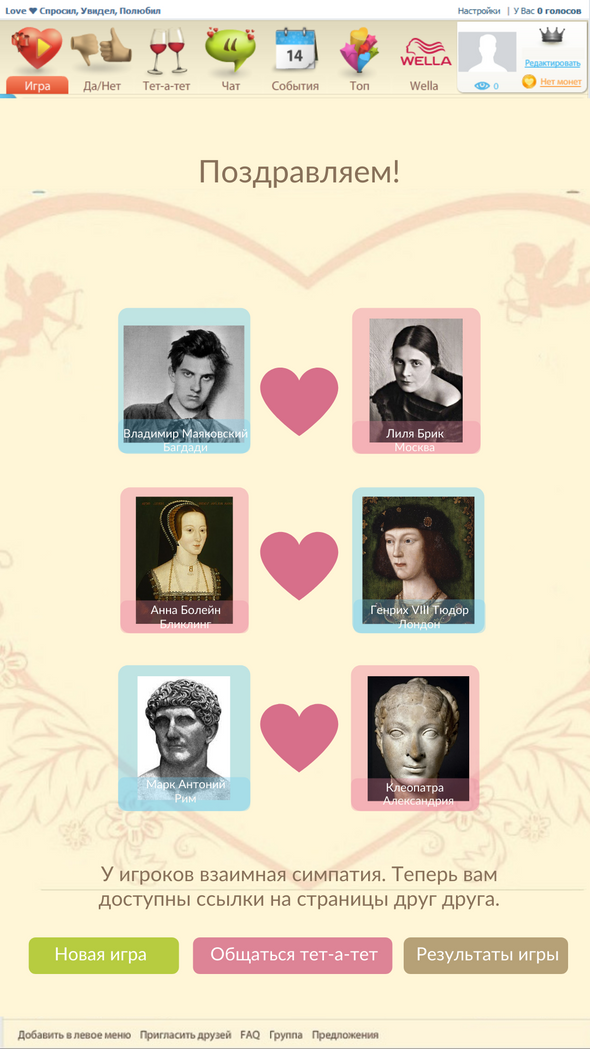

Акцию «Исторический тиндер» можно приурочить, например, ко Дню святого Валентина. Механика такая: каждому ученику достается половинка от валентинки с QR-кодом и именем исторической личности. QR-код отправляет на сайт с правилами игры, которые заключаются в том, что среди нескольких кандидатов на сердце доставшейся ученику исторической персоны нужно найти ее настоящую историческую пару.

Мои ученики в течение дня искали вторую половинку для Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Эхнатона

В процессе этой игры дети узнают, какие знаменитые пары существовали в истории. Были и всякие забавные ситуации, когда, например, Анна Ярославна пришла с князем Игорем. В принципе, эта ошибка не страшная, но для исторической справедливости ребят пришлось отправлять на поиск своего «партнера» еще раз. В итоге все пары были найдены, призы в виде жвачек Love is… были розданы, и, как нам кажется, все остались довольны.

3. Вылепить из пластилина причины монгольского нашествия на Русь

Вера Гайдашова, учительница истории Гуманитарного лицея, Томск

Да, вы всё верно прочитали: на уроках истории можно предложить ученикам заняться лепкой. Активизация мелкой моторики и интеллектуальное усилие — отличное сочетание, которое станет вашим козырем в изучении особенно важных тем из программы.

Предложите ребятам заранее принести пластилин и картон для поделок. А на самом занятии разделите их на группы и попросите вылепить из пластилина причины или последствия любого важного исторического события.

Уверяю вас, такая практика понравится не только ученикам начальных классов. На одном из моих уроков десятиклассники с увлечением лепили причины монгольского нашествия. Дети подключают фантазию и изображают на листе картона феодальную раздробленность, масштаб огромного монгольского войска, лепят коней, подчеркивая кочевой образ жизни народа. Такой урок точно запомнится надолго.

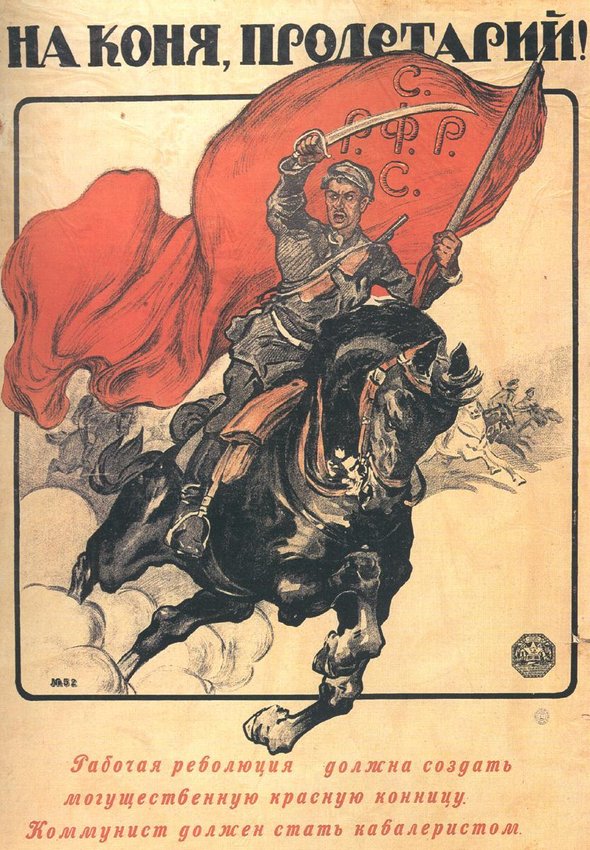

4. Изучить агитационные плакаты, чтобы больше узнать о разных эпохах

Павел К., учитель истории Лицея НИУ ВШЭ, Москва

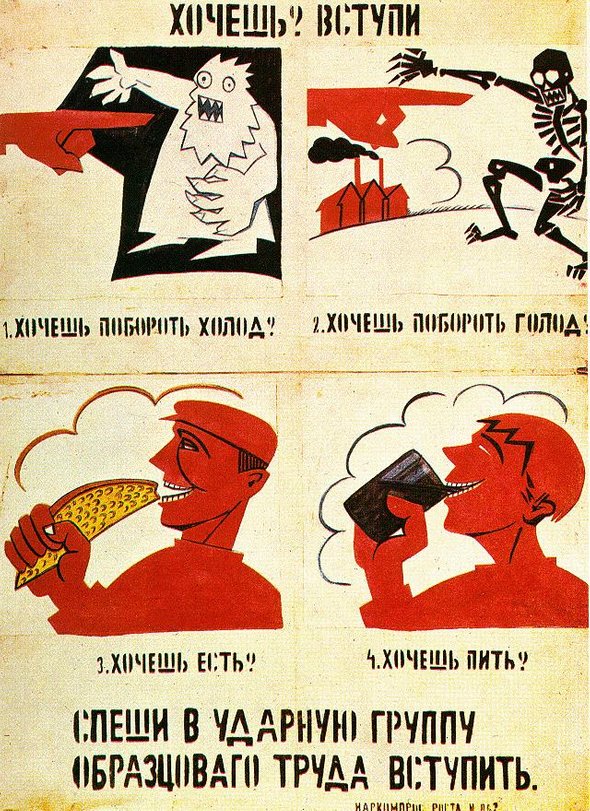

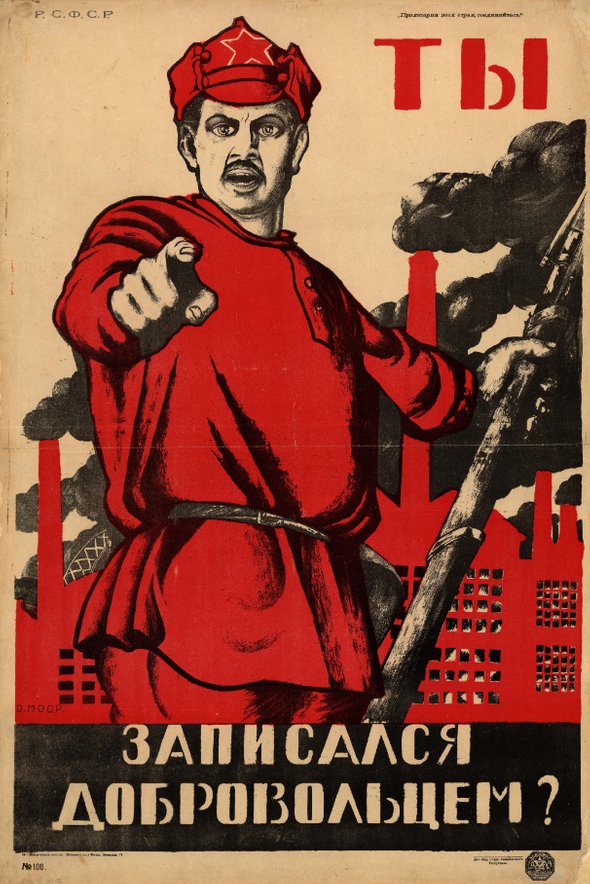

Если вы никогда не изучали эту тему отдельно, вы удивитесь, насколько интересна история советской агитации: от концептуальных модернистских плакатов до агиттекстиля с изображением тракторов, колосьев и даже дирижаблей. Всё это может стать отличным материалом для урока истории.

Обычно период 90-х либо просто пропускается при изучении истории в школьной программе, либо о нем говорят как-то вскользь. И если до этого рубежа все-таки доходят, его изучение становится ужасно скучным процессом и для детей, и для учителя. Но ведь изучение 90-х может стать гораздо веселее, если обратиться к материалу, который предлагает сама эпоха.

Я, например, рассказываю ученикам о кампании за выдвижение в президенты Бориса Ельцина «Голосуй, или проиграешь». Суть предвыборной гонки в 1996 г. становится гораздо яснее, когда показываешь ее в видео и мемах (которые хорошо умели создавать рекламщики и в то время).

А если в вашем классе собрались эстеты и любители порисовать, очень хорошо зайдет урок о революционной агитации начала XX в.: чего только стоят плакаты «Окон РОСТА»! Можно даже предложить ребятам самим попробовать себя в этом жанре и создать какой-нибудь плакат на злободневную тему.

5. Сравнить учебники разных авторов

Павел К., учитель истории Лицея НИУ ВШЭ, Москва

Ни для кого не секрет, что в разных учебниках одни и те же события могут освещаться очень по-разному. И это может стать отдельным полезным предметом для изучения. Попробуйте сравнить учебники из разных эпох или разных авторов, а если вы совсем амбициозны — и разных стран.

Например, мы с учениками рассматриваем, как рассказывается о заключении пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между СССР и Германией, подписанного в 1939 г., в разных учебниках. Посудите сами:

- В учебнике О. Пленкова заключение пакта описывается как «вынужденный шаг»: «Советско-германский договор о ненападении, известный на Западе как пакт Молотова — Риббентропа, был вынужденным шагом со стороны СССР в условиях, когда все его инициативы по организации коллективного отпора агрессии наталкивались на глухую стену неприятия западных политиков того времени» (С. 92).

- В других же учебниках упоминается секретное соглашение, в котором утверждались зоны интересов СССР и Германии в Восточной Европе: «Власти СССР категорически опровергали факт заключения секретного соглашения с Германией, хотя его текст был известен зарубежным ученым» (Н. В. Загладин, С. И. Козленко. С. 209).

- Или вот у Мединского: «К договору прилагался секретный протокол о разграничении сфер интересов двух стран: к советской сфере были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, земли Западной Белоруссии и Западной Украины (находившиеся под господством Польши с 1921 г.), а также Бессарабия (оккупированная Румынией в 1918 г.). Это были территории, которые Россия потеряла после Первой мировой войны. С помощью принятой в дипломатической практике того времени формулы („сфера интересов“) Советский Союз предупреждал Гитлера, что не намерен допустить оккупации этих территорий Германией» (С. 281–282).

Так дети узнают о том, как менялось отношение к одним и тем же событиям со временем или в зависимости от точки зрения автора учебника. К тому же это отличная практика для развития критического мышления.

6. Провести конгресс по мотивам программ политических партий

Вера Гайдашова, учительница истории Гуманитарного лицея, Томск

Эсеры, октябристы, кадеты, большевики, меньшевики… Тема «Политические дискуссии в начале XX в.» для учителя часто становится проблемой, потому что нужно как-то рассказать об огромном количестве партий с их идеологией и историей детям, которые в этом обычно не очень-то заинтересованы.

Вместо того чтобы заставлять учеников заполнять огромные таблицы, я провожу занятие в форме своеобразного политического конгресса. Класс делится на группы, каждой из которых достается какая-то из партий. Группы подробно изучают программы доставшихся им партий, а затем выступают перед остальными с манифестами.

В своих докладах ученики пытаются не просто заявить о важных для партии проблемах и положениях, но подходят к самому выступлению как к театральному действию. Если зачитывают манифест большевиков, то обязательно проводят кастинг на ученика, который больше всего похож на Ленина, одевают его в пиджак, находят кепку — и «лидер» выступает с речью, в которой угадываются интонации революционера.

7. Устроить выставку современного искусства

Антон Лукашкин, учитель истории в школе при Посольстве РФ во Франции, Париж

Звучит сложно, но результат может превзойти ожидания. Вот, например, ко дню памяти чернобыльской трагедии мы с учениками подготовили инсталляцию «Энергоблок», состоящую из нескольких больших коробок, оклеенных документами, в которых история трагедии раскрывалась с разных сторон: через протоколы, газетные статьи, статистические данные по заболеваниям и графики распространения радиационного загрязнения.

Часть объекта мы сожгли на второй день открытия выставки, чтобы напомнить о том, как сгорел 4-й энергоблок. После того как все ознакомились с инсталляцией и историей события, под звуки счетчика Гейгера и запись телефонного разговора работника станции с дежурным диспетчером пожарной охраны ребята смотрели, как сгорают результаты их труда.

Еще один запоминающийся пример — серия перформансов «Революция в лицах», посвященных событиям 1917 года. Ребята зачитывали (даже более того — разыгрывали) стихотворения о революции Маяковского, Хлебникова, Блока, Кириллова, Брюсова, Белого, Мандельштама и других поэтов. На фотографиях с мероприятия видно, что стоят ученики на импровизированной сцене, на заднике которой — плакаты с революционной агитацией.

Другой перформанс в серии — спектакль, сценарий которого был создан учениками по мотивам воспоминаний известных исторических личностей: дневникам Николая II и его переписке с женой Александрой Фёдоровной, работам и выступлениям Троцкого и Ленина, воспоминаниям Александра Гучкова.

8. Предложить старшеклассникам попробовать стать учителями

Артем Мурзабулатов, учитель истории Инженерного корпуса школы 548, Москва

Попробуйте предложить ученикам встать на место учителя — и вы удивитесь, как на ваших глазах изменится привычный материал в изложении детей.

Я предлагаю старшеклассникам подробно изучить сложную тему и провести «исторический патруль» в начальных классах — разобравшись в теме, они проводят урок в начальной или средней школе, а потом проводят игры и викторины.

Такие «патрули» можно приурочить к значимым датам: День российской науки, День Конституции, 8 Марта. В ход могут идти и разные интерактивные форматы: викторины, презентации, эксперименты — так дети гораздо лучше усваивают информацию.

9. Устроить конференцию о самых сложных темах

Артем Мурзабулатов, учитель истории Инженерного корпуса школы 548, Москва

О сложных темах лучше всего говорить: обсуждать, дискутировать, поднимать сложные вопросы. Темы политических репрессий или холокоста раскроются для детей лучше, если предоставить им самим возможность изучить информацию, проанализировать ее и представить ее в форме доклада на конференции.

Конференция может предусматривать доклады и панельные дискуссии, в ходе которых обсуждаются проблемные вопросы, как заранее определенные, так и возникающие в ходе мероприятия. Иногда такие обсуждения доходят до жарких дискуссий.

На одном из уроков мы с учениками устроили конференцию, посвященную блокадному Ленинграду, при этом история этой трагедии рассказывалась через доклады учеников о вещах: хлебных карточках, санках, коптилке, ботве, столярном клее. Детям предложили самостоятельно попробовать приготовить блокадный хлеб и увидеть, что такое 125 грамм хлеба на семью. В ходе обсуждения поговорили о феномене коммеморации — практике создания современной коллективной памяти трагедии.

Фото на обложке: Новая парадигма

Добавлю к этому, что надо знать историю, а будущим историкам хорошо бы познать сами подходы к исследованию исторических материалов, о чем на https://mel.fm/blog/yury-nikolsky/70542-shkolny-uchebnik-istorii-ne-sposoben-otrazit-polnotu-realnykh-sobyty