Существует стереотип, что отношение к материнству было неизменным испокон веков, что это нечто естественное и общее для всех женщин. На самом деле и представления о материнстве, и повседневная жизнь матерей кардинально менялись со временем. Мы поговорили с экспертами и выяснили, каким было материнство до революции и в СССР — и почему сегодня от российских матерей требуют слишком многого.

«Традиционная семья»: мама, папа, няня и кормилица

В гуманитарных и социальных исследованиях сегодня существует отдельная междисциплинарная область — «Исследования материнства» (Motherhood Studies). В России исследователей, которые занимаются этой областью, мало. Среди них — Наталья Мицюк, доктор исторических наук, доцент Смоленского государственного медицинского университета. Она уже много лет пишет об истории материнства в России, фокусируясь на дореволюционном периоде и дворянских семьях. «Через это можно хорошо увидеть другие исторические процессы — например, как менялась политика в разных государствах, как выстраивались институты подавления и контроля граждан, как развивалось представление о теле и медицина», — объясняет Наталья.

Работа Натальи Мицюк с дневниками, медицинскими статьями и другими источниками показала: до середины XIX века развитого способа говорить о материнстве в России просто не существовало — ни в медицине, ни в литературе, ни в публичном поле.

«В крестьянской среде материнство особо не обсуждалось, его женщины совмещали с постоянной тяжелой работой — говорит Наталья. — У русских дворян идеалов материнства тоже долго не было. Вспомним произведения Александра Пушкина, посвященные няне, а не матери. Няня там возникает не случайно — это было типично для высшего класса: женщина рожала ребенка, и на этом ее предназначение заканчивалось, детьми занимались няни, гувернантки, слуги. Или образ Анны Карениной у Толстого и ее отношения с детьми: женщины тех лет были такими воздушными надушенными дамами, которые лишь изредка заглядывали в детскую».

Кормить грудью долгое время считалось в высших кругах чем-то низменным, животным

Этим занимались не сами матери, а кормилицы. Лишь с развитием медицинского подхода к беременности и родам практика стала меняться: врачи начали настаивать на том, чтобы женщины сами выкармливали детей молоком, говорили, что это полезно и важно, размышляли о близости матери и ребенка. Но женщины долгое время сопротивлялись этому. Они могли давать ребенка кормилице и во время кормления садиться рядом, закрывая кормящей женщине лицо, чтобы ребенок видел мать, но сами кормить боялись. Тут важно и то, что женщины ходили в корсетах и из-за них возникало много проблем со здоровьем. Поэтому в классической литературе XIX века мы не найдем идиллического образа кормящей матери, это скорее исключение.

«В тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, после родов первого слабого ребенка, когда им пришлось переменить трех кормилиц и Наташа заболела от отчаяния, Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилиц. С следующим ребенком, несмотря на противодействие матери, докторов и самого мужа, восстававших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем и с тех пор всех детей кормила сама».

Лев Толстой, «Война и мир» (1865–1869)

В середине XIX века дискуссия о материнстве начала развиваться сразу по нескольким причинам. С одной стороны, появлялись медицинские книги и статьи — сначала об акушерстве и родах, о беременности, потом об уходе за детьми, гигиене и здоровье. С другой — усиливалась роль государства. Оно все больше нормировало частную жизнь граждан и приписывало определенные роли женщинам. Плюс все это совпало, как ни с странно, с появлением в России женского движения, дискуссий о женской эмансипации, женском образовании — они тоже возникли у нас в середине XIX века.

Новые представления о материнстве шли как бы в противовес освободительным тенденциям

Большую роль в становлении представлений о материнстве сыграло развитие коммерческой индустрии, подчеркивает Наталья Мицюк. В XIX веке детство было коммерциализировано, появилось большое разнообразие детских товаров, специальная детская одежда. До этого детей одевали в маленькие копии костюмов взрослых. Появилась целая детская инфраструктура, а с ней и представления, во что нужно одеваться матери, что нужно покупать детям, как себя вести, как выглядеть, навязанные в том числе и рекламой. Все это происходило неотрывно от становления городской культуры.

Современные представления о гармоничном материнстве прошлого, о «традиционной семье» далеки от реальности, говорит Наталья Мицюк. Она изучила женские дневники XIX — начала ХХ века и, по ее словам, не встретила ни одного счастливого.

«Никакой радости материнства в них нет. Риторика о счастливой матери, о наслаждении материнством — это очень новая вещь. Раньше материнство было сопряжено с большим количеством страха и тревоги. Дворянки очень переживали, как они выглядели во время родов, волновались за свою фигуру. И не зря: по сохранившимся письмам видно, что их очень негативно обсуждали другие — как они поплохели за время беременности», — рассказывает Наталья Мицюк.

При этом девушки в XIX веке очень мало знали о своем теле и сексуальности — в сравнении с теми же мужчинами. Многие верили, что беременность может наступить от поцелуя. В одном из дневников Наталья Мицюк нашла описание тревог молодой женщины, которая ехала в поезде и в вагоне сидела рядом с мужчиной. Она искренне боялась, что забеременела после этого. Понятно, что реальная сексуальная жизнь и роды были для женщин полной неожиданностью и зачастую очень тяжелым опытом. Под влиянием этих страхов или из желания реализоваться они в XIX веке вполне могли отказываться от детей вообще.

«Советское государство заняло место отца в семье»

Материнство в советский период сложно охарактеризовать в целом. Более чем за 70 лет советского строя политика и представления не раз кардинально менялись, подчеркивает Ольга Исупова, социолог, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. У каждого десятилетия была своя повестка и свои идеи о материнстве.

В раннесоветское время (1920-е годы) центральная идея состояла в том, что в жизни семьи и общества нужно все изменить. Например, именно таким пафосом были проникнуты статьи журнала «Охрана материнства и детства». Это было время открытой дискуссии, когда активно обсуждали, «как надо», как должна выглядеть новая советская семья, как помогать матерям. При этом взгляды могли расходиться: были и евгенические идеи, и экспертные медицинские представления о том, как рожать и растить детей, чтобы снизить материнскую и детскую смертность. По словам Исуповой, это было время, когда еще далеко не все рожали в родильных домах и государство стремилось к тому, чтобы как можно больше людей наблюдались в больницах, а детей отдавали в ясли. Централизированно распространялась информация о гигиене и уходе за детьми.

«В 1920-е годы важной фигурой во всех этих дискуссиях была феминистка Александра Коллонтай, — рассказывает Ольга Исупова. –Она считала, что материнство порабощает женщину, поэтому нужно ее от этого освободить, сделать так, чтобы материнство не было интенсивным, не поглощало всю жизнь и время. Именно тогда появилась идея, что женщина имеет право отказаться от ребенка в роддоме, если она сама не может его воспитывать, и закон, который это позволял. Тогда же разрешили аборты. Надо сказать, законы все время немного менялись, но важно, что появилась целая идеология: материнство — не главное в жизни женщины, оно даже может мешать ей работать на благо народа, потому что у женщин должны быть свободные руки. Идея о том, что материнство — это все же важно, возникла в СССР только в 1930-е годы, то есть в сталинское время, причем не в самое раннее. Поворот был внезапным».

Заговорили о том, что женщины могут «и на трактор, и на завод, и стрелять, и самолеты водить»

Но рожать и вести хозяйство они тоже должны (идеология так называемой редоместикации — возвращения женщин домой, в хозяйство). При этом стремления, чтобы женщина полностью вернулась домой, не было. На государственном уровне провозглашалось, что она должна успевать делать всё: и работать, и ухаживать за семьей. Именно тогда сложилась система так называемого двойного бремени, или двойной нагрузки у советских женщин, когда они должны были заниматься и оплачиваемой, и неоплачиваемой работой, и последней практически в одиночку. Все это превозносилось как вид женского героизма.

Ощущения, которые испытывает советская женщина, сочетающая сразу несколько ролей, идеально описывает повесть советской писательницы Натальи Баранской «Неделя как неделя», напечатанная в 1969 году. В этой повести 26-летняя Ольга Воронкова вынуждена совмещать работу инженера, заботу о двоих детях, домашние дела и обязательные занятия по политинформации на работе. Ей приходится отдавать детей в ясли, в садик, но там их обижают воспитательницы, они постоянно болеют. Героиня жонглирует ежедневными задачами и очень боится снова забеременеть. Она принимает противозачаточные, но они слишком ненадежны. При этом ей не хочется жертвовать своей работой, которую она по-настоящему любит.

«Конечно, мы не хотели второго ребенка. У нас еще Котька был совсем малыш. Полутора ему не было, когда я поняла, что опять беременна. Я пришла в ужас, я плакала. Записалась на аборт. Но чувствовала я себя не так, как с Котькой, — лучше и вообще по-другому. Сказала я об этом в консультации немолодой женщине, соседке по очереди. А она вдруг говорит: «Это не потому, что второй, а потому, что теперь девочка». Я тотчас ушла домой. Прихожу, говорю Диме: «У меня будет девочка, не хочу делать аборт». Он возмутился: «Что ты слушаешь бабью болтовню!» — начал меня уговаривать не дурить и ехать за направлением. Но я поверила и теперь стала видеть девочку, светленькую и голубоглазую, как Дима (Котя каштановый, кареглазый, в меня). Девочка бегала в коротенькой юбочке, трясла смешными косичками, качала куклу.

<…>

Мне пришлось уйти с завода, где я проработала всего полгода (с Котькой я уже просидела дома год, чуть диплома не лишилась). Дима взял вторую работу — преподавать в техникуме на вечернем. Опять мы считали копейки, ели треску, пшено, чайную колбасу. Я пилила Диму за пачку дорогих сигарет, Дима корил меня тем, что не высыпается. Котю опять отдали в ясли (с двумя я одна не могла управиться), а он постоянно болел и больше был дома. Выбирала ли я такое? Нет, конечно, нет. Жалею ли я? Нет, нет. Об этом даже говорить нельзя. Я так их люблю, наших маленьких дурачков».

Из повести Натальи Баранской «Неделя как неделя» (1969)

Повесть была опубликована в журнале «Новый мир» и вызвала огромный интерес и дискуссию среди читателей и особенно читательниц, которые узнавали в Ольге Воронковой себя. При этом Баранская подверглась остракизму со стороны «партийных критиков»: ее обвиняли в «бытовщине», в том, что она не хочет писать о героизме и в своих повестях и рассказах возвеличивает «маленького человека» — ничем не примечательного, бесталанного, полного страха. На самом деле Баранская просто пыталась рассказывать о проблемах женщин, которые не считались достаточно важными и заслуживающими внимания ни в обществе, ни во власти.

Надо отметить, что в советское время при всей сложности положения женщины от нее не требовалось все свое время посвящать ребенку, говорит Ольга Исупова. Если почитать биографии героических женщин конца 1930-х — начала 1940-х, то можно увидеть, что они часто оставляли детей родственникам, в учреждениях, и это считалось нормальным поступком.

Материнство гораздо в большей степени определяет женщину сегодня, чем раньше. В советское время воспитание детей было делом коллективным, его можно было перепоручить другим, например государству. Существовали круглосуточные ясли, ими активно пользовались, отдавая в них детей уже с двухмесячного возраста. Плюс было множество девушек, бегущих из деревни, — можно было легко и очень дешево найти ребенку няню.

При этом и в советское время были отдельные голоса, которые говорили, что дети должны проводить время с матерями, что нужно, например, бороться с отказом от младенцев. Но идея, что с ребенком нужно заниматься, поддерживать связь, постоянно брать его на руки была еще не так развита. Тут важно отметить, что на протяжении почти всего советского периода женщинам был доступен только декретный отпуск, введенный в первые годы существования советской власти. Отпуска по уходу за ребенком не существовало до 1981 года. Большую часть существования советского строя женщинам предоставляли отпуск только за несколько недель до родов (от шести до десяти в разное время) и несколько после.

Женщинам приходилось рано выходить на работу, и они проводили там всё свое время

Во многом эта ситуация сохранялась до падения социалистического режима, говорит Ольга Исупова. В 1961 году появился закон о тунеядстве, не работать было нельзя. При этом после войны из Германии привезли трофейные фильмы, некоторые иностранные картины закупались за рубежом. В этих фильмах советские женщины видели совсем другую жизнь, в которой героини могли уделять время детям, себе, своему внешнему виду. Позднесоветские женщины пытались создавать параллельную реальность всему тому, к чему они привыкли, шить платья из парашютного шелка. Они больше не хотели совмещать в жизни то, что совмещать практически невозможно.

Некоторые позднесоветские женщины считали, что решение проблемы двойной нагрузки — в том, чтобы женщины вернулись в дом. В целом в позднесоветское время уже существовало большее, чем в период сталинизма, разнообразие представлений о материнстве в обществе, говорит Ольга Исупова.

Единственное, что объединяло людей, — это уверенность, что все женщины хотят иметь детей и должны их иметь

Наталья Мицюк добавляет, что советская история уникальна не только тем, в каком положении оказались женщины. Дело в том, что для освобождения женщин большинство обязанностей отца было решено переложить на государство. «Советское государство заняло место отца в семье, при этом реальные отцы остались не у дел: в идеологии практически не было разговора о том, каким должен быть отец, что он должен делать, как себя вести», — подчеркивает Наталья Мицюк.

Интенсивное материнство, блоги и отсутствующие отцы

Ольга Исупова считает, что современные представления о материнстве базируются, с одной стороны, на отрицании советского опыта, а с другой стороны, те, кто его отрицает, даже не представляют, в какой степени они на нем стоят. «То, что ты отрицаешь, обычно сильно определяет тебя», — говорит она. Хотя есть и свои особенности. Например, только в постсоветское время у нас распространилась так называемая модель интенсивного материнства.

«Интенсивное материнство — это когда женщина думает обо всём», — объясняет Наталья Мицюк. Сегодня от женщин ждут, что они будут «профессионально» ухаживать за детьми (профессионализация материнства), читать литературу по педагогике и воспитанию, делать с детьми уроки и повторно проходить школьную программу, водить на кружки и вовлекаться во внеклассную жизнь. «Сейчас на маму могут подать заявление в опеку, если она не делает с ребенком уроки. Раньше же это, наоборот, считалось странным, дети учились сами», — сравнивает Ольга Исупова.

У модели интенсивного материнства много проблем. С одной стороны, оно перегружает женщину: на матери оказывается слишком много забот, ей предъявляют бесконечно много требований, причем требования эти приходят со всех сторон: от родственников, из школы, даже от незнакомых людей на улице. «Материнство никогда раньше не было столь индивидуализированным, сконцентрированным на матери, раньше в него в большей степени были вовлечены другие люди», — подчеркивает Ольга Исупова. Такая сконцентрированность материнства на женщине сказывается на ее финансовом положении, независимости, отмечает Наталья Мицюк, ведь ее почти невозможно сочетать с полноценной занятостью.

Как и раньше, сегодня женщины мало знают о реальных сторонах материнства, о его телесности и изнанке. «Думаю, мамы согласятся, что основной миф о материнстве сегодня — это его беззаботность. Со стороны все выглядит очень легко, кажется, что материнство из всех возможных эмоций должно доставлять только радость. При этом о многих трудностях просто не говорят вслух», — рассказывает Ксения Леонова, дизайнер, автор инстаграм-блога о лайфстайле и осознанности, где она рассказывает в том числе о воспитании своего годовалого сына Льва.

«Только родив сына, я узнала, что дети не умеют сами засыпать или иногда, когда они совсем маленькие, не могут сами сходить в туалет, — то есть не умеют делать какие-то совсем примитивные вещи. На подобные нюансы в результате уходит очень много родительского ресурса. Иногда очень скучаешь по легкости своей прежней жизни».

Из комментария Ксении Леоновой

Ксения рассказывает, что, например, она и думать не могла, насколько сложным на самом деле является грудное вскармливание, особенно в первые месяцы. «Интернет полон красивых картинок, где мама спокойно прикладывает ребенка к груди, и на этом все. А на самом деле в первые месяцы для многих это очень тяжело, многое может пойти не так», — рассказывает она.

Из-за того что женщины абсолютно не готовы к тем проблемам, с которыми сталкиваются, они бросают кормить грудью, хотя со временем у них могло бы все наладиться. «Самое обидное тут — не то, что больно или сложно, а то, что ты к этому не готова. Кажется, что самое страшное — это роды и после этого все будет замечательно. А потом оказывается, что первые месяцы именно в физическом смысле могут быть сложнее, чем сами роды. Это выбивает из колеи, я чувствовала себя обманутой. Я рассказывала о своих чувствах в своем блоге и получила огромный отклик от других мам», — говорит Ксения.

Сегодня тема материнства набирает все большую популярность в соцсетях и блогах — интернет становится еще одним пространством, где конструируются представления о материнстве и в том числе новые мифы. При этом, по словам Ксении, российский инстаграм про материнство, в отличие от европейского или американского, куда правдивее рассказывает о разных сторонах заботы о детях, в том числе не самых позитивных. «Наши мамы охотнее делятся своими переживаниями. В российском инстаграме многие мифы о материнстве не транслируются, а разбиваются, это позволяет мамам понять, что они не одни», — считает она.

При этом разговор об отцовстве как отсутствовал в советское время, так и остается неразвитым сегодня, отмечает Наталья Мицюк. Никто до сих пор не знает, каким именно должен быть отец, какова его роль в семье, его обязанности. Образ второго родителя остается размытым, неопределенным.

Большинство требований по воспитанию ложится в России на женщину

Наталья Мицюк считает, что менять стереотипы и вовлекать мужчин в процесс воспитания важно и для освобождения женщин, и для повышения рождаемости. Сейчас правительство далает ставку на то, чтобы жертвовать свободами и правами женщин ради повышения рождаемости, но современные российские женщины на это идти уже не готовы. Вместо того чтобы пытаться загнать их в рамки, Наталья Мицюк предлагает разгрузить матерей, сделать так, чтобы часть забот брали на себя отцы. Но, похоже, ни государство, ни общество не готовы к новой роли мужчины: стандарты мужественности у нас плохо сочетаются с заботой. «Мужчина с коляской воспринимается как немужественный, как что-то странное или плохое, — говорит Наталья. — И это на самом деле большая общественная проблема».

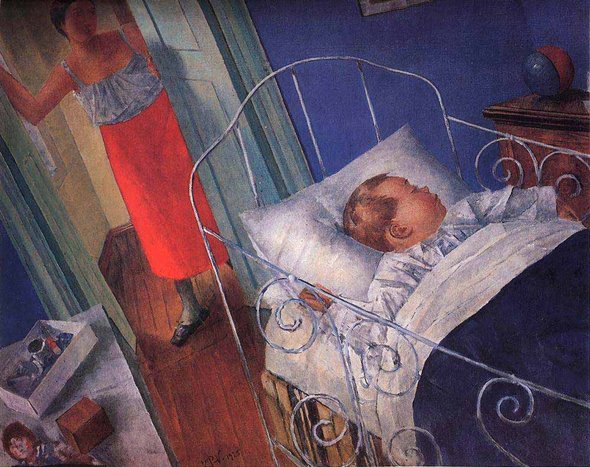

На обложке: «Кормилица пришла навестить своего больного ребенка». Карл Вениг, 1886 год

ПСИХОЛОГИЯ

«Матери нужно поверить в себя». Три идеи Дональда Винникотта, которые избавляют родителей от чувства вины

ПСИХОЛОГИЯ

«Становлюсь пылью под ногами своих детей»: что такое интенсивное материнство

ТРЕНДЫ

«Чем больше детей, тем выше риск скатиться в бедность»: почему матерям постоянно не хватает денег. И как с этим бороться

Плюс, в статье говорится и про быт, не только про ребенка. Не только про его физические потребности. В воспитании ребенка должны участвовать оба родителя. Иначе, что это за семья?

Хвала богам, я не круглые сутки работаю, так что в свободное от работы и сна время могу и с ребенком посидеть, и погулять и помыть его и поиграть, так что в воспитании я участвую. В воспитании важно не столько количество, сколько качество общения.

С бытом то же самое что и с детскими обязанностями — я вполне справляюсь с мытьем посуды, выносом мусора, походами в магазин и прочими делами, но опять же только в свободное от работы и сна время.

Про зарплаты — так тут извините, но вопрос не ко мне а к обществу в целом, хотя я не думаю что мужчина и женщина в должности учителя врача или финансового аналитика получают сильно разные суммы. Согласен, несправедливость неравенства полов у нас в стране присутствует, но это лишь повод к дальнейшему действию и развитию а не причина развести руки и сказать что мир несправедлив. Опять же решать эти вопросы нужно до а не после появления детей.

Мир в один миг не изменишь. Понимание ситуации уже шаг к решению проблемы.

Жаль, что совсем мизерный.

Пар, в которых работать приходится всем — большинство в России, да и в мире, это нормально.

Плюс, если женщина отказывается от карьеры, она оказывается в очень уязвимом положении — экономической зависимости. Сколько на форумах женщин, которые хотят уйти от мужа, но на них дети и работы оплачиваемой им не найти. За время декрета женщина теряет квалификацию, не учится новому, забывает старое и оказывается как специалист менее востребованной. Это не говоря уже о том, что работодатели подразумевают, что женщина с детьми будет часто уходить с ними на больничный и т. д.

Так что мой выбор. Либо вообще без детей, либо все обязанности наполовину с их отцом. Не захочет растить — не хочет детей.

Не хочешь жить с мужем — уходи, у нас свободная страна.

Боишься что на работу не возьмут из-за детей — оставь детей мужу.

Муж не хочет оставлять себе детей — оформите опеку на родственников, которых сможете уговорить.

Не нашлось родственников — обратитесь в соцопеку в конце концов, у них есть разные варианты: интернаты, детдома, приемные семьи, патронаж…

Не нравятся такие варианты? — так решите что вам нужнее: уйти от мужа, найти работу или остаться с детьми. Жизнь это как правило выбор — все сразу бывает, но ооочень редко.

Да, некоторые женщины теряют квалификацию во время декрета, но далеко не все. Да и потом, чтобы не терять квалификацию, можно не уходить в декрет, а отправить туда мужа, а самой работать. Тогда в экономической зависимости окажется не жена а муж.

Опять же все эти моменты нужно было проговаривать с мужем заранее, до свадьбы и детей, тогда и проблем таких не возникает.

А пока получается так, что проблемы у женщин бывают, но они сами сознательно на них пошли, не желая проговаривать с будущим супругом перед походами в роддом и загс все эти вещи, надеются на авось, а потом конечно плачут.

Пар, в которых нужно работать обоим большинство, не спорю, но я не считаю это нормальным. Мы живем в цивилизованном современном обществе, в 21 веке, так что нужно заранее планировать финансовое благополучие семьи, перед тем как создавать эту семью.

Но это при благополучии))

Однако неприемлемо когда один супруг начал самореализовываться, часть обязанностей перетекла на второго супруга и при этом он должен был конечно сократить свое время на самореализацию/работу, а после этого совокупный семейный доход снизился. Супруг, желающий идти самореализовываться за счёт времени другого, должен гарантировать сохранение текущего уровня жизни семьи — это общая ответственность.

Таким образом каждый из супругов до свадьбы/детей должен зарабатывать за двоих, тогда после свадьбы/появления детей будет как раз то что нужно — либо один работает один домохозяйствует, либо оба на половину и работают и на половину домохозяйствуют. А если кто то свадьбы/детей не зарабатывает за двоих в одно лицо, так значит женилка у него не выросла и не готов он к родительству — иди гуляй или за голову возьмись.

Вот при таком подходе принципиально не возможно возникновение проблем самореализации ни при совместной жизни ни при разводе.

А то стонут — боюсь разводиться, потому что финансовая зависимость! А о чем перед свадьбой думали? О цветочках-смехуечках, а теперь нас угнетают.

В принципе понять можно — когда гормоны играют, не до логики, да и мозг только к 25 годам формирует способность мыслить стратегически и планировать будущее. Внимание — только формирует, а вот мыслить так ещё нужно научиться. Раньше хорошо было — за молодых старшие решали, подбирали партии. А потом стерпится слюбится. И действительно же стерпивалось слюбливолось.

Семья — это как раз то место, где не ты кому то должен, а тебе помогают и ты помогаешь, аккумулируя ресусы и оптимизируя расход ресурсов — именно для этого она нужна.

Я вообще ещё живу одна — но работаю, устаю, плюс занимаюсь спортом и живописью — и у меня приходит помощница — 6 раз в месяц. Она же чистит обувь и сдаёт вещи в химчистку и постельное белье в прачечную.

У меня ещё детей нет, но я знаю, что без нянь я не обойдусь. Меня вырастили с нянями — и мама, и папа работали очень интенсивно, была середина лихих 90-х, когда я родилась. Не представляю, зачем все делать самой. И так все равно приходится использовать самой и пылесос иногда, и стиральную и посудомоечную машины постоянно. Ну а готовить я люблю. Хотя бывает иногда и лень — и тогда спокойно заказываю доставку или обедаю вне дома.

Почему же сомнительной:

«рожать — это больно» — это правда, если не принимать в расчет эпидуралку, но она же не всем доступна,

«это портит фигуру» — это правда, даже если вы восстановление возможно жто потребует денег, времени и усилий, которых с учетом маленокого ребенка у вас скорее всего не будет

«подрывает здоровье на многие годы» — необязательно, но возможно, и опять деньги, время и условия, которых может не быть.

А насчет влияние запрета на отношение женщин к материнству, это очень интересная тема для исследования! Жалко, что ничего подобного пока, похоже, нет (хотя нужно, конечно, побольше покопаться в литературе, чтобы точно сказать). Но я нашла для вас другие материалы, которые вам могут быть интересны.

Статья с цифрами по незаконным абортам во времена запрета: http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/reprod01.php

Исследование, где есть немного про быт матерей в довоенном СССР: https://polit.ru/article/2004/10/14/chern/

Не рассказали и про то, почему лишь в 1981 году взялся отпуск по уходу за ребёнком. Я, кстати, не знала, что так поздно. Была уверена, что после войны как минимум появился. А оказывается даже моей бабушке он был недоступен!

Пособие выдавалось в течение восьми недель до родов и восьми недель после родов — 112 дней. В течение этого времени работодателю запрещалось допускать женщин к работе. Работнице, кормящей грудью ребёнка, был установлен перерыв через каждые 3 часа, не менее 30 минут. Для кормления были отводимы особые помещения (ясли). Рабочий день для кормящей матери (в течение 9 месяцев после родов) был сокращён до 6 часов в день.

Роль отца в современном мире, мне кажется, должна больше обсуждаться и изучаться. Даже рекламировать её надо--работать на увеличение важности отца. Больше пропаганды в хорошем смысле слова. У нас скоро институт семьи совсем развалится, что никого не сделает счастливее…