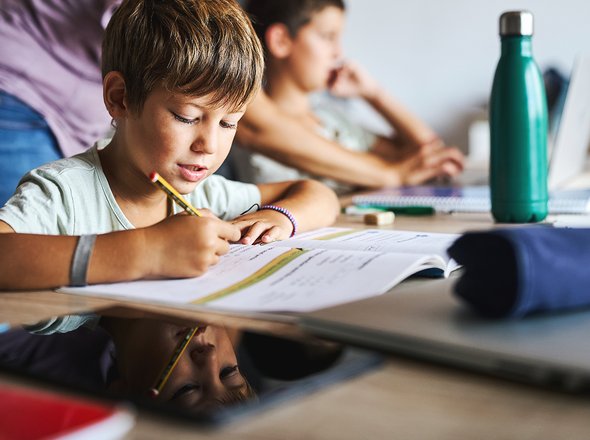

«В школе ребёнок эмоционально нестабилен и глубоко несчастен». 7 аргументов за семейное образование

Кажется, что для семейного обучения нужны веские причины: болезнь, профессиональный спорт, частые путешествия. Но большинство хоумскулеров сегодня — это самые обычные дети и их родители. Просто им удобнее жить вне системы.

1 сентября не все дети идут в школу. И для многих родителей это настоящий шок. В прошедшем учебном году мы все уже столкнулись с опытом дистанционного обучения и, к сожалению, в основном он оказался негативным. Дети дома в четырёх стенах, учителя в отключке, родители не привыкли «терпеть» учебный процесс рядом и видеть его изнутри.

А есть ли успешный опыт построения эффективной системы обучения дома? Да! Альтернативная посещению школы (очному обучению) система, официально и по закону принятая в Российской Федерации. Называется она семейным образованием (СО) с 1 по 9-й класс и самообразованием — в 10-11 классах. Разница в ответственности: при очном обучении за качество знаний несёт ответственность школа, на семейном образовании (с 1 по 9-й класс) — родители, на самообучении (10-11-й класс) — сам учащийся. Родители по закону обязаны обеспечить ребёнка основным общим образованием (с 1 по 9-й класс) в любой форме.

На СО в России учится достаточно много семей, особенно многодетных (около 9-10 тысяч детей, по данным Министерства просвещения РФ, и около 100 тысяч — по данным сообщества родителей на СО).

Домашнее обучение (семейное образование, homeschooling) предполагает изучение общеобразовательных предметов вне школы с обязательными промежуточными и итоговыми аттестациями в школе. Грубо говоря, вы получаете учебную программу и сдаёте её по каждому предмету раз в месяц, в три месяца или даже раз в год — как договоритесь со школой. При этом переходить с очной формы обучения на семейную можно без ограничений в любое время — туда и обратно.

Я сама взрослый хоумскулер, профессиональный педагог, с 3 класса общеобразовательной школы училась на СО и уже больше 10 лет преподаю дистанционно музыку и фортепиано.

Основные причины, по которым родители выбирают семейную форму обучения, отнюдь не сводятся к проблемам со здоровьем ребёнка и возможностью не подвергать его зверским школьным нагрузкам. Родители, отдавшие предпочтение внешкольному обучению, считают его выбором цивилизованного человека. Вот 7 основных факторов, принципиально влияющих на выбор СО в качестве формы образования.

1. Эффективность

Дорога, дисциплинарные и прочие проблемы школьного коллектива, оргвопросы, постоянные деньги на школьные нужды и усилия в тройном размере (на изучение темы в классе, выполнение заданий дома и выслушивание, как другие справились с домашним заданием) отнимают слишком много ресурсов от основного процесса получения знаний.

Усталый и замотанный рутиной ученик, учитель, студент или работник не просто неэффективен, он эмоционально нестабилен и глубоко несчастен. Как и родитель. Он ощущает себя винтиком или белкой в колесе — задумайтесь, как это чувство влияет на вашего ребёнка годами. Семейное образование позволяет освободить и перенаправить все эти ресурсы непосредственно на усвоение знаний и на другую деятельность — спорт, творчество, общение. Про пресловутую школьную социализацию и её качество мы ещё поговорим.

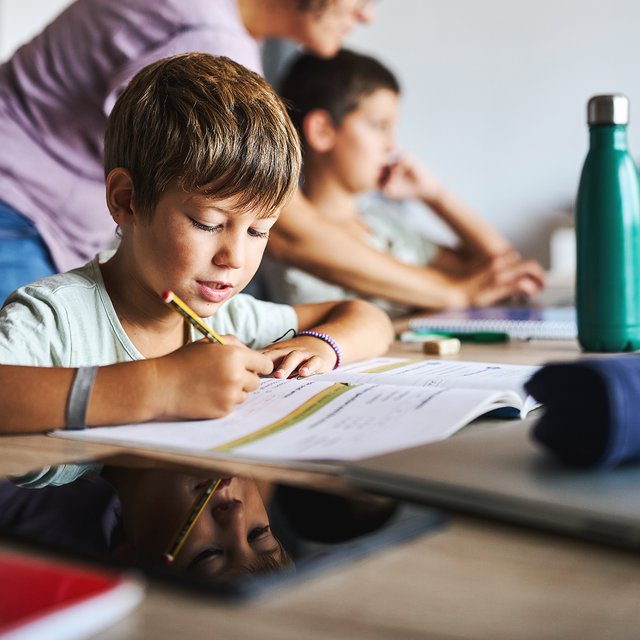

Большинство детей на СО (46%) тратят на занятия от двух до четырех часов в день, примерно 30% — ещё меньше. В среднем дети посещают два-три кружка и при этом не испытывают проблем в общении со сверстниками. Ребёнок получает больше возможностей — и конечно, его придётся учить использовать освободившееся время (но этому навыку в школе как раз не учат — так что преимущества у педагога перед родителем-непедагогом здесь нет).

Дети учатся сами получать и структурировать знания, составлять свой рабочий график и за него отвечать. Кроме того, они не ущемлены в своих интересах и увлечениях, не обязаны любить то же, что все остальные, и довольствоваться тем, что дают.

2. Атмосфера

Неудовлетворительное качество обучения в государственной школе: плохое преподавание дисциплин, и так уже устаревших лет на 50, отсутствие обратной связи с учителем (никаких вопросов, только контроль, все «дополнительные знания» — за дополнительные деньги), непрофессиональные действия и поведение, незаинтересованность учителей в результатах обучения (лишь бы все «сдали»), а ещё переполненность и недостаточное оснащение классов. Благоприятная среда для бесконечной передачи по кругу болезней и усталости, но не для получения и усвоения качественных знаний.

Наглядная иллюстрация — количество времени и денег, которое заинтересованные родители тратят на платных репетиторов даже для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Что тогда дети получают на «бесплатных» уроках? Буллинг и контроль?

3. Индивидуальный подход

Есть дети психически вполне здоровые, но с заторможенным поведением. Из четырех основных типов темпераментов (холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик), как показали научные исследования, только для одного типа очное школьное образование наиболее приемлемо, и под него подстраивается темп уроков и заданий. Поэтому все остальные часто просто выпадают из учебного процесса.

Если ребенок хорошо и быстро воспринимает и усваивает материал с помощью одного-двух каналов восприятия (через слушание и считывание информации с доски или экрана), он, получается, в школе идёт впереди. Дети-кинестетики, воспринимающие информацию совсем по-другому, или диджиталы, настроенные на анализ информации и собственные выводы на её основе (часто нестандартные и приводящие к настоящим открытиям) — априори в «отстающих». Хуже того, они постоянно чувствуют себя неуспешными.

Я сама визуал, для меня важно видеть яркий, красивый и понятный материал — в школе я не встречала такого ни на доске, ни в учебниках. Зато очень много почерпнула из видеолекций и даже образовательных мультиков — это к вопросу об использовании гаджетов, которые родители мне никогда не запрещали (в моём школьном возрасте — компьютер, планшет и видеомагнитофон).

4. Комфорт

СО — это подходящий темп освоения материала, удобный семье режим дня и график, автономность от школьного распорядка, возможность путешествовать в любое время. Некоторые предпочитают распределять занятия по дням, кто-то интенсивно месяц учится, потом отдыхает. Как показывает практика, при правильно поставленном семейном образовании ребенок тратит на обучение гораздо меньше времени и сил, чем в обычной школе.

Не замечали, что наша общеобразовательная школа настроена в основном на то, чтобы проверять знания, а не давать их — спрашивать и контролировать, а не обучать и помогать? Причём и детей, и родителей. Иначе почему ребёнок дома тратит такой огромный объём времени на домашние задания, «не может сам сесть», просит помощи? Ответственность за результат обучения школьной системой давно переложена с учителей на родителей и ребёнка.

По факту, на дистанционке вы просто увидели процесс изнутри: что у педагога в классе, то и на экране — чудес не бывает. Не только ваш ребёнок, но и вы сами вынужденно отсиживали за партой, плюс распечатывали к каждому уроку кучу дополнительных бумажек и заданий. А потом их выполняли и контролировали. Не устали?

5. Здоровый климат и условия

Отсутствие прессинга со стороны учителей, сравнений с успехами других учеников, нормальный психологический климат (по крайней мере, в семье вы сами его создаёте и контролируете), невозможность травли и неразрешимых конфликтов с учителями и одноклассниками.

И не пытайтесь убедить себя или меня, что такие трудности закаляют — они только вызывают эмоциональный дискомфорт и как следствие агрессию, направленную вовне или на себя. Которая в подростковом возрасте особенно «актуальна» — и вам, и ребёнку.

6. Семья как ценность

Желание родителей учить детей самостоятельно, удовольствие от совместных занятий и общения. Если родители не «отрабатывают каторгу», заводя детей по каким-то непонятным и неосознанным причинам — это мощный эмоциональный фактор, способствующий радости от взаимного общения, эмоциональной уверенности и стабильности на всю жизнь.

7. Никаких чужих ценностей

В государственной школе — как раз в период формирования системы личностных и общественных ценностей — ребёнок параллельно со знаниями «подбирает» много чего интересного: государственную идеологию, привычку жертвовать своими увлечениями и интересами (непонятно для чего), личные приоритеты и формы общения каждого из обучающих его педагогов и обязанность терпеть вокруг себя атмосферу и коллектив, «какой достанется». А не выбирать самому. Поэтому родителям надо чётко понимать: хотят они быть воспитателями, «перевоспитателями», или вообще отдать человека на откуп системе и незнакомым людям.

Семейное образование по духу и целям принципиально отличается от школьного. Семейное образование — не замена школе, это альтернатива. Выбираете вы, причем выбор не одноразовый: можете уходить из школы на СО и обратно по собственному желанию и неограниченное число раз.

В возможности выбора не только нет ничего опасного, но и находятся многие возможности — в том числе экономия своих сил и времени при не зависящем от вас введении «дистанционки» в любой момент и на любой период.

«Мамина любовь». Художник: Адель Левитова

В следующей статье поделюсь опытом взрослого хоумскулера: расскажу и покажу картину семейного образования со со стороны ребёнка, родителей и школы.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Фото на обложке: Shutterstock / Maria Symchych

От себя дополню. Если ребенок ненавидит не только конкретную школу, но и недобровольную школу как само явление, то возвращение в семью это лучшее, что можно сделать. Можно рассказать очень молодому человеку всю правду о школе как о навязанной государством услуге, которую не стоит путать с реальным познанием. Можно даже мотивировать: «чем раньше ты получишь свои два аттестата, тем быстрее тебя оставят в покое эти унылые тёти и дяди; ну а далее, если ты решишь поступить в университет, начнётся уже более вменяемое образование, где за тобой не будет тотального контроля и где ты будешь окружен более зрелыми людьми, как минимум совершеннолетними». Главное убедить взрослеющего ребенка, что школьная программа это действительно легко, а трудности создают, в основном, халатные авторы учебников и малокомпетентные, неэтичные преподаватели. Ну и уже примерно к паспортному возрасту человек вполне сможет получить не только первый паспорт, но и документы об образовании… пока большинство ровесников едва ли понимают, что делают.

" — Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стоите… — Рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стоите…

— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить… А в то же время вы наглотались зубного порошку…»

М.Булгаков «Собачье сердце»

Упомянул его только в контексте молодежи, которой не нравится общение с исключительно ровесниками-одногодками и училками. Раньше такие личности рассматривали поступление в универ как способ завести себе более зрелых и взрослых друзей, а также начать изучать что-то действительно интересное. Но сейчас это уже не акутально, во многом. Мир изменился, теперь есть множество других опций для таких подростков.

Почитал ваши другие комментарий. Оч приятно видеть компетентного человека, умеющего этично дискутировать и отстаивать свою позицию, которая мне очень близка. Жму вам руку. Продолжайте в том же духе; больше сил на статьи, чуть меньше на ответы конченным провокаторам в комментах :)

На них и социализируются в приятном им кругу с общими интересами.

Или под «социумом» вы имеете ввиду разнородное сборище в духе дворовой школы (откуда после 5 класса уже сбегает большая часть детей) или призывной армии? Обычно в таком случае начинаются беспомощные аргументы в духе «надо уметь общаться с разными людьми пипи пупу», под которыми обычно кроется обучение методикам токсичности, манипуляции и быдланства (от которых СО, кстати, тоже защищает).

P. S. Социализация — процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционирвать в обществе.

Социализация — это не только общение со сверстниками. Ребенку полезно расти в среде, где присутствуют люди разных возрастов. В жизни очень редко возникают ситуации, когда приходится контактировать только с обществом своих сверстников. Школьный «коллектив"учит «не выделяться» и дружить с теми, кто рядом, а не с теми, кто по-настоящему интересен. Школьная АНТИсоциализация выглядит так: 1) ребенок приходит в класс рано утром 2)садится на отведенное ему место 3)должен сидеть, молчать и быть очень внимательным на протяжнии 45 минут 4)звенит звонок, и все повторяется снова. Вы встречали хоть ккой-то рабочий коллектив с похожим режимом? Тюрьму и армию предлагаю исключить — уверена, что ни одна мать о ТАКОМ для своего ребенка не мечтает…

По вашей логике надо бы и читать запретить/не учить — а то «вдруг кто чему поддастся» -? Образование и расширение собственнях горизонтов — лучшее лекарство от невежества. В том числе от убеждений, что на гомосексуализм можно «ввести моду» или что наши действия зависят от некоего «Всевышнего»…

Вообще, обо мне вся информация есть — и в профиле, и в поисковиках. Мои статьи, и научные, и популярные, легко гуглятся Информация о моих дипломах есть на сайтах университетов. А вы почему скрываетесь? И не смешите людей — ну какой вы «педагог-психолог» с такой неграмотной речью и неумением выстраивать хоть какую-то аргументацию? Не смешите — и не пытайтесь запутать и запугать, прикрывая собственное невежество и «веру во Всевышнего» фейковыми (фальшивыми) профессиями и регалиями. Это как минимум нечестно! Удивлена, что на МЕЛе встретила такого персонажа — но, конечно, везде случается…

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования.

В такой школе, возможно, и я бы согласилась учиться, как и доверить ей своего ребёнка :)

Кто не хочет сидеть взаперти в офисе, а хочет общаться с ровесниками, поддерживать баланс между семьёй и карьерой, уделять достаточно времени любимым, детям и собственной творческой реализации (хобби, например), путешествовать и отдыхать сколько нужно и хочется — да, так и поступает. Сидение в офисе и наращивание животика не приговор, не надо так плохо к себе относиться. Я сейчас делаю 2 международных проекта — и не в офисе, конечно. В жару работала в открытом бассейне «Чайка» в центре Москвы, представляете? А этот текст пишу на террасе в кафе.

Это я к чему? У человека должен и может быть выбор. Я рассказываю о его возможностях. Не надо взваливать на своего ребёнка «обязанность» сидеть 45 минут на попе ровно, чтобы выслушивать пересказ учебника — и так до 7 раз в день. Вы сами давно так пробовали «работать»?

Ну, и интересны ваши аргументы — почему это «пропаганда» и с какой целью именно я её тут провожу :))) Я всегда ищу логику — в аргументах и в поступках, а в текстах смыслы. Свои страхи и ограничивающие убеждения можно и нужно убирать — только информацией и знаниями предмета. Готова продолжить разговор после того, как вы ПРОЧИТАЕТЕ СТАТЬЮ, и особенно внимательно — пункт о социализации на СО, он выделен отдельной цифрой.

Ну, и я бы поговорила с ребёнком/подростком, как в своё время моя мама со мной: вот есть такие варианты, что ты думаешь и как МЫ ВМЕСТЕ построим систему обучения и взаимодействия со школой, если попробуем что-то изменить. Читать учебники и сдавать домашки/контрольные раз в месяц мне, например, тоже гораздо удобнее, чем всё перечисленное в статье. И у мамы на самом деле больше ресурс воздействия на педагогов, особенно манипулятивных: всё на расстоянии, все результаты сдач в письменном виде — как говорится, ничего личного!

Мотивация и самомотивация, интерес и удовольствие — и есть двигатель жизни. А не «адаптация в ЛЮБЫХ условиях». Я бы предпочла, чтобы школа готовила будущих учёных, гуманистов, ГРАМОТНЫХ и эмпатичных политиков и сознательных граждан, уважающих себя и свой труд так же, как других людей и их труд. Даже будучи условной уборщицей (клинером :)). Выживание в любых условиях и адаптация к любому человеку/компании — это, по-моему, про каких-то киллеров или универсальных солдат. Не находите?

Про НОРМАЛЬНУЮ социализацию пишу и здесь, и в комментах, и в новой статье — как раз сегодня вышла. Там о моём опыте взрослого хоумскулера, и это не «ошибка выжившего» 🙂

P. S. покажите мне, например, свободно говорящего на двух иностранных языках человека, который при этом чувствует себя в тангенсах и катангенсах как рыба в воде и параллельно может переставлять черточки и квадратики в химических формулах, рассказывая в деталях причинно-следственные связи всех гражданских войн на территории нынешней РФ, начиная с девятого века. Вы слишком много на себя берете.

Более того, в школе ребенок учится (я сейчас рассказываю на своем примере) преодолевать трудности, решать вопросы (простые и сложные) с учителями/взрослыми, искать варианты подхода и общения, а также проходить через то, что не по душе (например, я терпеть не могла ту же химию), так как в жизни мы все периодически вынуждены делать то, что нам не очень нравится, чтобы добраться до/достичь того, что мы любим.

А в чём «изначальный смысл школы», на Ваш взгляд?

По поводу «выделиться»: я к этому не стремлюсь специально, но да — я выделяюсь. И всегда выделялась! Я талантливый человек. И лично знакома со многими талантливыми спортсменами, учёными, инженерами, которым школа не только не помогала развивать их таланты и способности, но и здорово мешала. А теперь представим, что Ваши дети талантливы, гораздо талантливее своих родителей в чём-то — хоть в тех же навыках социализации, необходимых для большинства публичных профессий. И им в школе ПЛОХО, она их не устраивает и ограничивает в реализации. Потеряв в ней 11 лет, они потом отстают от таких же талантливых сверстников при поступлении в ВУЗ и непосредственно в карьере — приходится догонять или даже начинать с осознания своих способностей, возможностей и таланта. Вас бы эта ситуация не расстроила?

Среди моих друзей довольно многие свободно говорят на английском, некоторые на двух языках, а десяток, наверное, на трёх и больше. Но ВСЕ ОНИ, включая меня, изучали и практиковали иностранные языки не в школе — от слова совсем. Свободный иностранный из школы, если это не языковая спецшкола — это скорее анекдот, или даже единорог: все о нём говорят, но никто вживую не видел… 🤔

И повторю, что это не уникальный опыт, а просто способность быстро и эффективно учиться и находить нужные варианты и связи. Чему в школе не только не учат, от этого ОТУЧАЮТ.

Так в чём противоречие? 🤔

Так что здесь вопрос целей и взаимных договорённостей — а что всё получается не хуже, чем на очных занятиях, я вижу и гарантирую как профессионал. Кроме того, я с удовольствием сейчас подтягиваю навыки кинокомпозиции с очень классным профессионалом из США — и очень сомневаюсь, что для этого я бы полетела через океан или он ко мне в качестве живой куклы или «эмоционального/мотивационного насоса», даже за бешеные деньги — нет ни цели такой, ни временнОго ресурса. Есть цель — научиться. Всё!