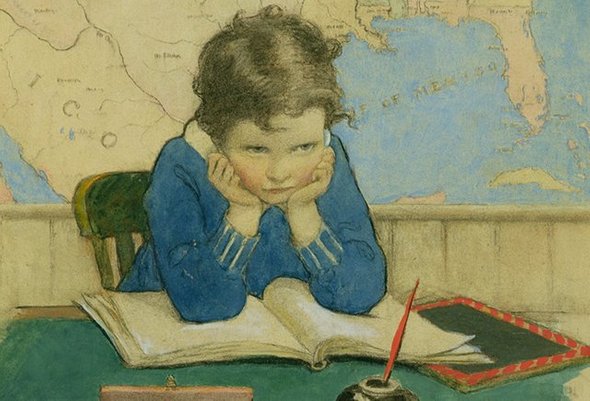

11 навыков, которых не хватает современным первоклассникам

Подготовительные курсы, где ребёнка научили читать, писать и считать, не гарантируют, что первоклассник полностью готов к школе. Наш блогер, учительница Ольга Катаева, провела своё исследование и рассказывает о результатах.

Многие родители сейчас со мной не согласятся, ведь они отдают детей в развивающие центры, чтобы он пошёл в школу читающий, считающий до 1000, решающий простые задачи, пишущий буквы и цифры. А что ещё надо? Родители считают, что такая подготовка сильно поможет ребёнку в первые годы обучения. Неплохо, конечно, что первоклассник в первые недели проявит себя в чтении, письме и на математике на хорошем уровне, а дальше что? Я не поддерживаю такую программу подготовки.

Мне довелось работать с «хорошим набором» (престижная школа, мотивированные родители, подготовленные дети). Оговорюсь, что работаю в небольшом городке на Урале, где около 30 000 жителей, и пишу лишь о собственном многолетнем опыте. Итак, провожу диагностику готовности этих детей к школе, чтобы скорректировать программу, и получаю результаты: 16% детей показали уровень выше среднего, 28% — низкий уровень, остальные — средний уровень готовности к школе.

Ни одного человека с высоким уровнем готовности к школе. Помню, как удивилась этим данным. Большинство детей читали, считали. Читать не умели всего 4 человека из 25 (и то оказалось, что у этих детей были проблемы в развитии речи). Уроки проходили на одном дыхании. Всем всё понятно, активно работают. Так было одну четверть, а дальше результаты диагностики подтвердились: как начали работать с текстами задач, писать слова, предложения, дети «сели». Стало понятно, что всю первую четверть работа была в пустоту. Дети «ехали» на знакомом материале, не преодолевая трудностей, и важные умения просто не формировались на должном уровне.

Приходится констатировать, что дети в школу приходят неподготовленными, что проявляется:

- в неразвитости мелкой моторики;

- в несформированности математических представлений;

- в несформированности речи;

- в несформированности коммуникативных умений;

- в неразвитости воображения и фантазии;

- в неразвитости эмоционально-волевой сферы;

- в неумении играть.

Следующие наборы первоклассников (более подготовленные и менее подготовленные — разные, в общем) подтверждали сделанный вывод: дети в школу приходят неготовые. Вот, например, каких навыков не хватает.

1. Умение слушать учителя

Педагогические наблюдения за первоклассниками показывают, что более 70% учеников не умеют слушать учителя (не лекции, а элементарные инструкции по выполнению задания или объяснение написания буквы). А это одно из важнейших умений: чтение и устная работа по тексту, оформление записи, написание буквы, — всё строится на нём. Это подтверждается ещё тем, что графический диктант не получается более чем у 48% человек.

2. Умение держать ручку (в том числе развитость мелкой моторики)

Не умеют держать карандаш, кисточку и ручку около 40% детей. Примерно 28% учеников неправильно держат ручку на протяжении всего дальнейшего процесса обучения. При всём этом только 12% обучающихся показывают хороший графический навык (качество линии). У остальных они неровные, дрожащие, со слабым нажимом. Если продиагностировать умение вырезать, то достаточный уровень показывают лишь 16% детей.

3. Пространственно-конструктивные нарушения

Этот показатель зашкаливает: 90% детей приходят в школу с этими нарушениями. Поэтому процесс обучения оформлению записей в тетрадях, работа в строчке, на листе (ИЗО) — всё проходит с большими затруднениями.

4. Умение определять количество звуков в слове

В начале обучения 52% учеников не могут определить количество звуков в слове. К концу первого месяца обучения этот процент снижается до 36%, но у 24% детей сохраняется. В конце года этот же процент детей показывает трудности в написании диктантов.

5. Понимание учебной задачи

Это умение напрямую связано с умением слушать учителя. Где-то 60% учеников не понимают учебную задачу, не могут следовать инструкции, так как не могут её удержать. При пошаговой инструкции эти дети не успевают, сбиваются, что приводит к отрицательным результатам. Неуспехи, как правило, снижают мотивацию. Детям не хочется в школу, у них не блестят глаза, им скучно на уроках, им тяжело — всё это приводит к стрессу и дезадаптации.

6. Математические представления

Дети с лёгкостью решают простые задачки, но составить математический рассказ по картинке не могут 70% детей. Примерно два месяца на математике идёт подготовка к решению задач: работа с текстом, работа с числами, отношениями между ними, визуализация. Потом удивляемся, что дети не могут решать более сложные задачи и, читая, вообще не понимают текст. Дети приходят в школу, хорошо считают. При этом плохо знают состав чисел, не видят «объёма» числа, не могут заменить число на модель.

7. Умение играть

Удивительно, но 20% учеников не включаются в игру или игровую ситуацию на уроке. На перемене лишь 20% учеников могут поиграть в коллективную игру, остальные не умеют! Дети не знают дворовых игр, не могут соблюдать правила игры, обижаются, если игра пошла не так, как им хочется, и так далее.

8. Эмпатия

Более 60% учеников не проявляют эмпатию. Они не могут различить интонацию в голосе, не видят эмоциональное состояние собеседника/игрока. Умение проявлять эмпатию необходимо, например, при работе с текстами на литературном чтении: понимание чувств, эмоций героя, видение причинно-следственных связей поступков, умение радоваться, сопереживать, грустить.

9. Коммуникация

Наблюдения показывают, что только 40% детей стараются избегать конфликтов. Более 50% дают сдачу обидчикам. Есть дети, которые провоцируют конфликты, таких оказалось более 20%. Большинство детей при анкетировании указывают, что не смогут простить обидчика, не смогут удержаться, чтобы не ответить на оскорбление.

10. Умение читать

80% учеников приходят в первый класс уже читающими. Анализ ошибок при чтении показывает, что у большинства этот навык сформирован неправильно: дети не понимают или искажают смысл прочитанного, при чтении «глотают» середину слова, концовки слов не дочитывают — догадываются, путают при чтении некоторые буквы, не умеют читать некоторые буквосочетания (звук «сь» с буквой «ё»), не видят знаков препинания, читают монотонно, допускают многочисленные ошибки.

11. Речь

Сейчас до 50% детей приходят с нарушением речи различной степени. При умении читать словарный запас небогат и кругозор недостаточно развит. Дети с трудом отвечают на вопросы викторин по сказкам, не могут озаглавить текст, определить главную мысль (в небольших текстах из азбуки). Не проявляют любознательности, не спросят, если не знают значения слова. Не могут выразить свои мысли, с трудом подбирают слова и другое.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Вообще старший (7й класс) говорит мне, что, если бы я не научила бы его читать, то он бы так и не научился. С почерком плохо было с самого начала, и сейчас не очень.

При чем учитель? У ребенка первые учителя -РОДИТЕЛИ.

Учителя не волшебники.

Вспоминая прошлый век школ, можно с уверенностью сказать, что дети в школу приходили приблизительно одинаковыми по развитию ВПФ. Поэтому учителя начинали учить с самых азов. Читать, писать. А теперь большинство детей все умеют это делать, но не осознанно. Их не развивали, а дрессировали.

Из всего перечисленного в статье спорно только умение считать звуки в слове. Ну и про чтение — автор всё же не пишет, что дети обязаны уметь читать, она пишет, что это умение сформировано неправильно (а переучивать сложнее). Всё остальное — это программа детского сада. Проблема в том, что сад пытается выслужиться перед родителями и перетянуть на себя функции школы, усаживая детей за тетрадки, при этом не давая нужных игровых навыков. А родители сажают детей перед телевизором.

Ну и если хотите без учителей обучаться, то и флаг вам в руки. Серьезно, это прекрасно.

Речь в статье идёт о том, что приходящие в школу дети, умея уже читать, считать и писать, лишены базовых навыков, которые они должны получать в семье и во дворе — умение договариваться, умение слушать; автор говорит о том, что куда важнее уметь играть, чем читать и писать — играть в разные игры с разными правилами, принимать чужие правила, а не только навязывать свои. По-вашему, играть ребёнка тоже должны в первом классе учить? Или для этого необходимо педагогическое образование?

Я — не педагог. Я могу научить читать и считать, обсудить динозавров и астероиды, подсунуть ребусы и кроссворды, научить играть в «Казаки-разбойники» и «Земельки», но я понятия не имею, что есть объём числа, не знаю, как составлять математические рассказы и не могу научить правильно держать ручку, потому что сама всю жизнь держу её неправильно. Именно поэтому мои дети идут в школу, а не получают домашнее обучение. Если педагоги хотят иметь в классе уже обученных программе первого класса детей, зачем такие педагоги нужны? Проверочные работы проводить?

Уволить с волчьим билетом!

Из-за таких, как вы, я был вынужден перевести ребенка на семейное обучение (причем без учителей) и все надуманные проблемы исчези начисто, а второго ребенка жестко защищать от подобных наездов некомпетентных учителей кляузами в минобраз — в школе быстро отстали, стал отличником и поступил сам в лучшую гимназию в районе.

Какая разница каким подготовленным он приходит в 1 класс, сколько денег и трудов это стояло родителям, если к 6-7 классу из них все равно делают серую массу без учета индивидуальностей?

Конечно каждого надо оценить (слово-то какое мерзкое)

У меня есть подруга, которую в 1 классе чуть не отправили в корректирующую школу, а в результате она закончила и школу и техникум, и институт, и стала успешным грамотным руководителем производства. И если бы не учительница неизвестно, чтобы из неё получилось. И тому много примеров в жизни.

Поэтому: хвала УЧИТЕЛЮ и👎учителке

И кто должен ребенка научить слушать в коллективе 30 человек?

Это статья для учителей или родителей?

Посмотрите на комментарии — как много людей Вы задели, обесценив их усилия по образованию собственных детей.

И для меня образование — ценность. А вот школы все больше разочаровывают, хотя все мои дети учились/учатся в разных.

И не нужны подобные изыскания, просто учите…

Очень частая ситуация: ребенку книжки не читают, не рисуют с ним, в настолки не играют, и тут внезапно — ой, шесть лет, скоро в школу, надо мчать в образовательный центр учить цифры и буквы. То есть развитие получается не комплексным, не планомерным — а для набора «галочек»: читать научились, считать научились. Но всё это легло, простите, в пустую голову. Потому нет и «объема» числа и интонаций в чтении.

Последний пункт статьи — это вообще главный маркер. Бедный словарный запас — это свидетельство провала раннего развития, его отсутствия.

Подготовка к школе должна в основном включать подготовку личинки человека к обществу ещё 30 особей того же вида и того, что учитель на уроке — первый после мамы (хотя и эта практика не без изъянов). Что до проблем с составом числа, постановкой письма и прочим — это часть современной программы обучения (будь она проклята) и тут учителю пенять можно на себя и только потом «ну у вас неправильные дети и они делают неправильные ошибки».

Думаю, несложно найти тех самых педагогов, которые так некачественно готовят детей к школе.

Думаю, их 2-3 человека, всего.

Проще переговорить с ними и решить вопрос.

Родителей жалко. Они то вкладывают силы, время, платят деньги за такой вот результат.

Не умеют слушать? А не пробел ли это в работе учителя, в неумении заинтересовать ребёнка рассказом о предмете и преподнесении материала?

Все эти подготовки и предподготовки только губят мышление ребёнка на корню.

Не надо ли начинать обучение на год раньше и именно в школе в 0-м классе и весь этот год обучать азам, а не сразу формулам и форматам, пусть это будкт просто палочки и крючочки, просто буквы, а не звуки и буквы. Ведь для всех этих сложностей мозг ребёнка не готов после даже самых крутых курсов. Научите их сначала читать и писать простые слова и предложения, научите просто складывать 2 и 2, и не заморачивайте и головы задачами, которые иногда не под силу даже инженеру и требуют навыков видавшего виды математика.

И, конечно классы лолжны быть раза в два меньше по наполнению. И индивидуальный подход к каждому, а не просто дача информации, а дальше… «пусть родители помогают»

В защиту мультиков: задачек и интонаций там хватает!

Я думаю, раньше учителя были куда терпеливее и обучали гораздо большему спектру знаний, чем сейчас.

Еще мне кажется, что большинство комментаторов не поняли о чем эта статья. Никто не просит быть поголовно педагогами. Речь-то здесь не о том, что вы должны сами давать детям школьные знания. Ребенок элементарно должен знать, где он находиться, и как общаться с людьми…

Вот я и думаю, что что-то явно не вложила в своего сына…

В школе мы проходим анатомию, все знают где сердце, почки, печень… Но ведь никому в голову не придет давать детям понятия и знания по биохимии, гистологии, цитологии, микробиологии… Эти предметы нужны специалистам.

Возможно, этот предмет является ошибкой чьей-то, когда вводили его в школы! Все очень устали от него, особенно дети. Многие родители помочь ребенку не могут, т. к. сами эту фонетику не проходили.

Приходит на ум простой вопрос- если вдруг это чья-то ошибка? Ну хотелось кому-то оставить"свой след на Земле»!

КТО-то обязательно должен ее исправить! Но кто? Когда? Это уж точно не «бедные родители»!

Так что я советую родителям, необижаться, а потихонечку проверить ребёнка по каждому их этих пунктов и подкорректировать до школы. Возможно, вы столкнётесь и с трудностями. Но всё поправимо!

В выходные вместо прогулки и совмесных игр — включаете мультики, пусть щелкает пультом. У ребенка нет усидчивости, системности занятий (когда нужно работать, прилагать усилия). У ребенка обывочное мышление — от клика до клика.

Кто из родителей просто читает с ребенком длинные сказки на ночь? Изо дня в день, чтобы ребенок вспоминал, что было раньше? Чтобы своими словами рассказал, что случилось в предыдущей главе?

У меня в этом году ребенок закончил первый класс. Да, дети на занятиях умеют читать. Но из 22 человек понимает, ЧТО объясняет учитель — максимум 5 человек.

Поэтому окружающий мир, чтение и т. п. для большинства учеников — непосильные задания. И родители кивают на учителей — они недоработали.

У нашей учительницы стаж работы 3 года. Она не понимает проблему, не умеет заменить родительские пробелы, дать задание.

Так и учим детей. Сами мучаем их своей бестолковостью.