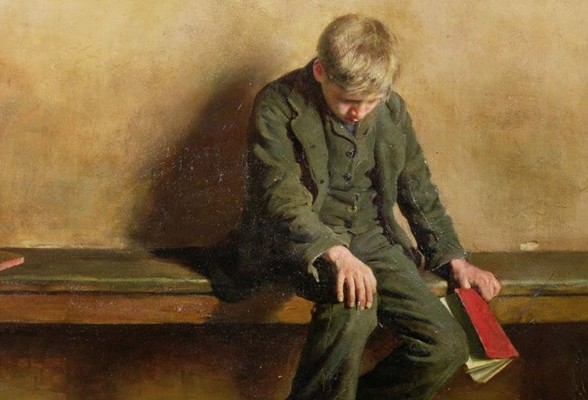

Почти всё время с начала учёбы школьники (даже начальной школы) часами сидят за домашними заданиями. Взволнованные родители всё чаще прибегают к дополнительным занятиям, к помощи репетиторов и с ужасом думают: а что же будет дальше? Дети испытывают колоссальную нагрузку начиная с первого класса, и бесследно для неокрепшего детского организма это не проходит. Но родителям вполне под силу избавить ребёнка от непосильного гнёта. Нужно только уяснить несколько важных правил и адекватно оценить его способности и состояние здоровья.

Полина стала болеть ангинами сразу, как только пошла в первый класс. Я наблюдала девочку до школы и всячески отговаривала маму отдавать её учиться в шесть с половиной лет: девочка маленькая, слабенькая, в детский сад не ходила. Да и домашняя обстановка была совсем непростой: недавно у неё родился младший брат, а папу автомобильная авария сделала инвалидом. Я советовала отдать Полину в подготовительную группу детского сада. Девочка привыкнет быть в коллективе, научится строить отношения, и тогда переход в школу будет менее болезненным. Совершенно замученная мама вяло покивала головой и… отдала дочку в английскую спецшколу на полный день.

К концу первой четверти Полина училась хуже всех в классе. Несмотря на строжайшее предписание не ставить в первом классе отметки, учителя не могли отказаться от них совсем и заменяли на первый взгляд «безобидными» символами: красный мишка — «отлично», зелёный — «хорошо», синий — «плохо». У Полины не было красных мишек вообще, красными были только подчёркивания и перечёркивания в тетрадях и дневнике (точнее, в заменяющей его специальной тетрадке). Мало того, учительница ещё и постоянно отчитывала девочку перед классом за то, что та «бестолковая». Домашние задания Полина делала со слезами и угрозами, по четыре-пять часов, читала по слогам. А спустя ещё какое-то время начала болеть.

Первый класс девочка закончила в больнице. Я советовала забрать ребёнка из школы и снова отдать в первый класс по какой-нибудь менее сложной программе. Но родители решили пойти по пути наименьшего сопротивления и оставили всё как есть. На этот раз Полина попала в больницу ровно первого сентября. Теперь девочка находится на домашнем обучении и занимается с приходящей учительницей из другой школы.

С точки зрения психосоматики каждая болезнь — это реакция организма на сильные эмоциональные переживания

Ангина, например, — проявление невыраженного гнева. Если человек испытывает сильные чувства, а выразить их не может (предположим, очень сердится на кого-нибудь, но вместо крика молчит), то у него начинает болеть горло.

Полина — ребёнок с сильно развитым чувством собственного достоинства, поэтому её реакцией на унижение был гнев. Если ребёнок пугается, когда на него кричат, ответом будут боли в животе, гастрит или рвота перед уроками. Менее эмоциональные малыши всё равно реагируют на стресс, но иначе — постоянными насморками, ОРВИ. Один мальчик, которому не нравилось, как его называла (точнее — обзывала) учительница, постоянно болел отитом. Потом семья переехала, школу пришлось сменить, и ребёнок перестал болеть совсем.

Как ни странно, родители во многом сами провоцируют учителей на усложнение программы и ужесточение требований. Я слышала на родительском собрании в младшей группе детского сада, как один папа требовал от заведующей «обеспечить его ребёнку преподавание английского носителем языка». Это для трёхлеток, которые и по-русски говорят не очень внятно. Большинство родителей выбирают «сильную школу», «сильного педагога», хотя на деле такой педагог может демонстрировать диктаторские замашки и совсем не заботиться о психическом и физическом здоровье детей.

Ребёнок в первом классе больше всего нуждается как раз в ощущении безопасности

Это единственное условие, при котором возможно развитие его способностей. Кроме того, в начальной школе у детей в основном работает правое полушарие, которое отвечает за образное мышление, творчество, целостное восприятие мира, интуицию. А методики преподавания опираются на логику, анализ, работу по шаблону. Неудивительно, что детям быстро становится скучно, они теряют учебную мотивацию. А разделение на аудиалов/визуалов/кинестетиков? Все об этом слышали, но многие ли учителя применяют его на практике?

Хотелось бы сделать акцент и на возрасте. Сошлюсь на авторитет Нины Гуткиной, одного из крупнейших специалистов по возрастной психологии, которая во многих своих публикациях настойчиво рекомендует:

«Не отдавайте в школу детей раньше семи лет. У них просто не созрели те мозговые структуры, которые отвечают за анализ текстов и распознавание символов, даже если ребёнок с четырёх лет умеет читать. До семи лет в психике ребёнка преобладает игровая мотивация, а для того, чтобы хорошо учиться, у малыша должна превалировать учебная».

Но с чем мы сталкиваемся в жизни? Всеми правдами и неправдами родители стремятся отдать ребёнка в школу как можно раньше, особенно мальчиков, над которыми постоянно висит «дамоклов меч» армии. Девочек в возрасте шести лет отдают в школу по другой причине: родителям кажется, что смышлёной дочке с хорошо развитой речью, которая умеет читать, становится скучно в детском саду. В результате многие из них — отличницы и «хорошистки» — инстинктивно стремятся обратно в то беззаботное состояние, когда можно просто играть в куклы. Я сейчас наблюдаю целый третий класс, в котором все поголовно девочки переселились в выдуманный мир волшебной страны из сказки Барри «Питэр Пэн» и живут там целыми днями, отвлекаясь лишь на завтрак, обед и ужин. Каждый день начинается с распределения ролей — кто кем будет, игра не прекращается ни в школе, ни дома. Дети очень подробно рассказывают о событиях в воображаемой вселенной, а их родители хватаются за головы — детей ничего не интересует, кроме этой игры.

Удивительно, но с девочками связано гораздо больше родительских амбиций

По крайней мере, первоклассницы, которые кроме школы посещают ещё курсы иностранного языка, музыкальную школу (обязательно!), танцы и изостудию, встречаются чаще, чем первоклассники. Мальчиков обычно приводят в спортивную секцию, и, к сожалению, далеко не всегда в ту, в которую хочет сам ребёнок, — чаще туда, куда ходил или хотел ходить папа.

Во-первых, десять раз подумайте, прежде чем отдавать ребёнка в школу в шесть с половиной лет. Конечно, крепкий крупный мальчик наверняка в состоянии осилить школьную программу первого класса. Но не болеющая девочка и не «маленький гений», который умеет читать с трёх лет, но формировался в домашних условиях в окружении взрослых.

Важны не «знания-умения-навыки», а способность ребёнка адаптироваться к изменившейся обстановке, к детскому коллективу и к повышенным нагрузкам

Во-вторых, трезво оцените актуальные способности ребёнка. Если в детском саду ваш малыш увлекался конструированием и лепкой, скорее всего, у него хорошо пойдёт сложная программа по математике, но лёгкой жизни с иностранными языками ждать не стоит. Обычно с овладением иностранным языком и чтением рука об руку идёт музыка. Тот, кто любит рисовать, скорее всего, будет испытывать сложности с математикой (в силу принятой у нас в стране методики преподавания).

Постарайтесь учесть все это, когда будете определяться с профилем школы. Если всего примерно поровну, но ребёнок часто болеет, плохо переносит перемены, насторожен и стесняется, лучше отдайте его в обычную школу с самой лояльной учительницей, которую только сможете найти. Не волнуйтесь — со временем, когда окрепнет, он все наверстает.

В-третьих, не забывайте о принципе: школа для вас, а не вы для школы.

У педагогического коллектива могут быть свои задачи и цели, но именно родители должны определять, что будет полезно их ребенку

Вы можете настаивать на соблюдении буквы и духа закона: домашние задания в первом классе недопустимы в любой форме, оценки не должны фигурировать ни на словах, ни в журнале. Всю начальную школу подготовка к урокам не должна занимать более 40 минут в день, а также недопустимы домашние задания с пятницы на понедельник (кроме иностранного языка, который преподаётся не каждый день).

Как уже говорилось, главная задача ребёнка в начальной школе — не столько овладеть какой-то суммой знаний, сколько получить важные социальные навыки, узнать что-то новое о себе и об окружающем мире, научиться контактировать с людьми. Поэтому, согласитесь, лучше находиться в спокойной и доброжелательной обстановке, чем получить гастрит, обучаясь в престижной гимназии. Здоровый ребёнок выучит всё, что ему нужно, но немного позже — то есть вовремя.

А в практике я постоянно получаюь тому подтверждения.

если вам интересно, можно почитать труды по нейрокоррекции — там подробно излагается связь между, условно говоря, лепкой и точными науками, музыкой и иностранными языками. поверьте, я не с потолка взяла эти данные.

Тут вот пишут «Родители должны определять, что будет полезно их ребенку» и я согласна, что в начальной школе (да и до нее) от детей не нужно требовать сверхестественного, делать из него «маленького гения», если он родился не гением, но я против настойчивых рекомендаций: «Не отдавайте ребенка в школу раньше семи лет». Ужас какой, а я в школу пошла в 6,5 лет и осталась жива :)

Что за антинаучная чушь? Нет, конечно, при стрессе болезни обостряются и ребенок может в описанной ситуации чаще болеть, тут все верно, но вот такие высказывания изрядно подрывают доверие к автору.

А автору спасибо за статью! Я еще раз убедилась, что не зря отдала сына в 7,5 в школу.

1) Как оценить знания человека, если нет оценки, пусть даже ему всего семь лет? Я прекрасно помню, что нам ставили оценки, и как я получил двойбан за то, что отказался читать на уроке чтения. Ничего, выжил.

2) Я был самый молодой в классе, мне было шесть лет, а семь исполнилось только в декабре, пока осенью всем потихонечку исполнялось восемь. С 1го по 11й класс 90% моих оценок были пятёрки, в то время как остальные учились средне и были откровенные двоечники. «Может, я феномен?» ©

В статье категорически не хватает статистических данных и корреляций.

А есть какие-то научные доказательства этого? А то очень сомнительно звучит.

И я не раз встречала людей, крайне успешных и в технических, и в гуманитарных специальностях одновременно, и тех, кто перебегал между факультетами, которые, казалось бы, не связаны друг с другом никак.

Да и в моей музыкальной школе говорили про связь математика + музыка. Это какой-то странный миф про технарей, которым противопоставляют искусство. И на математико-механическом факультете у нас каждый второй был с музыкальным образованием или самообразованием.

Я таки думаю, что вопрос способностей — общий, а вопрос разделения на гуманиарные, математические и прочие специальности — вопрос того, чем смогли заинтересовать ребенка. Максимум можно обращаться к каким-то нюансам восприятия — например если для меня была практически непонятна геометрия (которая с рисованием), то точно так же для меня было непонятно все, что относилось к географии, оценке расстояний и прочему.