«Было удобно списывать»: как Фёдор Эрисман придумал школьную парту, которая простояла сто лет

19.06.2019

Профессиональные болезни школьников — близорукость и нарушения осанки — беспокоили врачей ещё 150 лет назад. Швейцарец Фридрих Гульдрейх, который перебрался в Россию и принял православие под именем Фёдор Эрисман, придумал парту, которая не позволяла детям двигаться. И хотя по описанию это больше похоже на орудие пыток, сидевшие за партой Эрисмана вспоминают о ней с удовольствием.

Если в начале XIX века в России сомневались, нужно ли учить народ грамоте, то после крестьянской реформы 1861 года в стране начался педагогический бум. Повсюду открывались народные школы, учителя и мыслители спорили о программах и методиках. При этом никакой специальной мебели в классах не было: дети занимались за столами, сидели на стульях или скамьях.

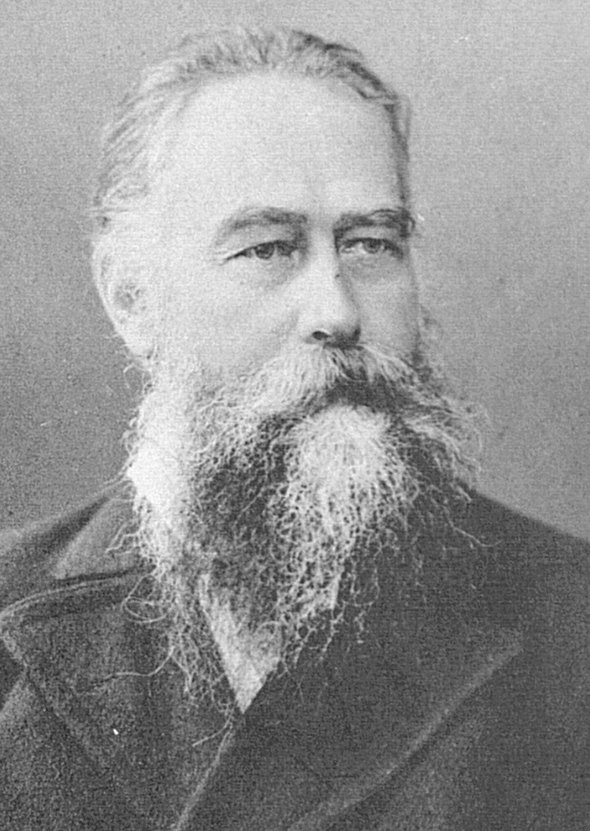

На то, что такая мебель вредит здоровью, обратил внимание петербургский офтальмолог Фёдор Эрисман, урождённый Фридрих Гульдрейх. Он родился в Швейцарии, где получил медицинское образование и познакомился с будущей женой Надеждой Сусловой. Она тоже училась медицине (в то время в России женщин в университеты не допускали) и стала первой русской женщиной-врачом.

Вместе супруги приехали в Россию. Гульдрейх принял православие, стал Фёдором Фёдоровичем и начал частную офтальмологическую практику. Тогда он обратил внимание, что зрение у учеников к выпускным классам часто снижается. Обследовав учеников 15 гимназий, в 1870 году он опубликовал работу «О влиянии школы на происхождение близорукости». А после придумал первую конструкцию парты, которая была названа его именем.

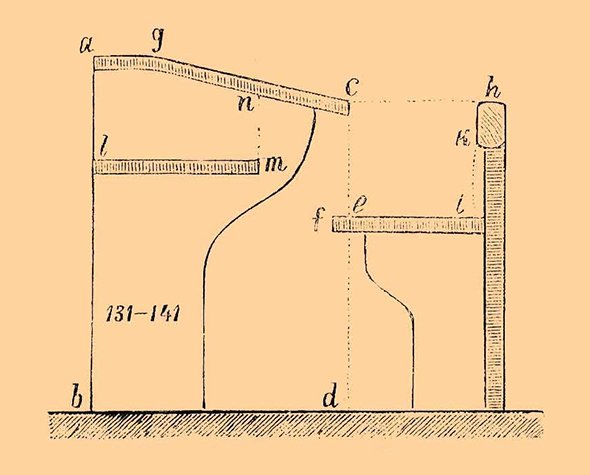

За основу он взял расчёты швейцарского доктора Фарнера, который представил свою парту пятью годами ранее. Парта Эрисмана — это скреплённые между собой скамья и стол. Столешница наклонена: ученик, сидя ровно, видит книги и тетради под прямым углом. Скамейка заходит за край стола, спинка поддерживает поясницу, подставка даёт упор ногам.

Это была жёсткая конструкция: ученик не мог ни отклониться от стола, ни ссутулиться за ним. Сидеть можно было только в одном положении, но благодаря эргономическим расчётам это было удобно. Парты изготавливали из дуба и выпускали в четырёх (по некоторым данным — в семи) размерах. По указу Александра II их стали устанавливать во всех школах.

Была одна проблема: одноместные парты стоили дорого и занимали слишком много пространства. Требовались большие классы, чтобы усадить всех учеников. 15 лет спустя проблему решил Пётр Коротков — сельский учитель, бывший студент, сосланный на Урал за революционную деятельность.

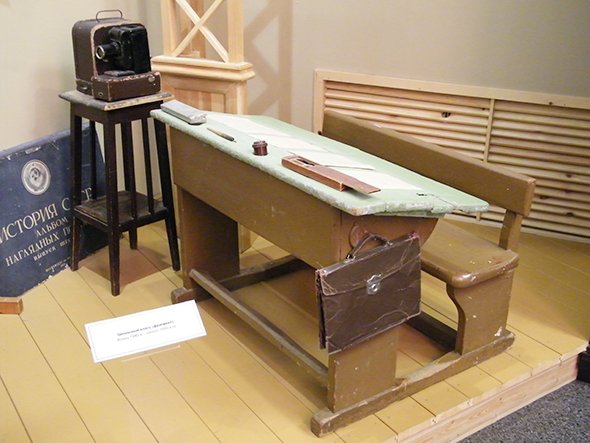

Он придумал сделать парту двухместной, а также добавил несколько важных мелочей: крючки для сумок сбоку, выемки для чернильницы и перьев, полку для книг под крышкой. Саму крышку Коротков сделал складной. Теперь ученик, вставая для ответа, не вылезал из-за парты, а одним движением откидывал вверх свою половину столешницы. В 1887 году Коротков получил патент на изобретение и медаль на Урало-Сибирской кустарно-промышленной выставке.

«У нас такие парты были в первом классе, а потом нас пересадили за обычные столы. Мы радовались, что теперь занимаемся „как взрослые“. Но на самом деле за партой было куда удобнее — сидеть, писать, а ещё — списывать! В парту мы складывали книжки и ранцы — они на полке отлично умещались. А когда перешли за столы, их стало некуда девать».

Ольга, 1986 год выпуска

Фёдор Эрисман прославился не только как окулист и создатель парты. Он был одним из первых ученых-гигиенистов в России. Он исследовал состояние школ, фабрик и ночлежек, разрабатывал санитарные требования к условиям труда, руководил дезинфекцией в русской армии во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Преподавал на медицинском факультете Московского университета.

В 1896-м он вступился за студентов, арестованных во время волнений: они вышли на демонстрацию памяти жертв Ходынской трагедии. Десятки человек были арестованы, а после начались массовые аресты тех, кто требовал их освободить. Профессора Эрисмана уволили. После 30 лет жизни в России он вернулся в Швейцарию. Он заведовал городской санитарной частью в Цюрихе и умер в 1915 году.

Школьная парта Эрисмана пережила революцию и перекочевала в СССР. Правда, в 20-е годы посидеть за ней могли немногие: школ едва хватало для половины желающих. Нарком просвещения Анатолий Луначарский в 1920 году жаловался, что на один карандаш приходится 60 учащихся, а на одну чернильницу — 100 учащихся. Зато эти годы были временем экспериментов: совместное обучение, отмена домашних заданий и уроки политграмоты вместо истории. К концу десятилетия основные материальные проблемы решили, тогда же появились единые учебные программы.

Парты Эрисмана поставили не только в начальной, но и в старшей и вечерней школах. Ученики вставали, с грохотом откидывали дубовые крышки, педагоги из года в год тренировали детей тихо открывать парты. Именно их можно увидеть в советских фильмах примерно до середины 1960-х: «Друг мой, Колька!», «Весна на Заречной улице», «Дикая собака Динго», «Аттестат зрелости».

«Многие сейчас удивляются — как можно было за такими партами учиться, с них же всё скатывается! Но ничего с них не скатывалось, потому что советские парты были слегка шершавыми, ещё и во много слоев покрашенными. И сидеть было удобно. А потом, когда поставили стулья, острые углы стали рвать колготки».

Ирина, 1985 год выпуска

К 1970-м годам парты стали удешевлять: делали не из дорогого дерева, а из ДСП, сократили размерный ряд, скамью заменили стульями. В последнем был только один плюс: классы стало легче убирать. Уборщиц в школах не было, порядок наводили сами ученики, а вымыть или просто подмести пол под монолитными дубовыми партами было практически невозможно.

В остальном же случилось то, против чего выступал Эрисман: ученики получили возможность отодвигаться от стола и менять позу, стали сутулиться: мебель зачастую не подходила по росту. Старинные парты сначала оставались в начальной школе, потом только в первых классах, а потом и оттуда исчезли. Был ещё промежуточный вариант, когда наклон столешницы регулировался железной ручкой. Но он не прижился. В фильме «Вам и не снилось» 1980 года стулья и парты уже современные, на металлическом каркасе и без наклона.

«Я пошёл в школу в 1969 году Латвии, и у нас были такие парты. Стояли они класса до 6-7. Были рассчитаны на рост примерно 150 сантиметров, поэтому к старшим классам за ними становилось тесно. А так было удобно. На внутренней стороне стола оставляли друг другу послания, договаривались одновременно грохнуть крышкой, чтобы испугать учительницу. А ещё мы сами их чинили — на уроках труда».

Виктор, 1979 год выпуска

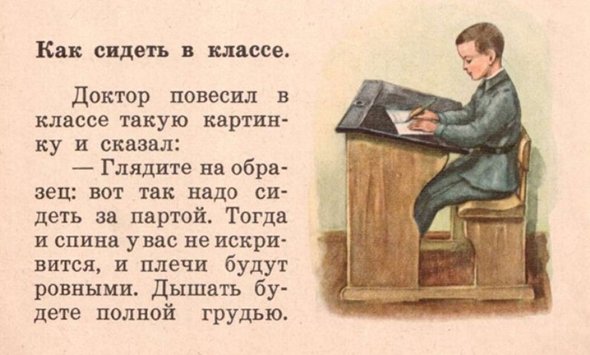

Сегодня по СанПиН парты с наклонной столешницей должны стоять как минимум в начальной школе: «Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности должен составлять 7–15°». А вот использовать скамейки вместо стульев правила не разрешают. Так что хотя и находятся мастера, готовые воспроизвести классическую парту по чертежам, пока она живёт в основном в музеях и старых фильмах.

Зато в школах стал появляться другой старинный предмет — конторка, стол для работы стоя. В XVIII–XIX веках такой использовали чиновники и служащие, а теперь и ребёнок, устав сидеть за партой, может сменить положение прямо во время урока.

В 11 сидела за столом со стулом, а в универе — в половине кабинетов парты с подножкой

Подножка нужна была для упора ног и формирования осанки.

Сейчас даже в «продвинутых», а точнее навороченых, партах я вижу грубые эргономические и анатомические ошибки и подножки у них нет. А старые парты были не только просты и удобны, но хорошо продуманы со всех сторон.