ЕГЭ по истории и раньше был сложным, но за последние годы стал сложным до ужаса. Почему так происходит, мы попросили рассказать Юлию Бородкину — репетитора, которая видела и решала ЕГЭ последних шести лет.

«Стобалльники 2021 года сейчас свой успех не повторили бы»

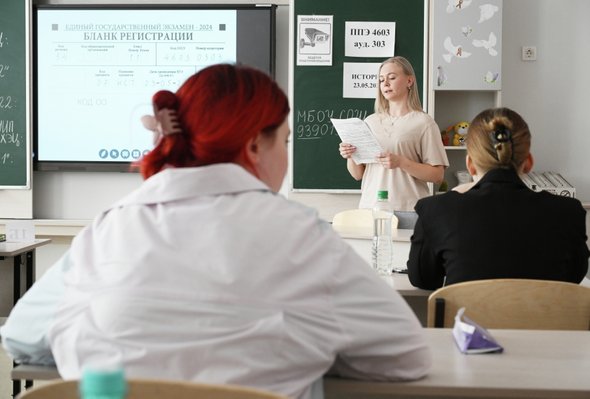

Репетитором по истории я работаю уже шесть лет. Каждый год в экзаменах что-то меняется — и отслеживать это лучше самостоятельно, а не по рассказам учеников и коллег. Поэтому я каждый год прихожу на ППЭ в резервный день, знакомлюсь с банком заданий, вижу реальный КИМ и решаю его.

На 100 баллов историю я не сдала ни разу. Впрочем, учитывая цель моих походов на ЕГЭ, это и к лучшему. Я вижу результат, смотрю, где летят баллы, и понимаю, почему эксперты (а они придирчивые товарищи) не поставили мне максимум в том или ином задании. Отсюда делаю выводы, что и как моим ученикам лучше писать в основные дни сдачи.

Сдавать ЕГЭ по истории с каждым годом всё сложнее. Настолько, что большинство стобалльников 2021 года, например, сейчас свой успех не повторили бы.

Ясное дело, экзамен не может вообще не меняться. Каждый год задания должны быть новыми, им нельзя быть предсказуемыми. Иначе на каждый вопрос, который может попасться в КИМ, за несколько лет может сложиться готовый ответ. И его выпускник будет воспроизводить как заученный, а не давать на основе знаний и самостоятельного анализа.

Более того, экзамен можно изменять структурно. Так и сделали в 2022 году, например, когда сократили число заданий и убрали из ЕГЭ историческое сочинение. Из-за того опять же, что все писали его по шаблонам от репетиторов и онлайн-школ и задание уже не имело никакого смысла.

«Иногда дают такие термины, что… мама моя!»

Но я вижу, что задания ЕГЭ по истории не столько меняются, сколько именно усложняются. Возьмем, к примеру, 18-е задание. В нем дают исторический факт. Например, пишут: «В 1113 году Владимира Мономаха призвали на княжение в Киев». И просят этот факт проанализировать.

До реформы экзамена в 2022 году могли попросить привести три причины этого события — неважно, какого характера. Культурного, политического, религиозного, династического и так далее.

Сейчас такой свободы нет. Нужно назвать одну причину события и два его последствия

Причем последствия конкретные. Могут, например, спросить, как это событие сказалось на определенной социальной группе или на внешней политике. Подобная конкретизация всё усложняет, и дети сыпятся.

Сложности стало вызывать и задание № 19. В нем нужно написать определение исторического термина. И включить в это определение какой-нибудь исторический факт. В целом несложно, но иногда дают такие термины, что… мама моя!

В позапрошлом году, например, детям попались «трудодни». Многие вообще не знали, что это такое. И тем более какой к этому подыскать исторический факт. В этом году все паниковали из-за «меценатства». Опять-таки вещь интуитивно понятная, но составить к ней историческое определение без потери баллов довольно трудно.

Самые большие сложности у нас всегда с 20-м и 21-м заданиями. В 20-м нужно самому сформулировать тезис о том, в чем схожи или различны явления и события разных исторических периодов. Например, нам могут предложить сравнить внутреннюю политику Петра I и Екатерины II. Определить в них одно сходство или различие и подкрепить нашу идею двумя обоснованиями. В каждом обосновании должно быть два исторических факта — по одному, в данном случае, из петровского и екатерининского периода. Формулировка задания, как видите, строгая. Требования к нему — тоже. В прошлые годы я, репетитор, стабильно теряла тут баллы за исторические неточности. В этом году сдюжила-таки и получила максимум.

Последнее задание — № 21. Оно прямо-таки со звездочкой, возможно, даже олимпиадного уровня. В нем спрашивают о последствиях и причинах двух похожих событий: одного — из отечественной истории, другого — из мировой.

Трудность в том, что событие мировой истории может относиться к совершенно любому периоду — от завоеваний Александра Македонского (IV век до н. э.) до войны в Ираке (XXI век). Разброс колоссальный. В случае с отечественной историей это не критично — у нас она и начинается только в IX веке, по сути, и вообще нам ближе, роднее. Мы ее лучше знаем. Но вот мировая история может преподнести нам неприятные сюрпризы.

«На апелляции ткнуть можно только в учебник Мединского»

Странно, что нас просят анализировать события, которые в учебнике упоминаются вскользь. А анализ все-таки требует углубленных знаний. Это, наверное, не было бы проблемой, если бы мы могли опираться на дополнительную литературу. Но учебник у нас один — тот, что составлен Владимиром Мединским и его соавторами. Это единый учебник истории. Который, к сожалению, не на все вопросы напрямую дает ответы.

Возьмем, например, Брусиловский прорыв. Наступательная операция Юго-Западного фронта русской армии в ходе Первой мировой. Лето 1916 года. Раньше нас спрашивали о нем в тестовой части, в заданиях с датами. Потом он появился в вопросах, где нужно указать участников определенного события. Потом нам начали давать карты по Первой мировой войне, которой на уроках, вообще-то, не так много внимания уделяется. Потому что это совершенно трагическая история, без хеппи-энда.

И вот я прихожу на экзамен 2025 года и вижу Брусиловский прорыв в 18-м задании. Где нужно, напоминаю, назвать причину и конкретные последствия события. Меня попросили ответить, например, какие последствия Брусиловский прорыв имел для других стран, а именно для Австро-Венгрии и Румынии.

Сижу я, смотрю на это и понимаю: я-то напишу, я-то выкручусь (что, собственно, и сделала — свои три балла получила), но дети-то… Дети на это посмотрят и пойдут дальше.

Потому что в учебнике Мединского про Брусиловский прорыв написано три строчки

Из этих трех строчек вообще не поймешь, какие у Брусиловского прорыва были последствия. Почему так не должно быть? Потому что выпускник, если его не устраивают выставленные баллы, может пойти на апелляцию. А на апелляции ткнуть можно только в учебник Мединского (как основной учебник в Федеральном перечне). Вот у Мединского написано так, я написал так же — посмотрите, убедитесь и добавьте балл. Иначе смысла идти на апелляцию просто нет. Мы не сможем там сослаться на другое пособие, на другого историка, будь он хоть трижды академик.

Если апелляция у нас только по одному учебнику, то давайте и задания у нас будут уровня этого учебника, а не уровня истфака. Всё должно быть соразмерно способностям выпускников 11-го класса.

Но их всё чаще спрашивают о глубоких и неочевидных вещах. А вопросы, которые раньше были базовыми и негласно обязательными, пропадают. В этом году, например, никому из моих учеников не попались вопросы про отмену крепостного права. Зато я видела задание, где нужно было сравнить Конституции СССР 1924 и 1936 годов. Я, когда это увидела, сразу подумала: «Здравствуй, гроб!»

«У нас с Владимиром Ростиславовичем разные представления о потешных полках»

Я с учениками в доверительных отношениях. Они нередко у меня просят шпаргалки. Я всегда говорю: «Малыш… Даже если я пойду на некрасивый шаг и дам тебе эту шпаргалку, то ты ею сможешь трижды Землю по экватору обмотать. На меньшее она не годится».

Специфика экзамена такова, что нельзя выучить определенный набор тем для определенного задания. В каждом задании, за исключением 8-го и 17-го, которые всегда посвящены ВОВ, может встретиться любой исторический период. Причем данные о нем могут в какой-то момент обновиться.

Все помнят, думаю, как единый учебник появился. Он не ужасен. Его сделали интерактивным, внутри куча QR-кодов, по которым можно перейти и устроить себе онлайн-экскурсию, увидеть 3D-модель какого-нибудь памятника. Это гораздо круче, конечно, чем учебники, по которым я училась в школе.

Но написали учебник буквально за лето 2023 года. Думаю, всё это время редакция вообще не спала

И результат был не вау как воспринят. Сам Мединский, я видела выступление, полистал учебник и сказал, что это, конечно, не то, что нам нужно, — много воды, много лишнего.

Как результат появилась новая редакция, 2025 года. И тут коллеги схватились за волосы. Потому что там везде расхождения с предыдущей редакцией. Изменили, например, период правления Владимира Святого в Киеве. Согласно редакции 2023 года, оно началось в 980 году. Согласно последней — в 978 году. И что делать, если эксперт проверяет по редакции 2023 года, а выпускник отвечает по редакции 2025-го?

Я на себе уже испытала последствия. Сняли балл в 19-м задании. Просили объяснить термин «потешные полки», легкотня. Но за задание я получила только один балл из двух — в термине была неточность.

Я полезла в учебник Мединского смотреть, что же там такого написано. В варианте 2025 года я вообще ничего не нашла. Потом коллеги подсказали, что про потешные полки было написано в старой редакции.

Нашла. Там потешные полки описаны как явление исключительно Петровской эпохи. Так я обнаружила, что у нас с Владимиром Ростиславовичем о потешных полках разные представления. Я не могу игнорировать, что потешные полки были, например, у Петра III и у Павла I тоже.

Я расширила термин, который от меня ждали. А надо было сузить тот, что был в моей голове. Думаю, такие интересные моментики у нас не раз возникнут в будущем.

«Мы не тупые, мы просто забиваем на баллы»

О том, насколько экзамен стал сложным, говорит число стобалльников. Если сравнить, сколько их вышло в 2025 и в 2022 году, когда мы впервые писали экзамен в новом формате, без исторического сочинения, получается, так скажем, интересный контраст. В 2025 году 154 стобалльника. В 2022-м их было 638 — в четыре (!) раза больше.

Усложняют не на пустом месте. Все видят, думаю, как до нас из всех рупоров, через все СМИ доносят посыл:

«Нужны инженеры и программисты. Гуманитарии этой стране не нужны»

Госзаказ понятен. И сначала у нас подсократили бюджетные места на гуманитарные специальности. Потом поняли, что многие (очень многие) родители, раз уж бюджет — не вариант, готовы платить за гуманитарное образование. А какая разница, с какими баллами поступать тогда — с 80 или с 50? Притом что к первому результату надо долго и упорно готовиться, а для второго вообще не надо париться?

Мне ученики так и говорили: «Лучше сдадим на порог и не будем напрягаться». Мне и в TikTok комментаторы, когда я рассказываю про повально низкие баллы, пишут: «Мы не тупые, мы просто забиваем на баллы».

А сейчас нас снова переводят на новые правила — обещают сделать ЕГЭ по истории обязательным для вообще всех гуманитарных специальностей.

Это выглядит как довольно умная попытка перенаправить абитуриентов с гуманитарных специальностей на востребованные. Потому что ничто у наших школьников столько страха не вызывает, как слово «история». Все без рассказов о специфике экзамена понимают, что сдавать историю — значит учить целые тома. Современные дети к этому не готовы. И вполне охотно, восприняв ЕГЭ по истории за барьер, будут сдавать информатику и профильную математику и потом учиться на программистов.

И что с этим делать?

Если понимаете, что вы гуманитарий и только гуманитарий и никакое программирование никогда не полюбите, начинайте готовиться к ЕГЭ как можно раньше, желательно за два года.

И я сейчас не о своем кармане забочусь. Тут дело в том, что на высокие баллы могут претендовать теперь только те, кто живет предметом на протяжении очень долгого времени. Вы не получите 90+, если решите подготовиться за полгода или в еще более сжатые сроки. Когда ко мне приходят с запросом подготовить к ЕГЭ за два месяца, я отказываю. Потому что не вижу в такой подготовке смысла. Ее результат расстроит всех.

Долгая подготовка хороша тем, что она — своего рода буст на первые два года университета

Мне часто бывшие ученики хвастаются, что после полутора-двух лет с КИМами закрывают зачеты по истории автоматом. А перед экзаменами по истории редко открывают билеты — просто отдыхают, пока остальные в поте лица готовятся.

В идеале же к ЕГЭ по истории нужно идти с девятого класса, сдавать ОГЭ по предмету. У нас в школах часто пытаются от этого отвадить. Потому что ОГЭ по истории сложный, а для отчетности нужно, чтобы у всех были приемлемые баллы. Так что детей настраивают на более легкие ОГЭ по информатике и географии, например. Не настраивайтесь — идите своим путем, и это вам поможет на ЕГЭ.

Знакомая недавно озадачила: «У меня ребенок в пятом классе. Может, нам тоже начать уже?» Что ж, учитывая динамику… Можете начинать.

Обложка: © Анатолий Ковтун/ТАСС

УЧИТЕЛЯ

Как рассказывать детям про 90-е и нулевые? Учитель истории — о том, что будут проходить в школе в этом году

ВУЗ

Получить высшее онлайн? Да, так можно! Студенты, выпускники и преподаватели рассказывают как

ХОББИ

6 исторических видеоигр на лето: большевики в Assassin's Creed, «Sims для мужиков» и многое другое. Подборка от учителя истории

1. уменьшить количество гуманитариев (что тоже бредятина, но когда это кого волновало)

2. освободить москву от абитуриентов из регионов

3. вообще уменьшить количество поступивших, чтобы девочки начали рожать со школьной скамьи, а мальчики пошли в армию.

Вот и все, для чего все это нужно. А вы думали кому-то интересны наши дети кроме нас?)))))))) Ну, в определенном смысле, конечно, интересны, но смыслы у нас и у государства разные

Такое впечатление, что дети должны получится на ыилфаке пару лет. Гуманитарии не нужны — факт!

И все эти авторы в сто раз интереснее, чем какой-то Тургенев с его несчастным Бежиным лугом и прочей скучной природностью.

При этом у многих русских писателей есть интересные произведения, не входящие в школьную программу. Например, у Пушкина есть сказка Жених, а у Лермонтова наполненное событиями и интригами, едва ли скромнее, чем в Игре престолов, да и то только из-за времени, в которым было написано, произведение Маскарад. Но это все в школах не проходят или проходят мимо. А ведь именно нудистика, которую преподают, отбивает у детей охоту читать книги.

Я не хочу лицемерно оправдывать почему усложняют задания. Не хочу.

Это не честно.

У нас биологии так же, только хуже.

Заколебали.

40% заданий из Олимпиад. На каком основании?

Если не набрал 100 баллов, то это не значит, что ты двоечник, верно? А кто-то набрал вот. И хорошо же. 600 стобалльников — это очень много.

Разве что два момента:

— при оценке неправильно складывать баллы по разным предметам, нужно смотреть за баллы по каждому предмету в отдельности,

— уровень истерии по поводу ЕГЭ нужно снижать. В первую очередь нужно начать снижать тревожность у педагогов, которую они проецируют на детей и родителей.

Как же печально быть тупым, необразованным и плохо знающим человеческую натуру и историю своего же государства…

Что значит «этой стране»? Это не ваша страна? У вас есть другая страна? Тогда, конечно, такие «гуманитарии» нам не нужны.

И очень смешно читать, что профмат и информатика легче истории и любой лентяй это сдаст и пойдет себе в программисты. Ну да, ага, конечно. Конкурс на ИТ направления самый высокий в любом вузе. Из гуманитарных с ним сравним только филология, два иностранных языка.

Дело не в том, что стране не нужны историки или гуманитарии. Стране не нужны в таком количестве люди с ВО. И вытеснение идет не в ИТ, а в колледжи и техникумы.

«Председателя колхоза

Целовал бы каждый день:

За четыре поцелуя

Начисляет трудодень».

А в меценатстве что такого непонятного?..

В общем, надо все это прекращать и ввести обычный, традиционный экзамен. Мы, советские ребята, ни за что не сдали бы ЕГЭ, но при этом среднестатистический ученик, который историей в школе всё-таки занимался, не просто прилично сдавал экзамен, но и хорошо ее знал. А какие знания у егэшников?..

школу закончил в советское время

и несколько раз сдавал егэ по физике и математике

всё отлично

Автор Владислав Пантелеев.