Традиция. Иерархия. Субординация. Не думать, но слушаться. Уважение, основанное на подчинении. Уважаешь, потому что так сказано, иначе — наказание. Стой прямо, сиди ровно, смотри в глаза, отвечай подробно, изображай внимание, лови каждое слово, не спорь, считывай мысли и восхищайся ими, будь хорошим и получишь награду. Это не про армию и не про тюрьму. Это про школу.

Ведь надзирателя ты обязан слушаться, но можешь тихо ненавидеть. Имеешь право. К учителю нужно испытывать если не любовь, то симпатию. Учитель всегда Марья Ивановна, ты — Иванов или Сидоров. Если звенит звонок на урок — он «для тебя», с урока — «для учителя». Учитель может в твоём аккуратном дневнике или тетради писать на полстраницы «не сделал!», «не готов», «не удовлетворяет». Ты должен удовлетворять, стараться, а учитель — «удовлетворяет» по иерархическому принципу. Последние пару десятилетий у учителя ещё может «болеть голова», могут быть «неприятности дома», он часто устаёт. Мы всё знаем: начало года, тяжёлый осенний сезон, конец года, а там уже и межсезонье, плавно переходящее в конец учебного года. Уставать не положено, хотя это тебе 7, 8, 9 лет, а взрослому человеку — 30, 40, 50 лет.

Нужно признать, и учителю не сладко: он человек подневольный, ему нужно отчитываться, на него тоже могут кричать, жаловаться, увольнять, оценивать. Те, кто стоит над ним. Отсюда — страх. Страх за свою работу, за своё будущее, за свою личность. И он спускает этот страх ниже — детям.

Откуда такая парадигма взялась и продолжает жить в современной школе? Из церковно-приходских заведений XIX века, когда учитель был, действительно, человеком «особым», образованным? Из наших сословных представлений?

Сословные отношения, казалось бы, давно ушли в прошлое, но нет. Так и живут с нами и тянутся: всё начинается со школьной скамьи и часто остаётся с нами на всю жизнь

В крупных государственных (а иногда и частных) российских компаниях, на совещаниях у большого босса взрослые дяди и тёти так и тянут руки, так и заглядывают в глаза, так и норовят «удовлетворить», а потом приходят в «своё маленькое королевство» и кричат на секретарш. Вы можете возразить, что так не везде. Да, в том-то и дело, что сейчас у нас всё больше педагогов, альтернативных образовательных пространств и проектов, где учителя уверены, что уважение не прилагается к диплому, его нужно заслужить. Уважение — чувство взаимное. И его маркеры — не подобострастные взгляды и послушание. Оказывается, обращаться к учителю можно так, как ему удобно: и Вера Сергеевна, и Дима или Паша. И что сидеть можно под столом и на столе, на полу и на подоконнике, что можно спорить и честно говорить, что нравится, а что нет, можно задавать неудобные вопросы или давать глупые ответы. При таком столкновении различных парадигм: когда в частном садике и дома вполне либеральничают, а потом приходишь в школу и попадаешь в жёсткую систему ограничений и условностей, ребёнку ещё сложнее понять, что от него хотят и как с этим жить дальше. Особенно когда родители, наслушавшись советов окружающих, видят откровенное ханжество и грубость педагога, но всё равно оправдывают его, «чтобы не подрывать авторитет». И забывают, что нельзя подорвать то, чего нет.

Почему в школах по-прежнему авторитарный подход

Сегодня всё больше людей признаёт, что авторитарный подход к обучению чаще всего деструктивен в начальной школе и точно неприемлем для многих подростков: тёплые, уважительные, близкие отношения между учителем и детьми служат дополнительной мотивацией к учёбе. Почему он до сих пор распространён в школе? Что хорошего в жёстких формальных отношениях?

Их просто установить. Границы жёсткие. Протокол взаимоотношений понятный, чёткий и не подразумевающий никакой гибкости. Не нужно работать над отношениями, тратить на это время, специально учиться этому. Просто перечисляем правила поведения, наказания за неподчинение и вперёд — грызть гранит науки.

Тут вы скажете, что ребёнок должен уважать взрослого, иначе «на шею сядет и ножки свесит»! Да, сядет и свесит, если сможет. Но именно потому, что ему с детства показывают, кто сильный — тот и прав. Другой модели ребёнок не видит. Как только летят границы или просто слегка раздвигаются — уважение может исчезнуть полностью. Это очень заметно, когда работаешь с группами детей из разных учебных заведений. Когда, например, на экскурсию приходят дети из альтернативных школ: ты запросто можешь представиться по имени, шутить над собой, давать пять и придуриваться. И дети воспринимают это нормально. Они не пытаются проверить тебя на прочность и продолжают признавать авторитет взрослого. Со многими учениками начальных классов такой номер не пройдёт: стоит тебе сделать что-то «неположенное для учителя» (как они видят), и дети превращаются в лошадей, которым вдруг сняли шоры с глаз — внутренних границ нет.

Мало того, при таких вот формальных отношениях очень сложно создать атмосферу доверия и принятия, а значит, скорее всего, вы не сможете помочь ребёнку, даже если видите, что помощь нужна, в том числе и в учёбе. Нельзя помочь тому, кто вам не доверяет, от кого вы зависите. Способность и мотивация к учёбе падает, ведь чаще всего мотивация основана на привязанности: если я люблю человека, я начинаю разделять и его интересы.

Понятно, любить всех невозможно, но уважать нужно. И именно учитель должен демонстрировать такое уважение первым, не дожидаясь детей. Это он взрослая, зрелая личность (а иначе что он делает в классе?), а значит, он ни в коем случае не может кричать. Чего не скажешь про детей — они-то только учатся, доли лобные не сформированы, гормоны, опять же, подростковые, опыта и терпения мало. Простой пример: кто должен первым здороваться? Младший со старшим? Но ведь этому нужно учиться, и желательно на положительных примерах лучших из людей (учителей). Так, может, иногда стоит не возмущаться детской грубостью, а проявить вежливость первым? Что в этом такого страшно неприличного?

Вы способны на большее, чем дети. Только в школах почему-то всё наоборот: от детей ждут больше, чем от педагогов

В старшем школьном возрасте появляются другие последствия таких отношений. Только вчера обращался на «вы», затаив дыхание, и не мог оспорить ни слова педагога, а сегодня — пожалуйста, он сидит с тобой у костра и поёт песни, такой же смертный, как все. Он не такой же, может, это ты изменился? Учитель — мессия, избранная лично и вознесённая на Олимп, нас, смертных, во много раз превышающая. Это отношение, усиленное харизмой талантливого педагога, даёт ему невероятную власть над умами, а иногда и телами подопечных. Потому что за право «приблизиться к мессии», за переход в неформальные отношения многие подростки готовы отдать многое. И тут ответственный взрослый должен чётко понимать, что это не его или её волшебная личность настолько притягательна, а скорее социальная роль, власть и иерархическая позиция.

У педагога и ученика должны быть равные права

На самом деле вопрос не в том, как называть учителя — «Марья Ивановна» или «Маша» и даже не в том, сидит ли учитель на столе, позволяет ли себе шутить над собой и вами, делится ли подробностями своей жизни. Вопрос — в чём разница ваших прав. Если вы требуете величать себя по имени и отчеству, на «вы» и предельно вежливо, не позволяйте себе при этом уничижительно обращаться к детям, сколько бы лет им ни было. Как личности — мы все равны.

Ваш стиль более демократичен? Отлично, разрешите детям общаться с вами в таком же стиле. Если вы сидите на парте, то почему они должны сидеть на стульчиках ровно, сложив ручки перед собой?

Расскажите о себе, своей семье, увлечениях, слабостях и желаниях, о том, что вы пока не умеете делать и чему могли бы поучиться у детей. Никогда не бойтесь, что таким образом потеряете авторитет. Во-первых, он всегда будет поддерживаться вашей позицией взрослого и педагога, а, во-вторых, настоящий авторитет не потерять, если расскажешь о себе правду. Даже наоборот — когда мы раскрываемся, то становимся сильнее.

А если пойти дальше, спросить, можно ли спорить с учителем? Можно ли открыто высказывать свою точку зрения? Можно ли критиковать? Может ли учитель допустить, что его предмет просто скучен и неинтересен для детей, и, если по-честному, когда не можешь сделать предмет интереснее, просто разрешить детям не демонстрировать энтузиазм. Кстати, подростки не такие злые, как принято думать. И если обсуждать с ними, что им нравится, а что нет, и какие есть предложения, они всегда рады пойти навстречу.

Сейчас принято оценивать различные сервисы: три рожицы — зелёная, жёлтая и красная. Вы нажимаете кнопку и так выражаете степень своей удовлетворённости. А если оценивать урок или предмет? Например, складывать камешки разного цвета в сосуд на выходе из класса или ставить смайлики, плюсики, что угодно. Но не для проверки начальством, а для самого учителя. Чтобы потом он мог спросить детей, а как бы сделали они. Страшно? Не то слово. Но оно того стоит, нужно просто спросить, а что я собственно хочу: быть хорошим специалистом или чтобы все мне рассказывали, что я такой. Кроме смелости, нужно время, а где его взять, когда столько отчётов не заполнено и тетрадей не проверено.

«Моё дело учить, а не воспитывать и решать их проблемы» — фраза, которую мы слышим, к сожалению, довольно часто. Вроде бы правильный тезис. Но есть вещи, которые не позволяют работать. Ну, например, зима и разбитые стёкла или вой сирены под окном. Так вот: как только мы признаём, что отношения, построенные на взаимном уважении, — это как раз первичные условия, базовые вещи в образовательном процессе, и когда мы создадим позитивные, честные, уважительные отношения, можно продвинуться и в преподавании, уровень нашего образования серьёзно изменится, а возможно, и общий уровень жизни. Как только мы это поймём, наша учительская сила и авторитет возрастут в разы, а дети станут чуть более счастливыми и успешными.

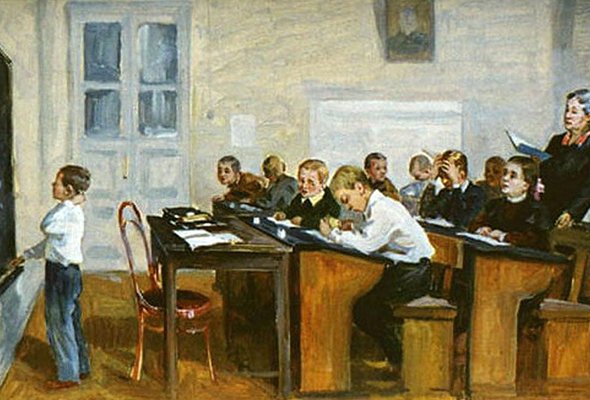

Иллюстрации: фрагмент картины Лукониной-Овчинниковой «Трудная задачка», Иван Тихий «Экзамен».

Что за чушь засела в голове автора! Вроде уже отошли от комплекса неполноценности перед «западными ценностями». А на Востоке учитель — сенсей. Наш выбор — где-то посредине.

Как говорил А. П. Чехов, раба в себе сложно выдавить сразу. Года и века пройдут и поколения сменятся, прежде чем накопятся традиции и стереотипы взаимоуважение в российском сообществе, а вовсе не наоборот по типу «я начальник — ты дурак»

«Никогда не бойтесь, что таким образом потеряете авторитет. Во-первых, он всегда будет поддерживаться вашей позицией взрослого и педагога…»

Никогда авторитет не поддерживается длительно позицией взрослого и педагога, даже самые «благополучные» дети начнут его «проверять на прочность» и расширять границы «дозволенного», если они не очерчены заранее.

Автор, судя по всему, не имеет прямого отношения к систематическому образованию. Ситуационные занятия «по интересам» с детьми из разных школ и систематическая передача предметной информации в классе с «разношерстной» публикой — вещи, которые нельзя сравнивать и даже ставить в один ряд.

И об авторитарном подходе у автора очень извращенное (именно так) представление. Нормальный авторитарный подход лишь очерчивает границы прав и обязанностей, исключая вседозволенность. А описанный «демократический» подход — это, простите, уже анархия. Такое взаимодействие, действительно, уместно и допустимо на дополнительных занятиях, когда каждый из участников взаимодействия сам заинтересован и мотивирован на получение результата, но не в систематическом образовании.

Нельзя размахивать взаимоуважением и человечностью как дубиной. Тем более, так выборочно ими удостаивать…

Это про любое учреждение, где человек находится принудительно.

Про армию, про тюрьму, про школу.

Образование у нас ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ = ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ.

Учитель может уволиться. Ученик — нет.

А значит, либо удастся внушить ученику ВИДИМОСТЬ свободы, либо он начнет сопротивление. Активное или пассивное. Ученики начнут создавать собственную контркультуру, которая будет порицать «зубрилок» и восхвалять всевозможное «отрицалово».

Если учителю удается заразить учеников общей целью, они будут чувствовать себя свободными, своими среди своих. Если же ученики официальную цель школы не принимают, то остается принуждение или вседозволенность. Принуждение предпочтительнее.

делом, не вечным поддакиванием. Пусть согбенной спины и пресмыкания — хорош для вечных подчиненных. То есть, хочешь сыну судьбу мелкого клерка, вечной «шестерки» — учи пресмыкаться. Что же до того, что ждут от сына? Это их проблемы. Главное то, что ждет он сам от себя. Школа и учителя — это всего лишь жизненный этап, не более того.

Было бы так — полбеды. Так ведь не учат ничему. Полное равнодушие со стороны педсостава. Главное — тесты написанные.

1. Ротой солдат командуют, а академией наук — руководят. Вот и вся логика — учителю проще командовать. И учителя это знают…

2. Какой продукт «выдаёт на гора» школа? правильно — поступление в колледж или институт грамотных людей. И родители ждут этого продукта от школы. Мой товарищ дружил с прекрасной училкой своей дочери, но дочь не сдала ЕГЭ по математике у этой прекрасной училки… И учителя, и родители это знают…

3. Если большинство людей с младых ногтей понимает только силу, то чего мы ждём от школы? Школа сегодня — чуть ли не самый демократичный институт общества… Попробуй повести себя так на работе, как многие позволяют вести себя в школе… И учителя это знают…

4. Сидя нога на ногу на парте, и даже куря сигару, можно рассказывать о Бёрнсе и Бальзаке, преподавать историю древней Греции, даже обществознание… НО русский, математика, физика и химия — точные науки и если вальяжно, демократично и непринуждённо упомянуть деепричастные обороты или «валентность», то 99% класса просто не запомнит что это такое…

Вывод: испорченные нервы и здоровье, забытье в старости, нищета в быту и профессиональные психологические деформации — это то, что сопровождает учительскую профессию. И давайте будем понимать правильно этих людей и понимать себя — что сегодня жизнь позволяет найти массу вариантов обучения, не требуя ничего невозможного ни от кого и правильно воспитывая своё чадо.

1. Класс — это 20% творческих личностей, 20% гуманитариев, 20% технарей…Остальные 40% себя никак не проявили........НИКАК… А уже 10-й класс! Чо делать учителю, если родители смотрят на него собачьими глазами, а дети — глазами недояной коровы?..Убалтывать и тех и других разговорами за жизнь?

2. Класс — это 20% скромных, 20% борзых хулиганов, 20% среднего темперамента…остальные — 40% себя никак не проявили..... Как избежать несчастных случаев?..Говорить, что все люди -братья или быть каменно-строгой училкой, у которой в классе просто побоятся хулиганить…

3. Класс делится на мальчиков и девочек. Девочки из провинции мечтают в Москву… Мальчики из Москвы мечтают за кордон…Девочки из Москвы мечтают об удачном замужестве… Мальчики из провинции мечтают уйти в силовые структуры (там платят зарплату регулярно и ваще это круто)…Как их ОДНОВРЕМЕННО можно мотивировать и чем, чтобы они вели себя прилично в твоём формате понимания слова «прилично»?