«Большинству учителей плевать, какие у тебя курсы и сколько часов в сутки ты спишь»

Если ученик ставит перед собой задачу сдать «нормально», чтобы хватило для поступления на бюджет хоть в какой-нибудь второсортный вуз, то посещение 10–11 классов школы — идеальный для него вариант. Но если школьник внезапно имеет амбиции выше средних, то школа становится бесполезным и крайне обременяющим заведением.

Конечно, качество подготовки к ЕГЭ очень сильно варьируется от учителя к учителю, но общая картина весьма удручающая. Да, подготовка по какому-то одному профилю может быть достаточно серьёзной. В нашей школе есть несколько учителей, способных подготовить всех желающих к максимально сильному результату ЕГЭ в рамках урока. Но даже в профильном классе есть учащиеся, которые всегда являются балластом коллектива. Сидят ли они здесь по воле родителей, не желающих ничего слышать о том, что их сын или дочь не хочет в технический вуз. Или же потому что сами надеются на что-то нелепое вроде «ну из профильного класса проще поступить» и при этом ничем не занимаются. Конечно, это личное дело каждого, но тем не менее это сильно сказывается на эффективности работы всего класса. В нашей школе, в лучшем случае, пара–тройка учителей способны минимизировать влияние этих «балластов» на общий уровень подготовки, и то лишь в профильных классах. Что и говорить о предметах вроде обществознания? Его, кстати, сдают более 60% выпускников, и при этом в школе (ну, в нашей, по крайней мере) предмет считается второсортным — ни профильных классов, ни сильных преподавателей.

Но сегодня, если сдать один профильный предмет на 100 баллов, никуда не поступишь. Практически все вузы проводят конкурс по суммарному результату по трём-четырём предметам, профили которых зачастую прямо противоположны (в понимании составителей школьной программы). Например, если ты хочешь заниматься лингвистикой, тебе практически во все приличные вузы необходимо сдавать в рамках конкурса и математику, и русский язык.

Такая уж наука лингвистика — сочетает в себе то, что учителям в школах кажется несовместимым

А ведь чуть ли не половина лингвистов — будущие программисты. И что им делать? При должном везении с учителем школа их сможет подготовить к одному профильному предмету. При этом второй будет изучаться на таком низком уровне, что без дополнительных занятий и говорить о хоть каком-то результате нечего. Не стоит забывать и о том, что многие вузы имеют собственный внутренний экзамен или дополнительное творческое испытание.

Тут мы переходим к теме вузовских курсов и репетиторства. Вот кто действительно может подготовить заинтересованного учащегося к сильной сдаче ЕГЭ, так это частные преподаватели и иногда курсы при вузах. Но тут же возникают две проблемы — деньги и время. Допустим, если родители имеют возможность и намерение поддержать ребёнка в получении хорошего (или нужного ему) образования, то потратиться на репетиторов и курсы выгоднее, чем потом оплачивать обучение в вузе на коммерческой основе. Конечно, тут можно долго рассуждать о недоступности высококачественного образования для необеспеченных семей, но такова уж экономическая ситуация в нашей стране.

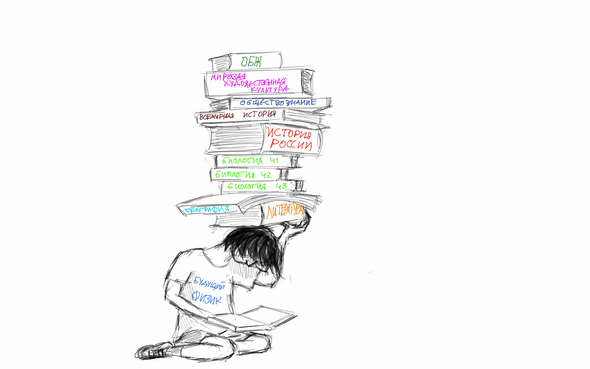

Я же, с позиции учащегося, хочу заострить внимание на второй проблеме —проблеме времени. Допустим, я пытаюсь подготовиться к четырём экзаменам и творческому испытанию. Один предмет идёт профильным в школе, по трём другим у меня дополнительные занятия раз в неделю, ещё один день уходит на посещение курсов при вузе, призванных подготовить к творческому испытанию (поскольку никто не знает, что именно ждёт от тебя вуз лучше самого вуза). Вдобавок к этому ещё пара онлайн-курсов со свободным графиком, но тоже требующих около двух часов в неделю. Такой букет дополнительных занятий, безусловно, увеличивает мои шансы на поступление в желаемый вуз. Но тут же я встречаюсь с чрезвычайной заботой любимой школы о своих учениках. Химия, биология, история, физика, география, литература. Из класса каждый из этих предметов сдают два-три человека (от профиля варьируется, конечно, но не сильно).

Разумные учителя делят класс на «сдающих» и «не сдающих»: вторые обычно получают простые задания и предоставлены

сами себе, а с первыми происходит вся активная работа

Такой подход — в интересах учащихся и весьма продуктивен. И тем не менее «не сдающим» приходится выполнять домашние задания, писать всевозможные проверочные, контрольные и диагностические, а это время. Время, которого так отчаянно не хватает, когда ты приходишь домой в десять вечера после трёхчасовых курсов на другом конце Москвы и понимаешь: либо ты делаешь (ну хотя бы списываешь — всё равно время) домашнюю работу, либо рискуешь получить двойку. Исправить которую ты не сможешь, потому что исправляют двойки после уроков, а тебе с последним звонком нужно бежать скорее к метро, чтобы успеть вовремя к преподавателю. И большинству учителей абсолютно, извиняюсь за выражение, плевать на то, какие у тебя курсы и сколько часов ты спишь в сутки. Их тоже можно понять: входить в положение каждого всегда сложно, и никто за это не доплачивает. Это просто болезнь системы в целом. Болезнь, превращающая последние два года школы в персональный ад всякому, кто хочет поступить в серьёзный вуз. От бесконечных войн с учителями может спасти только репутация потенциального отличника. За золотых медалистов школе прибавляют рейтинг, а значит, и дополнительные деньги из бюджета, поэтому администрация школы обычно готова отстаивать их интересы.

А какова ситуация у вас в школе? Может быть, мне одному школа мешает сильнее, чем помогает? Пишите в комментарии о своём опыте, ведь сколько людей — столько и мнений.

Поэтому я абсолютно согласен с тобой — школа это твой враг, она мешает самообразованию и подготовке к сдаче недоэкзаменов, от которых, к

сожалению, зависит немало. Конечно можно ещё покопаться в строеннии экзаменов и их объективности, можно сказать про адекватных и понимающих учителей, которые как ложка меда в бочке дерьма, можно сказать и про структуру подготовки, которая является одновременно и механизмом по выкачиванию бабла, и механизмом по сильному псих давлению. Но всё это лишь части одной большой картины, которая, увы, состоит в основном лишь из мрачных удручающих цветов.

Что можно сказать в заключении? Вы держитесь тут, всего доброго, хорошего настроения и здоровья.

Не надо «ломаться», кого-то винить. Сейчас — это твоя цель, твои труды, твои жертвы. И самомотивация к преодолению сложностей пригодится не только для поступления, после него, но и во всей жизни и карьере, тем более.

Терпения и успехов!

Но я считаю своим большим упущением, что не догадался после 9 класса попробовать поступить в профильный колледж (для меня это был бы Лицей при НИУ ВШЭ). Всем, у котого еще есть возможность и желаение, советую перейти на последние два года в подобное учебное заведение.

А по поводу программы и «милипиздрического минимума» — прорблема не в сложности, а в необходимости выполнять массу заданий, чтобы тебе не поставили 2 просто за то, что ты не сделал. Знаешь ты тему или нет, волнует далеко не всех.

Или уйти на домашнее обучение. Старшекласснику это вполне по силам. Это еще больше освободит его от всякой ненужной фигни и даст хороший опыт самостоятельной организации своего времени и учебного процесса. Знаю по своему опыту (точнее ребенка).

и принимала попытки деления на профили, но по итогу это получилось крайне коряво. Администрации было безразлично, что планирующим сдавать физику и поступать в соответствующий вуз, информатика особо не нужна. Раз ты технарь, то потрудись быть достаточно компетентным во всех технарских предметах — примерно такой логики придерживалась школа. Но ладно бы учительских состав был достаточно эрудирован, чтобы знаний полученных с уроков хватало для успешного выполнения дз. Но нет. Хороший педагог — редкость. Что хуже, если некомпетентность учителя прямопропорционально его требовательности. У нас был такой учитель и к несчастью я попал к нему в прямую зависимость.

Мне кажется огромным заблуждением считать, что ученик, способный по одному из предметов профиля, обязательно должен быть способным и по другим, местами лишь косвенно связанным с первым. Однако эта очевидная мысль не доходит до организаторов деления.

Всё это походит на попытку пустить пыль в глаза, показать «смотрите какие мы продвинутые. У нас дети учатся в специальных разделённых на профили классах».

В таких условиях про адекватную подготовку к ЕГЭ и речи не шло. Её уровень: открыть на интерактивной доске вариант с «Решу ЕГЭ» и по одному вызывать ученика решать одну из задач, попутно открыв решение на телефоне, чтобы если что подправить учащегося.

Нашей школе ещё расти и расти, чтобы приблизиться к тому уровню необходимому для успешной сдачи ЕГЭ. А пока — самоподготовка!