Откуда нужно начинать отсчет русской поэзии? В какой момент она осознает себя как поэзию, какие влияния ей было нужно для этого испытать и что она взяла из древнерусской книжности? Что православные монахи знали о Будде Шакьямуни, кто такие «робята с крылами» и что было «поэзией» для жителя Древней Руси? Ответ на эти и другие вопросы — в первой главе книги «История русской поэзии», написанной авторами проекта «Полка».

Как древнерусская поэзия стала русской?

Текст: Валерий Шубинский

Ответ на вопрос, заданный в названии этой лекции, состоит из двух частей: когда появилась Россия в нынешнем смысле слова и когда к её жителям пришло понимание того, что поэзия — особый род словесности?

Поиски ответа на первый вопрос ведут к политическим дискуссиям, которые в настоящий момент поневоле могут быть чрезвычайно болезненными — и едва ли уместны в данном формате. Очевидно, что то российское наследие, на которое более никто не претендует, начинается с эпохи монгольского ига. В этом смысле «Слово о полку Игореве», если оно — подлинный памятник XII века (что практически доказано лингвистическими исследованиями Андрея Зализняка* в 2000-е годы), — общее достояние восточнославянских народов. А вот его рецепции в русской культуре, начиная с «Задонщины», приписываемой Софонию Рязанцу (довольно скромных достоинств текста о победе на Куликовом поле, во многих местах совпадающего со «Словом…» почти текстуально), уже входят в сферу нашего рассмотрения. Но понимал ли анонимный автор «Слова…», его предшественник Боян и его эпигон Софоний, что они пользуются каким-то особым типом речи, отличным от прозаического, — трудно сказать.

*Андрей Анатольевич Зализняк (1935–2017) — выдающийся лингвист, автор многочисленных трудов по русскому словоизменению, акцентологии, санскриту. Изучал берестяные грамоты, на основании многолетней работы с ними реконструировал древненовгородский диалект. С помощью лингвистических методов показал, что «Слово о полку Игореве» с наибольшей вероятностью является подлинным произведением XII века.

Что было «поэзией» для жителя Древней Руси? Прежде всего, слово «стих» (древнегреческое στίχος) употреблялось, когда речь шла о библейской или богослужебной поэзии, при переводе с греческого (или с еврейского через греческий) утратившей просодическую форму, сохранившей лишь воспоминание о ней. Каноны (девятичастные песнопения) и кондаки (многострофные гимны нарративного или дидактического характера) жёстко структурировались прежде всего синтаксически, но, пожалуй, из всех форм письменного словесного творчества на Руси до XVI века сочинение такого рода текстов ближе всего было к поэзии в современном понимании. Язык их был если не церковнославянским в чистом виде, то максимально к нему приближенным.

Другой полюс — народная эпическая поэзия. По одной из гипотез, 400 былин, записанных в XVIII–XIX веках главным образом на севере России, — обрывки эпоса, исполнявшегося семью-восемью веками раньше при дворах князей, прежде всего в Киеве. (По другой теории, выдвинутой фольклористами Орестом Миллером и Александром Афанасьевым, богатыри — это переименованные и трансформировавшиеся языческие боги; есть и «литературная» теория, приверженцы которой искали источники былинных сюжетов на западе или на востоке).

Фольклорист Александр Гильфердинг в XIX веке поразился тому, как бережно хранят олонецкие сказители заключённую в былинах историческую память о Киевской Руси, вплоть до названий никогда не виданных ими южных растений. Но текст от долгого бытования расшатывался. Искусные сказители использовали готовые формулы и целые текстовые блоки. Сохранять тонический (основанный на счёте ударений*) стих было труднее. Размер забивался сорными словами вроде вездесущего «ведь» — или, что ещё проще, восстанавливался растягиванием гласных при пении.

*Система стихосложения, основанная на равном числе ударных слогов в стихотворной строке. Число безударных слогов при этом может варьироваться. Пример из поэзии Маяковского: «ДнЕй бЫк пЕг. / МЕдленна лЕт арбА. / НАш бОг бЕг. / СЕрдце — нАш барабАн».

Приглаженный былинный стиль (восходящий именно к этим постоянным оборотам, стилевым клише) успешно осваивался русской поэзией с тех пор, как в 1804 году вышли «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Эта книга представляет собой собрание репертуара одного «народного певца», мастерового Невьянских заводов Кирилла Данилова (1703–1776), записанного с его голоса в 1740-е годы. Прошло полвека, прежде чем эти тексты (70 «стихотворений», в том числе 24 былины) оказались востребованы и изданы. Грубый Кирша был несколько цензурирован (полный текст издан лишь в 2003 году), но не облагорожен. Но энергичные обороты и непристойные метафоры подлинного былинного слога романтическим и постромантическим стилизаторам не пригодились.

Сюжеты былин, традиционные для любого эпоса (победы над чудовищами и иноплеменниками), уже для русских людей XVI–XVII веков были деталями далёкого мифологизированного прошлого — как Крит и Микены для эллинов классической эпохи. Но для этих песен не нашлось Гомера. Первые попытки записи и литературной обработки («Сказание о киевских богатырях», «Повесть о князе Владимире Киевском» и др.), относящиеся примерно ко временам Михаила Фёдоровича, за век с лишним до Кирши, сочетают масштабность замысла с неловкостью воплощения и опять-таки непониманием границы между стихом и прозой. Зато с хтонической жестокостью и грубостью, которую пытались пригладить и отцензурировать авторы более позднего времени, здесь всё в порядке:

…И отрезал Настасье нос с губой:

«Эти мне губы не надобно,

Которые целовали царища поганого».

Тем интереснее возникший именно в эту эпоху обычай складывать былинообразные (но сравнительно короткие) песни о свежих политических событиях. Иногда это была пропаганда (записанная английским священником-дипломатом Робертом Джемсом по свежим следам песня о возвращении патриарха Филарета «из неверной из земли из Литовской»); иногда — сентиментальная рефлексия на тему недавних событий, например трогательная песня про Ксению Годунову*, в очень смягчённом и деликатном виде описывающая её судьбу:

…Сплачется на Москве царевна:

«Ох-ти мне, молоды, горевати,

что едет к Москве изменник,

ино Гриша Отрепьев Рострига,

что хочет меня полонити,

а полонив меня, хочет постричи,

иноческий чин наложили!»

* Ксения Борисовна Годунова (1582–1622) — царевна, дочь Бориса Годунова и Марии Скуратовой, внучка Малюты Скуратова. По указанию Лжедмитрия I, убившего у неё на глазах мать и брата, была оставлена в живых, «дабы ему лепоты ея насладитися». Пять месяцев жила при дворе, оставаясь наложницей Лжедмитрия, после чего была насильно пострижена в монашество.

Новый большой цикл исторических песен связан со Стенькой Разиным** и относится уже к концу века. Эти песни записывались, в частности, Пушкиным и особенно широко использовались романтиками. Но в отличие от исторических песен Смутного времени, это — чистый фольклор, народная стихия, а не пропаганда и не придворная лирика.

**Степан Разин (ок. 1630–1671) — донской казак, предводитель восстания казаков и крестьян 1667–1671 годов. После поражения восстания был пленён, подвергнут пыткам и казнён в Москве. Герой множества народных песен и литературных произведений, в том числе трёх стилизованных под народные песни стихотворений Пушкина, поэмы Хлебникова.

Однако была зона, в которой эти две поэтические традиции — богослужебная и фольклорная — сошлись.

Трудно сказать, в какой момент возникла мысль, что стихи могут существовать вне богослужения. Во всяком случае, уже к началу XVI века возник жанр «покаянных стихов», сочинявшихся монахами и мирянами, записывавшихся в особые книжечки и тетрадки. Старейший из текстов этого рода — «Плач Адама» (1470):

Плакася Адам перед раемо седя:

Раю мой, раю, прекрасный мой раю!

Мене бо ради раю сотворен бысте,

а Евы ради заключено бысте…

Это уже почти правильный четырёхиктный тонический стих*, и дальше текст, меняясь, эволюционировал в эту сторону.

* Стих с четырьмя ударениями и произвольным количеством слогов между ними.

Сохранилось около ста таких текстов. Все они — лирические по характеру. Кроме покаяния как такового их постоянный мотив — обращение к Пустыне как месту спасения. Пустыня — символ монастырской аскезы, восходящий к первым векам христианства, к египетским и сирийским отшельникам, но в русских духовных стихах она приобретает ещё и некий претворённый эротический оттенок. Её пустота прекрасна, она — объект влюблённости. Тем интереснее, что одним из главных субъектов этой влюблённости в пустоту оказывается «царевич индейский Асафей», то есть Иосафат, герой византийской средневековой повести, за которым, по мнению исследователей, стоит не кто иной, как Будда Шакьямуни.

Те духовные стихи, которые начиная с XVI века пели профессиональные бродячие певцы-паломники, калики перехожие, заметно отличаются от стихов монастырских. Их бытование — устное, если и связанное с письменным текстом, то отошедшее от него. Если язык монастырских покаянных стихов часто близок к церковнославянскому (или смешанному «славеноросскому») языку высокой книжности, то язык духовных стихов калик — разговорный русский. В них меньше лирики, больше эпоса, а значит, разнообразнее сюжетные коллизии. Многочисленные истории про Христа и святых дали, например, Георгию Федотову* повод для изучения «нравственных представлений русского народа».

* Георгий Петрович Федотов (1886–1951) — историк, философ, публицист. В 1905 году был арестован за участие в социал-демократическом кружке и выслан в Германию. После возвращения в Россию преподавал историю Средних веков в Петербургском университете. В 1925-м получил разрешение посетить Германию для исторических исследований и в Россию не вернулся. С 1926 по 1940 год был профессором Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже. Редактировал эмигрантский общественно-философский журнал «Новый град». В годы немецкой оккупации переехал в США.

Иногда граница между былинами и духовными стихами размывается. Егорий**, Феодор Тирон*** и прочие воинственные святые ведут себя совершенно так же, как «святорусские богатыри». Димитрий Солунский**** сражается с «царём Мамаем». В стихе про Анику-воина Святогор упоминается рядом с Самсоном. Но и эти тексты отличаются от былин, во-первых, гораздо более сохранной метрикой, во-вторых, постоянно присутствующим метафизическим аспектом. Героям былин некогда думать о смерти — в духовных стихах она всегда присутствует как субъект и обстоятельство. Выигрышем оказывается не победа, а спасение души.

** Он же — Юрий или Георгий Победоносец. В славянском церковном календаре с именем Егория связывают Юрьев день: Егорий Вешний приходится на 23 апреля (6 мая), а Егорий Осенний — на 26 ноября (9 декабря).

*** Феодор Тирон — христианский святой великомученик. Был воином мармаритского полка в городе Амасия и подвергся пыткам и сожжению на костре за непоклонение языческим богам. В «Сказаниях о подвигах Фёдора Тиринина» предстаёт как змееборец: историк Александр Веселовский предполагал возможную связь сказания о Тироне с былиной о Добрыне и Змее.

**** Димитрий Солунский, известный также как Димитрий Фессалоникийский или Мироточец, — христианский святой великомученик. Был казнён по приказу римского императора Максимиана. В славянской традиции и церковных текстах великомученик Димитрий считается помощником русского войска в борьбе с Мамаем.

Всё же самыми знаменитыми были стихи, прославляющие не доблесть, а смирение: стих про Алексея — человека Божьего, про Лазаря, про святого Николу — покровителя нищих, наконец, несколько вариантов «Видений» и «Хождений» Богородицы.

Духовные стихи калик перехожих были собраны в 1860-е годы Петром Бессоновым и изданы в двух томах. В «Кирше» есть только один настоящий духовный стих, но зато, вероятно, это самый главный образец жанра — «Голубина книга сорока пядень», текст очень старый, начала XVI века, особо почитаемый, в XVII–XVIII веках полузапретный и в разных редакциях имевший хождение в сектантской среде до конца XX века. Это образ средневекового русского космоса в миниатюре.

Сюжет начинается с Адамова грехопадения, причём Бог Ветхого Завета полностью отождествляется с Христом. Адам и Ева молят его о прощении «на Фаор-горе». Мир, возникший после грехопадения, сводится к «земле Святорусской». Упоминается «потоп Ноев», но не пришествие Христово — оно как будто предшествовало истории. Наконец, «сорок царей со царевичем, сорок королей с королевичем и сорок калик со каликою» собираются на Сионе, чтобы прочесть Голубиную книгу, которая упала с небес «ко древу кипарисову», выросшему на месте, где погребён череп Адама.

Вопросы задаёт «Волотомон царь» (предполагают, что это искажённое «Птолемей»), отвечает «Давид Евсеевич» — не по книге (она так тяжела, что её не открыть), а «своей памятью, своей старою». В других вариантах текста место Волотомона занимает князь Владимир.

А Небесной Царь — над царями царь,

Над царями царь, то Исус Христос.

Океан-море — всем морям отец.

Почему он всем морям отец?

Потому он всем морям отец,

— Все моря из него выпали

И все реки ему покорилися.

А кит-рыба — всем рыбам мати.

Почему та кит-рыба всем рыбам мати?

Потому та кит-рыба всем рыбам мати,

— На семи китах земля основана.

С духовными стихами связана и «Повесть о Горе-Злочастии» (около 1620) — про добра молодца, попавшего в дурную компанию, опоённого и ограбленного «голями кабацкими» и попавшего в вечный плен к Горю. Начинается всё опять-таки от Адама (все человеческие несчастья для человека Средневековья — непосредственный результат первородного греха), а спасение от преследующего его на сказочный манер Горя («полетел молодец ясным соколом, а горе за ним белым кречетом») герой обретает в монастыре. От обычных образцов жанра «Горе» отличает, во-первых, отсутствие обычного ригоризма, «страха Божия», во-вторых — довольно сложный и запутанный сюжет, напоминающий плутовскую повесть (как раз в XVII веке этот жанр в Московии распространился), в-третьих — колоритные и часто трогательные бытовые и психологические детали:

…запел он хорошую напевочку

от великаго крепкаго разума:

«Беспечална мати меня породила,

гребешком кудерцы розчёсывала,

драгими порты меня одеяла

и отшед под ручку посмотрила,

«хорошо ли мое чадо в драгих портах?

— а в драгих портах чаду и цены нет!”»

Духовные стихи сами по себе известны меньше, чем былины, но их прямое влияние на дальнейшую поэзию (от Некрасова до Михаила Кузмина и Елены Шварц) едва ли не больше. Эта традиция не умерла, а продолжалась, и очень интенсивно, в старообрядческой и сектантской среде.

Почти всё, что мы знаем из «стихов» (то есть нерифмованной тонической поэзии) XVI–XVII веков, связано или с религией, или с политикой, и притом анонимно. Однако есть исключение. До нас дошли черновики одного поэта, относящиеся уже к самому концу века (1696–1699 годы). Дворянин Пётр Квашнин-Самарин (1671–1749), впоследствии успешный чиновник, на обрывках хозяйственных бумаг записывал малороссийские песни, сообщённые кем-то из слуг, перемежая их собственными стихотворными опытами, например такими:

Свет, моя милая, дорогая,

не дала мне на себе наглядеться,

на хорошой лик прекрасной насмотреться.

Пойду ли я в чисто поле гуляти,

найду ли я мастера живописца

и велю списать образ ей на бумаге,

хорошей прекрасной лик на персоне…

Эта тоническая любовная лирика относится уже к началу Петровской эпохи. Несомненно, Квашнин был не единственным человеком, писавшим такие стихи, но сейчас его опыты одиноки, их не с чем сравнить. Единственное, что можно сказать: традиция нерифмованной тонической песенной лирики держалась довольно долго. Одна из прекраснейших старинных русских песен — «Уж как пал туман на море сине…», кажется, имеет автора, капитана Петра Львова (ок. 1690–1736) и точную дату написания (1722, во время Персидского похода). Она ещё целиком в старой (или фольклорной) традиции:

Уж как пал туман на сине море,

А злодейка-тоска в ретиво сердце,

Не сходить туману с синя моря,

Уж не выдти кручине из сердца вон…

Вторая большая школа русской поэзии XVII века, пользующаяся не нерифмованной тоникой, а рифмованной силлабикой, совершенно не связанная с фольклором, чисто книжная, пришла из Западной Руси, из Великого княжества Литовского, по Люблинской унии 1569 года соединённого с Польшей. Из польского языка пришло совершенно другое название поэтического текста — «вирши», латинское, а не греческое по происхождению. На уровне словоупотребления в XVIII веке слово «стихи» одержало победу — термин «вирши» стал уничижительным. Но от «виршевой», силлабической традиции допетровской эпохи осталось больше текстов, чем от стиховой, тонической.

Первые вирши на «русском», или «словенском», языке, а точнее — «западнорусском» (варианте церковнославянского со множеством латинизмов и вкраплений из тех диалектов, которые позднее легли в основу литературных украинского и белорусского языков), датируются, видимо, 1581 годом, когда бежавший из Москвы Иван Фёдоров издаёт фантастическим для того времени тиражом 1500 экземпляров так называемую Острожскую Библию. Это издание предваряли вирши, прославляющие князя Константина Острожского (они описывают главным образом его герб), написанные ректором Острожской академии Герасимом Смотрицким (1541–1594).

Сын Герасима, Мелетий Смотрицкий (1577–1633), автор той самой «Грамматики» (1619), с которой не расставался юный Ломоносов, пытался уйти из-под польского влияния. Соответственно, он пытался найти в «русском» (т. е. западнорусском) языке короткие и долгие гласные (как в древнегреческом) и сконструировать русский гекзаметр. Но это не получило продолжения. Западнорусские поэты (Андрей Римша, Кирилл Транквиллион-Ставровецкий, Лазарь Бара- нович, Климентий Зиновьев) пошли по пути старшего, а не младшего Смотрицкого — по пути рифмованной силлабики, на польский манер.

К XVIII веку письменный западнорусский язык исчезает, и пути поэтов расходятся: Зиновьев пишет уже практически на разговорном украинском языке, другие поэты, в левобережной Украине, переходят на русский (в том новом понимании, которое приобрело это слово).

В Московии практика сочинения текстов с рифмующимися краегласиями распространилась в Смутное время. Одним из первых стихотворцев этого времени был князь Иван Андреевич Хворостинин (ок. 1585–1625), фаворит Лжедмитрия I. При Василии Шуйском он был в ссылке, потом — на скромных военных должностях, и наконец, в 1622 году был — впервые в русской истории! — арестован в том числе за вирши, из которых сохранились только две энергичные строки: «Московские люди сеют землю рожью, а живут всё ложью». Князя сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, потом, после должного покаяния, перевели в Троице-Сергиеву лавру. В заключении он продолжал писать, уже в благочестивом духе, перемежая обличения католичества и «люторства» робкими попытками оспорить «клевету» и добиться реабилитации:

Яко еретика мя осудили

И злости свои на мя вооружили.

<…>

Злы бо их зело беззаконныя злобы,

Творили на мя смертныя гробы,

Зло бо быша их порода,

Аки аспидскаго рода.

Вирши Хворостинина — ещё не силлабические. Счёта слогов он не ведёт, только рифмует (иногда сочно), и получается чуть ли не то, что позднее назвали раёшником (вольным говорным стихом, который «держат» только рифмы). Такими же наивными виршами предваряли свои повествования о Смутном времени другие авторы — дьяк Иван Михайлович Катырев-Ростовский и князь Семён Иванович Шаховской- Харя.

Революцию в московском виршеписании произвёл Симеон Полоцкий (до пострижения Самуил Гаврилович Петровский-Ситнианович, 1629–1680), чьё имя стало символом этой субкультуры. Монах из Полоцка, он в 1664 году был приглашён в Москву, где был учителем царских детей (в том числе будущего царя Фёдора III и царевны Софьи), преподавал латынь подьячим приказа Тайных дел*, участвовал в богословских диспутах.

* Тайный приказ — один из органов центрального управления в Русском царстве, созданный в 1654 году Алексеем Михайловичем для контроля за исполнением царских указов и расследования преступлений против государства. Не подчинялся напрямую Боярской думе, а после смерти царя был упразднён.

Всё написанное Симеоном составляет три тома: «Рифмологион», «Псалтирь рифмотворная» (которой тоже зачитывался юноша Ломоносов) и «Ветроград многоцветный». Первая книга — стихи на случаи придворной и церковной жизни, вторая — переложение псалмов. Все эти бесчисленные тексты написаны правильным тринадцатисложником (изредка — девяти- или одиннадцатисложником) с парными рифмами, как правило глагольными. Зато Симеон широко пользуется фигурным стихом: многие его тексты имеют форму звезды, креста и т. д.

Наиболее интересен у Симеона «Вертоград» — собрание занимательных и поучительных историй, почерпнутых из самых разных источников, описание различных реальных и вымышленных животных, растений, минералов, сведения из мифологии и космогонии — всего понемножку. Когда по отношению к Симеону употребляют термин «барокко», имеют в виду прежде всего его «коллекционерский» пыл и любовь к красочным риторическим украшениям. Но он барочный (и одновременно позднесредневековый!) автор не только в этом. Дидактические сюжеты он подбирает и излагает таким образом, чтобы ошеломить, напугать и растрогать читателя.

Скверный сын кормит отца бобами, сам же втайне ест «певня печёна» (жареного петуха). В результате

…петел во снедь,

в жабу страшну преложися

И в ненасыщенныя злаго мужа очи

и на лице безстудно, неизбежно скочи…

В самом конце, после морали, Симеон, щадя чувства читателей, прибавляет:

Инии пишут, яко бысть ему ослаба,

за слезы прежде смерти отпаде та жаба.

Другая история — про женщину из «еретической страны», которая, будучи в родах, назвала Богоматерь «свиниею» — и «вместо младенца прасята родила, черна и мертва». В третьей современный читатель с удивлением узнает сюжет баллады Саути* про заеденного мышами епископа Гаттона.

* Роберт Саути (1774–1843) — английский поэт, переводчик, представитель «озёрной школы» (наряду с Кольриджем и Вордсвортом). Автор героических поэм на сюжеты мифологий разных народов, романтизированных исторических сочинений. Первым записал и литературно адаптировал сюжет сказки «Три медведя». В 1813 году был избран поэтом-лауреатом, сохранял это звание до смерти. Фигура и поэзия Саути были предметом насмешек младших романтиков, особенно Байрона, который начинает с издёвок в адрес Саути свою поэму «Дон Жуан». Саути активно читали и переводили в России XIX века, одним из главных его переводчиков был Василий Жуковский.

В «Вертограде» Симеон старается пользоваться высоким слогом, другими словами, пишет скорее по-церковнославянски с элементами русского, чем наоборот, — что иногда забавно контрастирует с приземлённостью и простодушием сюжетов и тем. Можно предположить, что он пытался «пропагандировать» то, что было в его глазах высокой поэзией, ловя читателей на наживку сентиментально-натуралистического рассказа со сказочными ужасами и моралью в конце.

Что-то похожее на лиризм появляется у Симеона лишь изредка — например, в стихотворении про «некую птицу», которая есть «душы образ человека верна»:

Сию елма лукавый ловитель хищает

мрежею прелестей си и в клеть заключает.

Что ино имать птица бедная творити?

Токмо, стенящи, слезы многия точити,

даже покаянием плена свободится,

из птицы демонския райска сотворится,

паки благодатию Человеколюбца,

избегши вселютыя власти душегубца.

Через всё стихотворение проходит красивый, разветвлённый, действительно барочный образ. Но это скорее исключение.

Симеон породил целую школу, но значимых поэтов в ней не было. Его любимый ученик Сильвестр Медведев (1641–1691), бывший подьячий приказа Тайных дел, принявший монашество, участник политических интриг своего времени, что стоило ему жизни, писал только придворные панегирики, причём без большого умения: еле держал размер, искажал ударения для рифмы. Иногда он просто присваивал стихи учителя, немного их переделывая — в частности, убирая стилистические украшения и мифологические отсылки.

Карион Истомин (ок. 1650–1717), патриарший секретарь и переводчик с древних языков, составил букварь для царевича Алексея со стихотворными вставками. Мардарий Хоников сочинил многочисленные стихотворные подписи к библейским гравюрам Пискатора*.

* Пискаторы — латинское название известного в Европе в XVII веке издательского дома голландских гравёров и картографов Висхеров. Отец семейства, Клас Янсон Висхер, известный как Николас Йоаннес Пискатор, был рисовальщиком и гравёром. Остался в истории как издатель Лицевой Библии (лат. Theatrum Biblicum, 1650) с пятьюстами разноцветными гравюрами по рисункам фламандских и голландских мастеров.

Интереснее Андрей (Ян) Белобоцкий (ок. 1650 — после 1712), поляк с испанским университетским дипломом. За его плечами стояла серьёзная традиция польской барочной поэзии. Он пытался писать масштабные философские поэмы, которые могли бы стать значительным явлением в поэзии того времени, если бы не плохое знание Белобоцким русского языка.

Пожалуй, кроме стихов Симеона в русской силлабической поэзии XVII — начала XVIII века есть два интереснейших явления.

Первое — «Комедия на Рождество Христово» (1702) епископа Димитрия Ростовского (Туптало) (1651–1709), украинца, лишь в пятидесятилетнем возрасте переселившегося в Россию. Главное его произведение — знаменитый агиографический сборник «Четьи-Минеи». «Комедия…» его — образец семинарской (игравшейся в семинариях в учебных целях) «школьной драмы», пришедшей в Россию (как, собственно, и силлабика) через бывшие земли Великого княжества Литовского. Однако сочинение Димитрия нестандартно. За аллегорической беседой Земли и Неба следует появление трёх пастухов, услышавших пение ангелов («робят с крылами») и узревших Вифлеемскую звезду, — очень живых и совершенно восточнославянских, по имени Аврам, Борис и Афоня. Такими же живыми деталями сопровождается последующий нарратив.

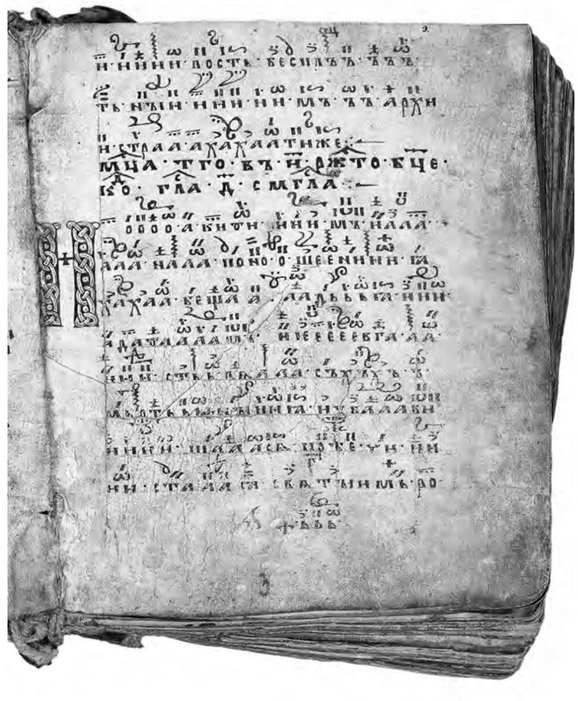

Второе явление — новоиерусалимская школа поэтов и композиторов, во главе которой стоял Герман (ок. 1645–1682), келейник патриарха Никона и затем настоятель Ново-Иерусалимского монастыря. Изучение этой школы по существу только начинается. Некоторые песни содержат акростихи-подписи Германа. В отношении других неясно, принадлежат они самому Герману или его ученикам. До недавнего времени было известно лишь несколько текстов этих поэтов, но начиная с 1990-х годов Е. Е. Васильева публикует их по рукописям.

Судя по всему, перед нами важное открытие, меняющее наши представления о характере и уровне русской поэзии XVII века.

Герман и его последователи соединяют две традиции — «стиховую» и «виршевую», тоническую и силлабическую. Вместо стандартного тринадцатисложника с парной рифмовкой у них — завидное разнообразие размеров и строф. Они, не в пример другим силлабистам, «слышат» ударения — довольно часто у него получается просто-напросто силлабо-тонический стих, более чем за полвека до Тредиаковского и Ломоносова. В некоторых текстах это сочетается с удивительной нестандартностью поэтического мышления.

Златоизваянна и небовосходна,

Вся светосиянна Богопереходна Божия

Лествице зело превысока,

Светлая Деннице мыслена востока,

Не забуди мя присно, Твоего отрóка.

Герман (если считать именно его автором этих и подобных строк) — первый русский поэт в том смысле, который присущ Новому времени: его формулы не просто иллюстрируют догматы, а выстраивают особый поэтический мир. Если у Симеона европейская барочная традиция, воспринятая через Польшу, пропущена через сито уже архаичной для его времени схоластической учёности, то Герман, каким он оказывается в свете недавних публикаций, вполне ощущается современником, допустим, английских поэтов-метафизиков.

Крест венец Церкви,

Крест жезл правления,

Крест степень чувствам, лестница восходна,

Крест стезя жизни, путь избавления,

Крест терпения мудрость свободна.

Однако в России эта традиция продолжения не получила. Развитие поэзии пошло по иным путям.

Петровская эпоха поначалу меньше изменила поэзию, чем другие стороны жизни. Появились новые жанры, например канты. Канты — это многоголосные хоровые песнопения как религиозного, так и (особенно в Петровскую эпоху) светского содержания. Пение панегирических кантов было в этот период важной частью государственных церемоний; но были и канты, отражающие частный опыт, — например, новый для России опыт морской службы:

Буря море раздымает,

А ветр волны подымает:

Сверху небо потемнело,

Кругом море почернело,

Почернело.

В полдни будто в полуночи,

Ослепило мраком очи:

Одна молнья-свет мелькает,

Туча с громом наступает,

Наступает.

Здесь перед нами если ещё не правильный силлабо-тонический стих, то нечто приближающееся к нему — наподобие украинской коломыйки*.

* Коломыйка — украинский народный карпатский танец или плясовая песня, которая могла сопровождать танец. Как и частушка, коломыйка сочинялась в ироническом стиле на политические, любовные и социальные темы и часто была импровизацией. Коломыйковым стихом часто пользовался Тарас Шевченко, им также написан гимн Украины.

Это изменение просодии, несомненно, происходило стихийно — в стихах для пения быстрее, чем в стихах для чтения. Изменяется и язык: происходит стихийное избавление от славянизмов, но переварить поток заимствованных слов или без него выразить новые понятия и новый стиль жизни скудная ещё русская словесность была не в силах. Язык не поспевал за изменениями нравов. При Петре зарождается силлабическая любовная лирика, почти целиком анонимная, и здесь это «безъязычие» проявляется особенно ярко — и даже, пожалуй, трогательно:

Радость моя паче меры, утеха драгая,

Неоцененная краля, лапушка милая

И веселая, приятно где теперь гуляешь?

Стосковалось мое сердце, почто так дерзаешь?

Вспомни, радость прелюбезна, как мы веселились

И приятных разговоров с тобой насладились.

Противоречивость эпохи проявлялась и в том, что галантные вирши часто сопровождались непристойными акростихами.

Иногда «вирши» писали иммигранты из Германии. Наиболее известный из них — Иоганн-Вернер Паус (1670–1735). Несмотря на серьёзные занятия русской грамматикой, он, как и Белобоцкий, русским языком овладел слабо; об этом стоит пожалеть, ибо Паус первым в России сознательно писал силлаботоникой (по немецкому образцу) — понимая, что рвёт с традицией. Получалось же вот что:

Доринде! что меня сожгати,

Бывати в пепел последи?

Тебя я могу нарицати

Свирепу, хоть смеешься ты.

Почасте ты рожáм подобна,

Почасте и кропивам ровна.

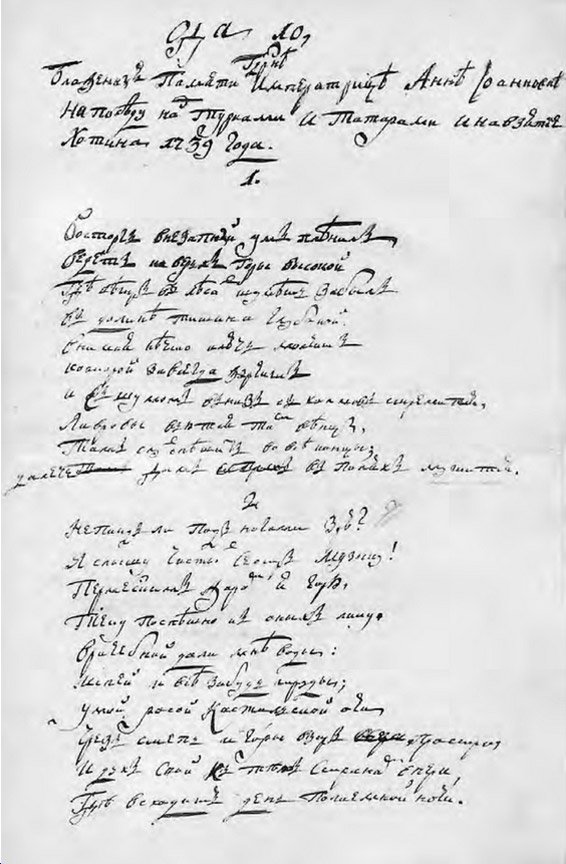

Самый крупный поэт Петровской эпохи (и вообще самый крупный культурный деятель той поры) Феофан Прокопович (1681–1736) был опять-таки выходцем из Киева и закончил свои дни архиепископом Новгородским и первенствующим членом Синода. Человек выдающихся талантов, ума и образования и такой же выдающейся мстительности, непревзойдённый оратор и неутомимый интриган, Феофан был одной из ярчайших фигур своего времени. В поэзии он отдал дань школьной драме («Владимир», 1705), первым попытался создать героический эпос («Епиникион», 1709, — про Полтавскую битву), перекладывал псалмы, писал тексты кантов («За могилою Рябою», 1711, — отклик на неудачный Прутский поход). Но лучшее в его наследии — короткие стихи последнего десятилетия жизни, многие из которых имеют русский и латинский варианты. «Плачет пастушок в долгом ненастии» (1730) — аллегорическое изображение опалы Прокоповича и возвышения его врагов при Петре II:

Прошел день пятый, а вод дождевных

нет отмены.

Нет же и конца воплей плачевных

и кручины.

Потщися, Боже, нас свободити

от печали,

Наши нас деды к тебе вопити

научали.

Другие стихи той поры, отражающие события государственного масштаба («На Ладожский канал», 1733) или мелочи монастырской жизни (эпитафия скончавшемуся иеродиакону-мизантропу, шуточный панегирик пиву, которое варит отец-эконом), не менее гибки по стиху и выразительны. Но для Прокоповича поэзия не была главным делом.

Прокопович в конце жизни работал в диалоге с более молодыми авторами. О некоторых из них, как о Петре Буслаеве (ок. 1700 — до 1755), дьяконе московского Успенского собора, мы не знаем почти ничего. Буслаеву принадлежит «Умозрительство душевное, описанное стихами, о переселении в вечную жизнь превосходительной баронессы Строгановой Марии Яковлевны» (1734), уникальная в русской поэзии барочная визионерская поэма, местами поражающая изобретательностью и мощью:

Пламенновидны силы крест Христов казали,

Тернов венец и ужи, чем Христа вязали,

Трость, копие и гвозди — страстей инструменты,

От чего трепетали света элементы.

С силлабических стихов начинал Василий Тредиаковский (1703–1769) — будущий теоретик и зачинатель русской силлаботоники. Тредиаковский конца 1720-х, студент Сорбонны, автор галантных стихов по-французски и по-русски и переводчик «соблазнительного» романа Таллемана* «Езда в остров любви», совсем не похож на того печального, вечно обиженного и обидчивого труженика, каким он остался в памяти культуры. Его творчество этой поры, например, — очень живая «Песенка, которую я сочинил, ещё будучи в московских школах, на мой выезд в чужие краи» (1726):

Взрыты борозды,

Цветут грозды,

Кличет щеглик,

свищут дрозды,

Льются воды,

И погоды;

Да ведь знатны нам походы.

* Жедеон Таллеман де Рео (1619–1692) — французский литератор. Благодаря своему брату был завсегдатаем модного салона мадам де Рамбуйе, где ходили анекдоты о придворной жизни времён Генриха IV и Людовика XIII. Эти рассказы легли в основу «Занимательных историй» — собрания миниатюр из жизни придворных.

Дальше Тредиаковский-поэт поражается грозе, виденной им в Гааге, трогательно, хотя немного бессодержательно славит Россию и тут же воспевает «драгой берег Сенски», «где быть не смеет манер деревенски». И итог этого периода в его творчестве — переводы стихов из «Езды в остров любви», временами обаятельные и даже грациозные в своей неловкости.

Но самым крупным русским поэтом этого начального периода и его блестящим завершителем стал Антиох Кантемир (1709–1744), сын эмигрировавшего в 1711 году в Россию молдавского господаря, композитора и историка Дмитрия Кантемира. История семьи Кантемиров достойна авантюрного романа, сам же Антиох был одним из организаторов дворцового переворота 1730 года, положившего конец конституционным поползновениям Верховного тайного совета, а с 1732-го служил послом России сперва в Англии, затем во Франции. Кантемир родился в Константинополе, вырос в семье, где говорили в основном по-гречески, и все зрелые годы провёл за границей — тем удивительнее его тончайшее чувство русского языка на фоне косноязычия Петровской эпохи.

Кантемир радикально изменил и лексику, и грамматику (полностью отказавшись от славянизмов и перейдя на разговорный язык); он под французским влиянием реформировал силлабику, введя в неё цезуру и обязательное ударение на пятом или шестом слоге тринадцатисложника. Он первым (не считая Германа) стал широко пользоваться перекрёстной рифмовкой и ввёл анжамбеманы (перебросы фразы через строку). Он был единственным из русских силлабистов, обходившимся (в переводах из Анакреонта и Горация) без рифм — с блистательным результатом:

Земля выпивает дождь,

А деревья землю пьют;

Моря легкий воздух пьют.

И солнце пиет моря;

Месяц же солнце пиет.

Для чего убо, друзья,

Журите меня, что пью?

Иллюстрации: Полка

Про историю культуры, а не про историю силового подавления с завоеваниями, чем запомнились школьные уроки той же нашей общей истории.