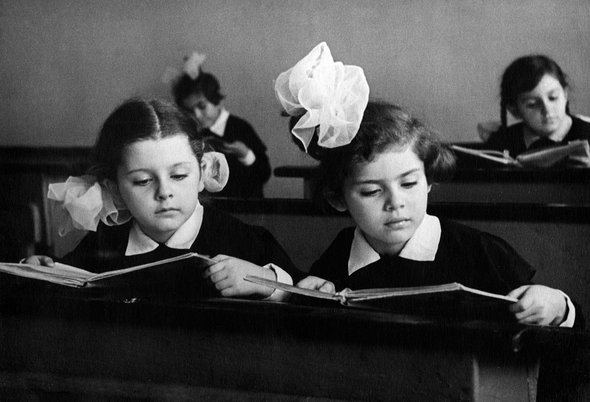

С одной стороны, советская система образования дала стране Гинзбургов, Сахаровых и Гагариных. С другой — напоминала казарму, насквозь пропитанную идеологией и зубрёжкой. Эксперты онлайн-школы Skysmart, которая с 3 марта запускает обучение по пяти новым предметам, проанализировали принципы советского образования: какие из них потеряли актуальность, а какие — наоборот.

Начнём с хорошего: вот вещи, которые стоит унести из советской школы в светлое будущее. Они делают обучение только эффективнее.

1. Подготовка к жизни

«Преодоление отрыва школы от жизни!» — звучит как слоган прогрессивной частной школы. На самом деле это советский лозунг 1958 года. В начале 1960-х во многих школах страны в программу входила производственная практика. Дети оканчивали среднее образование, имея в активе не только теорию, но и профессиональные навыки. Да, там готовили не ракетостроителей, а доярок и машинистов. Но сам принцип был неплох.

Кстати, примерно в то же время в СССР появились и школы для одаренных детей — например, языковые и с математическим уклоном. Вот там учеников-вундеркиндов уже не особенно нагружали поездками в колхозы: это были теплицы для лучших умов страны.

Сегодня мы можем вспомнить эти принципы и давать детям знания, которые они смогут использовать на практике. В некоторых школах дети уже осваивают робототехнику и работают с 3D-принтерами, да и в учебниках задачи становятся более приближенными к реальным ситуациям.

«Если мы выйдем на улицу и спросим 1000 человек, зачем им в жизни понадобилась теорема Пифагора, на него не ответит никто. Значит ли это, что теорема Пифагора не может никому помочь? Вовсе нет. Просто наш мозг игнорирует любую информацию, которую не понимает, как использовать. Абсолютно любые знания должны быть приземленными, что не мешает получать и академические знания — это два процесса, которые должны быть связаны друг с другим».

Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Skysmart

2. Системный подход

К концу обучения у советского школьника должна была сформироваться целостная картина мира. Да, немного перекошенная, ведь во главу угла ставилось бессмертное учение партии и мировая революция. Однако единая система все же выстраивалась. Чем больше знаний о мире мы накапливаем, тем важнее развивать системный подход. Разве что сейчас его стоит выстраивать не вокруг идеологии, а вокруг научного способа познания мира.

Кем бы ни захотел стать ребенок — блогером, программистом или астронавтом, — ему пригодится умение принимать взвешенные решения, как при игре в шахматы, просчитывать варианты, как на уроках математики, убедительно доносить свою точку зрения, как в сочинении или эссе, учитывать реальность материального мира, как на лабораторных по физике. Больше предметов — больше граней в картине мира.

3. Помощь отстающим

Раньше школа предлагала систему шефства: отличникам предписывалось не бросать друзей в беде, а брать под свою опеку двоечников и помогать им заниматься. Кажется, от этого выигрывали все: отличники понимали урок еще лучше, а слабые ученики имели шанс лучше разобраться и ощутить поддержку.

Сейчас в школы можно даже не приглашать никаких специальных отличников. Хороший репетитор может быть тьютором, который помогает разобраться в школьной программе, онлайн-тесты позволяют выявить слабые места, а заниматься дополнительно можно из любой части света.

4. Изучение фундаментальных вещей

Школу в Союзе ругали именно за оторванность от жизни. Учишь-учишь эти абстрактные теоремы и физические формулы, а потом приходишь в институт, где слышишь: «Забудьте все, чему вас учили в школе».

Однако именно изучение того, что, скорее всего, не пригодится (вроде поэзии классицистов, органической химии или черчения), делает мир таким интересным, позволяет увидеть науку во всей красоте и просто стать более эрудированным.

Про значительную часть школьной программы можно сказать: «Это не пригодится». Однако теперь можно выбирать, что из этого набора человек будет осваивать с удовольствием. Главное — найти подходящий способ изучения.

5. Гуманизация образования

Позднесоветская школа, шестидесятники и педагоги-активисты писали об уважении к внутреннему миру ребенка. Они признавали, что учебный процесс должен быть уникальным и творческим. Почему-то во все эпохи это звучит удивительно свежо и правдиво.

Важно не упустить этот принцип из виду. Ведь даже в офлайн-классе с живым преподавателем обучение может быть конвейерным и механическим. И наоборот: онлайн-обучение можно спроектировать так, что опыт и внутреннее состояние ребенка будут играть в нем важнейшую роль. А зубрёжку вообще стоит оставить в прошлом.

Перейдём к списку вещей, от которых стоит избавиться. За прошедшие годы выяснилось, что они либо антигуманны, либо неэффективны, либо просто не соответствуют потребностям современного школьника.

1. Приоритет коллектива над личностью

Советская школа жила интересами коллектива. Сейчас это кажется странным: почему личный интерес обязательно должен противоречить общему? Однако в сознании людей старшего поколения слово «индивидуалист» и по сей день ругательство. Из принципа коллективизма вытекают круговая порука (например, класс лишается перемены, если хулиганил кто-то один), общие бойкоты и публичные разбирательства. Быть частью коллектива важнее, чем быть собой.

Сегодня так учиться бессмысленно. Все мы разные, очень часто — с непохожими склонностями и потребностями. И теперь нам есть из чего выбирать. На смену общей программе пришёл индивидуальный учебный маршрут, собственный темп освоения материала, методы и учебники, подходящие именно конкретному ученику, а не абстрактному коллективу.

2. Отсутствие критического мышления

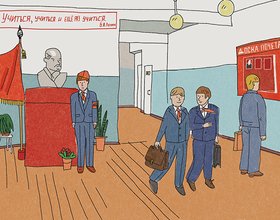

Школьников в СССР не учили методам критического мышления. Иметь своё мнение было даже как-то неприлично: раз сказано, что Катерина — «луч света в темном царстве», значит, луч. Дискутировать с учителем было не принято: считалось, что это подрывает его педагогический авторитет.

Сегодня же базовый набор грамотного человека — находить информацию, проверять ее достоверность, отличать фейк от правды, видеть признаки предвзятости, разделять факты и мнения. А вот этих навыков у выпускников советских и постсоветских школ почти не было. У многих их нет и сейчас: люди верят любой новости и даже не думают, что информацию можно и нужно перепроверять.

3. Пассивная роль ученика и масса запретов

В советской школе ученик — винтик. От него мало что зависит. Школа регламентирует все, от содержания карманов и длины волос до учебной программы. Ученик ничего не выбирает, он пассивно движется по линейным рельсам. На самостоятельный поиск и исследование система не ориентировала.

Советский учитель — фигура авторитарная. Он один знает, что происходит, только у него есть свобода действий, он единолично решает, как ученик будет заниматься и что учить.

Сегодня задача учебного заведения — сформировать субъектный подход. Ребенок сам будет вместе с наставником и родителем ставить учебные цели, выбирать дополнительные курсы, онлайн-уроки и лекции, которые помогут ему добиться желаемого. Школьник активнее управляет учебным процессом, а преподаватель превращается в координатора и тьютора, а не просто человека, выдающего ежедневную порцию знаний.

4. Упор на жесткие навыки

Считалось, что школьнику достаточно овладеть академическими знаниями. Межпредметные умения (креативность, адаптивность, эмпатия, коммуникабельность) могли развиться во время внеурочной деятельности, например, при подготовке стенгазеты или на пионерских собраниях, но и только.

Сегодня профессия устаревает, пока студент оканчивает третий курс, поэтому есть смысл учиться иначе: развивать те навыки, которые помогут все время учиться новому, работать с самыми разными специалистами и на разных ролях. На смену обучению узким дисциплинам приходят мультипредметные и игровые подходы. Они помогают замотивировать школьника, дать широкий взгляд на явления и развивают те самые гибкие навыки — умение сотрудничать и искать нестандартные решения.

5. Пятибалльная система оценок как мера всех вещей

Уже в начальной школе на ребенка можно было повесить ярлык исходя из его отметок в журнале. Хорошисты и двоечники даже в классе располагались определенным образом: за первой партой — отличники, ближе к «камчатке» прячутся те, кто опять не сделал домашку.

При этом двойку можно было получить не только за невыполненное задание, но и за внешний вид, манеру ведения дневника и даже за то, что растерялся у доски. Так что реальный уровень знаний цифра, стоящая напротив фамилии в журнале, не отражала. И, кстати, не отражает до сих пор.

«Школьная система оценок стимулирует учеников работать на заветную цифру, а не получать знания и навыки как таковые. Чем её заменить? Например, можно оценивать знания ученика по критериям: знает или не знает, умеет или не умеет. И сразу понятно, чему школьник научился на самом деле. Можно выстраивать накопительную систему баллов и за каждый верный ответ или выученную теорию начислять баллы или какие-то символические награды — звездочки или медальки. А можно вообще не оценивать ученика, а просто давать ему обратную связь по его работе, выстраивать её по его навыкам, знаниям и умениям».

Анна Мусихина, академический директор направления «Обществознание» в Skysmart

Фото на обложке: Shutterstock / Konstantin Boronin / CC BY-SA 4.0

Мои родители и бабушки с дедушками жили в СССР, и больших восторгов по поводу его устройства не высказывали. Что касается фактов, то их предостаточно, и источников о том, что представляла жизнь в СССР тоже — книги и фильмы того времени очень хорошо этих «новых» людей показывали — в «Гараже» Рязанова — ученые готовы друг другу глотку перегрызть за то, чтобы поиметь место в гаражном кооперативе, например.

Вы что называете спелетнями? Выссказывание «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно» — доказательство в виде догмы? И на это опиралось «критическое мышление»?

Где было «критическое мышление», когда генетику называли «продажной девкой империализма», сажали ученых, которые ей занимались, и когда Вавилов умирал в тюрьме? Где было «критическое мышление» когда теория относительности называлась буржуазной, а квантовая механика называлась «идеалистичной», не соответствующей «диалектическому материализму»?

Конечно, «критическое мышление» заставило теорию информации объявить троцкистской, конечно.

Лучшим доказательством, что с критическим мышлением в советской школе было не айс, ваши выступления здесь.

«сверху». Был набор истин, которые никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать сомнению: Ленин — непогрешимый идеал, партия — святая, Союз — величайшая страна, марксизм — величайшее из учений, коммунизм будет построен, капитализм — плохо, религия — плохо… И это лишь вершина айсберга. Всё, что хоть немного выбивалось из парадигмы — подвергалось резкому осуждению и всячески изничтожалось. О каком критическом мышлении может идти речь в таких условиях?

Что вас конкретно не устраивает в моем мнении о советской школе?

О каких ворах, писавших историю 20 века идет речь?

Можно назвать фамилию, имя вора, и что он написал, и связать это с моими комментариями? Иначе это голословно. Вас не устраивают источники, из которых как вы считаете я беру информацию? Какие конкретно и в чем не устраивают? Вы понимаете, что ваш коммент ни о чем?

Обучение в советской школе не опиралось на марксистско-ленинскую иделогию? Опровергните, если сможете.

Так, один делая анализ текста Анны Карениной говорит, что героиня развратная женщина, изменившая мужу, а другой говорит, что она не хотела обманывать, поэтому ушла от мужа к человеку. которого любила.

И то и другое подтверждается цитатами из текста, но коннотация разная. В результате — спор ради спора, т. к. ценностные установки у спорщиков разные. Для анализа нужны объективные данные, а не субъективные. А в советской школе вроде бы всегда давали одни вводные данные, без вариаций.

СССР был тоталитарным государством, т. е. государством, где все сферы жизни регулируются через главенствующую идеологию государства, и образование было подчинено идеологии. Это прописывалось в законах, и отходить от марксистко-ленинской идеологии было нельзя, т. е. никакой другой точки зрения кроме той, что придерживалась государственная идеология быть не могло.

Соответственно, дезинтеграция — это основное оружие в войне империй. И дезинтеграцию эту противник начинает проводить путем давления на линии разлома империи — внутренние национальные и/или социальные противоречия. Т.е. империи не рушатся сами, их рушат целенаправленно.

Ни одно государство, выделившееся из разрушенной империи никогда не оставалось свободным, а интегрировалось в новый, завоевательский союз. Называйте его, как хотите, но сути это не меняет.

В 20 веке в ходе одного «проекта» с разрушены 4 империи: Австро-Венгерская, Германская, Российская+СССР, Османская.

Союз как раз и есть интеграция, а не насильное удержание.

В 20-м веке умерли все империи, не только вами перечисленные — Великобритания, Французская колониальная империя, Итальянская, Бельгийская и т. д.

Умерли они не потому, что это кто-то придумал «проект», чтобы это осуществить, а потому, что эта форма государственного устройства устарела и не соответствовала уровню развития общества.

Покажите мне вообще хотя бы одну легально действовавшую советскую общественную организацию, критиковавшую власть.

Вы не были октябренком-пионером-комсомольцем? Вы не проходили историю в школе, где все события объяснялись классовой борьбой? Вы в ВУЗе не изучали обязательные для всех идеологические курсы история КПСС, политэкономия, истмат, научный коммунизм? Вы, конечно, критически относились к этой информации, т. к. вам были доступны источники альтернативных взглядов? Что же знания не помогли критически относящимся к информации людям отнестись критически ко всяким шарлатанам — Чумакам, Кашпировским, астрологам, гадалкам и прочей фигне, чем увлекались люди, получившие ЗНАНИЯ в СССР?

Что же старшее поколение смотрит всяких бесогонов и РЕН ТВ с лютой ахниеей, которую они несут, и верит им? Где критическое отношение к информации?

Абсолютно точно. Стопроцентное попадание. Школьника в СССР иметь своё мнение было не просто неприлично, а антисоветично.

В 60-х за сочинение, в котором я написал, что суеверная Катерина, изменившая мужу, не луч света в тёмном царстве, а лягушка из того же болота, схлопотал единицу.

Мне это потом аукалось — при поступлении в ВУЗ учитывался «средний балл» аттестата. А у меня, который свободно читал с пяти лет, тройка по литературе. Высшее образование получил уже в более зрелом возрасте.

Екатерина мужу изменила или нет? Утопиась, суеверно испугавшись грозы, или не утопиась? Любовника завела или не завела.

Ну написал Добролюбов, что она [Катерина] «луч света в тёмном царстве», ну и хрен с ним — я-то так не думаю.

В школе любой эпохи неплохо бы научить детей самостоятельно мыслить, а не попугайно разучивать и повторять чужие мысли.

Ваши воспоминания:

«Помню было много диссидентов, выезжающих на охаивании СССР, издавших на Западе и в Америке по книжонке. Лимонов, например:) Только когда свободу дали, эти гении непризнанные, угнетенные, ничего более и не создали! Хаять уже не модно стало, опостылело всем, а писать больше им нечего:) „Талант“ сдулся сразу, пузырьки мыльные лопнули. Вот и все критиканы:))))» оставляю при Вас.

Они к списку вещей, от которых стоило избавиться советской школе (отсутствие критического мышления) не относятся. Фома ≠ Ерёма.

Всех благ.

Раз Вы считаете, что это ответ на мои вопросы (Екатерина мужу изменила или нет? Утопиась, суеверно испугавшись грозы, или не утопиась? Любовника завела или не завела), «и по поводу критического мышления в том числе», то это Ваш ответ на мои вопросы.

Тонко.

И у нас на литературе, в обычной московской школе, можно было аргументированно оспаривать мнение критиков и учителя — но только на свою голову, о чём я уже рассказывал ранее.

И в самом деле, способность читать еще не определяет способности понимать текст. А с чего Вы взяли, что именно Вы правильно понимаете текст? Кто на Вас-то возлагал венец неоспоримой правоты? Да никто. Ни на Вас, ни на меня. Правильно понимать тест можно и по-разному.

Да, Вы правы, лягушка отличается от остальных обитателей болота. Но светиться бесхвостое земноводное от этого не стало.

Катерина слабовольная. Встретиться с Борисом её уговорила Варвара. Катерина суеверная. Ну ведь утопилась же во время грозы. Суицид — подвиг что ли? Небанальная слабость. Катерина, мечтавшая о своболе («почему люди не летают»), изменила мужу. Прогресс налицо. И что дальше? Не летают люди — факт. Мечтаем дальше.

Ну не понравилась она мне. Причём аргументированно.

Да бог сней с Катериной. Мы и вреальной-то жизни по-разному относимся к одним и тем же людям. Задача уроков литературы: прочитать произведение, понять о чём оно, попытаться выработать своё отношение к героям и их поступкам.

Отношения учащихся к героям произведений могут не совпадать. Это неормально. Можно принять этот посыл как данность. Можно и не принимать. За «троечку» спасибо (всё не единица). Предлагаю на этом и остановиться.

«И то, что суицид это посутпок для трусливых, — вопрос очень спорный.» Для верующих?

Главный эксперт-оценщик жизни Катерины ни Вы, ни я, ни Добролюбов, а она сама.

На месте семиклассника постаратся вникнуть, почему надо считать правильным мнение хорошо образованного дяденьки (лет на десять постарше семиклассника), называющего фигурантку лучом света.

А вот к мнению дяденьки Писарева, считающего, что Катерина, «сама путает свою жизнь», а запутав узел до конца, разрубает его «самым простым и глупым способом — самоубийством» мальчишечка прислушиваться не должен, потому что оно неправильное.

А уж мнение дяденьки Достоевского, который в отцы годится первым двум дяденькоам), считающего личную драму Катерины вполне закономерной и отвергающего, доводы тех, кто пытается вывести идею о «пагубности патриархального деспотизма» школяру и знать не к чему. Ведь он (треттий-то дяденька) утверждает, что «…лукавый, мучивший Катерину, любит такие натуры. Будь она окружена самыми добрыми людьми, она, совершив свой грех, точно так же казнилась бы и тосковала. Не было бы может быть, самоубийства, но жизнь ее все-таки была бы разбита».

Писарев с Достоевским мне попонятнее. Надеюсь, что их мнения формировались «на основе ТЕКСТА.»

В школе думать учили, но думать только правильно. Учебник Флоринского альтернативных мнений не предусматривал.

Я тоже надеюсь, что мы друг друга поняли.

Всех благ.

Коллективизм — это когда вы подчиняетесь требованию коллектива, даже если вам это не нравится, а умение работать в команде подразумевает выслушать мнение всех, и выбрать оптимальное решение, часто основанное на компромиссе, или найти новое решение, основываясь на точке зрения всех участников, которые часто видят проблему с разных сторон.

Это вас, натасканных на ЕГЭ, не научили критически мыслитить ианализровать. Вы даже не задетесь простым вопросм, если индивидуальность, критику подавляли, то откуда тогда взялись гении, которые первы полетели в космос, содали АЭС, лазер и т. д.

Вот где у вас вылазит полное отсутвие навыков критического мышления, умения работать с историческими документами, а не собирать воровскую пропоганду и т. д.

Видно, что текст писал гуманитарий, у которого отвращение к точным наукам. Вот мы и видим результат этого отвращения и совершенно безграмотные цитаты людей, которые ничего из себя не представляют в действительности.

А на вопрос, нужно ли школьнику учить математику, отвечу словами М. В. Ломоносова: " Математику уже за тем учить следует, что она в порядок ум приводит». Так что теорему Пифагора, может мы и не используем каждый день, но логику доказательства теоремы практикуем ежедневно.

И по поводу коллектива и коллективизма. Очень советую автору прочитать «Педагогическую поэму» Макаренко А.С. — это как раз о воспитании коллективом и о перевоспитании коллективом. Если отбросить советскую идеологи в книге, то это просто гениальный метод, который в отличии от пустой теории работал и приносил результаты и какие. Статистика перевоспитания воспитанников говорит сама за себя. Пока нет методики, равной по силе методике Макаренко, по воспитанию полноценной личности, да еще и с криминальным прошлым. Все ваши «траектории индивидуального развития» и «сюсюканья» воспитывают махровых эгоцентристов, не способный создать полноценную семью, приносить пользу обществу, просто не могут элементарно себя обслуживать, заботиться о близких и т. д. и т. п. Очень хороший пример — это воспитанники-выпускники детских домов 30% из которых живут полноценной жизнью, а остальные 70% уходят в криминал, наркоманию, алкоголизм и т. д.

Качетво общего образования не было и не могло однородным, но проявляющих способности детей обучали — и это главное отличие той образовательной системы — ДИВЕРГЕНТНОМУ мышлению, в отличие от современного метода, КОНВЕРГЕНТНОГО, стадного.

Вот такие «преподаватели» теперь поучают Митрофанушек.

Дядя, теорема Пифагора используется многими людьми. Самый простой пример — определить на местности участок для строительства или для клумбы. Сначала отмеряют длину и ширину, а затем корректируют, поскольку диагонали участка должны быть равны.

Если вы не показываете ученикам реальное применение теорем и законов, то мне жаль ваших учеников.

Похоже, у вас с геометрией тоже было не алло, т. к. помимо равенства диагоналей, есть еще условие, чтобы «скорректировать».

20 марта 2021

«Десять синих билетиков равнялись одному красному, их можно было обменять на красный билетик; десять красных билетиков равнялись одному желтому; а за десять желтых директор школы давал ученику Библию в дешевом переплете».

После этого поганого невежественного бреда очередного прыщавого эксперДа по СССР дальшее читать не стал.

PS Очень жаль, что Мел не позволяет ставить лайки и дизлайки, — комментарии бывают интереснее статей.