Деградация и отсутствие денег: как живут студенческие научные сообщества в современной России

Что вы знаете о научных сообществах в России? Благодаря блогеру «Мела» Алексею Егорову мы узнали, когда они появились, с какими трудностями столкнулись на рубеже XIX–XX веков и что с ними стало после революции 1917 года. Настала очередь выяснить, что с ними происходит прямо сейчас.

В 1992 году был введен в действие новый на тот момент закон «Об образовании», вслед за которым последовала отмена сотен нормативных актов Минвуза СССР и Гособразования СССР. В частности, был отменен и приказ Минвуза, регулирующий деятельность СНО (студенческие научные общества), СКБ (студенческие конструкторские бюро), СНК (студенческие научные кружки).

Таким образом, были созданы предпосылки для деградации всей системы научных обществ, которая обошла стороной только те кафедры, факультеты и университеты, которые занимались подготовкой врачей. Произошло это по очень простой причине: эти направления подготовки и университеты всегда так или иначе курировал Минздрав, а кружки и СНО были значимой частью образовательного процесса.

В 2007 году был создан Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Именно на этот совет легла задача развития и включения молодежи в научную деятельность.

В 2011 году был создан Совет по делам молодежи при Министерстве образования. Координация этих двух советов позволила в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений запустить Всероссийский конкурс студенческих научных объединений, который проводился с 2015 по 2019 год. Конкурс позволил возродить систематический учет деятельности СНО.

За пять лет в финале конкурса приняло участие 99 различных СНО, победителями признавались СНО АлтГУ, РУДН, УГТУ, ВГУ, МИФИ, ВШГА МГУ, СГЭУ, ТГУ им. Г. Р. Державина.

После пандемии благодаря Году науки и технологий был запущен уже федеральный Конкурс студенческих научных сообществ для университетских СНО. Победители конкурса получают 1, 3 или 5 миллионов рублей в год на развитие деятельности СНО.

Была возрождена системная поддержка деятельности СНО со стороны государства. Участие в конкурсе принимают порядка 500 организаций высшего образования.

Топ-5 СНО по общей полученной поддержке в рамках конкурса за три года:

- СНО НИЯУ МИФИ — 15 миллионов,

- СНО ИРНИТУ — 13,

- СНО ИТМО — 10,

- СНО РГАУ-МСХА — 10,

- СНО ДГТУ — 10.

В 2021 году Министерством науки и высшего образования было разработано типовое положение СНО. Целями деятельности в типовом положении указаны:

- Создание условий для развития научного потенциала и формирования исследовательских компетенций учащихся.

- Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, инновационную и (или) научно-просветительскую деятельность.

- Содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской деятельности.

- Повышение качества подготовки учащихся по основным образовательным программам.

Эти цели, конечно, несильно отличаются от тех, что во второй половине XX века можно было найти в аналогичных документах Минвуза.

Большое внимание уделяется СНО на ключевых дискуссионных площадках: Съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ, Конгрессе молодых ученых.

Отдельно ведется работа по возрождению кружков. Проводится Всероссийский конкурс кружков.

Запущен Всероссийский инженерный конкурс, который по сути является наследником по инженерным направлениям конкурса Научно-исследовательской работы студентов, который был зафиксирован в приказе Минвуза СССР от 07.02.74 № 124 «Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе студентов».

Тем не менее пока судить о возрождении СНО рано. Базовая сложность: нет целевых денег на финансирование деятельности СНО в каждом университете. Деньги, конечно, не главное, но без них не поехать на конференции и не провести научные работы. Хотя 40 университетов каждый год и получают поддержку, но это лишь 10% даже от числа заявляющихся.

Принципиальная же проблема состоит в том, что с момента распада СССР так и не создана точная траектория для студента, желающего быть ученым, в которой бы отводилось понятное место СНО. Они застряли между молодежной, научной и образовательной политиками.

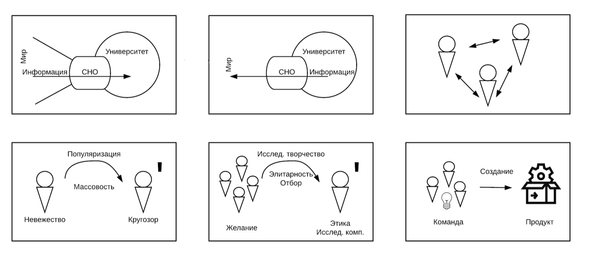

В завершение этого очерка я хотел бы показать базовую схему, которая исчерпывающе описывает возможности СНО. Схема составлена на основании исторического анализа и многолетнего наблюдения за деятельностью СНО в современной России.

Из названий прямоугольников (слева направо по рядам) становится понятно, в чем их суть: информирование о внешних мероприятиях, информирование о событиях в университете, командообразование, популяризация, исследования, инновации.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

/ Shutterstock / Fotodom

А для этого выделяю основы научной, образовательной и молодежной политики государства.

1. Государство нацелено на импортозамещение, а не на инновацию.

2. В стране отсутствует педагогика выбора за редким исключением, где государством разрешена педагогика выбора. Педагогика принуждения воспитывает послушание, следовательно, пассивность для организации общественных, а тем более научных организаций.

3. В молодежной политике упор делается на воспитание патриотизма, куда не вошли направления научных достижений.

Итак, автор наблюдает итоги научной, образовательной и молодежной политики. Подчеркну, что именно этой политики.

И ещё.

Абсурд, когда общественная организация должна существовать на государственные деньги (даже при наличии частного капитала и крупных корпораций). Подобный абсурд не замечается, так как он считался нормой в годы строителей коммунизма, когда все было государственным. Но хочет ли молодежь вернуться в 80-е годы?