Многие европейские книги перерисовывают специально для России, а мы часто по инерции покупаем детям то, что сами читали в детстве. Почему нам так сложно принять новое и какой должна быть современная детская иллюстрация, рассказывает Виктория Семыкина — художница и обладательница Гран-при международного конкурса иллюстраций NAMI 2021.

В чем уникальность советской иллюстрации и что происходит сейчас

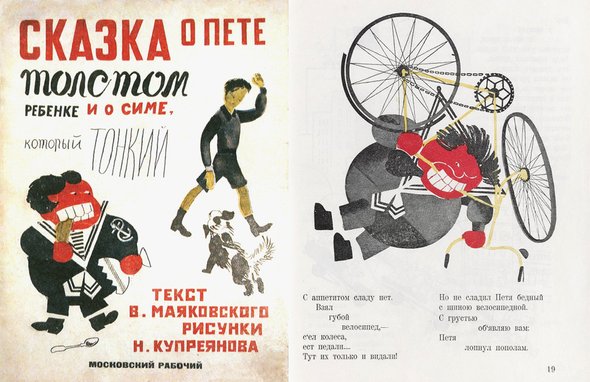

Советская детская книга — абсолютный феномен. Потому что в нее приходили гениальные авторы из взрослой литературы, пытаясь избежать цензуры. Можно вспомнить Хармса, Введенского, Заболоцкого. Лучшие детские книжки того времени были многослойными, со множеством подтекстов и смыслов, интересны и детям, и взрослым. У Чуковского есть очень точная фраза о том, что, если детская книга интересна только взрослому, это не детская книга, а если она интересна только ребёнку, то это не книга вообще.

В 60–80-е книги выходили миллионными тиражами, у художника была и мастерская, и хорошая зарплата, и возможность рисовать даже тонюсенькие книжечки по полгода. В 90-е годы вся структура этого книжного организма рухнула. Сейчас таких возможностей просто нет. Есть потрясающие писатели, самобытные художники, но у издателей нет инструмента выйти с уникальной книгой на миллионную аудиторию.

Если книга выходит тиражом 10 тысяч экземпляров, это уже победа. И тем не менее я вижу, что современная детская иллюстрация развивается и с каждым годом становится все интереснее.

Чем наши художники отличаются от европейских

Если я зайду в Болонье в книжный и возьму первую попавшуюся книгу в детском отделе, я примерно буду знать, чего от нее ожидать. Почти наверняка это будет цельный дизайнерский объект: продуманное цветовое решение, хорошая бумага, прекрасная печать. Иллюстрации, прекрасно работающие с типографикой. Но в западной книге мне часто не хватает более эмоционального рисования и погружения в персонажей. Чтобы мне как зрителю хотелось себя с ними ассоциировать.

А в российской книге при общей сильной рисовальной традиции я пока не вижу какого-то вектора, что ли, школы. Я абсолютно не понимаю, что происходит, но это-то как раз меня и завораживает. Непредсказуемость.

Мне кажется, если современный иллюстратор возьмёт лучшее из прошлого века и откроется для современных тенденций века нынешнего, это будет настоящая бомба.

И если наши издательства и читатели начнут чуть больше раскрываться тому, что происходит в мире, а авторы — экспериментировать, опираясь на наши традиции, то русская книга может выйти на новый виток расцвета.

Почему нам не хватает смелости

В Италии, где я училась и живу, меня поразило то, что в самой обычной школе учитель рисования преподаёт историю искусства. Я не помню, чтобы в моей обычной школе что-то говорили про авангард, кубизм, концептуализм, — это была какая-то серая зона. Даже в Суриковском институте, где я училась живописи, вся история искусства стыдливо обрывалась на авангарде. А моим итальянским и французским друзьям в игровой форме рассказывали, что был футуризм, кубизм, сюрреализм. Поговорили они, допустим, про Пауля Клее — и тут же начали делать какие-то аппликации. Поэтому вместо страха у ребенка появлялся живой интерес.

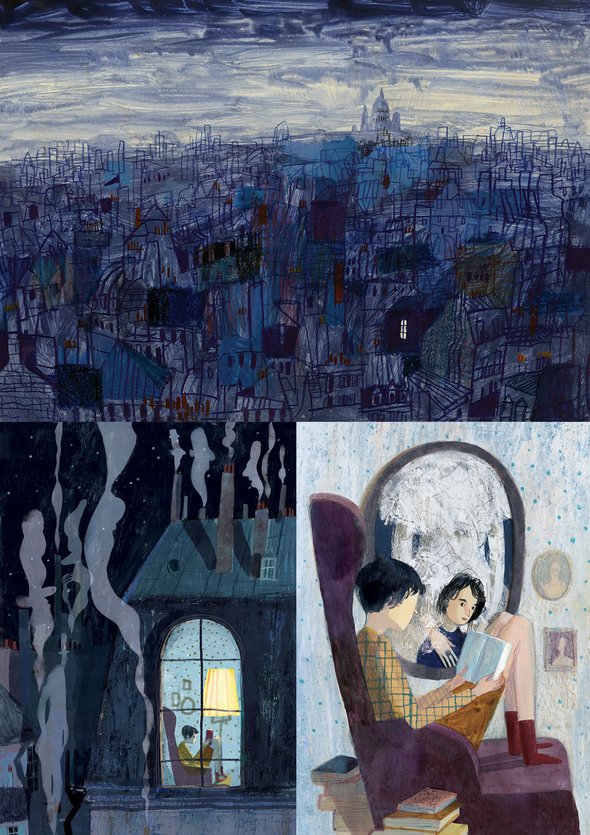

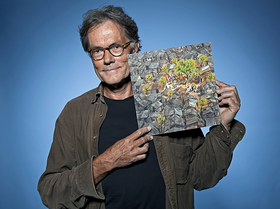

Виктория Семыкина живет в Италии более десяти лет, но считает себя русским художником. Она училась живописи в Суриковском институте, а печатной графике — в Болонье. В 2021 году Виктория Семыкина получила Гран-при престижного международного конкурса иллюстраций NAMI 2021 за книгу «Франсуа Трюффо. Ребёнок, который любил кино». Она стала первым российским художником, удостоенным высшей награды NAMI. NAMI — один из конкурсов, который проводится в рамках Международного совета по детской книге (IBBY). В этом году конгресс IBBY впервые прошёл в России.

Откуда идёт наша консервативность? Мы боимся того, чего не понимаем. Сам по себе авангард ничего страшного из себя не представляет, но он пугает нас, потому что мы ничего о нём не знаем. И поскольку в советской традиции эта тема была табуирована, у нас до сих пор бродят эти фантомные боли.

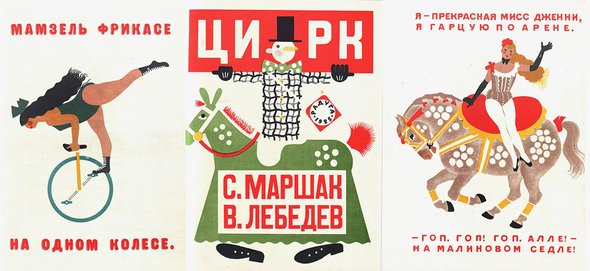

Можно провести эксперимент. Возьмите книгу «Цирк» Владимира Лебедева, которую он сделал сто лет назад в стиле конструктивной графики. И покажите её обычным родителям без художественного образования. Если у них не было этой книжки в детстве, то они и не поймут, что этой книге сто лет. Скорее всего, они скажут: «Ой, это что-то очень условное, очень современное! Нет, дайте нам реалистичное и понятное». А родители, у которых эта книга была в детстве, будут пищать от восторга:

«Это же мамзель Фрикасе! Это моя самая любимая детская книжка! Надо ее срочно купить и показать детям!»

Почему так? Потому что здесь сработал эффект узнавания. А по форме это может быть очень новаторски остро. Дело не в стиле, а в недостатке информации. Если мы возьмём человека с улицы и расскажем ему интересную историю про Пикассо и покажем десяток его картин, то потом он, увидев эти работы, скажет: «О-о-о, я знаю этого дядьку, он интересные штуки делал».

В Европе я часто вижу родителей в книжном, которые говорят детям: «Выбери себе книжку!» И, к примеру, девочка идёт и выбирает что-то абсолютно непредсказуемое (а не принцессу или розового единорога, как может предположить консервативный читатель). Когда родители дают свободу выбора ребёнку, они воспринимают его как самостоятельного человека, и это очень круто. Есть доверие, и нет страха: «О ужас, в мой дом просочатся какие-то авангардные книги!»

А российский родитель часто всего боится, ему нужно принести в дом проверенные книги с правильными картинками и текстами. И это очень комично, потому что ты не можешь изолировать ребёнка от всего визуального мусора вокруг. Я думаю, это просто недостаток доверия к собственному ребёнку. Желание заклеить все острые углы: «Боже мой, только Сутеев — и ничего больше!»

И тем не менее за последние 20 лет детская иллюстрация сильно изменилась. Из России кажется, что наше общество и зритель до сих пор очень консервативны, а когда ты смотришь извне, видишь огромный рывок. Это естественный процесс, он точно не будет быстрым, но я верю, что лет через десять наша книжная иллюстрация сможет здорово удивить.

Что такое «добрая» иллюстрация

Честно? Я никогда не стараюсь свои книги делать добрыми. Или светлыми. Или детскими. Эти понятия абсолютно абстрактные, субъективные и часто надуманные самими взрослыми. Допустим, Юрий Васнецов для меня — самый добрый художник. А кто-то, может, его ненавидит и скажет, что это непонятная стилизация.

Когда я делаю книжку, у меня есть только один камертон, на который я могу опираться, — мой внутренний ребенок. Если бы у меня были дети-близнецы, с большой вероятностью одному бы нравилась копченая колбаса, а другому — арбуз. И спрашивать их мнение не имело бы никакого смысла. Поэтому мне важно, чтобы меня теребил мой внутренний ребенок: «Расскажи, что, что, что, что, что там будет дальше?» Если я с ним не говорю, то ничего не получится.

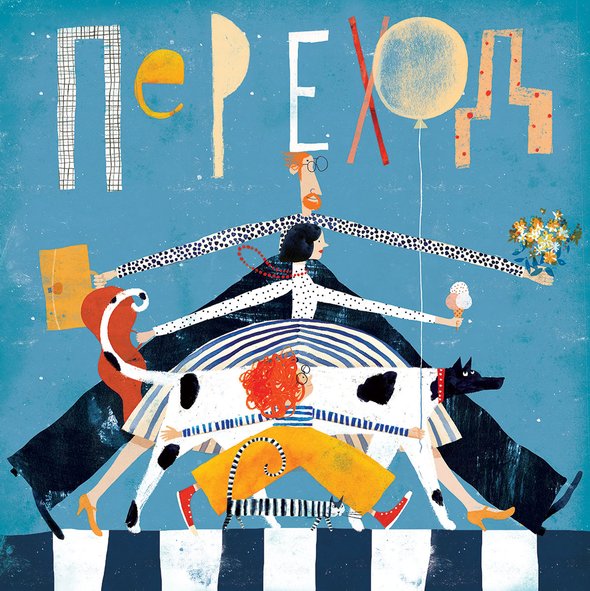

У меня была очень забавная история: у нас с Артуром Гиваргизовым вышла книжка «Переход». Я, конечно, волновалась, как её воспримут дети прежде всего. Вдруг мне приходит письмо от одного дядьки: «Виктория, я очень вас уважаю. Вы, конечно, талантливый художник, но то, что вы делаете, — абсолютно недетские вещи. Дети этого никогда не поймут». Я спрашиваю автора: «Простите, а сколько вам лет?» Он говорит: «Пятьдесят».

Ирония в том, что в тот же вечер мне прислали видео, в котором шестилетняя девочка впервые читает книжку «Переход». Кристально чистая, честная реакция, которую невозможно сыграть.

Девочка открывает книгу и начинает очень сильно смеяться

Внимательно разглядывает каждую страницу и разговаривает с героями. Даже те иллюстрации, которые, как мне казалось, были «на вырост», она поняла. И стала объяснять маме, что там происходит: «Вот здесь люди думают, что это дождь, а это не дождь — это пожарные поливают из шланга! А здесь собака вверх ногами нарисована — это так надо, понимаешь?»

В этот момент я очень точно вспомнила себя в детстве. Когда ты ребёнок, тебе кажется, что все взрослые — это такие скучные, унылые зануды, которые ничего не понимают. Им нужно объяснять, во что ты играешь, что в подвале на самом деле живут гномы, а в саду под качелями зарыты секретики.

Между этой девочкой и 50-летним дядькой — пропасть, потому что он всерьёз считает, что за полвека ничего не изменилось. Ни в жизни, ни в детях, ни в восприятии времени. Мы часто считаем, что детское или доброе — это что-то универсальное. А на самом деле мы забываем о том, что каждый ребёнок — это отдельный маленький человек.

Я думаю, что детская книжка прежде всего должна увлечь тебя эмоционально. Чтобы в нее хотелось нырнуть, жить в ней и возвращаться снова и снова. Если в книге много слоёв, то с каждым годом ребёнок будет открывать в ней что-то новое. Это высшая точка, которую может достичь и автор, и иллюстратор. Самое главное — это искренний, дистиллированный и неподдельный драйв.

Потому что уж кого-кого, а ребенка вы не проведете никогда.

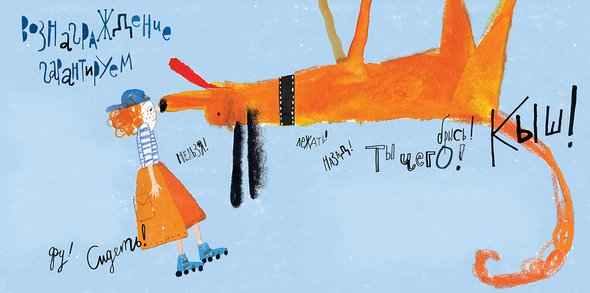

На обложке: иллюстрации Виктории Семыкиной к книге «Переход»

Вы сейчас продемонстрировали, что о современной иллюстрации не знаете ни-че-го! Даже из советской вы выбрали 50-е! То есть, ваши познания в детской книге узки до предела. НО! Вы почему-то считаете себя в праве высказываться за «народ» за детей, грубить, хамить и обесценивать чужой труд. Просто нет слов.

И, кстати, я не говорила за народ, я говорила ЗА СЕБЯ! Вы читать умеете??? Пыталась объяснить чем же заслуживают народную любовь такие художники как Пахомов, Конашевич, Семёнов, Сутеев, но у Вас это вызывает недоумение, я уже поняла. И да, рассматривала узкий круг, иллюстрировавших книжки для малышей, но очень дорогих для меня и нежно любимых, потому что для меня это актуально на данном этапе, и не затрагивала художников, иллюстрировавших книги для более старших деток, коих тоже не мало.

Я гляжу, Вы тут под разными именами пишете комментарии, писала Анне, отвечает Екатерина. Не удивлюсь, если выяснится, что все хвалебные комментарии написаны одним человеком.

Спасибо, что ответили на мой вопрос, стало гораздо понятнее, что Вы живете в мире прекрасного книжного советского прошлого (это на плохо и не хорошо, это факт) и поэтому у Вас такое отторжение вызывает потрясающие работы Виктории)

Ничего не имею против Пахомова, он крутой рисовальщик, но он умер в 73 году, и за 60 лет после, Вы не нашли никого, кто мог бы вас так же увлечь и зацепить? Извините, но это обьясняет вашу довольно грубую и резкую оценку работам Виктории.

Они вас и не зацепят никогда, если в Вашем мире есть только натурное рисование Пахомова. Очень жаль, что Вы так ограничиваете себя и своих детей, ведь в мире сегодня столько прекрасных художников, стоит только захотеть увидеть.

Это — изначально ложная установка. А художественные произведения (в отличие от технических или спортивных достижений) вообще не подлежат объективной оценки.

Не последний человек в мире музыки (да-да, признанный на Западе! :))), композитор Эдисон Денисов назвал как-то Бетховена «переоцененной/раздутой фигурой». Кого будем слушать: тех, кто боготворит Бетховена — или тоже признанного гениальным… практически современника? :))…

…Более того, можно совершенно искренне не принимать какую-то чужую культуру (даже с ее носителями вместе).

Современые обычно белеберду всякую пишут, хоть и с красивыми картинками

И да, тоже сталкивалась с консерватизмом родителей при выборе книг детям. Просто потому что новое пугает.

У Сутеева по крайней мере понятно, кого имел в виду автор.

Моя дочь очень любит вашу книгу «Настоящий кораблик». В 1,5 года читали её вместе, а сейчас в её три года она берет и «читает» её сама. Ведь история кораблика понятна и без умения читать.

Я вижу в этой книге мастерство, потрясающее чувство цвета и ритма и очень вам за неё благодарна.

И да, кстати, Виктория не говорила, что рисует книги для себя. Она говорила про камертон внутреннего ребенка, а это разные вещи.

Жизнь — это одновременное действие прогресса и консерватизма. Только так. Во всех сферах: в языке, в моде, в искусстве… Человек ИМЕЕТ ПРАВО быть консервативным — в той же мере, что и прогрессивным. И не обязательно, если ему что-то не нравится, то «он просто не знает», «не понимает», в общем, дурак какой-то. :))) Не нравиться вполне может и очень знакомое.

И почему непременно нужно кого-то хвалить? Только потому, что имеется премия на международном конкурсе? Свободомыслие заключается в том, чтобы всегда соглашаться с ПРАВИЛЬНЫМИ авторитетами? Не с доморощенными, а с западными? В этом — свободомыслие? Но ведь «чины людьми даются»… Или это только у нас «люди», а на Западе — боги, которые не ошибаются и ну ни за что не могут превознести кого-то не столь гениального?

То, что делает русский язык искрящимся и остроумным, например Пушкин и Марк Твен в переводе Маршака.

Остальное по желанию.

Кстати, про современную детскую литературу из европы: недавно широко и с размахом рекламировали целый сериал одной немецкой фрау, дети попросили купить прочитать, оказывается главная героиня- беженка из России (!), её папа пьёт и преступничает, мама работает прислугой и терпит побои от папаши. Общая мысль- в россии все пьют, бьют жен и дети ужасно страдают, зато в европах все в шоколаде. Занавес. Я бы не поверил, если бы сам не прочёл. Гадко