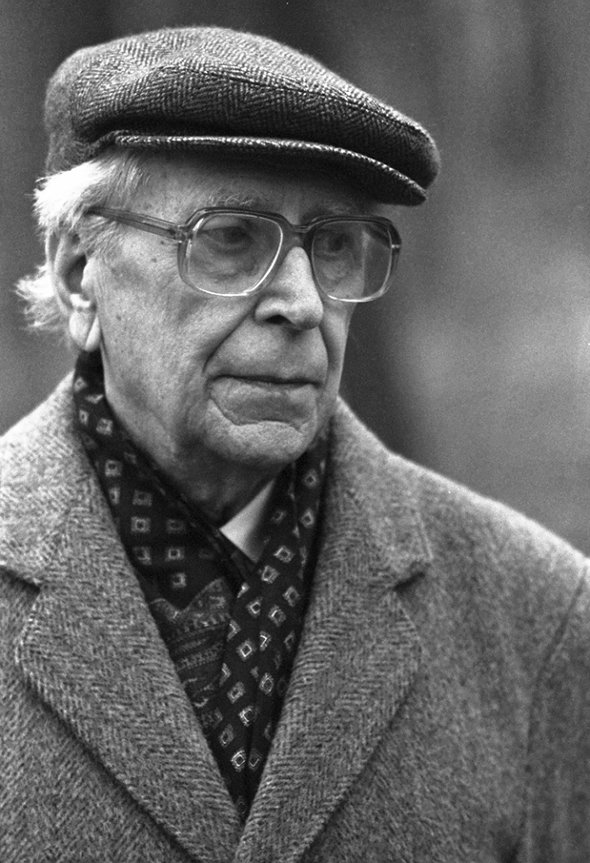

В истории российского 20 века сложно найти людей, которым не в чем себя упрекнуть. Одним из таких был доктор филологических наук и академик Дмитрий Лихачёв. Выходец из интеллигентной петербургской семьи, он прошёл через Соловецкий лагерь к мировому признанию, а в 92 года оставался заинтересованным и молодым человеком.

Дмитрий Лихачёв, коренной петербуржец, родился в 1906 году в семье инженера-электрика. Его родители познакомились романтично — на танцах в Шуваловском яхт-клубе. Оба были красивы, прекрасно танцевали и выиграли первый приз за мазурку. В год революции отец Лихачёва стал начальником в Печатном дворе, был чуть ли не единственным, кто разбирался в устройстве иностранных печатных станков. Сын обожал приходить к нему в типографию.

Лихачёв вспоминал и свою няню Катеринушку, благодаря которой узнал удивительный факт о женщинах: «…жила она в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок всё равно под юбкой не видно)».

Каждое лето семья снимала дачу в Куоккале, финском местечке, где отдыхала в то время вся небогатая интеллигенция. Там жили Репин, Чуковский, вокруг них собиралась богемная компания: художники, писатели, музыканты. Они устраивали литературные чтения, ставили спектакли, участвовали в детских играх и развлечениях.

С теплотой он вспоминал свою школу, где поощрялась независимость суждений, которую он постарался сохранить на всю жизнь: «В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей: просто — одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске. И вдруг вошёл преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошёл, смеялся вместе с нами (а на доске был изображен и он сам) и ушёл, ничего не сказав. А через два-три урока пришёл в класс наш классный наставник и сказал: „Дима Лихачёв, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты“. Были у нас умные педагоги».

В 1923 году Лихачёв поступил в Петроградский университет на факультет общественных наук, учился на отделении языкознания и литературы сразу на двух секциях — романо-германской и славяно-русской. Шли гонения на церковь, массовые аресты, расстрелы.

«Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Родиной, её победами и завоеваниями. Мы не пели патриотических песен, — мы плакали и молились»

Занятия древней русской литературой и древнерусским искусством стали, с одной стороны, спасением от реальности, с другой — желанием запомнить и сохранить дух гибнущей страны.

В 20-е годы всё ещё оставалось немного свободы: люди создавали неформальные объединения, ходили на диспуты и открытые лекции, собирались друг у друга дома и обсуждали происходящее. В подобный кружок, «Космическую Академию Наук», входил и Лихачёв.

На первую годовщину «Академии» кто-то из друзей отправил им шутливую телеграмму-поздравление от Папы Римского, после этого за членами кружка начали следить. В 1928 году Лихачёва арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности и на пять лет отправили на Соловки.

Там он был помощником ветеринара, электромонтёром, пилил дрова на электростанции и помогал создавать колонию для несовершеннолетних преступников. Сведения о беспризорниках были запутаны, он опрашивал подростков, записывал их биографии. Они смеялись, говорили: «мы всё врём», а Лихачёву было интересно — как они обманывют, как оправдывают себя. Даже в лагерных условиях он, двадцатитрёхлетний, не переставал быть исследователем.

Его первые научные работы посвящены карточным играм уголовников, особенностям их речи

Сам он получил прозвище «медяковый штым», что на фене означало «сообразительный человек».

Осенью 1929 года в лагере был организован массовый расстрел. Лихачёва спасло то, что к нему приехали родители (в то время такое ещё было возможно), и его не оказалось на месте, когда за ним пришли. Эта ночь, когда он, прячась в дровяном сарае, слушал выстрелы, изменила всю его жизнь: «Я понял: каждый день — подарок Бога. И ещё — так как расстрел производился для острастки, то, как я потом узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек. Ясно, что вместо меня был „взят“ кто-то другой. И жить надо мне за двоих».

В 1931 году Лихачёва перевели на строительство Беломорско-Балтийского канала, а в следующем году досрочно освободили. Он вернулся в Ленинград, но из-за судимости смог устроиться только на очень скромную работу: был корректором в издательстве Академии наук. Но зато познакомился там с будущей женой Зинаидой, с которой прожил всю жизнь.

В 1937 году у них родились близнецы Людмила и Вера, которых в семье ласково называли «рунчики» (сокращение от «Верунчика», которое стали применять сразу к обеим дочерям). Лихачёв уверял, что существование собственных слов, шуток и поговорок — свидетельство крепости семьи.

Его внучка Зинаида Курбатова, дочь Веры Лихачёвой, рассказала и о других необычных выражениях, которые использовались в семье: «Я долго не могла понять, что значит „у кастрюлек есть ушки“ — после этой фразы даже самый оживлённый разговор замолкал. Через много лет мне рассказали: она означает, что за столом дети и при них нельзя обсуждать какие-то темы».

По мнению Лихачёва, у девушки должны быть гладко зачёсанные волосы, а локоны, распущенные по плечам, он считал признаком вульгарности. Про такую девицу он говорил с оттенком презрения: «Напускает куделькИ». Ещё про них говорили «выдвиженка на красавицу», описывает детские впечателения Зинаида Курбатова. Выдвиженец — слово из 1920-х, когда человек сам себя выдвигал на какую-то партийную должность.

Вообще Лихачёв писал, что совершенствовать свой язык — это громадное удовольствие, «не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое». В 1936 году с него сняли судимость, и вскоре он смог устроиться в Институт русской литературы, Пушкинский Дом, в котором проработал больше 50 лет.

Лихачёв прошёл путь от младшего научного сотрудника до академика, крупнейшего специалиста по древнерусской литературе, почётного доктора Оксфордского университета. Он был одним из немногих советских людей, кому довелось посмотреть мир. У Лихачёва была тросточка, на которой он лупой, подаренной отцом ещё в 1915 году, выжигал названия городов, куда его выпускали, — такая мальчишеская забава.

Долгое время в большой квартире Лихачёва жили сразу три семьи — он с женой и обе дочери с мужьями и дочерьми. Зинаида Курбатова вспоминает, что было нелегко, но сейчас грустит о большой семье, об их патриархальном, почти купеческом укладе. «У нас часто бывали дедушкины братья, дядя Миша — московский — и мой любимый дядя Юра с неповторимым римским носом, дивной красоты человек. Часто были громадные по своему размаху праздники, когда раздвигали стол в гостиной, пировали подолгу, объедались бабушкиными заливными судаками, пирогами с капустой, но вина не пили. Или пили крайне мало».

Лихачёв часто повторял семье: «Вас всех бы не было, если бы не бабушка». Его жена, Зинаида, во время блокады вставала в два часа ночи в очередь в булочную, чтобы отоварить карточки, носила воду, дрова. Когда у самого Лихачёва уже была сильная дистрофия, она отвезла его на саночках в стационар. Внучка вспоминает, что их связывала не только любовь, но и огромное взаимное уважение и благодарность. Времена были страшные, выжить можно было только объединившись. До конца жизни в семье под кроватями стояли чемоданы со всем необходимым на случай ареста.

В семье Лихачёв был главным. Он первым брал ложку за обедом, он принимал все решения, у него было своё, единственно правильное видение ситуации. Он мог крикнуть так, что все домашние бледнели.

Он был деспотичный, с очень мощным характером. А был бы другим, то не выжил бы

Хотя Дмитрий Лихачёв с большой любовью относился к детям и проводил много времени с внуками, ребёнок в семье знал, что его место — в детской. За столом не принято было подавать голос. Говорили только взрослые. Зинаида Курбатова вспоминает: «Если мне задавали вопрос, то я отвечала. После десерта спрашивала разрешения выйти из-за стола, и отправлялась к себе в комнату делать уроки».

По словам внучки, Лихачёв любил Достоевского, Диккенса, Некрасова, Блока. На тумбочке у кровати лежал «Хоббит» — книга для отдыха и хорошего сна. Он был не только учёным, но и глубоко культурным человеком, боролся за её сохранность. В 60-е годы выступал против проекта перестройки Невского проспекта — тогда возникла идея сделать все первые этажи зданий с одинаковыми стеклянными витринами — и его послушали. Отстаивал исторический облик Новгорода, спасал от сноса дом Марины Цветаевой в Москве. В возрасте 80 лет создал Фонд культуры, который возвращал на родину музейные, архивные, библиотечные ценности.

Вера Курбатова, правнучка Дмитрия Лихачёва, вспоминает: «Дедушкин быт был отлажен, режим дня был чёткий. Зарядка, завтрак в 8 утра, потом работа. В 12 часов быстрым шагом прогулка, в 13 обед. Потом сон, чай в 16. Снова работа, ужин в 19. Работа. В 22 новости по радио, сон. Ещё два раза в неделю дедушка ездил в Пушкинский дом, это были присутственные дни. Мне даже мысли в голову не приходило, что можно не встроиться в этот график. Я неслась со всех детских площадок и гостей к обеду, полднику и ужину, только на завтрак мне разрешалось вставать позже. О дедушкином расписании знали не только мы. Весь город! В рабочие часы никто не приходил, не смел побеспокоить».

Дмитрию Лихачёву посчастливилось прожить очень долгую жизнь и до последнего дня сохранить интерес к ней. «Новые люди, политика, мода, выставки и музеи — он следил за всем, и всё хотел успеть, хотел изменить жизнь к лучшему», — говорит Зинаида Курбатова. Он застал эпоху Серебряного века и он же в 1998 году звонил президенту Ельцину с просьбой приехать на церемонию захоронения останков царской семьи. Даже в 90 лет Дмитрий Лихачёв оставался современным человеком, а не живым памятником прошлого.

САМОРАЗВИТИЕ

«Мы используем только 10% своего мозга» и ещё 4 мифа, которые давно пора забыть

САМОРАЗВИТИЕ

Кот Шрёдингера и парадокс близнецов. Семь интеллектуальных мемов, которые сделают вас в разы умнее

САМОРАЗВИТИЕ

6 историй великих учёных, в которых никто не верил. … или верил слишком сильно, что тоже плохо