Говорят, что профессия переводчика вымирает. Так ли это на самом деле? Мы спросили об этом Ольгу Кожемякину, которая работает переводчиком с китайского языка 30 лет (6 из которых синхронным переводчиком). И выяснили, что пока до полной отмены профессии еще очень далеко.

«Знать иностранный язык — не значит уметь переводить»

Насколько актуальна профессия переводчика сейчас?

Не знаю, чем переводчики насолили человечеству, но все хотят упразднить именно эту профессию. Началось это еще с 1950-х годов, когда появились первые компьютерные системы. Тогда тоже говорили, что профессия переводчика вымрет, но нет, она осталась, просто трансформировалась.

С появлением новейших технологий переводчики действительно столкнулись с новыми вызовами и конкуренцией, а после февраля 2022-го, из-за ухода иностранных компаний, многие мои коллеги потеряли работу. Однако сейчас профессия переводчика всё равно не теряет актуальности. Хорошие переводчики всё еще нужны.

К тому же владение иностранным языком — это мощный инструмент, который можно много где использовать. Знание языка дает возможность работать где угодно и кем угодно: рисовать, продавать, преподавать, строить бизнес, вести блог. Я, например, помимо синхронного перевода преподаю в СПбГУ.

То есть вы не согласны с тем, что профессия переводчика вымирает?

Нет, не согласна. Я настроена оптимистично. Профессия переводчика сохранится: она просто станет узкой сферой, и к переводчикам появятся более высокие требования — например, обязательное умение работать в паре с ИИ.

Как раз следующий вопрос был про ИИ. Может ли он заменить переводчиков?

Есть два вида перевода: письменный и устный. С письменным переводом искусственный интеллект действительно может помочь и сделать работу за специалиста. Но после этого переводчику всё равно обязательно нужно делать постредактуру. Также искусственному интеллекту пока неподвластен художественный перевод.

Потому что самое большое несовершенство ИИ заключается в том, что у него нет человеческого несовершенства

Художественные тексты, переведенные искусственным интеллектом, сложно слушать: там нет логических ударений, акцентов, ритмики. Он не может считывать подтексты, аллюзии, эмоции, интонации.

Еще есть определенный тип мероприятий — например, B2B-встречи (встречи между представителями бизнес-компаний и корпораций. — Прим. ред.). И там часто важна конфиденциальность: не все хотят, чтобы их переговоры переводили машины. Поэтому нет, пока ИИ работает не вместо переводчиков, а с ними в паре.

«Если это морской форум — мы учим названия рыб»

Давайте поговорим о работе синхронного переводчика. Как им стать?

Сначала нужно научиться просто переводить, а узкая специализация появится сама в середине или конце карьеры. Нужно начинать от простого к сложному: сначала выучить язык, потом овладеть уверенным последовательным переводом, шушутажем (быстрый последовательный перевод. — Прим. ред.), и потом уже синхронным переводом.

Из чего состоит работа синхронного переводчика?

Работу синхронного переводчика можно разделить на две части: подготовка к переводу и собственно перевод. Перед мероприятием мы сначала изучаем программу, самое главное — ее письменно перевести. Заранее нужно узнать о спикерах, событии, повестке. Потом с помощью ИИ оптимизируем полученную информацию, создаем глоссарий, нацеленный на это мероприятие: например, если это морской форум — учим названия рыб.

В день события мы с напарником заходим в кабинку, надеваем наушники и начинаем переводить (синхронные переводчики обычно работают в паре). По уставу мы должны меняться каждые 20 минут, но мы обычно делимся по спикерам. Синхронный перевод — очень энергозатратный вид интеллектуальной деятельности, во время которой задействован весь мозг, поэтому один человек не может работать долго.

Сколько зарабатывают синхронные переводчики?

Нельзя синхронить каждый день пять дней в неделю, потому что такого напряжения организм не выдерживает. Поэтому есть определенный потолок, выше которого уже трудно будет прыгнуть. Заработать можно от 6 до 20 тысяч рублей в час. Чаще всего работают синхронные переводчики на конференциях, где приходится переводить 2–3 дня по 8 часов.

«Для китайцев наши имена звучат как маленький рассказ»

С какими трудностями обычно сталкиваются синхронные переводчики?

У спикера может быть проблема с речью — но таких людей, как правило, не приглашают на мероприятия высокого уровня. Еще есть диалекты, разобраться с которыми может помочь интуитивное понимание языка. Но на самом деле сложность для синхронного переводчика представляют даже не дикция и диалект, а отсутствие логически выстроенного высказывания.

А что делать, если синхронный переводчик забыл слово?

Отчасти для этого и нужен напарник, который поможет, если один переводчик забыл слово. Если он видит, что слово ключевое и очень важное для всего понимания, то он либо пишет это слово в блокноте, либо печатает его на компьютере, либо тихо произносит или просто артикулирует его.

Если говорить про китайский, то в чем заключаются трудности перевода именно с этого языка?

Есть явления, которые синхронным переводчикам приходится не только переводить, но и объяснять. Мы это называем методом экспликации. Например, китайский спикер упомянул в речи четыре модернизации. Кому из жителей России это о чем-то говорит? Поэтому мы должны объяснить: четыре модернизации — это политика Си Цзиньпина, направленная на проведение модернизации в четырех областях социально-экономического развития общества. И хорошо бы еще их перечислить: промышленность, сельское хозяйство, национальная оборона и наука и техника.

Русские и китайцы используют совершенно разные образы. Например, мы говорим: «Москва не сразу строилась». В европейском варианте Москву заменяют на Рим, а китайцы говорят: «Лед толщиною в три чи (один чи — 22,5 см) вырастает не за одну морозную ночь». Недавно министр иностранных дел Китая Ван И употребил этот фразеологизм, описывая американо-российские отношения.

Летом в Казани на международном цифровом форуме у нас был очень яркий спикер, у которого вся речь состояла из фразеологизмов и образных выражений из сериалов, кино, российской публицистики последних десятилетий.

Например, в контексте IT и ИИ он употребил выражение «натянуть сову на глобус». Что синхронистам делать в такой ситуации?

Конечно, мы не будем объяснять, как натягивать сову на глобус, потому что синхронные переводчики должны всегда задаваться вопросом «Что хотел сказать спикер?» и переводить не слова, а смыслы. В случае с совой и глобусом — это притягивать за уши, стремиться выдать желаемое за действительное и с трудом притягивать факты. Этот смысл мы должны уловить и перевести.

Сложности нередко возникают с числами. Например, у них есть слово, которое можно перевести как «тьма» и как «10 000». Поэтому даже опытные переводчики всегда берут паузу, когда переводят числа. Кстати, искусственный интеллект еще не умеет справляться с этой задачей (видимо, ленится).

Еще один непростой момент — несоответствие имен и разная система соответствия слогов. Китайский язык по сравнению с русским гораздо более емкий. За одну и ту же единицу времени китаец наговаривает смыслов в 3–4 раза больше, чем человек, говорящий в том же темпе на русском языке. Поэтому для китайцев наши имена очень длинные. Если я произнесу свое ФИО полностью — Кожемякина Ольга Александровна, для них это будет звучать как маленький рассказ с эпилогом, прологом и кульминацией.

В китайском языке сказуемое обычно стоит в конце предложения. Из-за этого во многих старых учебниках писали, что перевод с китайского на русский невозможен в принципе. То есть для перевода китайского предложения в идеале надо полностью его прочитать или услышать — чтобы увидеть в нем сказуемое, которое стоит в конце. Но такая возможность есть не всегда, поэтому синхронисты начинают переводить, еще не зная, о чем это предложение, используя технику компрессии — улавливания основного и отбрасывания неважного.

«Китаисты очень сдержанные и осторожные в высказываниях»

Судя по вашим ответам, переводчику нужно очень много знать. Как вы расширяете свой кругозор?

Да, это так. Я считаю, что основным качеством переводчика должно быть любопытство: у человека должна быть потребность постоянно потреблять информацию.

Я существую в двух инфополях: китайском и русском. Слежу за китайскими новостями, социальными платформами, последними новинками, интернет-сленгом. Понимаю, что всё успеть не могу, поэтому концентрируюсь на том, что мне нужно по работе, — форумах и конференциях, связанных с политикой. Сейчас стремлюсь к тому, чтобы знать, как звучат на китайском имена глав всех государств.

Как ваша профессия повлияла на вас и ваше мышление?

Русский язык просто заимствует иностранные слова — например, «компьютер». Китайский язык их «перемалывает». Они переводят смыслы, а не слова, и компьютер у них — это «электрический мозг». Поэтому естественно, что и китаисты тоже подвергаются профдеформации под воздействием этого мощного языка.

На выпускном факультета иностранных языков стояли выпускники с разных направлений: переводчики французского, испанского, китайского. И все даже внешне друг от друга очень отличались. «Французы» — легкомысленные, веселые, «испанцы» — еще более отвязные, «англичане» немножко высокомерные. А китаисты очень сдержанные, погруженные во внутренние аналитические размышления и очень осторожные в своих высказываниях.

Потому что на всех, изучающих китайский, отражается конфуцианская философия срединного пути — это искусство политического компромисса, умение балансировать между двумя крайностями и сохранить лицо.

А почему вы выбрали китайский?

Я никогда не делала выбор — китайский сам меня нашел. Я родилась в городе Чите Забайкальского края, который расположен в 500 км от Китая. Для нас было чем-то экзотическим учить, например, финский, а вот китайский — нормально. Моя мама сказала: «Китай рядом, будем общаться», — и отправила меня в китайскую школу, потому что она была через дорогу.

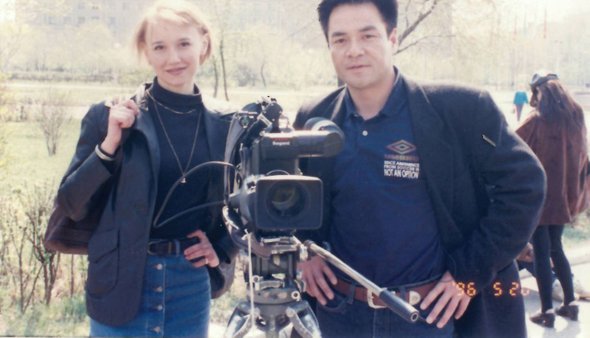

После школы я оформила паспорт и поехала в Китай. Это был 1993 год, ранняя весна. На поезде Москва — Пекин я отправилась в Маньчжурию. В то время это был маленький приграничный городок, в котором тогда еще ездили на рикшах. Сейчас это уже огромный город с музыкальными фонтанами.

Китай мне очень понравился, и после возвращения я решила, что логично будет поступить на факультет иностранных языков. В общем, как-то всё само получилось. У китайцев есть поговорка: «顺其自然», которая переводится как «следуй естественному ходу вещей». Так я и сделала — и делаю до сих пор.

Обложка: Collagery / Shutterstock / Fotodom, личный фотоархив Ольги