«Мне за это не платят!» Стоит ли учителю каждую минуту помнить про стимулирующие выплаты

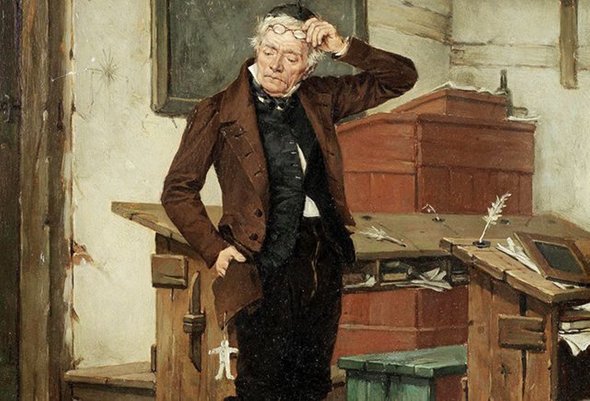

«Мне за это не платят». Как часто учителя отвечают этой фразой на просьбу родителей позаниматься с ребёнком дополнительно или на призыв директора школы поучаствовать в каком-нибудь общественно-полезном деле? Учительница Татьяна Софронова уверена, что не всё в жизни измеряется деньгами, особенно в работе учителя.

С того момента, как в школах ввели новую систему оплаты труда, где зарплата разделилась на базовую и стимулирующую части, многие педагогические коллективы начали морально деградировать. Появилась некая свободная к распределению сумма, которая дана вроде как на весь фонд оплаты труда школы (а значит, и на меня), но по факту получат её далеко не все. Это само по себе уже является для многих серьёзным поводом для беспокойства.

Хорошо тем педагогам, которые работают под началом мудрого и справедливого директора, который не делит коллектив на приближённых и оппозицию и которому удалось организовать в школе действительно независимую комиссию по распределению стимулирования.

Хорошо там, где нет большого различия в качественном составе классов, и они имеют примерно равные шансы на успех. Ещё хорошо там, где не держат на выпускных классах одних и тех же педагогов, умеющих натаскивать на ОГЭ и ЕГЭ. Поясню для несведущих: результаты экзаменов обеспечивают самые большие стимулирующие выплаты. Et cetera, как написал бы Пушкин.

Я верю, что есть такие школы, где педагоги считают распределение стимулирования справедливым, но в большинстве случаев удовлетворённости нет. Загляните на любой профильный сайт и тут же увидите: «раздают своим да нашим», «получают одни и те же», «с моим классом никаких результатов не добиться, только и смотрю, чтоб не поубивали друг друга».

Во многих маленьких школах стимулирующей части нет совсем — финансирование-то подушевое, а если во всей школе 50 человек, то и на базовую часть зарплаты учителям зачастую не хватает. Приходится без конца сокращаться.

В голове учителя выстраивается такая логическая цепочка: мне платят только базовую часть зарплаты, значит, я делаю только самое необходимое — провожу уроки и всё! За конкурсы, экскурсии, внеклассные мероприятия и общественные дела мне не платят, значит, я этим заниматься не буду. Демонстративно иду после звонка домой и гордо до позднего вечера смотрю телевизор или зависаю в интернете.

Вроде бы всё правильно: мне не платят — я не делаю. Но почему же тогда я не ощущаю радости от своей правоты? Почему я не получаю удовлетворения от работы? Потому что, как бы пафосно это ни звучало, главный смысл профессии учителя состоит в том, чтобы поделиться лучшим в себе (знаниями, ценностными установками) с людьми, которые определят будущее страны, где живём мы и где будут жить наши дети и внуки. Те учителя, которые считают, что каждое их телодвижение должно быть монетизировано, на самом деле обесценивают профессию учителя и ставят себе преграды в личном развитии.

На мой взгляд, лучшим вариантом оплаты труда учителя был бы твёрдый оклад (изначально достойного размера) и чёткий перечень обязанностей, которые он за этот оклад должен выполнить помимо ведения уроков

Например, один раз в месяц учебная экскурсия, два раза в неделю занятия со слабоуспевающими, один открытый урок и так далее. Точно так же нужно сделать и по классному руководству (без сомнений, увеличив размер доплаты за эту нервную работу).

Это, с одной стороны, уменьшило бы напряжённость в коллективах и оздоровило бы отношения между коллегами, а с другой стороны, обеспечило бы более эффективную работу учителей, поскольку вариантов «проводить/не проводить» не остаётся.

Пока это только предложения и размышления, а что же делать сейчас, когда действует на нервы эта стимулирующая часть (а во многих школах — её отсутствие)?

Когда-то я для себя решила так: ничто не должно мешать мне реализовывать потенциал на полную катушку. Я решила просто игнорировать существование стимулирующей части зарплаты и не вспоминать о ней, как будто и не было никогда такого понятия. Если вдруг случайно перепадало — радовалась. Есть вещи, которые деньгами не измеряются.

Мы жили яркой жизнью вместе с моими подопечными: ходили в походы, записывали фольклор у старожилов, составляли собственные книги, участвовали и побеждали в конкурсах исследовательских работ, делали художественные описания природы с натуры, выходя за село на весенние полянки с подснежниками. От этого я получала огромное удовольствие.

Кстати, побочным эффектом от этой бурной деятельности стала победа в районном конкурсе «Учитель года», в качестве приза — бесплатная путёвка в санаторий, ЖК-телевизор от спонсоров краевого этапа конкурса.

А вообще каждому из нас стоит, наверное, помнить, что финал не за горами. Вряд ли Господь спросит, какая у нас была зарплата, а вот сколько мы добрых дел успели сделать за свою жизнь — это вопрос посерьёзней.

В нашем семейном альбоме есть фотография моей бабушки — учительницы начальных классов. Она стоит с указкой у доски, в строгом костюме, с брошкой под белым воротничком блузки. Нижнюю часть фотографии занимают детские затылки: коротко стриженные у мальчиков, закрытые белыми бантами у девочек. Моё внимание на этом фото привлекает одна маленькая деталь: слева от учительницы, на деревянном стенде, за уголок прикреплена тетрадка с надписью «План туристско-краеведческой работы». Интересно, ей за это доплачивали? Вряд ли. В те времена и за классное-то руководство никаких доплат не было.

Бабушке до самой смерти (а прожила она 91 год) приходили к праздникам открытки от её бывших учеников…

Мысль о твердом окладе и твердом перечне обязанностей совершенно правильна.

Когда ждать статью «Я считаю, что пенсионный возраст должен начинаться со 100 лет».

Мне кажется самой близкой к сути понятия такая формулировка: воспитание — это передача своего мировоззрения.

Поведение любого человека определяется его ценностными установками: уважает людей или презирает, ставит в приоритет духовные или материальные ценности, творец он или потребитель и т. д.

Работа учителя — это постоянное общение, он НЕ МОЖЕТ не делиться своими ценностными установками, потому что реагирует тем или иным образом на происходящие события, на поведение учеников, на высказывания других людей.

Особенно хорошо видно воздействие учителя на учеников начальных классов. У нас долго работала учительница, после которой выходили очень сплоченные и дружные классы, где ребята действительно поддерживали друг друга. (Их охотно брали на классное руководство преподавателии основного звена). Как ей удавалось сплотить их? Может быть, потому, что она сама умела дружить и любила людей.

У них была большая родня, где старались поддерживать теплые взаимоотношения. Был круг друзей, с семьями которых они выезжали на природу. Зачастую она и ее муж были инициаторами вечерних посиделок учительского коллектива (на речке за своим домом).

Это была ее ценностная установка (дружба, радость человеческого общения), которую она вольно и невольно транслировала всем своим поведением и ученикам.

И бог с ними, с экскурсиями — просто учите и не рвите детям нервы своими непомерными домашками и предвзятыми, пропитанными ненавистью оценками… 😢

— некие премиальные, которые распределяются внутри коллектива по решению части этого коллектива — это изначально почва для конфликтов и обид.

— так или иначе учитель в школе не только образовывает, но и воспитывает. Школа — не ВУЗ. А школьники — не студенты. У школьников не всегда есть сформированные мировоззрение и шкала моральных ценностей. И учитель в школе так или иначе формирует и то, и другое. Родители почему-то уверены, что воспитать ребенка могут лучше учителя. Но это спорное мнение. Во многих европейских странах воспитание практически полностью лежит на школе. И этот факт имеет вполне объективные причины.

— действительно, удовлетворенность от работы учителя сложно измерить в деньгах. Да, учителю нужно платить достойную зарплату, и предыдущее предложение это не отменяет. Но если успешность для кого-то измеряется в деньгах, то нужно идти в брокеры или коммивояжеры. Так честнее.