«Ленин плохой или хороший?» Как учить в школе размышлять и анализировать

Чему сегодня учить детей? Какие навыки пригодятся им в жизни? Наш блогер Александр Бушуев уверен, что главная наша задача — научить размышлять. А для этого нам понадобится философия.

Проблема воспитания в школе не то что назрела — перезрела. Пора начать действовать. И я не про частные меры вроде введения новых должностей и программ. Сейчас важно создать в школах целостные воспитательные системы. Но это дело не одного года, поэтому надо присмотреться к действующей практике воспитания — убрать то, что вредно, укрепить то, что эффективно.

Важно понимать, где у нас самое слабое звено. В начальной школе дела с воспитанием обстоят не так уж и плохо, в средней уже хуже. Главные проблемы — в старшей школе. Почему? Есть три причины:

- Новая социальная ситуация: у детей есть доступ к информации об идеалах, нормах, правилах в разных странах. К примеру, с одной стороны СМИ внушают им обязательные признаки маскулинности или женственности, с другой — необязательность гендерных особенностей, возможность выбора пола и прочее. То есть, молодые люди находятся на перекрёстке мощных веяний, в ситуации постоянного выбора.

- Молодёжь сейчас достаточно автономна, оторвана от мира взрослых, поэтому многие суждения о том, что дОлжно, допустимо, желательно формируется в их собственной среде.

- По давней советской школьной традиции методы воспитания, характерные для младшей школы, переносятся на старшую: мы пытаемся влиять на старших подростков поощрением, порицанием, убеждением. И это при том, что в советской педагогике всегда уделялось большое внимание самовоспитанию! Но старшеклассник — это личность. При нормальном развитии — личность бунтующая, так что эффект от «разговоров» почти нулевой.

Что же делать? Может быть, нам сосредоточить усилия не на транслировании «истин в последней инстанции», а на обучении юношей и девушек критическому анализу, рассуждению, ведению диалога по поводу всяческих истин, «имя которым — легион»?

Проще говоря, давайте будем философствовать. Это можно делать и на уроках

Например, изучая деятельность учёных, изобретателей, можно подвести учащихся к собственным выводам о законе перехода количества в качество. А отсюда недалеко и до собственных мыслей типа: «Если прохлаждаешься сегодня, будешь сильно потеть завтра», «При неудачах надо удвоить число попыток».

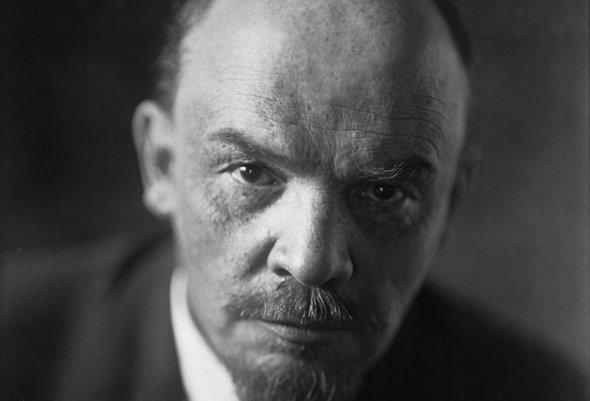

Или вот: мы спорим, Сталин с Лениным — хорошие или плохие? А надо бы подводить детей к выводу о реальных познавательных возможностях человека. Ведь история не раз доказывала на самых великих, что один человек не способен охватить умом всю сложность социальных процессов. А отсюда опять же недалеко и до собственного суждения, что не стоит обольщаться по поводу своих способностей разом изменить этот мир, не стоит и бездумно верить разного рода лидерам, гуру и прочим.

Посмотрите, как в социальных сетях превозносят и критикуют действующего президента. На самом деле, и те и другие считают, что «барин всё может». А вот Иоганн Зейме философски заметил: «Ни один правитель не способен сделать больше того, на что способно взрослое население его страны».

На уроках биологии, географии, истории и других можно вполне подвести учащихся к осознанию важности закона единства и борьбы противоположностей: во всех процессах есть противоположные тенденции к развитию и деградации, к усложнению и упрощению, ускорению и замедлению. Такой философский взгляд на жизнь заставляет пристально присматриваться к причинам и следствиям, не путать истинные причины с эмоциональными поводами. И опять же отсюда недалеко до собственного суждения: не ярлыки надо вешать, не одной краской всё мазать, а анализировать! Замечательно сказал об этом Спиноза:

«Этот мир не надо оплакивать, не надо осмеивать и проклинать, его надо постигать»

Обучение философствованию (не философии!) не должно происходить только на уроках. Надо использовать внеурочные формы работы, возможности дополнительного образования. Благо есть замечательные программы «живой философии» для детей, подростков, старшеклассников.

Мы, к примеру, делаем это в рамках программы «Моё мировоззрение» в Центре детского и юношеского творчества: старшеклассники комментируют афоризмы, пишут эссе, творческие работы, дискутируют, разыгрывают диалоги. При этом никакой назидательности, никаких «правильных выводов» — каждый делает выводы для себя сам.

Что нам мешает философствовать со старшеклассниками? Несомненно, слабая подготовка учителя в этой области

Вспоминаю, сколько курсов повышения квалификации я проходил — почти ни на одном не связывали содержание предмета с философией. В педагогических институтах и колледжах философия зачастую преподаётся схоластически: биографии философов, общие сведения об их трудах, какие-то вырванные из контекста высказывания. Наконец, висящий над головой учителя топор ЕГЭ — тут уж не до философий.

Как результат — старшеклассники даже представления не имеют о замечательных трудах Марка Аврелия, Сенеки, Мишеля Монтеня и других, с которыми следовало бы поближе познакомиться каждому, вплотную подходящему к выбору своего жизненного пути.

Сколько сил мы вкладываем в то, чтобы сделать их умными и воспитанными! Но, будучи объектами воспитания извне, не научившись самостоятельно рассуждать, молодые люди кидаются в крайности, западают на всё экстравагантное, скатываются к цинизму. Здесь впору вспомнить слова Фанни Хёрст: «Чтобы стать циником, достаточно быть умным. Чтобы хватило ума не стать им, нужно быть МУДРЫМ».

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Фото: Wikimedia Commons

2. Дело не в том, «чье имя носит закон», а в вульгарности трактовки закона, и соответственно в упрощенном применении закона, т. е. использовании его в демагогии.

3. Нет, я не считаю, что на головы детей надо сразу что-то сбрасывать, но я считаю что нельзя их знакомить с идеями в упрощенной и некорректной интерпретации. Знакомство с философией начинается с законов логики, а в постановке вопроса про хорошего или плохого Ленина-Сталина и дальнейших ваших пояснениях по этому поводу, нарушены сразу все 4 основных закона логики. Если это невежество, вы не можете претендовать на то, что «учите философствовать», если это сделано целенаправленно, то это демагогия и, соответственно безнравственно — см. пункт «уберите ваши грязные руки».

2.Увы, не разделяю мнение Канта и многих других, которые полагают, что «нравственный закон внутри нас» некий божий или не божий дар. Этот закон возникает в процессе взаимодействия с другими, духовными и бездуховными людьми, в процессе активной реакции сознания субъекта. Вот я как раз и утверждаю в тексте, что нельзя насильно воспитывать — нужно помогать включать сознание посредством философствования (не изучения философии!). Или Вы считаете, что взрослые должны совсем и абсолютно устраниться от воспитания детей? Или Вы собираетесь оценивать мотивы человека с помощью только формальной логики? Ну, тогда, наверное, единственный воспитатель «с чистыми руками» — это Иммануил Кант, всех остальных — «на свалку истории»… Спасибо за отклик.

Если бы речь шла о том, как надо учиться принимать решение, чем руководствоваться в выборе информации, я бы с вами согласилась.

Но воспитание в итоге сводится к тому, чтобы человек научился делать свой собственный нравственный выбор.

Нравственный выбор это всегда да или нет. Нет «ну, понимаете…»

Вы очень любите жонглировать терминами, что такое «воспитание» в вашем понимании, сформулируйте, и я отвечу.

Логика нужна для того, чтобы уметь принимать решения, или чтобы размазывать демагогов, например.

2 Прикольно, что вы, преподавая философию, и через нее этику, надо полагать, коли речь о воспитании, не знаете или прикидываетесь, что не знаете, в чем заключается категорический императив Канта.