Недавно мы рассказывали, как со временем менялись формы материнства в России. А в конце материала предложили читательницам пройти опрос о том, как выглядит их родительство. На наши вопросы ответили 2822 мамы! Делимся результатами, сравниваем их с другими исследованиями — и вместе с социологом Ларисой Шпаковской разбираемся, как выглядит современное российское материнство на самом деле.

Мамы работают на полную ставку и одни ведут хозяйство

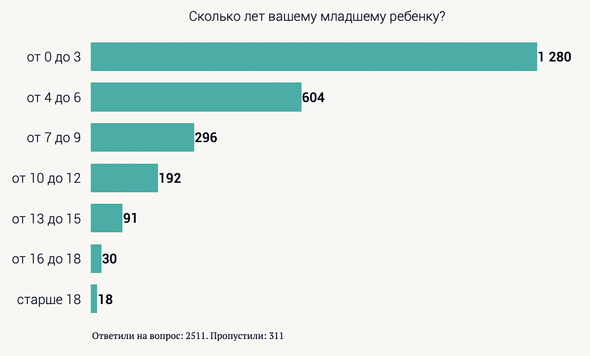

Всего мы задали нашим читательницам 4 вопроса. Узнали о том, работают ли мамы, которые нас читают, помогает ли им кто-то с делами по дому и уходом за детьми и сколько лет их младшему ребенку. На вопросы ответили 2822 женщины. Среди мам, которые согласились ответить на наши вопросы, больше всего было тех, у кого есть младшие дети до 3 лет (1280 из 2511); следом шли мамы с младшими детьми, которым 4–6 лет (604 ответивших); 7–9 лет (296) и 10–12 лет (192). Меньше всего ответов дали мамы с младшими детьми-подростками — 13–15 лет (91 ответивший), 16–18 лет (30 ответивших) и старше 18 лет (всего лишь 18 ответов).

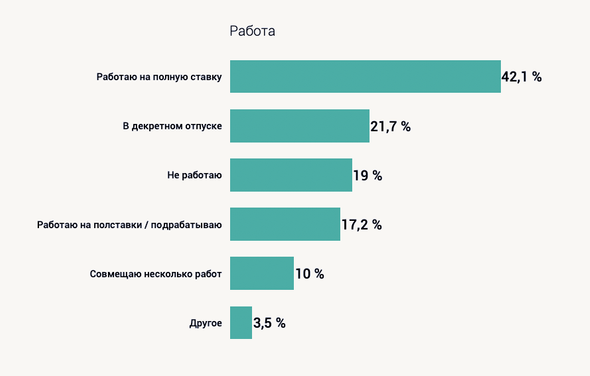

Первый вопрос был о работе: мы хотели узнать, работают ли мамы в России и как много. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому в сумме они дают больше 100%. По нашему опросу получается, что 52,1% (больше половины!) российских мам параллельно с воспитанием детей работают на полную ставку или сочетают несколько работ, 17,3% работают на полставки или подрабатывают. 21,7% мам находятся в декретном отпуске, а 19% мам вообще не работают.

Мы выяснили, что больше трети женщин ведут домашнее хозяйство в одиночку, без помощи родных или партнера (таких в нашем опросе оказалось 36,6%). Впрочем, почти столько же матерей ответили, что домашнее хозяйство им помогает вести партнер (35,1%). Однако мы не можем сказать точно, насколько сильно партнер вовлекается в эту помощь: просто выносит мусор по вечерам или все же берет на себя больше задач и, главное, микроменеджмент в доме (составить список покупок, расписание стирок, запланировать уборку, распределить задачи). Точно можно сказать, что речь идет не о равноценном разделении задач (для такого случая у нас был отдельный ответ). Мы выяснили, что всего 15,9% матерей разделяют работу по дому поровну со своими партнерами. Еще меньше (11,7%) обращаются для этого за платными услугами (например, заказывают клининг), а 9,6% женщин с хозяйством помогают другие родственники.

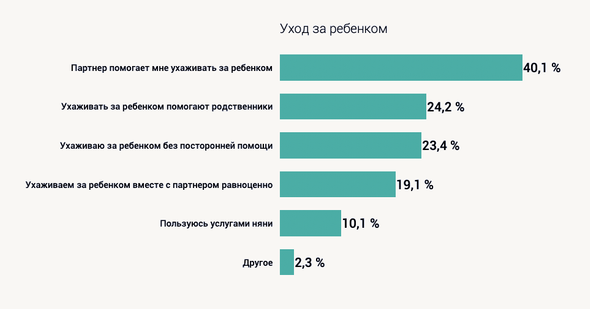

Наконец, самое интересное — уход за ребенком. Согласно нашим данным, 23,5% мам занимаются детьми в одиночку — вообще без помощи партнера, родственников или няни. В 40,1% случаев женщинам помогают партнеры (но опять же мы не знаем, насколько активно), в 24,2% случаев помогают родственники, 10,2% мам обращаются к няням. В 19,1% случаев мамы делят уход за ребенком пополам с партнером (почти каждая пятая).

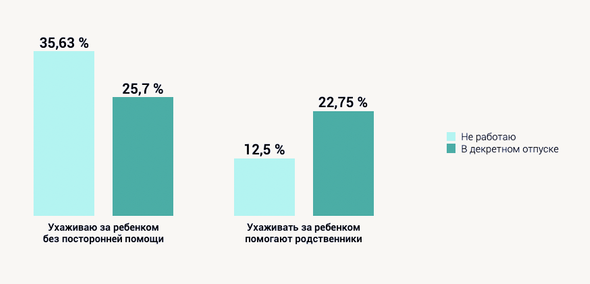

Любопытные у нас получились и связи. Например, мы узнали, что неработающие мамы чаще ухаживают за детьми без помощи других родственников или партнера, чем мамы в декрете (35,6% против 25,7%). Мамы в декрете почти в два раза чаще получают помощь от родственников, чем мамы, которые вообще не работают. То же самое с домашним хозяйством: мамы, которые не работают, чаще ведут хозяйство без помощи (50,4%), чем мамы в декрете (36,8%). Помощь партнера они тоже получают реже (29,9% против 42,5%), равноценно с партнером делят домашнюю работу еще реже (6,9% против 14,5%). При этом мамы, которые не работают, чаще платят за помощь по хозяйству. Все результаты статистически значимы.

Возможно, такие результаты связаны с тем, что в представлении россиян мамы, которые вообще не работают и не в декрете, — «профессиональные домохозяйки» и их главная задача — заниматься домом и детьми. От них ждут, что они будут это делать полностью самостоятельно. При этом, вероятно, в семьях, где женщина может вообще не работать, выше доход и неработающие мамы получают возможность отдавать часть домашних забот на аутсорс — например, обращаться в клининговые компании.

Менее обеспеченные мамы просто берут на себя еще и задачу зарабатывать, а домашнее хозяйство перераспределяют внутри семьи (впрочем, оставляя большую часть себе). Любопытно при этом, что практики ведения домашнего хозяйства среди работающих мам почти не различаются, они вообще не зависят от загруженности мамы.

Что показывают другие исследования

Первое, что бросается в глаза в результатах нашего опроса, — огромный процент женщин, которые одновременно воспитывают детей и работают, на полную ставку или как-то еще (69,4% мам, плюс 21,7% в декрете, то есть по достижении ребенком 3 лет они, вероятно, выйдут на работу). Только 19% мам могут вообще не работать (но при этом одни занимаются хозяйством и детьми).

Вероятнее всего, размышляя о российских женщинах, мы можем говорить о необходимости выходить на работу, и в том числе она есть у мам с маленькими детьми, ведь прожить на одну зарплату папы семья с ребенком чаще всего не может. В 2020 году, по данным Росстата, средняя зарплата в российских организациях составила 51 352 рубля. При этом рассчитанная по новой методике медианная зарплата (более точный показатель, который теперь учитывает малый бизнес и ИП, а не только средние и крупные предприятия) составила всего 32 422 рубля. Семью на такие деньги прокормить нелегко (не говоря уже о размере алиментов и пособий).

Впрочем, российские женщины совмещают работу и материнство не только по финансовым причинам: для многих из них принципиальна профессиональная и творческая самореализация. Эта ценность в принципе важна для россиян: в опросе ВЦИОМа за 2020 год 66% наших соотечественников ответили, что самореализация (на работе и не только) играет в их жизни значительную роль. Если говорить о приоритетах российских женщин, то для них работа на втором месте после семьи. В работу женщины вкладывают почти четверть всех сил и времени — именно это показал всероссийский опрос Аналитического центра НАФИ, который провели в 2020 году в преддверии Международного женского дня. Матери выходят на работу, несмотря на барьеры на рынке труда, которые для них создаются в России: согласно исследованиям, многие работодатели у нас прямо показывают матерям (особенно маленьких детей), что не заинтересованы в них как в сотрудниках.

Больше трети матерей, согласно нашему опросу, самостоятельно ведут хозяйство

Почти столько же женщин с детьми занимаются этим при помощи партнеров (но не делят с ними задачи поровну). Можно предположить, что многие матери совмещают работу и большую часть домашних дел. В социологии такая ситуация называется «двойной нагрузкой», или «двойной сменой», — когда женщины после работы заступают на еще одну рабочую смену (неоплачиваемую) и в конечном итоге трудятся больше (по времени), чем мужчины. Часто это приводит к усталости и выгоранию.

«Двойная нагрузка» совсем не новая для России проблема, она стала нормой еще в советские времена, когда женщины массово вышли на работу, получили новые права и возможности (например, доступ к образованию и ранее закрытым для них профессиональным сферам), но обязанности по дому, ведению хозяйства, уходу за детьми по традиции тоже остались за ними. Правда, предполагалось, что с домашними делами должны помочь государственные службы, но очень скоро стало понятно, что они с этим не справляются или справляются не полностью.

В раннесоветское время государство пыталось продвигать новые санитарные требования и прогрессивные нормы быта вроде необходимого регулярного «влажного подметания» или обязательного проглаживания одежды и белья после стирки горячим утюгом (не только для красоты, но и для уничтожения микробов). Уход за детьми был медикализирован и профессионализирован и стал включать множество правил, которые активно пропагандировались в целях борьбы с младенческой смертностью. Поэтому некоторые исследователи даже считают, что после революции женщины стали выполнять больше домашнего труда, чем до нее. Впрочем, конкретные цифры и проверенные данные об этой сфере сегодня почти невозможно достать.

Хочется обратить внимание и на распределение обязанностей по уходу за детьми в современных российских семьях. Согласно современным исследованиям, в России все большее распространение получает модель, которая называется «интенсивным материнством»: это когда мама берет на себя абсолютное большинство задач по воспитанию ребенка. В отличие от «двойной нагрузки», такая модель материнства у нас вещь очень новая. Раньше в воспитание ребенка вовлекалось очень много разных людей, от старших или дальних родственников до нянек, кормилиц и государственных служб, и эти задачи не были так сконцентрированы на матери.

Интенсивному материнству свойственна так называемая профессионализация материнства

Это когда мама читает специальные книги и обращается к специалистам, чтобы развивать ребенка и ухаживать за ним правильно. «Интенсивные мамы» много сил и времени вкладывают в учебу ребенка, проводят с ним много времени, устанавливают устойчивую привязанность, как это рекомендуют современные психологи. Есть у такой модели и негативные стороны: матери слишком перегружены задачами, у них нет выходных, они выгорают, сталкиваются с депрессиями. Детям при этом не хватает автономии. Мы не можем точно сказать по нашему опросу, сколько матерей воспитывают детей в модели «интенсивного материнства», но важным тут является процент женщин, ответивших, что все обязанности по воспитанию лежат полностью на них — а таких у нас получилась почти четверть!

Лариса Шпаковская, социолог, старшая научная сотрудница Института социологии РАН (филиал ФНИСЦ), соавтор книги «Родительство 2.0»:

Результаты опроса вполне соотносятся с результатами количественных и качественных исследований, в том числе тех, которые мы проводили с коллегами. С одной стороны, то, что мы наблюдаем в современной России, очень похоже на советскую модель материнства, так называемый гендерный контракт работающей матери, когда женщина совмещала работу и уход за детьми и домом. Но есть и серьезные различия — например, в степени участия государства в этом процессе.

Советская модель все же предполагала сильную государственную поддержку матерей, работу разных социальных служб: это группы продленного дня в школах, детские сады (в том числе круглосуточные, где можно было оставить детей на пятидневку), ясли, куда отдавали с трехмесячного возраста. Сегодня нам многие из этих практик кажутся ужасными, но именно они помогали женщинам справляться с детьми — и в том числе матерям-одиночкам или тем, кто работал посменно. И женщины действительно пользовались этой поддержкой. Мы с коллегой, социологом Жанной Черновой, брали интервью у трех поколений российских женщин, и старшие рассказывали нам, что еще помнят, например, кассы взаимопомощи и профсоюзы, которые тоже помогали. Даже если эти институты были очень формальными, матери все равно могли получить у них какую-то помощь, они могли на них рассчитывать.

Сейчас с социальной поддержкой сложнее. Есть много платных услуг, но они не всем доступны

Кроме того, советская модель работала еще и благодаря тому, что в воспитание детей очень вовлекались бабушки. В нашем исследовании в интервью их все упоминают. Считалось нормальным отправить детей к бабушке на все лето, бабушек «выписывали» для помощи молодым родителям, либо родители прямо жили со старшими родственниками, которые им помогали (это, конечно, оказалось связано в СССР еще и с «квартирным вопросом», отдельное жилье было сложно получить). Сейчас эта система исчезает. Бабушки эмансипировались, они больше не хотят уходить с работы и как-то отказываться от своей жизни, когда появляются внуки. Да и молодые родители теперь живут отдельно, стремятся приобрести свое жилье. Плюс высокий уровень мобильности: молодежь едет в большие города (Москву, Питер), уезжает от родителей.

Модель «одного кормильца», в которой отец зарабатывает («сильный кормилец»), а мать ухаживает за детьми, действительно, может позволить себе очень небольшое количество российских семей. Любопытно, что при этом на уровне идеологии мужчины продолжают воспринимать себя в качестве единственных кормильцев, хотя, по сути, таких кормильцев в семье обычно два. Даже если женщины меньше зарабатывают из-за гендерного дисбаланса в оплате труда, без их вклада семья часто не может выжить. Но это не подталкивает партнеров менять свое мнение о модели современной семьи и брать на себя, например, больше домашних обязанностей или больше вовлекаться в воспитание. В сети много групп и сообществ для матерей, но я почти не нахожу групп для отцов, где они обсуждали бы детей. Зато в группах для женщин я часто читаю, что мужчины идут на работу, а после работы отправляются в спортзал, выходные уделяют своим хобби. В то время как у матерей не остается времени на себя: их жизнь полностью распределена между работой, заботой о детях и домашними делами.

Фото на обложке: Shutterstock / Alena Ozerova

ТРЕНДЫ

Кормить грудью — стыдно, заниматься детьми — некогда. Как жили матери до революции и в СССР. И что изменилось сегодня

ПСИХОЛОГИЯ

«Становлюсь пылью под ногами своих детей»: что такое интенсивное материнство

ТРЕНДЫ

«Чем больше детей, тем выше риск скатиться в бедность»: почему матерям постоянно не хватает денег. И как с этим бороться

Просвещение — вещь тонкая. Так, например, если вы в своих опросах предлагаете указать, что маме в семье помогает (или не помогает) не папа или муж, и даже не просто «мужчина», а некий (половой?) «партнёр», вы тем самым незаметно помещаете все семейные отношения в совершенно определённую парадигму — даже хуже, чем чисто животную. И тут уже действительно нельзя найти никакого выхода. Потому что «когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души» © «Поколение П».

«Мой мужчина» — это да. Но «обязанности мужчины в семье» — это уже нечто иное, вполне себе здоровое.

Во-вторых, само разделение на мужа и жену подразумевает гендерные роли. А в партнерских отношениях гендерные различия максимально нивелированы. Не знаю, как слово может лишить мужественности, но раз это вас так задевает, вы не очень склонны к равноправию. Что такое «обязанности мужчины в семье»? Забить достославный гвоздь в стену?

«А в партнерских отношениях гендерные различия максимально нивелированы» — именно этого добиваются авторы подобных материалов. «Нивелировать гендерные различия» применительно к семье как раз и означает «лишить мужчину мужественности» и «лишить женщину женственности».

Вы пытаетесь натянуть старые социальные модели на современность. Причем эти модели целиком искусственные — в статье, кстати, об этом написано — родом из СССР двойная смена у женщины — на работе и дома (зато женственность, наверное, не теряет), и мужественный мужчина на диване и в гараже, дабы не утратить мужественность?

«А жена теряет женственность, когда она зарабатывает деньги?» — да. Впрочем, и мужчина теряет мужественность, когда его главной целью становится зарабатывать деньги. Наверное, в этом всё дело — в «партнёрстве», понимаемом как чисто денежное «товарищество на паях».

Да, это очень старые «модели» — в которых люди понимают, что деньги не могут быть главной целью жизни. Они старше этого вашего капитализма (да и социализма тоже) в сотни раз.

Ну и «деньги никто не отменял» (цы). Семья ведь должна на что-то жить?

И без того и без этого семьи быть не может. Но даже я, грубый материалист, понимаю, что ни то ни это не может быть в семье главным — без некоей духовой составляющей семья вырождается.

О гипотезе в комментарии Эллы Россман. Даже наследственные деньги не всегда могут защитить от разъедающих мозг идей, незаметно внедряемых с помощью терминов типа «партнёр».

Давайте про духовность не будем, т. к. вы все равно не сформулируете в чем духовная составляющая. Вы и на вопрос в чем женственность-мужественность заключается не ответили, потому что не сможете. Знаете почему? Потому что нет специфически женских или мужских положительных качеств. Есть традиционные представления: мужчина — смелый, решительный, может взять на себя ответственность, а женщина добрая, проявляющая заботу — что-то вроде этого. Но разве женщина не может взять на себя ответственность, проявлять решительность и быть смелой? Это по вашему лишает ее женственности? А мужчина, который может заботиться о ком-то, быть добрым, перестает быть мужественным? Есть просто человеческие качества, и они могут быть и мужчин и у женщин, и никак по гендерам — это разделялось в традиционном, патриархатном обществе, в современном мире одни и те же качества являются и для женщин и для мужчин положительными.

Партнерство — это способность что-то делать вместе, способность взаимодействовать и договариваться.

Если в традиционной семье роли разделены по умолчанию: муж приносит мамонта, жена варит борщ из мамонтятины, то в партнерской семье разные варианты, и это делает семью сильнее и устойчивее, т. к. люди многофункциональны.

Партнерская семья — один из вариантов семьи, а вы противопоставляете эти понятия, хотя один входит в другой.

Просто еще бывают другие варианты — традиционная, патриархатная семья: глава мужчина, женщина на вторых ролях няньки и прислуги; бытовой матриархат: все решения о жизни семьи принимает женщина, она же движущая рабочая сила «я и лошадь я и бык», мужина, как котик лежит на диване с пивасиком, приносит три копейки, и считает, что является кормильцем — см. ниже комментарии — оба варианты подразумевают под собой море женственности и мужественности (кстати, еще раз напоминаю вопрос, что вы под этим подразумеваете, как этому мешает партнерство?)

Партнерские отношения это и разделение ролей, когда один зарабатывает, а другой сидит с ребенком, но не по умолчанию, а по договоренности, т. к. может зарабатывать и мама, если это целесообразно, а с ребенком сидеть папа.

А ремонт вменяемые люди делают до появления ребенка, а не после появления на свет младенца.

То, о чём вы рассказываете в положительном плане, не достигается заключением партнёрства в браке или даже стремлением к «неформальному» партнёрству — оно достигается стремлением заботиться друг о друге. Это и есть примерно половина упомянутой мной «духовной составляющей». Партнёрство предполагает учёт: как бы кто не внёс вклад меньше другого. Забота не предполагает такого учёта, она бескорыстна, и потому духовна.

Как правило, забота приводит примерно к тому, что вы описали: роли в семье довольно сильно перемешиваются. Приходить к этому через заботу друг о друге — здоровый путь. Приходить к этому, начитавшись пропаганды об эмансипации, — путь к вырождению. Чтобы прийти к гармонии здоровым образом, нужен довольно высокий уровень морального сознания. Этот уровень достигается воспитанием и самовоспитанием, взаимодействием с другими «гармоничными» людьми.

О «положительных качествах». Они действительно не бывают «чисто мужскими», однако, если, например, мужчина-начальник кричит на женщину, грозит ей взысканиями, мы вполне можем сказать, что он «ведёт себя как истеричная баба»; если же наоборот, женщина-начальник кричит на мужчину, мы совершенно не можем сказать, что она ведёт себя как истеричный мужик.

Вы тоже самое и говорите, только вот вам слово не нравится, не понятно почему.

Ключ не понимания, думаю, заключается в том, что вы, говоря о партнерских отношениях, но не называя их, пытаетесь впихнуть в рамки традиционной семьи.

Традиционная семья — живущая по устоявшимся традициям, где все роли заранее прописаны, и им следуют по умолчанию (типа бабушка должна внуков нянчить, а как же?), шаг в сторону, расстрел на месте.

В современной, партнерской семье люди договариваются, учитывая интересы всех. И дело не только в заботе, для того, что вы называете духовностью, просто заботы мало.

К гармонии люди приходят естественным образом. Жесткие рамки традиционной семьи были вызваны условиями жизни — вне семьи выжить было не реально. Т.к. в современных условиях люди вне семьи отлично выживают, и даже размножаются, то для того, чтобы иметь семью, придется обрести «высокий уровень морального сознания».

Почему все одинокие тетки не поумирали с голоду в своих запущенных квартирах = ведь сумки носить и ремонты делать должны мужчины, а мужчины в их жизни отсутствуют? Я не буду ждать когда муж приедет в 11 вечера с сумками, сама доеду и привезу еду, или закажу доставку — пусть курьер сумки носит. А еще меня прикалывает клеить обои и красить, и было очень весело, когда в нашей первой квартире, когда у нас не было денег на специально обученных людей, мы сами по книжке (в интернетах в те времена не было советов на все случаи жизни) учились класть плитку в ванной — пристрелите меня, но я не понимаю что в этом занятии такого, что это строго «должны делать мужчины».

Пример с истеричной бабой — это просто случай голимого сексизма, который ведет свои истоки из времен неравенства, патриархатного общества, в котором возникали такие стереотипы, как «истеричная баба», хотя истерить во все времена могли и мужчины и женщины, с половой принадлежностью это никак не связано.

Почему все одинокие тётки не поумирали с голоду в своих запущенных квартирах? Потому что уровень жизни стал выше. Но я не понимаю, как из этого следует, что женщина должна таскать сумки и кирпичи при живом (здоровом) муже. Ну, то есть понятно, что если вы лично спортсменка и вам прикольно потаскать сумки самой, то это нормально. Но зачем же вы обобщаете эту довольно исключительную ситуацию на всех женщин? Они ведь не все поголовно спортсменки. Некоторые ещё и прямо сейчас ждут ребёнка.

Вы увильнули от ответа, хотя со мной согласились «уровень жизни стал выше». Семья не нужна больше, чтобы выжить. Выжить может каждый по отдельности, следовательно, запрос к партнеру (пардон, супругу, чтобы вас не корежило) возрос, и одним из этих запросов является равенство. Я не знаю, честно, о каком таскании сумок идет речь, а тем более кирпичей, но донести пакет с продуктами на ужин, способна даже не спортсменка, не понимаю в чем проблема? Или это пример проявления мужественности? Почему то курьеры из доставки продуктов у меня не вызывают ассоциаций с мужественностью.

Я не ругаюсь матом, потому что мне не нравится ругаться.

Не закусываю коньяк огурцом, потому что это не вкусно.

Да, семья не нужна тому, кто привык «выживать» а не жить полной жизнью. И семья далеко не отмирает. Возможно, она отомрёт когда-то, если людей будут выращивать в пробирках. Но пока этого нет, упомянутые мной факты языка будут оставаться живыми.

И нет, вам нравится ругаться. Но в определённый момент вы себя сдерживаете — не от грубого мата, конечно.

За продуктами я езжу на машине, или действительно заказываю доставку. Или муж ездит. Хлеб и молоко дети покупают, когда утром песеня выгуливают.

Физиологической разницы между мужчиной и женщиной я не отрицаю, не понимаю почему вы отрицаете то, что в современном мире эта физиологическая разница практически не имеет значения.

Вы не ответили на вопрос, почему партнерские отношения кого то лишают мужественности, кого-то женственности.

У человека есть выбор — лезть ему в троллейбус или предпочесть что-то другое. Вы почему то всех хотите запихать в троллейбус, так же как в семью определенного типа — с долженствованиями. А я вам пытаюсь объяснить, что кроме троллейбуса есть много других способов добраться из точки А в точку Б, так же как и то, что семьи бывают разных типов, с разными взаимоотношениями, поэтому каждый может выбрать подходящий ему вид транспорта и подходящий ему тип семейных взаимоотношений.

«в современном мире эта физиологическая разница практически не имеет значения» — ну, ок, попросите в следующий раз своего мужа родить ребёнка вместо вас.

«Партнёрские отношения», конечно, не лишают гендерных качеств напрямую, они лишь говорят об отношении «партнёра» к этим качествам: если муж во время ремонта говорит жене по-партнёрски «подайка-сюда этот кирпич… ой, пардон, — вон тот тяжёлый материал», он тем самым в своём сознании ОТКАЗЫВАЕТ ей в женственности, показывает, что он считает её себе равной по силе.

Иногда это хорошо и полезно — на работе, где не надо разгружать вагоны. Иногда и в семье это хорошо, в каких-то случаях. Но в основе семьи всегда будет РАЗНИЦА.

И вряд ли можно сказать, что человек «выбирает тип семейных взаимоотношений» — обычно этот тип складывается в процессе этих взаимоотношений (если мы, конечно, не говорим о каком-нибудь многожёнстве или полиандрии).

Я правильно поняла, что в вашей интерпретации женственность — это физическая слабость, а мужственность — физическая сила? Зачем тогда придумывать новые слова?

У каких-то кочевых северных народов, которые перемещаются в пространстве на каноэ, женщины гребут практически всю дорогу, а вот если нужно преодолеть какой-то сложный участок, то мужчины садятся на веслы, доблестно преодолевают, и затем снова отдыхают.

Они сильные, зато женщины выносливые. Внизу в комментах, Юлия Бочарова делится своим опытом. Вполне возможно, что муж у нее тоже подать кирпич не попросит, чтобы в «своем сознании не отказать ей в женственности», зато в традиционную парадигму «женственности» вполне укладывается заниматься нудной и монотонной домашней работой 24/7.

Тем не менее, в современном мире повод поднятия тяжестей в быту практически отсутствует, и что вы будете делать с вашей трактовкой мужественности и женственности абсолютно не понятно. К тому же, на мой взгляд, мужественность и женственность — это совсем другое.

Люди именно выбирают тип семейных отношений, выбирая человека, с которым будут создавать семью.

Выбирают человека, взгляды которого близки и представления о прекрасном совпадают. Именно поэтому семьи из разных социальных слоев, в которых разные представления о норме, практически не жизнеспособны.

Эти различия сейчас могут напрямую быть уже и не связаны с физиологией — человек всё-таки существо сложное; но они изначально отталкиваются от физиологии, и дальше будут «подпитываться» ею — до тех пор пока детей не начнут выращивать в пробирках.

О чём «договариваются» люди до свадьбы, выбирая «тип семейных отношений» (или не «договариваются», а просто имеют определённые ожидания)? Думаю, в этот момент они могут «договориться» очень о немногом (или сформулировать свои ожидания хотя бы для себя); и даже это немногое с вероятностью 98% будет подвергнуто очень жёсткой ревизии (будет пересмотрено) в течение ближайших лет. То есть основной костяк «правил» будет формироваться довольно долго в процессе развития каждой семьи, а не будет принят одномоментно как данность.