На прошлой неделе мы разбирались, что это за новая должность — советник директора по воспитанию в школах. Но если подумать шире — что мы вообще понимаем под воспитанием детей? Обсудили с историкои культуры и образования Марией Майофис, как велась такая работа в советских школах и почему роль воспитателя зачастую отводилась не родителям ребенка, а его учителям.

Новый человек для нового государства

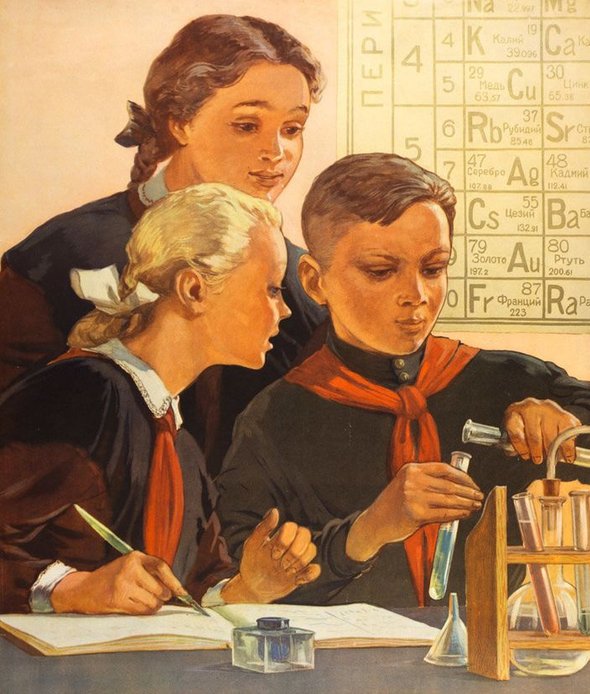

Воспитательную работу от школ начали требовать в СССР достаточно рано: уже в 1920-е годы советская школа была во многом ориентированной на воспитание. Эта цель была декларирована официально сразу после Октябрьской революции.

В октябре 1918 года Государственная комиссия РСФСР по просвещению обнародовала текст под названием «Основные принципы единой трудовой школы». Автором этого документа был Анатолий Луначарский. Там уже все было сказано:

«Передовая педагогика требует обратить особое внимание на воспитательные функции школы, которые в последнее время приносились в жертву обучения, интеллект становился на первый план, забывали о выработке характера, о развитии воли. […] Насколько в обучении высокое место должно быть признано за индивидуализирующим методом, настолько же в воспитании самой прекрасной задачей является создание школьного коллектива, спаянного радостным и прочным товариществом…»

Саму советскую школу Луначарский определил как «воспитательную»: «Воспитательная школа должна стараться устранить из детских душ, елико возможно, те черты эгоизма, которые унаследованы человеком от былого».

Иначе говоря, воспитание в советской школе, по мысли Луначарского, — это прежде всего насаждение коллективистского сознания. И еще одно важное добавление: «…истинно социалистическую трудовую школу может создать и вести только революционный учитель — социалист». Превращение школы в «воспитательную» требовало политической лояльности педагогов новому режиму.

Десять лет спустя, в 1928 году, Луначарский сделал «установочный» доклад «Воспитательные задачи советской школы». Стенограмма была почти сразу опубликована в нескольких разных журналах и сборниках, потом ее много раз перепечатывали.

В этом докладе Луначарский настаивал, что коллективистское воспитание нужно для быстрейшего достижения коммунизма, а для этого может потребоваться участие будущего поколения в разного рода насильственных действиях на стороне «пролетарского государства». Поэтому в школе нужна «военизация». По той же причине, по мнению Луначарского, школе не нужны были педагоги, преподававшие до революции, ведь они не могут воспитывать детей в новом, необходимом режиму духе.

«Наша школа имеет двойную задачу: с одной стороны, дать все завоевания прошлого, само собою разумеется, делая ударение на новой культуре, на новой науке, прежде всего пролетарской, на марксизме, на организации пролетариата и на наших коммунистических идеях; и с другой — пресечь к ребенку доступ идей старого, не дать возможности заразить ребенка всем тем, с чем мы боремся в старом обществе».

<…>

«Мы хотим воспитать человека, который был бы коллективистом нашего времени, который жил бы общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами. Новый гражданин должен быть преисполнен пафосом политическо-экономических отношений социалистического строительства, ими жить, их любить, в них видеть цель и содержание своей жизни. Вытекающая отсюда его деятельность, в каком бы направлении она ни была — в сфере ли организационной, чисто физического труда и т. д., — должна быть всегда просвечена этим огнем, должна быть согласована со всем коллективом».

Из стенограммы доклада Анатолия Луначарского «Воспитательные задачи советской школы» (по тексту журнала «Народное просвещение», 1928)

Борьба с беспризорностью и безнадзорностью

С начала 1930-х воспитательная работа стала ассоциироваться прежде всего с дисциплиной. Тогда прошла реформа школы: восстановили классно-урочную систему, а преподавание истории приняло внешне «традиционный» вид — теперь это был рассказ не только о классовой борьбе и «общественно-экономических формациях», но и о героях, с которыми школьники должны были соотносить себя, как с персонажами романа или кинофильма.

В Постановлении 1932 года «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» четко высказано требование заняться воспитанием школьников для того, чтобы наладить и укрепить дисциплину и в школе, и за ее пределами. О дисциплине все 1930-е годы писал и известный советский педагог Антон Макаренко. Кстати, он тоже очень ценил «военизацию» — хотя и обижался на то, что его трудовую колонию для беспризорников и несовершеннолетних правонарушителей называли «казармой».

«Я прежде всего заметил хорошее влияние правильной военной выправки. […] В своем увлечении военным строем колонисты много внесли и придумали сами, используя свои естественные мальчишеские симпатии к морскому и боевому быту. В это именно время было введено в колонии правило: на всякое приказание как знак всякого утверждения и согласия отвечать словом „есть“, подчеркивая этот прекрасный ответ взмахом пионерского салюта. В это время завелись в колонии и трубы».

Антон Макаренко, «Педагогическая поэма» (1933)

Вообще, для Макаренко воспитание во многом было обучением самоконтролю под совместным влиянием педагога и коллектива.

Апогея идея воспитания как дисциплинирования достигла в середине войны, когда в 1943 году были введены в действие так называемые «Правила для учащихся». Они действовали довольно долго и в новой редакции были приняты только в 1960 году, а затем еще раз в 1972-м. «Правила для учащихся» были интересны тем, что регламентировали поведение учеников не только в школе, но и за ее пределами — на улице и даже у себя дома.

Например, речь шла о том, как вести себя на улице и дома:

- «Не употреблять бранных слов и грубых выражений, не курить. Не играть в карты на деньги и вещи»;

- «Поддерживать чистоту в комнатах, в порядке содержать свою одежду, обувь, постель».

В редакции 1972 года от старшеклассников требовалось быть «нетерпимыми к аморальным и антиобщественным поступкам». Кстати, во многих российских школах эти правила в немного измененном виде используются до сих пор.

Но вернемся в 1943 год. Предполагалось, что нарушение правил поведения вне школы влечет такие же строгие дисциплинарные меры, как если школьники нарушают правила внутри школы. То есть прямо было заявлено, что школа несет ответственность за то, как дети и подростки ведут себя, когда выходят за ее порог, и обязана контролировать их.

«Правила для учащихся» стали ответом на серьезные проблемы с дисциплиной у школьников, которые возникли в конце 1930-х и стали особенно ощутимы во время войны.

Первой проблемой была посещаемость: дети часто прогуливали уроки, нередко бросали школу

Иногда потому, что им банально нечего было надеть (одни валенки на всю крестьянскую семью), иногда потому, что в деревнях до школ было слишком сложно добраться. Часто у детей было много домашних дел, которые им поручали взрослые, с утра до ночи занятые на работе. То есть далеко не всегда причина состояла просто в нежелании учиться.

Острой была и проблема дисциплины на уроках — на нее бесконечно жаловались учителя и перед войной, и после. Демографические проблемы послевоенного общества сказались и на школьных кадрах. В советских школах были огромные классы, один учитель на 50 человек, учителям было сложно справиться с детьми.

В результате методисты и чиновники от образования решили, что «воспитательная работа» должна дисциплинировать детей разными способами: с одной стороны, через контроль и бесконечное внушение правил поведения в школе, дома, в общественных местах. С другой стороны — через трудовую и общественную активность, которая займет детское время и умы и поможет использовать энергию на благо школы и общества.

Для школы 1920–50-х годов была важна и борьба с безнадзорностью и беспризорностью

«Беспризорниками» называли детей без родителей и родственников, сирот или тех, кто сбежал из дома. Их было немало, это история совсем не только про Первую мировую и Гражданскую войну. Во время Второй мировой и сразу после нее в СССР было немало беспризорников.

«Безнадзорными» считали детей и подростков, у которых есть семья, но за ними плохо смотрят родители, и большую часть времени эти дети проводили на улице. Это была распространенная ситуация в условиях, когда взрослые должны были с раннего утра до позднего вечера на работе (так бывало, несмотря на официальную норму рабочего дня сначала в семь часов, а с 1940-го — в восемь).

Чиновников от образования и партийных кураторов особенно волновало, что «безнадзорность» подростков способствует уличной преступности: ее показатели во второй половине 1940-х действительно стремительно росли.

Педагоги придумывали разные способы преодолеть эти проблемы. Организовывали клубную работу (кружки) и общественную. Последнюю мы сегодня назвали бы социальным волонтерством, помощью нуждающимся — старикам, вдовам, семьям с маленькими детьми. Были и попытки организовать трудовую помощь предприятиям — заводам и колхозам.

Проще всего было занять детей благоустройством самих школ: генеральные уборки, субботники на школьных приусадебных участках, даже ремонт. Много времени тратили и на чисто идеологическую индоктринацию: в СССР пришлось даже принимать специальное постановление о том, что пионерские сборы не могут проходить чаще чем раз в неделю.

Гораздо меньше времени уходило на работу просветительскую (хотя именно она была больше всего интересна школьникам). Но организовывали и ее: кружки работали и в школах, и в клубах при промышленных предприятиях (или в колхозных клубах), и во Дворцах пионеров. Иногда эти кружки были очень хорошими, их и сегодня вспоминают те, кто с ностальгией говорит о советской школе.

Недоверие к семье

В хрущевское время проблема беспризорности уже так остро не стояла, но о безнадзорности продолжали говорить. Борьба с безнадзорностью стала «знаменем» советской школы и других институций, которые занимались детьми.

Во многом это было связано с недоверием к семье. И Хрущев, и его ближайшее окружение часто выражали такое недоверие. Его не декларировали прямо, скорее обсуждали, как освободить родителей от заботы о детях, чтобы они могли больше работать и уделять время себе.

5 мифов о советской школе

Когда читаешь документы разных правительственных или партийных совещаний, посвященных работе с детьми, видно, насколько пренебрежительно или недоверчиво относились советские партийные деятели и администраторы от образования к семейному воспитанию. Считали (и в этом 1950-е мало отличаются от 1920-х), что гораздо лучше детей можно воспитать в школе, а не в семье, нужно только придумать для этого правильные подходы.

О воспитании сразу начинали говорить, как только с каким-нибудь учеником в школе (или, не дай бог, с несколькими) происходило любого рода ЧП — попали под машину, устроили драку, совершили кражу или, что еще хуже, публично продемонстрировали «идеологическую нелояльность». Когда это случалось, администрацию школы и учителей начинали «прорабатывать» чиновники из РОНО и райкома партии — считалось, что в этой школе недостаточно хорошо «велась воспитательная работа», что она со своей воспитательной ролью «не справляется». При этом ни у кого не было сомнений, что именно школа должна это делать.

Бесконечное повторение идеи, что школа должна (и обязана) выполнять воспитательную работу, принесло свои плоды

Многие родители и в советское время, и сейчас готовы хотя бы частично передоверить школе воспитательные функции. О том, что учитель и родитель могут по-разному представлять себе, что нужно разрешать и запрещать, как общаться с ребенком, руководствоваться разными ценностями, и сегодня многие не задумываются — кажется, что нормы у нас едины для всех.

«Дети растут мещанами» и другие тревоги

Позднесоветское и постсоветское время можно описать как серию моральных паник, связанных с состоянием юных умов. И в 1960-е, и в 2000-е у взрослых постоянно возникала тревога, что младшие поколения какие-то «не такие», что мы, наверное, плохо их воспитываем. Молодежь считали недостаточно лояльной старшим.

В конце 1950-х и в 1960-е было много разговоров, что дети растут «мещанами», что у них только потребительские, материальные запросы, что они очень меркантильные. Эти идеи вернулись в конце 1980-х — начале 1990-х годов с возникновением рыночных отношений.

В такие времена у старших то и дело появляется желание обеспечить молодежь какими-то надежными якорями, будь то религиозность, патриотизм или любая другая устойчивая система ценностей. При этом почти нет предложений, как помочь молодым людям приобрести навыки, которые на самом деле будут нужны, чтобы быстро ориентироваться в непредсказуемом будущем. Например, научить их разбираться в больших массивах новой информации, критически мыслить, быстро переквалифицироваться — это все почему-то редко рассматривается как часть воспитательной работы.

Интересно, как требующие усиления воспитания в школах взрослые сами помнят свое детство. Они требуют от детей такой навязчивой дисциплинированности и демонстративной «моральности» — но были ли они сами такими? И каковы они сегодня — и родители, и учителя? Соответствуют ли они тем высоким моральным и дисциплинарным требованиям, которые хотят предъявлять детям?

Воспитание по-прежнему понимается по-советски

Суммируя все сказанное экспертом, можно сказать, что воспитание у нас сегодня по-прежнему понимается очень по-советски. Это синтез дисциплины, догмы, морали — и параллельное создание площадок для взаимодействия с детьми, где правила и занятия придумываются взрослыми, да еще и долго согласовываются с другими взрослыми.

Наверное, главная проблема, что вопрос об инициативе детей почти никогда не ставится в разговорах о воспитании. Многое делается «для галочки», для отчетности. Интересно, что когда и в советское, и в постсоветское время об инициативе со стороны детей начинали говорить серьезно, то обычно в результате для тех, кто заводил этот разговор, он оборачивался неприятностями.

В современной России по-прежнему распространено представление о воспитании как о целенаправленном процессе, который осуществляют «уполномоченные» взрослые через сознательные усилия, направленное воздействие. Школам сейчас часто ставят задачу нейтрализовать влияния, которые кажутся вредными, будь то информация из социальных сетей или «неправильная» музыка. Но часто такие запреты приводят к обратному результату.

Долженствование же определяется авторитетом сверху.

Право же, подавляющее большинство народу вполне понимало, о чем идет речь. «Мало ли что тебе ХОЧЕТСЯ — делать надо то, что НАДО» ©. И меня учили в общем так же.

Ведь «ХОЧЕТСЯ», как правило, какой-нибудь ГАДОСТИ, БЕЗОБРАЗИЮ. : -) Лениться, нахулиганить… Верующие в подобных случаях говорили: «земной мир погряз во грехе», «Сатана — князь мира сего».

Собственно, задачей воспитания и являлось научить человека хотеть, САМОМУ (!) хотеть неких «правильных» вещей (список прилагается) — при этом признавалось, что совсем вытравить «анархическое» начало из человека почти невозможно. : -)

В статье речь идёт о реанимации целенаправленного формирования молодёжи по образцу, что долгое время и считалось воспитанием.

В то же время, безусловно, на формирование личности вляет ВСЁ окружение, целенаправленно или нет. И на каждого — по разному. В этом смысле, да, конечно, «интернет воспитывает», хотя в Интернете есть и статьи Юрия Никольского, и лекции Павла Виктора, и море других образовательных и очень увлекательных ресурсов. И есть «контент для взрослых», есть злобные споры на любые темы, есть самая разная политика и всё, что в жизни возможно (и даже сверх этого). Просто раньше, в доинтернетную эпоху, отдельному человеку было доступно только то, что находилось от него на расстоянии транспорта, допущенные книги, редактируемое радио и ТВ, да друзья-приятели. Сейчас практически нет ограничений доступа к чему угодно: хоть виртуальное путешествие по Антарктиде, хоть возможность почувствовать себя Ведьмаком из Сапковского.

Основной проблемой воспитания была и остаётся не форма или окружающая информационная среда, а адаптация к реальной жизни и формирование позитивного целеполагания. Говоря проще, важней демонстрировать полезность и «нормальность» доброжелательности и любознательности, чем пичкать штампами и ритуалами.

Поэтому и доктрина воспитания — удобрять и радоваться что вырастет без внешнего воздействия.

Только социум реально существует и воспитывает человека как потребителя (спасибо рекламе) и слушателя подкастов с поверхностный суждения и обо всем. Зачастую с антинаучными и бредовыми суждениями.

Ну, собственно говоря, и гимназия дореволюционная тоже следила за тем, как ведут себя гимназисты вне школы, куда и в чем ходят и т. п. Нарушения известных правил могли повлечь за собой исключение из гимназии, да еще и с волчьим билетом. В прежние времена это вообще было правилом, и не только в России.

Если кто-то на что-то выделяет средства, то это ВСЕГДА делается не просто так, а чтобы получить что-то на выходе. Это только в самое последнее время стали всерьез говорить о том, что «деньги-то давай, а делать я буду что хочу, и не смей вмешиваться». В прежнее время подобная идея ничего, кроме недоумения («во даёт! ни хрена себе!!! а ху-ху не хохо?!»), не вызвала бы.

— Могу сообщить стрррашную тайну, как Буратино Карабасу-Барабасу: -))): и наш заправский ас, сиречь А. С. Пушкин, когда писал записку Николаю Первому о народном воспитании, тоже говорил о чисто семейном воспитании как о некоем ЗЛЕ. (Сам-то он тоже Лицей окончил — хотя до него его воспитывали в семье.)

Вообще, под конец жизни «наше всё» придерживалось довольно-таки консервативных взглядов. : -))))))

По-моему, полезно обратить самое серьезное внимание на то, что в «жутких» начинаниях советских властей «зрелого» периода исключительно часто имеется совершенно отчетливая преемственность с «дореволюцией». Просто то, что в свое время касалось немногих «элитариев», было распространено практически на всех. Но что делать — двадцатый век, перестройка государства в духе модерна. Это в Германии она произошла фактически уже при Бисмарке (в частности, СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ посещение школы всеми детьми) — в России же ее выпало сделать большевикам, и никому более. Как бы иных и не тошнило от этого факта — все равно бывшее не сделать небывшим.

Уххххх!!! В царские времена, особенно пореформенные, после 1861 гг., всё было РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ. Не «похожее», а тождественное. А какая ненависть была у старших поколений (преобладающей, пожалуй, их части) к «стриженым девкам»! То есть к молодым девушкам из разночинных слоёв, которые постепенно стали открывать для себя иные жизненные цели, нежели «замуж» или «в монастырь».

…На вещи надо смотреть «ширше», как говаривал один симпотный киногерой.

Вот, кстати, почему неплохо изучать историю, читать классическую литературу. Тот, кто знаком и с тем, и с другим хотя бы на моем уровне (а можно значительно, значительно лучше :)))- блин, это ж интересно в конце концов… но, видимо, не всякому), не кудахчет пошлости о том, что «это вот только сейчас появилось», «это было только в СССР» или «в путинской России»…

бы нам не помогли со стороны — и сейчас уже известно кто и как. Если бы тогда мы не были такими наивными и доверчивыми, то не допустили бы цветной революции 90-х и краха сильнейшей страны в мире.

Обществу не возможно навязать не приемлемую норму.

«Самое сильное государство» не может развалиться от внешнего воздействия, т. к. оно сильное.

Увлечение конспирологией скверно действует на когнитивные способности.

Дробышева Е. Э. Культура vs цивилизация: взгляд через «окно Овертона»//Вестник МГУКИ: 2015:5(67) сентябрь–октябрь, с. 57-71.

МИШУЧКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА. ТЕХНОЛОГИЯ «ОКНА ОВЕРТОНА» КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРУШЕНИЯ БАЗОВЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ — e-library.ru

Вы видели импакт этих опусов? Это не наука, это спекуляция, чтобы подтвердить пропагандистские идеи.

Научным не может считаться упрощение объяснений сложных вещей. Печально, что люди, называющие себя учеными занимаются такой грязью.

Госпожа Дробышева уже в 2015 году успела исследовать явление, бредовая идея о котором была закинута в 2014.

Для серьезного научного исследования срок, скажем, маловат.

Работа госпожи Мишучковой — вообще за гранью здравого смысла, наверное поэтому, опубликован опус в издании с импактом 0,02 — т. е. где то рядом с журналом «Мурзилка».

Но, возвращаясь «к нашим баранам»: сначала Вы пишите, что «Обществу невозможно навязать неприемлемую норму», а потом утверждаете, что вышеупомянутые работы предназначены, чтобы подтвердить пропагандистские идеи. Противоречие получается!

Я только и хотела сказать, что страна была разрушена целенаправленно и умело новым видом пропаганды или новыми технологиями. И конспирология тут вообще не причем. Сама имела дело с соответствующими научными дисциплинами, изучающих эти аспекты в наших вузах.

Странно, что человек, «имевший дело с соответствующими научными дисциплинами и изучавших эти аспекты в наших вузах» даже не понимает отличие социальных норм от теории, в данном случае псевдонаучной.

Социальную норму, которое общество не приемлет, не возможно ему навязать, а вот когда социальные нормы меняются, из-за обективных условий и и изменений, происходящих в социуме, начинается обсуждение этих изменений — вы это называете окном овертона.

Как же так, вы, говоря о том, что что-то изучали даже не удосужились посмотреть что такое теория Овертона, о чем там шла речь, и сравнить с конспирологической версией окон овертона в рунете? Это же вообще о разных вещах.

То, что вы считаете, что «страна была разрушена целенаправленно и умело новым видом пропаганды или новыми технологиями» — это и есть конспирология, и вы либо плохо учились, или «ваши ВУЗы» не являются учебными заведениями, т. к. увлечение конспирологией — показатель низкого уровня образования.

Что касается фактов — то они как раз и приводились в статье. У вас есть другие? Так поделитьсь. Но вы ведь ни факты, не статистику не приводите, вы какую-то чушь про «основная работа по переформатированию сознания и воспитанию нового человека с рабским сознанием потребителя и рабскими ценностями.»

Может расскажите что такое «рабские ценности», к примеру, и как они воспитываются? Аудитория у ваших ног.

Школа должна воспитывать обязательно! Только во-первых, статус её должен быть иным; во-вторых, образовательная система не должна плавать сама по себе «без руля и без ветрил " — в итоге всё равно разобъётся. Сейчас именно так и происходит. как в известной сказке: «иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что "

Школа это государственное учреждение, следовательно, должен быть заказ на то, что должно быть в итоге педагогической деятельности, т. е. Цель.

Сегодня в системе образования происходит хаос именно по причине отсутствия сформулированной государственной цели: куда движется общество.

То же самое касается времени, которое было в семье на воспитание детей.

Во-первых, по 12-14 часов работало очень мало людей, в основном неполные семьи. В то время как сейчас многие ЧОПы используют «вахтовый» метод. Неделю охраняешь, неделю дома. Эксплуатпация не имеет границ!

Во-вторых, в СССР, действительно с жильем было плохо, но это имело и свой плюс. Подавляющее большинство семей жили с бабушками и дедушками, которые принимали активное участие в воспитании детей. Подстраховывая даже долго работающих родителей. Сегодня таких семей единицы.

Я, как раз, считаю, что роль школы в воспитании детей сегодня еще больше, чем в СССР. Другой вопрос, чему воспитывать? Общечеловеческим (читай европейским) ценностям?

Это было настоящее воспитание. Учителя все время были с нами, ходили с нами в походы, проводили наши вечера, помогали делать стенгазету, пили с нами чай, ели конфеты и мороженое прямо во время урока, когда у кого-то был день рождения.

И все это было в той, «протухшей» системе воспитания, которая превратилась в командно-административную систему. Значит, не все было так неправильно? Наверное, этот опыт следовало бы перенять. Ведь никакая система не изменит природу человека. А она такова, что юным нужны взрослые наставники, которые думают о том, что в душе у их учеников, а не просто отрабатывают то, что с них требует руководство.