«Я страдал — и ты страдай». Что не так с домашкой в школе

Домашняя работа — это сложности для всех: родители мчатся с работы, потому что «нам же сочинение на завтра», учителя до ночи проверяют тетради, дети сидят за учебниками после (или вместо) кружков и ненавидят и школу, и учебу. Так, может, пора уже отказаться от домашки? Как это сделать, размышляет наш блогер, мама и учитель в прошлом, Татьяна.

Через всю свою сознательную жизнь (в том числе и через педагогическую практику) я пронесла одно убеждение относительно учебы: домашка — зло. Не как формат самостоятельной работы ученика спустя некоторое время после урока для закрепления и отработки полученных навыков, а именно формат обязательной нефиксированной траты личного времени в личном пространстве.

Когда-то, когда я была школьницей, на посиделках маминых подруг, во время обсуждения домашек я спросила их, хотели бы они каждый день делать домашку после работы. Не так, что «хочу — готовлю ужин сегодня, а хочу — с вчера на три дня разом, а может, вообще пиццу закажу», а именно безальтернативно делать то, пользу и необходимость чего ты не можешь ощутить в моменте (если она вообще есть — все индивидуально).

Не что-то новое и кардинально отличающееся, а то, что ты до этого целый день делал на работе. И делать это вместо других дел, не имея возможности выставить приоритет. Чтобы иногда даже самочувствие и сон не были в приоритете. При этом за такую «переработку» ничего бы не платили, и уволиться тоже было бы нельзя. Мамины подруги задумались. Одна даже сказала: «Да я бы вздернулась, если бы на работе домашку задавали!» Те, кто пахал с переработками под страхом увольнения, грустно вздохнули.

И как бывший ребенок, и как мать двоих детей, и как в прошлом педагог, я прекрасно понимаю (и поддерживаю) нежелание и/или невозможность делать домашку именно дома. Домашка — это, как ни крути, работа. Во время вынужденной удаленки два года назад многие поняли, что дома работать сложно. Причины у всех разные, и прокрастинации тут не на первом месте. Я обобщила наиболее часто встречающиеся в несколько пунктов.

1. Бытовая рутина и родственники

Пожилому человеку или грудничку, порой, сложно объяснить, что тебе нужно сосредоточиться. Даже если домашние дееспособны и вменяемы, чаще всего, они не могут забыть о существовании еще одного человека в квартире. То покушать предложат, то 10 раз напомнят о том, что пора собираться на каратэ, и еще столько же спросят, в чем ребенок туда пойдет, если он до дыр прокатал зимние штаны на ледяной горке возле школы. Знакомо?

Даже если родственников дома нет, есть рутина. Пообедать — это взять кастрюлю, наполнить тарелку, разогреть, поесть, помыть. Еще надо выгулять собаку, которая, кажется, перехватила что-то не то и не дотерпит до вечера — это минимум час, ведь, помимо самой прогулки, нужно помыть обувь и прихожую от снегокаши и ополоснуть душем собачьи лапы. Быстро это сделать может только ребенок постарше, и при условии, что регулярно будет делать это в более младшем возрасте. Соответственно, чем младше — тем дольше тянется время такого «бытового перерыва», и тем больше вероятность, что придется перечитывать параграф еще раз, вернувшись к домашке.

2. Раздробленность времени

Любая рабочая или учебная задача делится на логические части, каждую из которых мы выполняем определенное количество времени. Тайм-менеджмент — это один из тех навыков, которые мы в идеале должны вынести из школы. Но с этим регулярно случаются проблемы.

В секцию волейбола ходят ученики пятых и шестых классов. В среднем, в тот день, когда у детей волейбол, их расписание различается по количеству уроков на один. В то время, как одни ребята идут в спортзал сразу после уроков, другие думают, как полезно использовать 45 минут, что можно успеть сделать за это время. Сходить домой — нелогично, слишком маленькое «окно». Поесть? Перед спортом — плохая идея. Можно пойти на продленку и попробовать сделать там какие-то уроки, но это только в том случае, если продленка для твоей параллели в это время не гуляет и не обедает.

Значит, можно просто посидеть в «спортивной» раздевалке и почитать что-то из устных уроков. Не делать же письменные на коленке. Но вот проблема: история, которая была сегодня, и по которой стандартный параграф с вопросами, нужна только через два дня, а вот письменная математика — и сегодня была, и завтра будет. Чего там из устного есть на завтра? География? Отлично, только вот учебник дома, а спина не железная, чтобы прихватить с собой сегодня лишнее чтиво.

А вот отличник из пятого «Б»: ему вообще не надо читать параграф, у него отличная память, и чтобы ответить на вопросы в конце параграфа, ему достаточно объяснения учителя, полученного на уроке. То есть, этому ребенку в принципе актуальна только письменная домашка.

Итог: не во всех, но и точно не в меньшинстве случаев мы получаем ситуацию, когда 45 минут бездарно потеряны

Это я еще не привожу ситуации, когда у детей несколько секций в день, и все они не в школе. У родителей тоже свой тайм-менеджмент: если каждый день сматываться в середине дня на три часа, то рано или поздно с работы попросят. Поэтому родители стараются по максимуму забить один-два дня детской логистикой, чтобы не заниматься этим в другие дни.

И вот перед детьми встает та же проблема, что и в первом случае, только умноженная на количество дополнительных занятий. Есть много окон на чтиво, но читать нечего, а письменное, самое долгое и занудное, все равно остается на дом. Приехал домой в 8 вечера, уже бы ужинать, общаться с семьей и потихоньку отчаливать спать. Но нет, тетради ждут. И хорошо, если только они, без бонусов в виде иностранных языков, сольфеджио или подрамника с Антиноем, на рисование которого на экзамене отводится 6 часов.

3. Проблема взаимозависимости

Родители не могут пойти в магазин после работы и вынуждены тратить на это субботу, потому что вечером нужно делать с ребенком уроки. Соответственно, в субботу никто не едет к бабушке (и в воскресенье тоже), потому что на понедельник задали реферат.

Получается, вся семья в зависимости не только от школы, что еще терпимо, но и от уроков, что уже, на мой взгляд, является перебором. А ведь есть еще всякое «сделай с мамой», за что в наше время родители, пашущие в две смены, подняли бы на вилы учителей вместе с Минобром. Сейчас же неработающие жены обеспеченных мужей обзывают в родительских чатах недоматерями тех, кто смеет заикнуться о том, что мама вообще-то школу уже закончила и теперь работает.

И что в итоге

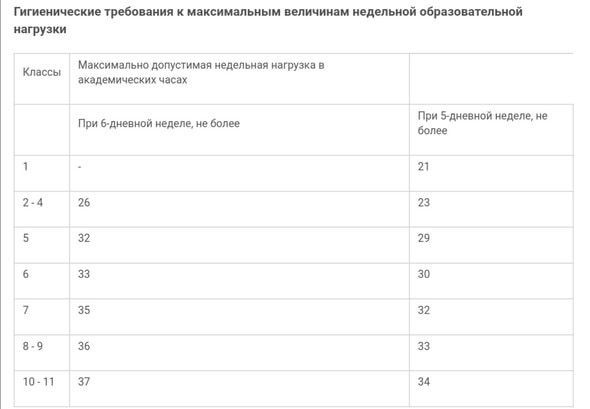

А теперь сухие цифры. Если открыть рекомендации Роспотребнадзора, мы увидим следующее: «Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах — 1,5 часа, в 4-5 классах — 2 часа, в 6-8 классах — 2,5 часа, в 9-11 классах — до 3,5 часов. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6 дневной учебной неделе;

- для обучающихся 5-6-х классов — не более 6 уроков;

- для обучающихся 7-11-х классов — не более 7 уроков».

И еще: «Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) — 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая».

Вооружившись вышеприведенной информацией с сайта Роспотреба и своим старым дневником, я составила расписание звонков, от которого и буду плясать:

- 8:30-9:15

- 9:25-10:10

- 10:30-11:15

- 11:25-12:10

- 12:20-13:05

- 13:25-14:10

- 14:20-15:05

Резюмирую: первый класс тратит на школу в среднем 4 часа в день. 2-4 классы потратят уже 4,5 часа плюс 1,5-2 часа домашки, итого- 6-6,5 часа.

В 5-6 классах школьник проведет те же 6 часов только в стенах учебного заведения, потратив на домашку до 2,5 часа. Вот здесь уже можно сказать «Стоп!» и перестать считать, потому что ребенок провел в школе и за учебой ровно столько же, сколько взрослый человек согласно ТК должен проводить на работе. Но я продолжу: с 7-го по 11-й классы допускается проводить по 7 уроков в день с разницей в количестве семиурочных дней. Добавив домашку, получим следующее: выйдя из школы спустя 6,5 часа, ученики 7-8 классов потратят на школу и домашку 9 часов в день, а ученики 9-11 классов — 10 часов. Шах и мат, взрослые. И ведь это только теория! По факту кто-то может корпеть над учебниками и дольше.

Перемены? В ТК тоже прописаны перерывы по 10 минут в час. Обед совпадает с детским — по ТК не менее получаса. Плюс некоторые профессии спускают с рук известную долю прокрастинации.

Вот примерно поэтому я из года в год начиная со школьной скамьи вопрошаю: вам не кажется, что это слишком?

А ведь есть еще «драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота». Более того, внеурочную деятельность сделали обязательной. Просто читать дома какого-нибудь Спрэг де Кампа больше не прокатит, нужно обязательно сходить в библиотеку и обозвать это литературным клубом.

Давайте добавим сюда сложности, описанные в начале статьи — дробление времени на выполнение домашнего задания, трата драгоценных часов на бытовуху.

Учителям я тоже не завидую, ведь они так же, как и дети, все это время на работе, и никакой увеличенный отпуск этого не компенсирует. Но тем не менее, значительная часть учителей продолжает отстаивать домашку в ее нынешнем виде, что заставляет задуматься о стокгольмском синдроме или о классическом «я страдал — и ты страдай».

Может быть, стоит вместе подумать, что мы можем с этим сделать? Поскольку мы говорим об общеобразовательной школе, здесь неприменим подход, который я использовала в индивидуальной работе. Но я полагаю, что рецепт для школы все же есть. Мой рецепт также способен решить проблему под названием «некуда деть ребенка в каникулы», ведь отпуск двоих родителей суммарно вдвое меньше, чем общее время школьных каникул.

Я считаю, надо растянуть учебный год на месяц, добавив часы на самостоятельное выполнение письменных заданий в стенах школы, а «прочти и ответь на вопросы» заменить на какой-то интерактив — к примеру, на подготовку викторин, когда вопросы составляет и задает не автор в конце параграфа, а сами дети друг другу на основе рассказанного на уроке. Учебник при этом должен нести функцию справочника для тех, кто отсутствовал на уроке. Отработали тему — оставили школьные дела в школе и пошли заниматься своими личными.

Добавлять лишних учебных часов в день, я полагаю, не нужно, потому что чем их больше — тем хуже с концентрацией внимания к концу дня, и в этом случае никаких положительных различий не будет. Та же перегрузка, только в профиль.

Можно также пойти по пути сокращения количества учеников в классе и увеличения времени, отведенного на индивидуальную работу. Но в условиях, когда все кругом «оптимизировали», это малореально в массовом бесплатном секторе. Если есть какие-то иные варианты, с удовольствием выслушаю.

Фото: sakkmesterke / shutterstock / fotodom

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Почему должен быть единый учебник для всех? О недостатках единых программ и учебников на https://nashedelo.ru/e/izmenen-zakon-ob-obrazovanii-yedinaya-federalnaya-obrazovatelnaya-programma

Какой должна быть школа? Она должна педагогику принуждения заменить педагогикой выбора https://nashedelo.ru/a/dve-pedagogiki-dva-pokoleniya

Многие проблемы, включая домашку, отомрут, если родители с учителями будут сами выбирать программу обучения, а не чиновник будет требовать от миллионов учителей и учеников соответствовать стандарту, как будто наши дети подобны тем курочкам, которых выращивают с советских времен по утвержденному ГОСТу.

По роду работы (http://www.4plus5.ru/i_am.htm) я знакомился с организацией образования в ряде стран Европы и США. Не все школы одинаковы, хотя соблюдаются единые требования к объему знаний по окончанию каждого этапа обучения. Там иная форма финансирования обязательного и дополнительного обучения (https://mel.fm/blog/yury-nikolsky/18306-kak-nalogi-svyazany-s-obrazovaniyem-i-v-chem-plyusy-nalogovykh-vychetov). При финансировании через налоговые вычеты (без прямых средств из бюджета) успешный ученик оплачивает меньше по обязательной программе, что позволяет из тех же средств оплачивать дополнительное образование.

Наше образование часто по форме выглядит одинаковым, но по сути есть существенные отличия (https://mel.fm/blog/yury-nikolsky/6194-ne-pustyye-znaniya-zachem-shkole-slovo-kompetentnosti-ne-razdrazhayemsya-srazu-razbirayemsya). У нас привыкли к соревнованию для зачисления в университет, а в других странах ученик отвечает лишь за себя, так как финансирование для продолжения обучения определяется нужным числом баллов, что снимает зависимость от успеха других претендентов на учебу. Вот почему там нет репетиторства, которое не дает нужных знаний, но позволяет выиграть соревнование за место в университете.

У меня есть опыт дополнительного образования (с одним из направлений можно ознакомиться на https://mel.fm/blog/yury-nikolsky/79416-osnovy-predprinimatelstva)

Я давно реализую с подростками педагогику выбора. Она не абстрактна, не утопична.

Согласятся ли чиновники-руководители на переход от педагогики-принуждения к педагогике-выбора? Нет, о причинах я уже дал ссылку в первом комментарии. Возможен ли постепенный переход? Да, если разрешить два типа школ с двумя типами педагогики, а родителям предоставить выбор (об этом я писал, если зайти по другой ссылке).

Но согласятся ли те же чиновники-руководители изменить подход к домашнему заданию? Нет, но и здесь нужно сформировать два типа школ, а тогда и эта полезная инициатива станет реальностью. Но это не освободит от перегрузки, так как к ним мотивирует система соревнований за бюджетное место, а методика преподавания с домашними заданиями лишь подкрепляет эту мотивацию.

> «Английского я так же не припомню у малышни, счета на уровне „купи булочку“.» — вы когда последний раз в России были? Видимо, примерно как я, в 1990-х годах. Но я слежу и даже иногда мои дети туда ездят. Английский язык сейчас в большинстве школ России проходят со второго класса, причем часть советского периода было то же самое. Это годах в 70-х старт иняза перенесли на 4-5 класс, а в 2000-х вернули на 1-2 класс. И двумя языками никого не удивишь. Мой ребенок пару месяцев проучился в 5 классе паршивой школы поселка при птицефабрике в нищей Орловской области. Одна из худших школ района, если не области. Но у них было два иностранных языка: английский изучали уже 4-й год, а немецкий только начался. Обязательный второй иностранный был введен приказом Минобрнауки в 2012 году, хотя на практике некоторые школы обходятся без него.

«Сольфеджио в целом» учат на всем протяжении обучения в музыкальной школе (Вы, кстати, общаетесь именно с музпедагогом, поэтому можете не рассказывать, что, где и когда изучают). Гармония — это предмет, который изучают в училище.

В России я «последний раз» была в феврале 2022, и до этого не покидала ее пределов, я получила все свои образования в России, моя дочь ходила в российский детский сад. Ну что, продолжим замеры, или сдаетесь?))

Получается, что эти «замеры» — не гарантия того, что продемонстрированное при их проведении будет применяться. Тестировать надо не детей.

Испания- не промышленная страна, а туристическая. У них достаточно англоязычных туристов. Из-за близости к Альбиону множество носителей в преподавателях. Суть нашей промышленности и экономики мовершенно разная. Отсюда и разные подходы к системе образования

Вы откуда вещаете о промышленности? Сеат, купра против лады гранты?) В магазине даже посудные губки будут не китайские, а из Сан-Себастьяна, фармы 80% своей, очень развито производство всякого местного бытхима (какой-нибудь тайд будете искать с фонарями), качество высокое даже под маркой магазина, несравнимо со всякой «красной ценой». Ради интереса можете погуглить, как дамы возят литрами в Россию умывалку из меркадоны, которая стоит смешные два евро, а эффекта дает на двадцать два.

Ну и да, в промышленности я «свечку держала», в том числе в оборонке, переезжала как инженер-электронщик. В «армате» у нас немецкие мозги, приходившие в сборе и под лаком, а нефтянка работает на копиях американских плат, которые начинали, как совместное производство, а потом американцев некрасиво прокинули. В энергетике местами нет ОТК, и они этим прямо гордятся и заявляют об этом в открытую на собеседованиях)) а поаты идут тысячами на доработки. В Испании бы такое раздолбайство просто не взлетело.

То есть вы исходите из того, что нельзя разделять на профили, просто потому что это не получится реализовать в сёлах? Сейчас во многих сельских школах учителей не хватает. Я знаю школу в посёлке, где учителя ведут по 3-4 предмета, никак не связанных. Когда я сам учился, у нас тоже часто не хватало учителей. Но мы же не требовали чтобы во всей России убирали предметы из программы или делали по 2-3 урока в день. У нас вообще во много каких сферах жизни много где чего-то не хватает, но мы же из-за этого не ставим крест на всём остальном. А есть такие деревни, где вообще школ нет, как и поликлиник, больниц, давайте в городе все их снесём к чертям собачьим, что это тут, понастроили, а в деревне нету этого. По вашей логике именно так и надо сделать.

Насчет допов, это успешно работает в других странах, я даже интервью возьму на эту тему в конце учебного года. Давайте представим обычный класс. У нас всегда есть четыре типа учеников: кто шарит в предмете, и кому предмет нужен; кто не шарит, но предмет нужен, и надо подтягивать; кто шарит, но just for fun, а сдавать будут другое; кто не шарит, и ему оно не надо. Эти типы в разных классах в разных пропорциях. Если мы начнем лепить профильные классы, то может получиться так, что например потенциальных медиков на параллель три человека, а потенциальных юристов — по двадцать три в каждом классе. Ну и что делать будем? Забьем на медиков, раз их мало? Отправим куда-то в соседний район тьмутараканской области на оленях? Или будем со всех спрашивать химию, как с поступающих в мед, а обществознание — как с юристов? Или все же устроим для них допы в той же школе?

Едем дальше. Допы совершенно не обязательно должны быть в той же школе, также есть возможность дистанционки. В школе целесообразно оставить те допы, где требуется использование оборудования.

Даже если все допы в одной школе, то получается удобнее. Например, берем профильный класс для трех калек. Эти три человека при наличии профильного класса не могут находиться вместе со всеми на своей химии и биологии. Где взять на то же самое время для них второго учителя? Да давайте даже возьмем не химию, а то, что в расписании каждый божий день — математику. А если тасовать расписание, чтобы не было общих с другими уроков — то получится несколько отдельных классов, и учителя будут больше работать, что экономически невыгодно, и на это не пойдут чинуши. А так проаодится общий урок, те, кому не надо — не углубляются, а те, кому надо, после уроков раз или два в неделю занимаются углубленным изучением темы. Не идут вперед, заметьте (это задача экстерната), а именно решают все эти «задачи со звездочкой».

Я понимаю, что система профилей даже у 9 классов, не то что раньше, практически нереализуема в нашем ужасно консервативном образовании. Однако при должном желании и понимании людей, это вполне реализуемо и пойдёт на пользу.

И Вы в упор не понимаете, что такое допы. Авторитет? У музыкалки, художки есть авторитет? Да, и даже дипломы гособразца. В чем проблема сделать так же допы? Я повторюсь, в других странах замечательно работает унификация и углубление для тех, кому интересно, а не для всех подряд. И Вы опять забыааете, что школы далеко не везде в шаговой доступности. За МКАДом есть жизнь, и она не такая, где на один пятак 100500 школ. Никому не хочется мотаться по часу до профильных классов, тем более можно сто раз передумать! Каждый раз школу менять? Или в рамках одной школы оставаться?

Вот давайте представим такую систему. Общие классы и допы. На уроках учитель работает с лучшими учениками, они идут вперёд и углубляются на допах. Очень сильно страдают те, кому этот предмет не нужен, зачастую учитель даже не тратит время чтобы объяснить одну из прошлых тем, которую они не поняли, и им не лучше от того, что кто-то ходит на допы. Но другая ситуация. Учитель учитывает сложности тех, кому пофиг на предмет, объясняет, пока не поймёт последний двоечник. Сейчас страдают уже те, кому этот предмет нужен, потому что на уроках они проходят очень мало, и допы лишь частично решают проблему. При этом страдать не перестают и плохо знающие предмет, так как их заставляют учить его на среднем уровне, а не на низком. В какую бы сторону не качнулись качели, страдающие останутся.

Откуда вы знаете, с кем я общаюсь? Общаюсь часто. Только вот выражения «Ваш Кэп», или какое сленговое слово вы употребили, я не слышал.

Итак. 11 класс, пятидневка. Уроки по 35 минут, начинаются в 8 утра. Обычно в день 6-7 уроков (исключая доп.занятия, о них поговорим чуть позже). Перемены по 10-15 минут. То есть, уроки у меня заканчиваются или в 12:40, или в 13:25.

Теперь добавляем доп.занятия. Они у меня 2 раза в неделю (6 уроков + доп примерно на 2 часа, могут идти дольше). Теперь домашка. Час-полтора (если надо делать презентацию, то ещё +2 часа). Добавляем курсы по подготовке к экзаменам. 3 раза в неделю, 2 часа. По ним тоже домашку задают, +полчаса. А теперь складываем это всё, и что у нас выходит (нет дня, где у меня только уроки): 8-10 часов на всё. Всё точно так же, как написала Татьяна. Шах и мат те, кто считает, что у школьников не бывает выгорания из-за переработки, ибо «мы ж не работаем». Не забываем тот факт, что я привожу примерные цифры, и у меня иногда может время на учёбу зашкаливать за 12 часов (если, к примеру, на домашку нужно потратить больше часов или курсы в один день с допами) :)

нужные предметы: математикам- математику и прочую физику, гуманитариям- литературу и иже с ними. Музыкантам и художникам, спортсменам- предметы по выбору. Плюс для всех русский и арифметику.

Убрать всё ненужное. И будет хватать и времени, и здоровья.

Я за то, чтобы сделали детям 8 часов уроков в школе (для старших классов), на дом ничего не задавать. Кому интересно и нравится учиться сможет дополнительно что-то изучить.

На все комментарии на завидную долю учителя, просьба открыть сайты вакансий любого города России. Предложений море, очереди нет.

Сайты вакансий, увы, требуют обязательного педагогического образования, Вы не в курсе? Даже мой отец, который тренировал пограничников в горах и уж явно имел огромный опыт обучения, не имел права преподавать в спортшколе без справки из ВУЗа о том, что он получает заочно педагогическое образование. Когда ввели это требование, на его счету уже был чемпион России и сборная Москвы, ан нет, пойди корку принеси, или уволим.

Давайте вернемся к теме разговора. Что конкретно Вас смущает в предложении работать в июне? 56 дней — это почти два месяца. Никто не отбирает ваш отпуск, предлагается перекомпоновать нагрузку.

Проблема массовой школы именно в том, что мало кто способен признаться в том, что детям это все никуда не вперлось в текущем виде. Кто-то спишет с гдз, кто-то — на перемене у друга, таким образом дети освобождают свое время. Вам надо, чтобы они так поступали, или все же у нас цель — закрепить пройденный материал?

Я имею в виду, что если нет организационного загруза, связанного с классным руководством, то в июне нет такого лютого ада, как тот, который есть в течение учебного года. Опять же, если перераспределить нагрузку в течение года, то не будет требоваться длительного отдыха.

И педобразования сейчас не нужно, 2 месяца курсов и все, учитель! Это Вы от жизни отстаете.

И насчет домашних заданий и спроса за них.

Представте: рядом 2 школы одна классическая — дисциплина, спрос, домашнее задание. Другая «Школа радости», без домашнего задания, без опроса, без контрольных, развлекаловка и добро… Отгадайте куда родители отдадут детей?

Все кричат о том, что деток жалко, но все хотят успеха, а не радуг и бабочек.

Знаете, я искала школу без домашек в Москве. Нашла только одну — ланцмановскую. И это не у дома, возить ребенка было бы крайне неудобно. И платно. То есть я готова была платить деньги за то, чтобы ребенок выходил из школы свободным человеком. А успех — он не из школы. Я, к примеру, реалист, и понимаю, что «для успеха» в любой школе придется ребенку посещать репетиторов. А если это творческая специальность — то школа будет не только «ни о чем», но и мешать. Для меня «формула успеха» выглядит так: закончить школу как можно раньше, и дальше заниматься только тем, что нужно для поступления. Экстернат в идеале. А коли все равно ходить по репетиторам — школа должна не мешать, и чем ее меньше в жизни ребенка — тем лучше. И да, я не сторонник того, чтобы сразу впихнуть ребенка в какую-нибудь гимназию. Вдруг ему это не надо, и он вообще захочет в другую сферу? Жизнь показывает, что при желании все достижимо, и что не нужно отбирать у детей время, когда они могут пробовать себя в разном. Пусть ходят на спортиные занятия, на музыку, на роботехнику, изучают языки, что угодно, было бы время. А время жрут школа и домашка.

Согласна на все 100!

Я с 4 класса ходила в художественную школу. До 7 и 8 все было норм. Но потом, мда… Мы переехали, но я все так же ходила в ту художку, потому что в той части города ее не было. Я училась с 8 утра, а в час уезжала в на рисование. Сам путь занимал около 3ч, занималась до 8 и уезжала домой, путь назад около 2 часов. Домой заваливалась в 10, и делала уроки до 2 ночи. В маршрутке стоя уроки не сделаешь, а уйти из художки — не получить желанный диплом. Не я одна находилась в таком положении, хоть и с другими обстоятельствами.

А еще обязательные кружки… Да и на учителей наседают, они бы и рады избавится от работы, но мин.обр придумывает все новые и новые программы, и отказаться нельзя. Они сами до 3 ночи программы эти пишут, вижу это каждый день.

«Да как бы нам, учителям, хотелось бы прогулять ваши уроки! Или просто погулять, вместо того что бы проверять ваши тетради! " -цитирую.

Автор привел нормативы. Вы хотите поспорить с роспотребом? Вперед, в верховный суд. И автор учился в 90-е. Учились в субботу де юре, а де факто чтобы не учиться по субботам, накидывали уроков на будни. Заканчивали в 15:15, если было 7 уроков, если 8 — то в 16 (у нас были по 40 минут). Какой блин минимум секций? Было полно внеурочки, как в школе, так и вне ее. Просто ходить не обязывали, и можно было спокойно заниматься этим в выходные например, или читать дома книжки, шить и ездить на какие-нибудь ролевки, что под внеурочку сейчас не подтянешь, будь добр юрлицо, проклятый толчебан в занавесках)))

Доказано, что продуктивность и время работы обратно пропорциональны. Живите с этим)

ещё забыли упомянуть, что в школу ученики носят тяжеленный рюкзак, по 5-6 учебников плюс тетради общие, доп.к учебникам тетради и пр.

Если без дом.заданий, то все учебные материалы не приходилось бы носить туда-сюда.

Может быть и есть в каких нибудь регионах эл.учебники, но по крайней мере у нас такого нет. О каком здоровом позвоночнике может идти речь при таких рюкзаках, особенно в начальной школе.

Годами в школе взращиваются неорганизованные, безответственные, недобросовестные граждане нашей страны, которые все «проходят». Не учат, а «проходят»! Попробуй потребовать — гневный родитель тут же придет требовать к своему чаду особого отношения. Что ж, давайте к выше перечисленным «достоинствам» добавим еще лень.

А хорошие ученики все же есть. Но они все успевают: если готовиться к каждому уроку, на домашнее задание много времени и не требуется.