Сдюжим или нет: как и зачем учить пословицы и поговорки с детьми

Сегодня взрослые всё реже используют в речи пословицы и поговорки. Соответственно, дети не их слышат, а значит, и в детской речи эти фразы отсутствуют. «Зачем они вообще нужны современным детям? Ведь мы живём не в позапрошлом веке!» — скажут многие родители. На этот вопрос отвечает наш блогер, будущий учитель начальных классов Катя Хасанова.

Родители могут не понимать и даже злиться на задания, в которых детям надо выучить пословицы и поговорки. В нашей речи их почти не осталось. Но я считаю, что их изучение очень полезно для ребят в началке:

- Пословицы и поговорки значительно обогащают словарный запас ребёнка, делают его речь интересной и выразительной. Согласитесь, гораздо приятнее слушать эмпатичного собеседника, который ведёт «живой», а не сухой и монотонный разговор.

- Фразеологизмы помогают точнее и глубже выражать свои мысли, поэтому человек, использующий их в своей речи, демонстрирует не только навыки общения, но и свой интеллектуальный и культурный бэкграунд.

- Ребёнок, знакомый с пословицами и поговорками и употребляющий их в речи, легко освоит тему «Средства художественной выразительности». С метафорами, эпитетами, сравнениями и аллегориями многие дети мучаются с 5 по 11 класс. Фразеологизмы — самые простые средства художественной выразительности, чаще всего они уже включают в себя метафоры и сравнения.

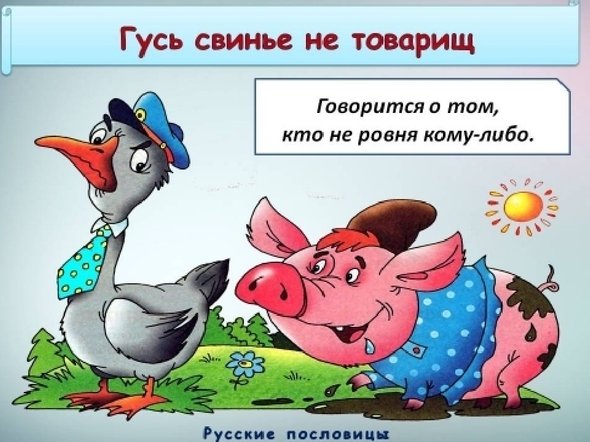

- Пословицы и поговорки отлично развивают чувство юмора! В них много доброй сатиры: используя фразеологизмы можно пошутить и никого не обидеть.

- Наконец, пословицы и поговорки действительно учат думать, расширяют культурный кругозор, учат анализировать ситуацию и свои действия в ней. В каждой пословице спрятана мудрость, её нужно раскрыть, а также нужно решить своеобразный «кейс» и понять, в какой ситуации можно применить эту мысль.

Ну что ж, начнём?

1. Разбираем незнакомые слова

Многие слова, понятные и простые для взрослых, незнакомы детям. Например: «Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж». Эту пословица мы часто слышим в повседневной речи. Но многие дети не понимают два главных слова здесь: «гуж» и «дюж». Объясните смысл каждого слова, покажите иллюстрации, найдите синонимы, более понятные ребёнку.

Например: «Дюжить» — быть сильным, выносливым. Дюжий человек — сильный человек. «Сдюжить все трудности» — преодолеть все трудности. Гуж — это кожаная петля, которую цепляли на шею лошади, перед тем, как её запрягать и отправляться в путь. Через какое-то время попросите объяснить, что такое «гуж» своими словами.

2. Выясняем, откуда взялась пословица

Здорово, если вы сами знакомы с историей возникновения пословицы или поговорки. Если нет — идём в интернет, ищем информацию там. Не забывайте адаптировать найденную историю под возраст и уровень восприятия ребёнка, исключите сложную терминологию, объясняйте живо, просто и с наглядными иллюстрациями. Самый лучший вариант изложения можно найти в двух частях «Большого толкового словаря пословиц и поговорок русского языка для детей».

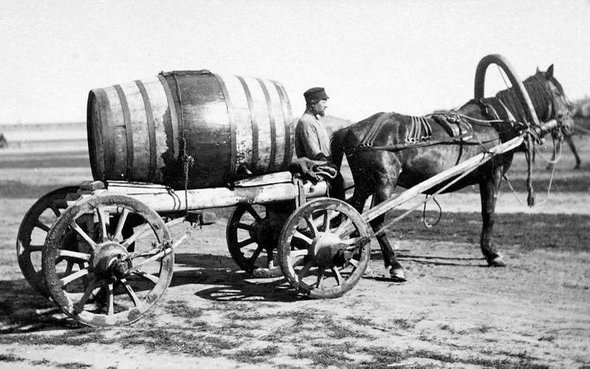

Например: «На обиженных воду возят». История: пословица появилась во времена императора Петра I. В то время была популярной профессия водовоза — человека, который снабжал водой город. Он сопровождал (как лакей) специальную повозку в виде бочки. Чтобы заработать больше денег, водовозы начали повышать цену на свои услуги, хотя по закону этого нельзя было делать. Чтобы наказать этих жадин, император Петр I приказал вместо лошадей впрягать в телегу жадных водовозов. Естественно, они были сильно обижены, но вынуждены исполнять наказание. Отсюда и пошло это выражение. Поверьте, вы сами для себя узнаете много нового и интересного.

3. Разбираемся со смыслом

Теперь, когда дети знают, откуда появилась пословица, и понимают значение всех слов в ней, можно разбираться со смыслом и значением. Не говорите правильный ответ сразу, помогите ребёнку самому докопаться до верного ответа.

Пример диалога по пословице «Не руби сук, на котором сидишь»:

Взрослый: Как ты думаешь, о чем говорится в этой пословице?

Ребёнок: О том, что всем надо стать лесорубами.

Взрослый: Не совсем так. Представь, ты залез на дерево, сидишь на ветке и сам топором начинаешь её рубить. Что будет дальше?

Ребёнок: Ветка отломится, я упаду.

Взрослый: Правильно. А если ветка крепкая и ты не будешь её рубить, то просидишь ещё очень долго и все будет хорошо. А если будешь рубить, то навредишь себе, верно?

Ребёнок: Да.

Взрослый: Так о чем тогда говорится в этой пословице?

Ребёнок: Если у тебя все хорошо, не надо это портить и вредить самому себе.

Взрослый: Отлично. Молодец!

В этом разговоре ребёнок ассоциировал пословицу непосредственно с собой, представил себя в этой ситуации. Но так же можно размышлять и над историей пословицы. Такой подход помогает развить аналитическое, критическое, ассоциативное и логическое мышление.

4. Ищем примеры из мультиков

Например: «Мал золотник, да дорог» — эту пословицу иллюстрирует мультфильм «Добрый динозавр», потому что главный герой, динозавр Арло, был вначале маленьким и слабым, но зато потом смог помочь человеческому малышу найти семью. «Что посеешь, то и пожнёшь» — эту пословицу иллюстрирует сказка «Три поросёнка», потому что Ниф-Ниф и Нуф-Нуф построили свои дома из соломы и дерева, дома оказались некрепкими и волк их разрушил, а Наф-Наф построил крепкий дом из камня, поэтому волк не смог разрушить его дом.

5. Применяем пословицы и поговорки в жизни

Аналогично фильмам и книгам вместе с ребенком вспомните случаи из его жизни или из жизни его друзей и родственников, иллюстрирующие определенную пословицу или поговорку. Например: пословица «Друг познаётся в беде», ребёнок может вспомнить: «Я как-то по дороге из школы подвернул ногу, и мой друг Витя помог мне дойти до дома и донести портфель. Эта пословица подходит, потому что в тот момент я оказался в трудной ситуации, мне было больно, а Витя меня поддержал».

Затем включаем пословицы и поговорки в диалог с ребенком. Главное условие — использовать как можно больше подходящих фразеологизмов (соревнуйтесь с ребенком: за каждый — 1 балл, у кого больше баллов, тот и победил).

Пример диалога:

Взрослый: В субботу мы встанем пораньше, чтобы успеть сделать все дела, ведь кто рано встаёт, тому Бог подаёт.

Ребёнок: Да, но только вначале я сделаю все уроки, а потом пойдём на пикник, сделал дело, гуляй смело. Представляешь, я так много нового узнал на уроке окружающего мира. Ты знал, что в организме человека живёт 10 миллионов бактерий?

Взрослый: Нет, не знал, век живи, век учись.

Ребёнок: Я тоже до этого не знал. Хорошо, что мне Сашка подсказал, когда я сообщение на уроке делал, ведь где дружба прочна, там хорошо идут дела.

6. Делаем «копилку»

Заведите с ребёнком отдельный блокнотик, записывайте туда пословицу, её смысл, историю происхождения, расшифровку незнакомых слов. Но самое главное — сделайте иллюстрацию-комикс для каждой пословицы. Придумайте ситуацию, к которой пословица подходит, нарисуйте эту ситуацию в виде комиксов и с помощью «облачков» запишите реплики героев. Этот метод поможет детям развить фантазию, дизайнерские навыки и творческие мышление и лучше запомнить пословицу.

Если ребёнок визуал, то кроме комикса рекомендую нарисовать буквально дословную иллюстрацию пословицы или поговорки, чтобы он лучше запомнил её.

7. Учим пословицы других стран и народов

Я считаю, что человек должен обладать широким кругозором, поэтому помимо популярных и классических русских фразеологизмов, с ребёнком можно и нужно изучать и разбирать по той же самой схеме пословицы и поговорки других стран и народов. Это поможет лучше понять культуру, традиции и менталитет другого народа. Чтобы понять смысл «чужих» пословиц, поиграйте в «Сравнилку»: выбираем страну (или народ), ищем в интернете их самые популярные пословицы и поговорки (разумеется, понятные детям). Читаем, разбираем каждую и ищем точно такой же по смыслу русский фразеологизм.

Например: «Хороший кузнец и лягушку подкуёт» (литовская пословица). «Дело мастера боится» (русская пословица). У них один и тот же смысл: настоящий профессионал любую работу хорошо сделает.

Экспериментируйте и изучайте белорусские, украинские, датские, английские, китайские пословицы и поговорки. Но и про редко встречающиеся в нашей речи русские фразеологизмы тоже не забывайте, знакомьте детей с ними!

Желаю успехов!

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.