«Невозможно вместить в себя 30 чужих бед». Должен ли учитель проявлять эмпатию к ученикам

Учителя часто размышляют о том, как сохранить авторитет у детей, не возводя бессмысленные границы. Есть ли предел проявления эмпатии и обязан ли учитель проникаться трудностями учеников и стремиться помочь каждому в любой ситуации? Моя небольшая история послужила поводом для подобных размышлений.

Чего боятся дети

На уроке обществознания требовалось обсудить с шестиклассниками тему страхов: чего боятся дети, а чего — взрослые? Как победить свой страх?

Мальчик-молчун, на моих уроках истории обычно дремавший, ответил одним из первых.

— Дети боятся, когда их бьют ремнём.

— Ремнём?

Бить детей? Что-то новое в моих идеалистических представлениях. Новое ли для этой школы в престижном районе Москвы? Значит, этот тихий, забитый требованиями родителей и осушённый невниманием одноклассников ученик приходит домой и встречает там ремень? По дороге домой мальчик не покидал моих мыслей.

Смотрел с вызовом

Во время урока мальчик-наглец ударил соседа, а затем громко, отчётливо произнёс известное слово из трёх букв. Я запомнил сектор класса, где это произошло, но кандидатов на преступление было двое. Случайным образом угадал и оставил его на перемену.

— Давай поговорим. Расскажи, что он тебе сделал?

— Ничего.

Мальчик улыбался шире, чем обычно.

— Зачем было его бить?

— Я не бил его. И слово не говорил.

Про слово я не спросил. Мальчик выдал себя довольно быстро. Главное, впрочем, было не это, а его улыбка и взгляд прямо в глаза — открыто бросающий вызов через нашу разницу в возрасте и статусе. Мне хотелось подавить его — резкими, тяжеловесными словами. Впоследствии я корил себя за это желание, но прекрасно понимал его причину.

Человек наслаждался ситуацией нашего кратковременного общения, понимая, что даже двойка по моему предмету ничего не изменит в его жизни, а меня это общение тяготило.

Как с ним работать — не знаю

Саша серьёзно отставал в развитии. В шестом классе этот мальчик — имя которого я, конечно же, изменил — не мог читать дальше двух строчек и пересказывать только что сказанную ему фразу. Саша смотрел волком и игнорировал меня. После второй двойки я пошёл к классной и честно во всём признался: как с ним работать — не знаю. Классная коротко рассказала о его недуге.

Этому мальчику я решил посвятить час в неделю — то время, которое Саша ждал приезда родителей по четвергам. Мы медленно, шаг за шагом разбирали пройденные параграфы.

В конце первой встречи мальчик мне улыбнулся, а на следующий день встретил объятиями и такой же улыбкой

У Саши очень богатые родители, которые не уделяют ему внимания, а ещё у Саши форма аутизма.

Эти три небольших зарисовки я привожу для того, чтобы начать разговор о главном, о процессе, который происходит в школе между учениками и учителями. Речь не идёт о получении знаний. Всё дело в том, что знания и навыки передаются в ходе общения, пусть и пропущенного через методологию педагогической науки. Отношения личностей с разным опытом и зачастую разными ценностями самым прямым образом влияют на учебный процесс.

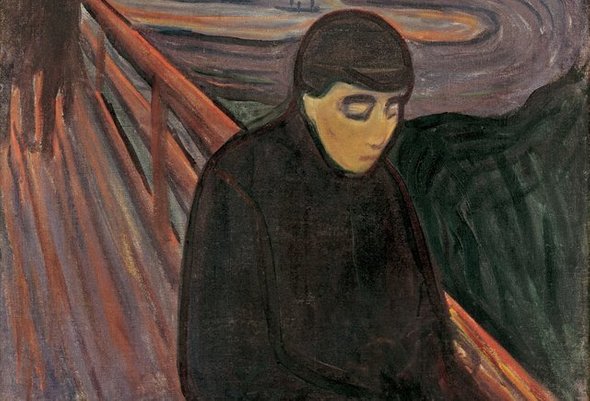

Как выбрать правильную стратегию в этом общении — сдержать дистанцию, и в то же время остаться человеком чувствующим, способным на сострадание? Впервые я задумался об этом, будучи готовым пустить слезу после нескольких историй моих учеников однажды вечером после дня в школе. Они не рассказывали их мне, эти истории — агрессии со стороны сильных, непонимания сверстников и замыкания в себе — довольно быстро угадывались. Первый месяц работы в школе привёл меня к следующим размышлениям.

Возможные стратегии эмпатии

Мои старшие коллеги, за работой которых я по возможности пристально наблюдал, действовали, как когда-то большинство моих собственных учителей — как роботы. Те проблемы, с которыми ученики приступали к их дисциплинам — педагогические, личные, семейные — они старались игнорировать, нормируя лишь оценку в зависимости от успеха учеников. Им приходилось подстраиваться. С тройками в аттестате оставались те, у кого это не получилось.

Я пришёл в школу, имея опыт репетиторства, преподавания по скайпу и олимпиадных курсов. На последних мог позволить себе вальяжно опершись о стол, полтора часа удерживать внимание слушателей. Перспектива преподавания в обычной школе, конечно, говорила мне о более жёсткой обстановке.

Чего я точно представить не мог (а если бы мог — то не захотел бы) — так это морального насилия по отношению к детям и отсутствия у преподавателя эмпатии

Моральному насилию — различным осечкам, перебиваниям и принуждению к разным вещам вроде пересаживания от болтливого соседа — я научился в первую неделю. Наведение дисциплины среди 30 шестиклассников далеко от идеалов гуманизма. Мой следующий урок состоял в ограничении эмпатии.

Лучший способ заинтересовать человека — попросить его рассказать о себе, иногда задавая вопросы. Рассказывая вам свою историю, человек невольно проникается к вам симпатией — как к некому, кому доверил часть себя. Спустя некоторое время я начал узнавать подробности жизни своих учеников вне школы — отчасти благодаря «Вконтакте», отчасти из случайно услышанных обрывков разговоров.

Мало-помалу доля историй, в которых заключалась неотрефлексированная боль, невысказанное страдание, копилась, а я всё больше понимал, что моё вмешательство в жизнь учеников будет как минимум неэтичным. Единственное, чем я могу помочь — давать осторожные советы в те моменты, когда их просят, и разрешать конфликты, возникшие в пределах моей компетенции — на уроке. В тот день, когда я был готов поддаться эмоциям сам, рухнув после работы на диван, ко мне пришло некоторое понимание ситуации — весьма печальное для меня и моего гуманистического опыта.

Я понял, что будучи эмпатом, нельзя проникаться детскими историями, пусть даже и известно об их искренности. Ведь дети часто лгут. Невозможно вместить тридцать бед в себя одного и выстраивать преподавание, ориентируясь на каждого. В школе, где образование есть стандартизированный поток, нельзя быть до конца гуманным. И в этот момент я понял своих учителей.

Иначе просто через год не будет сил ни на какое преподавание — ни на идеалистическое, ни на «роботизированное»