«Школа может прокормить только несколько призовых лошадей, на остальных сил не хватает»

Современное российское образование критикуют многие, но мало кто может понятно объяснить, что сейчас не так и что нужно изменить в будущем. Наш блогер Елена Кулешова пишет об учёбе с первого класса до вуза и объясняет, как и почему стоит поменять систему, чтобы обучение приносило пользу и удовольствие.

В чём причина того, что родители по-прежнему отдают детей учиться на юристов-экономистов, почему они держатся за никому уже не нужный, кроме кадровых отделов правительств регионального уровня, диплом? Да они просто не знают, что существуют иные возможности. А зная — не доверяют.

Что такое «образование будущего» и чем оно отличается от образования современного

Начальная школа

В школе первые четыре года ребёнок играет, пытается охватить всё и сразу. Это в теории. На практике учителя редко владеют игровыми методами донесения информации. Игра — это всегда добровольно и в удовольствие, а не когда принудительное распределение ролей в спектакле «Буратино», ночной крафт полосатого колпачка и судорожная покраска бабушкиного парика в голубой цвет.

В итоге ребёнок не столько играет, сколько мучительно старается поиграть во всё сразу, игра становится работой. Плюс не будем забывать о родителях: они нагружают ребёнка тем, что ему «может пригодиться», «полезно», «я в детстве не успел/а, так хоть он…».

В итоге мы имеем запутавшегося ребёнка с ранним отвращением к учебному процессу. Намекну, что младшую школу ребёнок оканчивает с начальными знаниями в солидном возрасте 9-11 лет, когда уже пора бы программы собственные писать, роботов конструировать и социальные проекты запускать.

Нет, не фантазирую. Вы себя вспомните в 11 лет: какие прекрасные идеи бродили в ваших головах! Создать собачий приют, полететь к звёздам, построить космический корабль на пустыре, стать мастером кунг-фу. Так ведь при минимальной поддержке можно большую часть этих фантазий осуществить! Но мы переходим ко второй школьной ступени.

Средняя школа

В 5-9 классах ребёнок учится непонятно чему. Литература, замахровевшая в 19 веке, плохо говорящие по-английски учителя, информатика 80-х (составителя учебника надо потребовать вернуть оплату работы и подвергнуть административному наказанию за мошенничество, а также заставить пройти переобучение в вузе). Но главное — учитель, замученный отчётной писаниной, выделяет в классе 1-3 «олимпиадников» и занимается только с ними. А олимпиадники — это не самые талантливые дети. Это самые контактные дети с упорными родителями, чей уровень самопожертвования близок к самурайскому. Талантливые затворники по большей части сидят незамеченными и деградируют.

Почему об этом молчат? Потому что активных детей и их родителей объединяют, это сообщество. Остальные — одиночки. И, казалось бы, можно произнести мещански-напыщенное «Сами виноваты!», если бы не одно «но». Страдает в первую очередь общество, в котором постоянный недостаток высококлассных специалистов.

Мы сами страдаем, вынужденные тащиться в хвосте прогресса, покупать чужие технологии, нанимать втридорога специалистов — в то время, как свои гении тихо чахнут за партой. Пора бы признать, хоть и стыдно, и неловко, что активность в конкурсах, золото медалей — это не только труд и талант. Это, в первую очередь, смелость выйти вперед и сказать: «Вот какой я хороший». Но если в шоу-бизнесе такой подход приемлем, то в науке — губителен.

Школу можно понять: прокормить она может только несколько призовых лошадей, на которых и выезжает. Просто не хватает сил на остальных. И если родители ребёнка недостаточно богаты, чтобы нанять репетиторов, если ребёнок не знает, зачем и почему ему надо хорошо учиться, обгоняя школьную программу, если мама не сидит ночами с дитём, объясняя, как извлекать интегралы и зачем это нужно, что ж.

Мы получаем средненькое образование. Человека, который со скрипом сдаёт ОГЭ и либо идёт в колледж, либо сразу работать

Дело даже не в том, что он не пойдёт в вуз — это не страшно. Дело в том, что он никогда не узнает, что существует программирование, продуктовый дизайн, освоение космоса и морских глубин, конструирование новых источников энергии, работа с дронами. А через 10 лет в школу пойдёт уже его ребёнок, который, скорее всего, тоже не сможет «перейти на светлую сторону».

Старшая школа

10-11 класс — это два года, целиком посвященные подготовке к сдаче тестов. Моё глубокое мнение, что введение ЕГЭ было ошибкой, своего рода рождением кадавра: оффлайн-технологии, маскирующейся под онлайн-технологию. Никто толком не понял, как оно работает и в итоге мы получили «самолёт карго-культа».

Расскажу, что это такое. На Вануату островитяне вкусили плоды гуманитарной помощи — и сделали из этого религию: они поклоняются самолету из соломы и ждут, когда прилетят настоящие и скинут им консервы и другие полезные вещи. Без шуток — кое-где этот культ существует и сейчас.

Мы скопировали тестовую систему, ожидая, что накопим данные и вот. Не вышло. Вместо того, чтобы по результатам тестов индивидуально корректировать учеников, школа перешла на режим зубрёжки.

Среднее образование

Колледжи сейчас начали подниматься: государство спохватилось, что не хватает рабочих рук, а вот офисных клерков — в переизбытке. Успехом считаю вхождение в систему WorldSkills, но есть опасность, что педагоги опять начнут использовать «олимпиадную систему натаскивания» для избранных учеников. Остальные не будут иметь даже информации о том, что где-то что-то проводится.

Высшее образование

С вузами проблема в том, что они тяжело и долго перекраивают курсы — за редким исключением. Знания молниеносно устаревают и зачастую студенты знают больше преподавателя — как это происходит и в средней школе, когда учитель рисует на доске ромбики алгоритмов бейсика, а на задней парте пятиклассник быстро дописывает код на Python и пихает ногой соседа-РНРшника, чтобы поторапливался, потому что дедлайн в геймдеве.

Кстати говоря, последняя фраза для большинства родителей может показаться абракадаброй: и в этом вина не их, а системы образования. Которая не научила предыдущие поколения главному: искать, находить, просеивать, анализировать и структурировать информацию. Самостоятельно и увлечённо.

На кого рассчитано образование нового формата, какие выгоды оно принесёт родителям и ученикам

Сейчас, на дистанционке, родители поняли, как тяжёл и морально выматывает труд учителя. Но таковым он стал потому, что ребёнок не умеет самостоятельно находить информацию и делать из неё выводы. Педагогический талант и терпение есть далеко не у каждого учителя, а, меж тем, проблему удалось бы преодолеть, если бы образовательная система не считала, что умение работать с информацией нарастает как бы само собой. Это, безусловно, не так. Но корпус молодых методологов, понимающих глубину несоответствия образовательной системы запросам настоящего и вызовам будущего, в России еще не собран.

Что хорошо — я вижу процесс этой сборки на платформе НТИ и конкретно в Университете 20.35. сколько он продлится, сказать нельзя, но первые результаты в виде проектно-образовательных интенсивов уже есть.

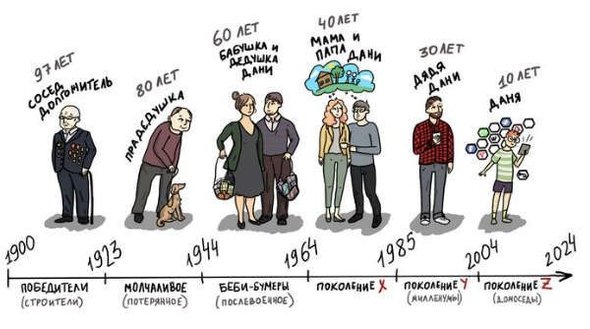

Для начала скажу, что постановка вопроса «чем выгодно родителям» — странна для меня. Потому что и родитель, и дитя, и, возможно, внук — все могут оказаться в будущем слушателями одного курса и даже в одну группу попасть. Позиция «я взрослый, я родитель, мне не нужно учиться» устарела примерно настолько же, как и необходимость получения диплома. Учиться нужно всем, постоянно и безостановочно.

Естественно для человека уменьшать энтропию: совершать меньше действий, чтобы сохранять энергию. Поэтому модель пассивного поведения в обществе распространена больше, нежели активного. На одного стартапера, амбициозного учёного, потенциального политика приходятся тысячи людей, которых устраивает ограниченно комфортное и безмятежное существование.

Эти буколические настроения не преодолеваются вполне даже всенациональным подъёмом вроде того, который охватил страну во время строительства БАМа или освоения целины. Собственно, в этих «лугах забвения» и может оказаться человек, посчитавший, что он уже вырос и всего достиг. Более того, эта модель поведения будет прививаться им и его детям.

Поэтому родителям новый формат образования — каким бы он ни был — принесёт боль, разочарование, осознание того, что поезд уходит или уже ушёл и выбор: привязать ребёнка к ноге в своих идиллиях, или же отпустить — не понимая, но веря, что так будет лучше.

Как бы жёстко это ни звучало, но части родителей России уже приходилось делать такой выбор: ровно 100 лет тому назад. Но сейчас есть существенное отличие: можно поменять своё отношение к образованию и снова начать учиться, выстроить свою образовательную траекторию несмотря на то, что общество наше всё ещё считает, что учёба — удел молодых. Но я верю, что всё изменится в считанные годы.

Командная и проектная работа подразумевает усреднение личности, а одиночек вообще забудут

Продолжать мыслить категориями прошлого в реалиях будущего не имеет смысла. Всё равно что спрашивать: «А что дадут вместо диплома вуза?» Так дело-то как раз в том, что ничего не дадут: своими действиями, кейсами, проектами, мыслями, образовательным процессом, рефлексиями человек создаёт собственный профессиональный цифровой профиль. Ни одна пачка дипломов, ни одно портфолио, резюме или куррикулум витэ не дадут даже десятой доли представления о будущем сотруднике. Цифровой профиль или, если хотите, расширенное «колесо компетенций» — даст.

Почему две идеи сейчас базовые в построении образования будущего — проектная деятельность и командная работа? Потому что даже в условиях мультикомпетентности всё равно один человек не закроет все потребности проекта. Одиночки есть, но либо они занимаются очень узкими проблемами, либо на самом деле они никакие не одиночки — пользуются советами, подсказками, что-то отдают на аутсорс. Это, своего рода, «эффект Варламова», когда на человека, видимого всем, работает большая, но невидимая команда.

Итак, по сути, образование будущего выявляет лучшее в человеке и взращивает его. Знаете, большей индивидуализации, пожалуй, не было никогда в человеческом обществе. Это, своего рода, новый «золотой век» познания, «второй Ренессанс» как пишет Дэн Браун. И за счёт максимальной индивидуализации будут собираться уникальные команды для решения задач, которые сейчас, за 5-10-15 до их появления показались бы невыполнимыми фантазиями.

Мы их даже ещё не придумали, эти задачи. А специалистов под них надо выращивать уже сейчас: и я не только о школьниках-студентах говорю, но и о той огромной массе людей, которым сейчас 25-55 лет, обладающих колоссальным потенциалом роста — и не обладающих никакой информацией. Переобучение предпенсионеров — это гуманная и популярная идея, но «обучение через всю жизнь» — лучше и полезнее для страны. Как бы ни казалось это смешным, но для большинства людей России обучение после вуза или колледжа — блажь и трата времени. И под «обучением» я понимаю не профпереподготовку, а освоение новых компетенций, по большей части — цифровых. И получение информации о происходящих в образовании перемен в целом: о сквозных технологиях, рынках НТИ, акселерации проектов и так далее. Пока звучит как фантастика.

Фото из открытых источников

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Если не хотите ждать — в интернете полно информации про эти самые рынки.

А фантазировать я и вправду буду сколько угодно, с разрешением или без: поскольку изначально речь шла о футурологическом видении, а не о создании методички для реформы образования России. Имею право мечтать, сударь. Кстати, про «нас», «их» и «их родителей» — у меня двое детей, школьник и студентка колледжа. Так что «их родитель» это как раз я и есть.

Ну и в финале: высокая зарплата и IT всё больше становятся синонимами. Могу вам сказать, что самая низкая зарплата среди моих знакомых айтишников — 60 рублей, самая высокая — 330. Поэтому отчасти вы правы, дети смотрят и на масло тоже. Однако нередко молодые люди отказываются от хорошей работы знаете, почему? Скучно. Нет research'а. Наше поколение себе в страшном сне такое придумать не могло — добровольно от работы хорошей отказаться…

Спасибо, что прочитали. И спасибо, что не поленились ответить.

Я неодобрительно отозвался о вашем «фантазировании», потому что вы не раскрываете ни одной микротемы — ни заявленной в заголовке статьи, ни в подзаголовках. Я ожидал если не «методички», то достаточно непротиворечивой модели, хотя бы схемы. То, что вы ответили мне, показывает, что вы пишете искренне. Но вы заблуждаетесь насчёт будущей «всеобщей цифровой грамотности» — «всеобщими» всегда будут гаджеты типа айфонов и доступ к управлению ими на уровне домохозяек. Исследователей (тех, кто проектирует ширпотребные гаджеты) всегда было и будет единицы из сотен (в лучшем случае). И в 2065-м году эта ситуация радикально не поменяется.

То, что я услышала, а что — нет, видится вам неверным, к сожалению: слышу я всё. Отвечаю, правда, не на каждую идею и не на каждое возражение, а селективно. Как, например, про продажника… Я не обладаю информацией сравнительного характера, не могу вам ответить, оспорить, подтвердить или прокомментировать.

И вы тоже возложили на меня неоправданные ожидания: во-первых, тема будет раскрываться не в одной статье, во-вторых, я постаралась ответить на вопросы так, как я эти вопросы понимаю. У вас, наверное, другое прочтение, поэтому и не совпало. И, конечно, упаси меня бог давать схемы, методички и наставления. Это рассуждения вслух.

*продолжение ниже

Момент об искренности: вы заподозрили меня в ангажированности? Кем? Для чего? Было бы интересно услышать — нет, правда, интересно. Если меня вздевают на штыки, хотелось бы знать, за чьи знамёна.

Ну и, наконец, про домохозяек и гаджеты: с моей точки зрения заблуждаетесь вы — каждое поколение всё больше погружается в цифру, и грамотность его растёт. Помню, в своё время говорили, что женщины никогда не научатся автомобили водить — будут падать в обморок. Однако как-то иначе складывается… А исследователей будет мало, да, но на пару порядков больше.

Наверное, с вашей точки зрения я наивный фантазёр, в отличие от крепкого практика, погружённого в образовательную систему и прочно стоящего обеими ногами на почве реальности. Только руками разведу — оба имеют права на существование.

Благодаря вам я глубже погружаюсь в тему, но не пережмите с критикой, пожалуйста)) Была бы рада советам и ссылкам.

* надеюсь, обойдёмся без «аффтар не пеши больше».

Умение водить автомобиль совершенно противоположно «цифровой грамотности» — оно как раз больше свойственно «крепким практикам», ближе к «коня на скаку остановит». Оно — нужное, и его осваивают. Цифровая же грамотность попросту не востребована в современном мире; все гаджеты и программы проектируются маркетологами так, чтобы массовому пользователю не надо было напрягаться и вообще думать. Вы говорите, «не стреляйте в пианиста, он играет как может»; но вы не можете писать о таких сложных вещах, не анализируя хотя бы поверхностно направление совершенствования устройств и прогамм.

Денежный интерес — это сейчас общий фон, который одинаково давит на всё подрастающее поколение. Но, соглашусь с вами, всегда были и будут люди, для которых важнее наука или ещё какое-нибудь искусство, — в том числе, искусство программирования.

Не соглашусь, что денежный интерес сильно давит на подрастающее поколение. Социологические исследования тоже говорят об обратном, как в Европе и Штатах, так и в России — исследование Validate для Сбербанка, например https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9603392

Поправьте, пожалуйста (если еще можно):

«Что хорошо — я вижу процесс этой сборки на платформе НТИ и конкретно в Университете 20.35. сколько он продлитЬся, сказать нельзя»

Было забавно заметить невычитанную опечатку после картинки с 1 канала))

А моё глубокое мнение, что люди, которые заявляют подобное, не понимают, о чём говорят. Я застал старые вступительные экзамены в ВУЗы. Иначе как порнографией ту систему я назвать не могу. В ЕГЭ можно критиковать отдельные задания, но сам его формат — это безусловный прогресс. Да и миф о том, что можно натаскать ученика на решение тестов так, что он отлично напишет его, но ничего не будет понимать в предмете — это глубокое заблуждение.

≫ Вы себя вспомните в 11 лет: какие прекрасные идеи бродили в ваших головах! Создать собачий приют, полететь к звёздам, построить космический корабль на пустыре, стать мастером кунг-фу

Прекрасные идеи требуют для того, чтобы воплотить их в жизнь, железной личной мотивации и понимания той сферы, за которую взялся. Вы сами приводите примеры, которые к 11-леткам в школе не могут иметь никакого отношения.

≫ золото медалей — это не только труд и талант. Это, в первую очередь, смелость выйти вперед и сказать: «Вот какой я хороший».

А тут вы предлагаете двигать детей, которые этой самой личной мотивации не имеют. А как их двигать? Если вам в школе не хватает инициативы сказать «я могу и сделаю», в жизни, в бизнесе — не хватит и подавно. Если «талантливый затворник» предпочитает оставаться «незамеченным и деградировать», пока он ребёнок, он займётся точно тем же, если вытолкнуть его каким-то чудом в «высококлассные специалисты», которых недостаток.

Статья интересная, но как человек знающий внутреннюю суть многих (но, к сожалению, не всех) проектов могу сказать, что большая из них идёт на зарабатывании денег отдельных лиц.

Ещё очень удивило в вашей статье что вы не упомянули проект по профессиональной ориентации «Билет в будущее» для школьников

https://site.bilet.worldskills.ru/

Далее я хотел бы более подробно раскрыть тему на счёт вот этого места в статье:

«Колледжи сейчас начали подниматься: государство спохватилось, что не хватает рабочих рук, а вот офисных клерков — в переизбытке. Успехом считаю вхождение в систему WorldSkills, но есть опасность, что педагоги опять начнут использовать „олимпиадную систему натаскивания“ для избранных учеников. Остальные не будут иметь даже информации о том, что где-то что-то проводится.»

Могу вам сказать как участник движения WorldSkills. Все эти соревнования делаются только что бы показать какая область или край, или округ России лучше по сравнению с другими. И если вы не знали, то за победу назначаются от области не малые деньги участнику и готовящему его эксперту.

Продолжение ниже

Массово до студентов все умения и знания предлагающая учебная программа это не доходит.

А про переобучение пред пенсионеров это отдельна тема.

Переобучение уже началось и присваивание денег у государства уже идёт, знаю несколько таких примеров.

Как говорится в одной пословице «Благими намерениями выстилается дорога в…

А про обучение всю жизнь не знаю я относительно молод, но считаю дело полезное, но водители автобусов и дворники у нас то же должны быть и поголовно всех заставлять само развиваться это не выход.

Статья хорошая вас не критикую, просто этим комментарием я хочу вам сказать, что пока хороших руководителей образовательных организаций и министерств образований не появиться на местах в регионах результатов не будет.

Ещё раз спасибо вам за статью.

Хотя бы год этот «блогер» проработал в школе? В его мыслях видна какая-то обида на всеь мир и некомпетентность.

Почему программу по литературе за 5-9 класс назвали «застрявшей в 19 веке»? Разве можно изучать «Москва-Петушки» и «Кысь» без знания литературного процесса?

Почему людям, которые не знают всю ситуацию изнутри (которые смело величают себя блогерами) несут такую чушь о школе? Какие олимпиадники?

Очень жаль, что из-за бредовых мыслей одного человека образ современной школы становится таким гадким… Будто в школе все учителя- дебилы устаревшие, программы учат непонятно чему.

Это ужасно… Если вы публикуете материал с претензией на осуждение соверменной системы, то подкрепляйте мнением компетентных людей, а не блогерами-самозванцами, у которых ни аудитории, н иума, ни опыта в этом…

Примерно как купить экскаватор и научиться на нем работать, чтобы выкопать котлован для фундамента этой самой дачи…

Прост к слову чот.