«Сначала живут, потом работают. А мы — наоборот»: отец четырех подростков — о зумерах и их ценностях

Бумеров бесят зумеры, зумеров бесят миллениалы, миллениалов тоже кто-то точно бесит. А на самом деле это всё тот же конфликт «отцов и детей». Блогер «Мела» Александр Арсланов, воспитывающий четверых подростков, делится своими рассуждениями о детях, которые так не похожи на своих родителей.

У меня два сына. У моей гражданской супруги — две дочери. Все четверо — представители поколения Z. И, наблюдая за ними каждый день, я всё чаще ловлю себя на мысли: мы с ними словно из разных миров.

Мы, поколение миллениалов, выросли на установке: сначала работаешь — потом живешь. Сначала нужно получить образование, построить карьеру, добиться стабильности. Только после этого — позволить себе отдых, семью, увлечения. Сначала ты «надо», потом ты «хочу».

Наши дети — совсем другие. Они живут наоборот. Сначала они хотят понять себя, найти свой путь, получать удовольствие от жизни. А уже потом — решать, как и где зарабатывать.

Им важно не просто работать, а делать что-то, что имеет смысл, вдохновляет, дает свободу

Они не боятся менять векторы, уходить из институтов, бросать стабильную работу ради мечты.

С одной стороны, это вызывает тревогу. Воспитаны мы иначе: труд, дисциплина, ответственность — это основа. Мы хотим привить эти же ценности. С другой — не хочется сломать в них ту яркость, которую они несут. Они умеют чувствовать себя и мир, умеют ставить под сомнение «норму». Может, это и есть прогресс?

Наши дети задают неудобные, но важные вопросы:

«Зачем вы так живете, если не чувствуете счастья?»

«Почему нужно терпеть ради будущего, если можно быть счастливым уже сейчас?»

Иногда я думаю: «Может, мы просто не успеваем за скоростью перемен?» Они не хуже нас — они другие. Им жить в мире, который еще только формируется.

Сегодня мы не просто воспитываем поколение Z. Мы учимся у них так же, как они — у нас. И, может быть, это и есть настоящая эволюция воспитания: не навязывать, а идти рядом.

А может, ты видишь всё иначе? Мне правда интересно.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

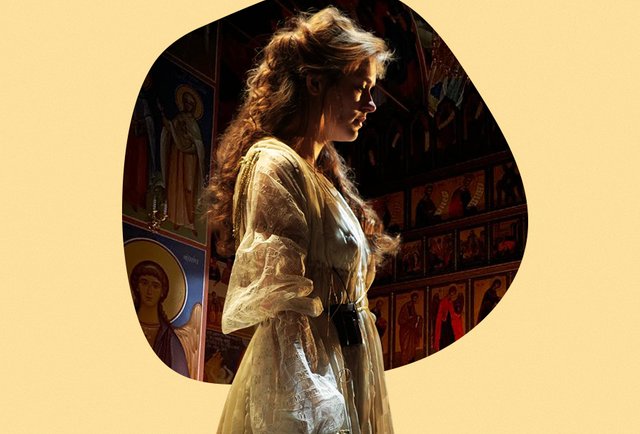

Обложка: © SrideeStudio / Shutterstock / Fotodom

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Ксенией Горячевой — депутатом, которая не боится спорить о беременностях в 16, абортах и насилии

БЛОГИ

Пубертат в 9 лет? Психолог — о том, почему современные дети стали так быстро взрослеть

ИСТОРИИ

«100 тысяч не окупили бы этих страданий»: студенты непедагогических специальностей — об опыте работы в школе

Так что суждение о взглядах и ценностях — это не только про уровень финансов, а про то, какие установки были заложены. И если ребёнок живёт по чужому сценарию, даже имея свои средства, он может всё равно страдать от внутреннего давления. Поэтому, к счастью или к сожалению, речь тут не о деньгах, а о том, как человека формируют.

Только вот что с армией? Долг Родине.С получением образования/специальности? Если он, например, не закончив kолледж, пошёл работать в 5-ку, чтобы снимать отдельное жильё.Ради мечты?.. Простите, конечно, но при всём уважении: о каkой «яркости» идёт речь, если их отличить друг от друга невозможно?..

Кто-то идёт в армию — и честь ему. Кто-то — в экстренные службы, в медицину, в педагогику. Кто-то просто работает с 17 лет, без выходных, чтобы самому платить за жильё, чтобы не сидеть на шее у родителей. Это разве не подвиг по-своему?

Да, не у всех есть ордена и чёткая биография. Но у многих — внутренняя стойкость, умение держаться под давлением, помогать другим, строить, защищать своё. Пусть и не в шинели — но с чувством долга.

Так что «яркость» бывает разная. И иногда она — в молчаливом упрямстве жить по совести. В этом и есть сила. И — Родина держится в том числе на таких.