Почему литература в школе — это «разрыв мозга»

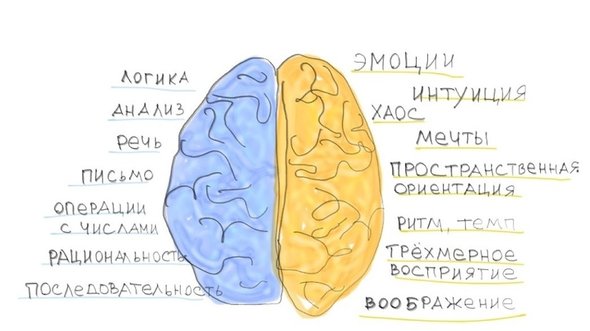

За рациональное восприятие художественного текста (литературоведение) и за наслаждение им отвечают разные полушария нашего мозга. И современная школа ориентирована только на левое: она не готова и не умеет воспитывать читателя-гедониста. В лучшем случае, она штампует «знаек», которые умеют писать сочинения так, чтобы учитель остался доволен. В худшем — жёстко отбивает любой интерес к книгам, писателям и языку.

Я всегда испытывала смутное чувство жалости по отношению к литературоведам. Ведь они по роду своей профессии обязаны сухо и беспристрастно разбираться в том, чем я, не имея соответствующей квалификации, могу беззастенчиво наслаждаться. Подспудно я чувствовала этот разрыв давно. И только сейчас мне открылось, в чём же принципиальная разница между литературным анализом и читательской культурой. И почему, усиленно занимаясь с детьми первым, наша несчастная школа никак не может привить им второе.

Всё очень просто и, между тем, глобально: за рациональное восприятие художественного текста (литературоведение) и за наслаждение им отвечают разные участки нашего мозга. Точнее — разные полушария. Левое — за анализ, правое — за синтез. Левое — за схемы, структуры, причинно-следственные связи, правое — за фантазию, образы, эмоции, творчество и сотворчество. Поэзия, да и хорошая проза, это же всегда нечто большее, чем набор «смыслов». Её нельзя без остатка «разложить по полочкам». Художественный текст, прежде всего, это произведение искусства: это ритм, это интонация, краски и линии. Как для того чтобы наслаждаться музыкой, нам не обязательно знать сольфеджио, так и для наслаждения текстами Пушкина, Окуджавы, Коваля, Туве Янссон не нужно знать ни исторический контекст, ни биографию писателя, ни даже слово «метафора». Наблюдая за искусными танцорами, мы чувствуем непроизвольные сокращения мышц — так и при чтении искусно написанных книг наши внутренние речевые и «эмоциональные» мышцы приходят в движение. И мы получаем удовольствие.

Хорошая литература взаимодействует с нами на чувственном уровне, через живую пластику языка. Она — через память, воображение и эмпатию — обращается к нашему уникальному житейскому опыту, даже если тот исчисляется «всего лишь» пятью-семью годами детсада и начальной школы

И пересоздает этот опыт вновь. Ведь, пропуская художественный текст через призму своей личности, мы приращиваем его собственными смыслами и ассоциациями: мы становимся «сотворцами», а текст — частью нашей картины мира. Хорошая литература создаётся правополушарными людьми. А преподаётся, как это ни смешно и печально, левополушарными.

Современная школа, при всей её прогрессивности, не готова и не умеет воспитывать читателя-гедониста. В лучшем случае, она штампует «знаек», которые лихо шпарят «что хотел сказать поэт» и умеют писать сочинения так, чтобы учитель остался доволен. В худшем — и самом распространенном — она жёстко и навсегда отбивает любой интерес к книгам, писателям и языку. «Образы родной природы в лирике Сергея Есенина» — лично вас вдохновила бы на 40 минут сотворчества и наслаждения русской поэтической речью такая тема, написанная на доске? Скажем прямо, у нормального подростка она вызывает естественный рвотный рефлекс. И вот почему.

Ужасная подмена происходит на уроках литературы. Педагоги, презентуя очередной программный текст, апеллируют исключительно к левому полушарию: «литературно-исторический контекст», «нравственная проблематика», «приёмы художественной выразительности»… А ждут они от детей, вы не поверите, любви! Любви к чтению, любви к языку, образного мышления в сочинениях, креатива (есть и такие!). То есть всего того, за что отвечает правое полушарие. И что, по разумению педагогов, должно появиться само собой только потому, что хорошая книга оказалась в руках ребенка. Ладно бы ждут — требуют. В итоге, дети вот таким вот «хитровывернутым» способом — через аналитическое осмысление литературы левым полушарием — должны демонстрировать результаты работы правого. И, к их чести надо сказать, многие справляются! Но какой ценой. Ведь их умение чувствовать фальшь никто не отменял. Как и способность сопротивляться этой фальши через протест и отторжение — или же адаптироваться к ней через имитацию «любви». Кстати, ещё не известно, что хуже.

Есть, конечно, уловки, позволяющие обойти эту убийственную схему («читерство», как говорят школьники). Они хорошо известны. Внеклассное чтение, например. Это когда вы подсовываете юнцам путёвые книжки и не разбираете их. Программой же не требуется! А потом можно просто поговорить по душам. Продвинутые дети с гуманитарным складом ума прочитывают программные произведения летом — до того, как те оказываются под безжалостным скальпелем учителя словесности. А некоторые продвинутые учителя к восторгу класса «тайком» все уроки читают вслух. И это действительно выглядит как заговор — заговор в защиту живого слова. Программа же требует совсем другого, воспитание любви в ней не предусмотрено.

Кто, вы говорите, был Есенин? «Певец родной природы»? Так почему же, подступаясь к Есенину, мы не поём его, собравшись в круг, под гитару (подростки хорошо отзываются на такие забавы), а достаём карандаши и подчёркиваем эпитеты? Абсурд, но он, к сожалению, в порядке вещей. Только единицы способны ему противостоять. Это известный факт: вспоминают с благодарностью и называют лучшими учителями всегда тех, кто влюблён в свой предмет — а значит, способен преподать его на чувственном, иррациональном уровне. Правополушарном. На том, который не прописан ни в одном педагогическом стандарте и ни в одном рекомендованном чиновниками учебно-методическом комплексе.

И напоследок.

Мои сыновья играли в фанты. Старшему досталось: «Прочти стихотворение Пушкина в стиле рэп». Что тут началось! Был извлечен из шкафа потрёпанный двухтомник, открыт на первой попавшейся странице — и с нескрываемым удовольствием 12-летний мальчишка на ходу перекладывал классический ямб в ритм своей собственной эпохи, дивясь тому, как легко и складно дается Пушкину подобный кульбит. Веселья было через край.

Знакомая репетиторствует по литературе, жалуется, что дети (любого возраста: от шести- до одиннадцатиклассников) не могут воспринимать даже простые тексты. Всё — через отторжение, через внутренний протест. «Я, — говорит, — с ними просто читаю вслух. Точнее, они читают, а я слушаю: где мысль потеряна — останавливаемся, пытаемся поймать». Большая, крепко сбитая девочка Настя читает О’Генри — «Последний лист». Всю первую страницу она мучительно борется. С репетитором, с ситуацией, с О’Генри. Непонятных слов и выражений много, разбирают буквально по фразе. Дальше дело идет легче. На второй странице Настя, проникнувшись сюжетом, изумлённо выдыхает: «Пипец!». К концу коротенького рассказа она чуть не плачет.

И, честно говоря, я убеждена, что путь к великой литературе должен быть только таким: через изумленные вздохи, через хохот, через меланхолию в песенном кругу и шмыгающие носы.

ХОББИ

20 русских фильмов, рекомендованных Гарвардом. Чем так ценны картины, которые Гарвардский университет посчитал обязательными к просмотру

ПСИХОЛОГИЯ

Почему я не буду учителем. Одиннадцатиклассник — о том, как подростки хамят, не уважают и изматывают преподавателей

ХОББИ

4 исторических места Москвы, которые нужно показать детям. … и 8 переулков, по которым стоит прогуляться на каникулах

Что таким образом правополушарному, если пользоваться этими стрёмными терминами, ребёнку помогают развивать левое полушарие.

Пора изгнать математику в том виде, в котором она сейчас есть, как минимум, из обязательных к сдаче предметов. 95% школьников от нее в будущем пользы — как от козла — молока.

В итоге хоть я и левша, но оба полушария примерно одинаково работают. Хоть правое и превалирует.

2. Родители, читающие детям и с детьми, часто компенсируют отталкивающее от литературы влияние школьных методов. Если бы учителя действовали с ними сообща — было бы лучше.

3. Моя статья, в т. ч., про подмену понятий, которой вы тоже занимаетесь. Приведенная вами цитата — это не методический совет.

4. Методический совет заключается в активации на уроках литературы, в том числе, и «правополушарных» функций мозга — через пение, движение, воображение — иными словами, в воспитании чувственного, а не только лишь рационального восприятия литературных текстов.

Юлия, здорово, что Вы неравнодушный человек. Но поверьте, в стандартном наборе методов преподавания литературы — достаточно места для эмоций.

Проблема не в форме. Ваши рекомендации не панацея и их тоже можно извратить и засушить.

Если учитель любит литературу, любит детей — все получится. Если нет — ничего не поможет.

Я вообще редко занимаюсь анализом подобной писанины, только если что-то уж очень серьезно возмущает. Ну и, как всегда, ни один из нас, педагог или литературовед, не встал на защиту своего предмета.

Хочется детально разобрать всю статью, произведение в высшей степени любопытное.

Начнем с термина «гедонист». Согласна, что это прекрасно, когда человек получает удовольствие от жизни вообще и от обучения в частности, но все-таки термин «гедонизм» означает удовольствие в качестве высшей, главной цели и блага жизни. Удовольствие. Попробуйте сопоставить его с такими вещами, как радость, счастье, духовный поиск. Удовольствие — материально, низменно. Радость — возвышенна, она ведет к просветлению и развитию. Чего мы хотим от наших детей: чтобы они стали примитивными потребителями удовольствия и искали его же в литературе? Или все-таки великая литература, о которой речь идет, предполагает нечто большее? Хотели ли русские классики, чтобы их тексты служили лишь удовольствию?

Литературу вы иронически именуете «набором «смыслов». Что ж, считать смысловой посыл литературного произведения чем-то вторичным — Ваше право. И все же «чувственным уровнем» литература не ограничивается. Чувство, эмоция — нечто эфемерное, сиюминутное, от него мало что остается впоследствии.

Продолжаю следить за Вашей мыслью. Пропустить текст через призму собственной личности невозможно, не поняв его. А понять можно лишь смысл, авторскую позицию, идею, замысел. Этим и пытается заниматься учитель в школе — учить читать осознанно.

Вы вот все говорите про чувства, эмоции — а быть совестливым, нравственным, в общем, не моральным уродом кто научит, в рамках какого предмета это еще можно воспитывать? Вот учителя и бьются над тем, чтобы заложить в светлые (иногда слишком) головы какие-то базовые этические понятия.

Дело в том, что без некой, пусть даже самой минимальной теоретической базы, невозможно настоящее изучение. Но хороший учитель всегда сделает свой урок интересным и современным. Возможности для этого есть. Разумеется, в механическом подчеркивании эпитетов не так много педагогического смысла — важно, какова дальнейшая работа с ними, эпитетами и метафорами, происходит, как задействуются творческие способности учеников, межпредметные связи (те самые музыка, пение, если хотите, живопись и др.)

А вот пример с О.Генри — это уже гораздо лучше. Но это уже то самое, пускай и в простейшем виде, литературоведение, от которого вы так старательно открещиваетесь, что-то нам тут заумно обосновывая про работу полушарий.

Литература — это не отдельно взятые эмоция или смысл, это их неразрывное единство. А вот то, как дети не могут воспринимать даже простые тексты и как измельчал нынче учитель, — это уже темы для отдельных больших разговоров.

Программа — это государственная позиция, планы на будущее, представление о нравственных ориентирах- или их отсутствие.

Но то, что познание и эмоции связаны — это да. Иногда хватает эмоциональности, искренности и любви самого преподавателя.

Вероятно, даже введение предложенных Вами форм может тоже быть полезным.

Но литературный критик — это не критикан — это человек, который помогает нам понимать текст глубже и не путать велосипед с дельтапланом — видеть текст так как он написан, а не так как нам привиделось.