«Иди и смотри» Элема Климова стоит особняком в длинном списке кино о ВОВ: его называют и самым жестоким фильмом о войне, и самым громким антивоенным высказыванием в истории советского кинематографа. Ко Дню памяти и скорби мы поговорили о смыслах «Иди и смотри» с автором и ведущей видеоблога о литературе и кино Creative Space, профессором НИУ ВШЭ Марией Штейнман.

«Убейте Гитлера»: что это значит

Название, под которым знают «Иди и смотри», было выбрано не сразу. Первоначально Климов хотел назвать фильм «Убейте Гитлера». Если ориентироваться на интервью самого режиссёра, становится ясно, что это название сродни призыву «убить дракона» — как у Евгения Шварца в его знаменитой пьесе «Дракон». Убить в себе дракона значит превозмочь зло. Убить в себе Гитлера значит не допустить повторения катастрофы. Но такое название, конечно, не могло появиться в прокате.

«Иди и смотри» — цитата из главы шестой стиха седьмого Откровения Иоанна Богослова, также известного как Апокалипсис. Полностью она со следующим стихом звучит так: «И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».

Иными словами, название фильма — призыв, обращённый к Иоанну Богослову, но переадресованный Климовым себе, герою своей картины и зрителю. А просмотр этой картины — вызов, который требует напряжения не только душевных, но и духовных сил.

Климов действительно хотел снять апокалипсис: в сценарии даже была кульминационная сцена, воплотить которую не получилось просто потому, что съёмки, которые велись в хронологическом порядке, шли очень медленно. Видно, что фильм начинается в первый месяц лета, а упирается в холода. Сцена же, абсолютно апокалиптическая, должна была сниматься на островке в торфяниках, где сражались партизаны и немецкие оккупанты. Торф, по задумке режиссёра, должен был гореть — никто из воюющих не смог бы уйти с острова, в последней битве не осталось бы победителей. Снять сцену не успели, но фильм и без неё получился таким, что спокойно смотреть его очень сложно.

Война глазами ребёнка

Климову было необходимо, чтобы свидетелем — главным персонажем «Иди и смотри», глазами которого мы видим все происходящие события — был подросток, Флёра. Именно подросток обладает силой восприятия, не замутнённой взрослыми рамками.

У взрослого есть жизненный опыт, минимальная возможность для того, чтобы справиться с обстоятельствами. Ребёнок с обстоятельствами справиться не может, а потому он становится идеальным свидетелем обвинения войны. И даже у подростка всё ещё нет защитных реакций, к которым могут прибегнуть взрослые.

В фильме есть сцена: Флёра с тремя партизанами отправляется на поиск провианта. Все взрослые персонажи очень разные: один — интеллигент, другой — местный крестьянин, третий — какой-то балагур, который всё обращает в шутку. У каждого из этих взрослых есть свой механизм защиты, который помогает им не сойти с ума на фоне происходящего. Тем не менее все взрослые погибают — несмотря на «защиту» — и ребёнок остается один.

Не менее важно, что на роль Флёры был выбран непрофессиональный актер. Фильм снимался в хронологическом порядке, а потому актёр Алексей Кравченко — тогда ему было 13 лет — прошёл путь своего героя в условиях максимально натуралистичных съёмок. Именно непрофессионализм актёра позволил Климову добиться сокрушительной искренности: Флёра на наших глазах превращается в старика, в нём буквально убивают душу.

Климов постоянно объяснял Алексею, что происходит с его героем и с миром вокруг него. Сам мальчик, да ещё и без опыта съёмок, не умел выстраивать актёрский барьер между собой и своим героем — и, если верить Климову, психологи, которые присутствовали на площадке, предлагали буквально загипнотизировать актёра для съёмок в самых сложных и шокирующих сценах, например когда Флёра в жутком эпизоде на болоте осознаёт, что из-за него погибла вся его семья. Но Кравченко играл сам. Это был акт гражданского мужества, благодаря которому мы и чувствуем искренность фильма. Не уверена, что это получилось бы в противном случае.

Почему это фильм-свидетельство

«Иди и смотри» разительно отличается от остальных фильмов, посвященных Великой Отечественной.

Как правило, фильмы, снятые до него, преследовали чёткую идеологическую цель: их задачей была своеобразная эмоциональная мобилизация зрителя, ориентированная на ненависть к врагу. Это называлось «показать героизм советского народа».

Второй вариант военного кино — это когда показывают не столько войну, сколько человека на войне. Сюжет таких фильмов разворачивается вокруг ситуаций, в которых необходимо оставаться человеком («Женя, Женечка и „катюша“», «Летят журавли», «Иваново детство», «Отец солдата», «В бой идут одни старики»).

«Иди и смотри» относится к третьему, почти не представленному жанру военного кино. Это фильм-свидетельство

С одной стороны, эта картина особенная хотя бы потому, что основана на множестве документальных записей, в том числе книге Алеся Адамовича «Я из огненной деревни…». Мало того, фильм снимался в тех же местах, где во время Второй мировой проходили карательные операции. В 1985 году местные жители, заставшие войну, были живы, помнили оккупацию — Климов максимально вовлекал их в съёмки.

Это и есть сила свидетельства. Сегодня фильм невозможно было бы повторить, потому что тех людей, которые помнят Вторую мировую и могли бы рассказать, насколько война несовместима с человечностью, уже почти нет.

Один из самых жутких, на мой взгляд, эпизодов «Иди и смотри» — разговор со старостой деревни, которого немецкие оккупанты облили бензином и подожгли заживо. С обожжённым, страшным человеком, которого Флёра видит, добравшись до острова на торфяниках, где прячутся односельчане. Старосту играл не профессиональный, а как раз местный житель Казимир Рабецкий, который в своё время пережил оккупацию. Его монолог обращён не только к Флёре, но и к зрителю. Таким образом фильм часто разрушает «четвёртую стену» (то есть барьер между персонажами и нами): герои часто поворачиваются лицом к камере и как бы смотрят прямо на тех, кто перед экраном.

В картине также показана реальная смерть. Климов настаивал на том, чтобы при съёмках использовались настоящие боезаряды, реальные трассирующие пули. Вначале пробовали вариант со взрывпакетами и холостыми патронами, но всё это не давало ощущения ужаса — только ощущение спектакля.

Поэтому было принято другое, опасное для актёров и съемочной группы решение

И вот во время обстрела на съёмках случайно была убита корова. Режиссёр не планировал показывать смерть в кадре. И можно сказать, что это, конечно, как бы не в счёт: «смерть» применительно к корове?.. Но это в счёт. Климов дал команду продолжать съёмки, и потому в фильме есть жуткий момент: умирающая корова смотрит на тебя, и ты видишь агонию беззащитного существа, которое умирает, не понимая, что с ним происходит. Она там стонет по-человечески.

Мы привыкли, что всё, что нам показывают, — картинка, зрелище, «не всерьёз». И современный зритель может быть шокирован подобной жестокостью. Он может спросить: «Разве можно показывать реальную смерть в кадре?» В ответ можно задать вопрос: «А вас не удивляют фотографии с мест военных действий?» Любой ценой режиссёр Климов старался победить зрелище, сделать фильм неигровым.

В нём всё — по-настоящему. Пожалуй, самая известная история со съёмок — про эпизод в амбаре (а если приглядеться — в бывшей церкви). Туда сгоняют всю деревню на массовую казнь. От массовки, то есть местных жителей, требовалась эмоция, неподдельный ужас. Если верить материалам о фильме, то, во-первых, кто-то в шутку бросил, что киношники и правда могут поджечь здание, а, во-вторых, один из актеров согласно своей роли дал очередь в воздух. Всё это вызвало настоящую панику.

Если говорить об этом фильме современным языком, его можно назвать вариантом иммерсивного высказывания, требующего от зрителя полного погружения. Смотрящий перестает быть потребителем картинки: он разделяет переживания, которые испытывает главный герой.

Против «святой злобы»

«Иди и смотри» — свидетельство о войне, которое направлено не на мобилизацию эмоций («надо ненавидеть фашизм»), а на то, чтобы зритель осознал: человечность и война несовместимы. Человек не может жить в войне. В интервью Климов вспоминал, как Алесь Адамович ответил ему по поводу опасений, что фильм смотреть не будут: «Пусть не смотрят, но мы должны оставить это после себя как свидетельство войны, как мольбу о мире». Потому-то в финале Флёра и не может выстрелить в Гитлера-младенца: милосердие в нём побеждает ненависть. Что-то очень важное, человеческое должно оставаться в человеке.

Фильм, по сути, полемизирует с идеей, которую Александр Блок в своей поэме «Двенадцать» называет «святой злобой» — ненавистью, дающей силы воевать. Вся картина подчёркивает элементы ненормальности, безумия войны. Вспомним жуткий, потусторонний взгляд девочки Глаши, с которым «не совпадают» её улыбающиеся губы.

Или вот в кадре появляется аист — один из символов Беларуси, мира. Он ведёт себя очень странно, заглядывает к спящим подросткам в шалаш и, благодаря операторской работе Алексея Родионова, будто смотрит внутрь зрителя. Это страшно, потому что зритель не понимает, что происходит, — а за этим неподвижным птичьим взглядом скрывается ужас войны.

И подобных эпизодов масса. Вот Флёра оказывается в родной, но уже опустевшей деревне. Из трубы идёт дым, всё хорошо. Но людей нет. Флёра повторяет: «Успели уйти». На полу в его доме — брошенные куклы. Картошка рассыпана по столу. День, но горит керосиновая лампа. И мухи, всюду мухи. Вообще-то это нормально для деревенских домов, но само по себе их жужжание в тишине звучит неестественно. Флёра находит в печи тёплый чугунок со щами, ест их и как будто отказывается верить, что вся его семья всё-таки погибла. А девушка Глаша чувствует это и не может проглотить ни кусочка. Только потом камера покажет нам расстрелянных жителей у стены дома.

Фильм, который снят как законченное антивоенное высказывание, можно, конечно, преподнести иначе. Он вызывает смятение — а человеком в состоянии смятения очень просто манипулировать. Поэтому на место гитлеровцев можно подставить любого другого врага и таким образом разбудить в зрителе чувство ненависти. Говорить о картине можно так, что она будет пробуждать не переживания, а жажду активных действий. Но какие в этом случае будут активные действия?

Если смотреть фильм целиком, от начала до конца, никакого другого посыла, кроме того, что война — это кошмар, вынести невозможно.

Стоит ли смотреть фильм с детьми

Нужно ли смотреть этот фильм сейчас? Безусловно. Но важно понимать, что с подростками его нельзя обсуждать с позиции «взрослых и старших». Перед этим сокрушительным свидетельством кошмара, неестественности войны, уничтожающей в человеке человека, равны все.

Фильм нельзя заставлять смотреть из-под палки. Потому что в таком случае единственной (и, между прочим, здоровой) защитной реакцией на эти ужасы окажется смех, то есть попытка снизить градус кошмара. И это будет не доказательством того, что «молодёжь ничего не понимает и не уважает», а просто ответом здоровой психики.

Подростки и вообще все дети, извините за пафос, очень чувствительны к любой лжи. Если тот, кто хочет поговорить с ними об этом фильме, собирается объяснять его свысока, рассказывая, как именно надо говорить о войне и любви к родине, эффект картины будет потерян.

Так что, если, например, учитель собирается организовывать коллективный просмотр фильма, ему нужно создать атмосферу доверительности: тяжёлые эмоции просто необходимо будет разделить друг с другом. И тогда обсуждение станет моментом абсолютной искренности и доверия. Чтобы разговор об «Иди и смотри» состоялся, нужно спуститься с кафедры.

В подготовке материала принимал участие Сергей Родионов.

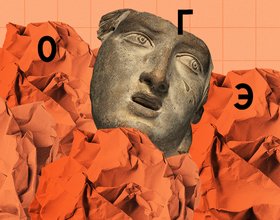

Фото: кадры из фильма «Иди и смотри», 1985 год

А вообще настоятельные советы это — по вашей части. Если б вы были чуточку внимательней (как стоило бы одинокой матери, воспитывающей сына), вы бы заметили — я ни на чем не настаивала (вроде вас, «надо!» «надо показывать», «надо смотреть»); я лишь рекомендовала аннотировать возможный просмотр осторожным предупреждением.

А современная геополитика, к сожалению, уже забыла страшные уроки прошлого. Поэтому стала возможна сегодняшняя трагедия. Оказалась практически неизбежной. Вы хотели, чтобы это было на территории вашей страны? Я живу в Беларуси.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасём

НАВЕКИ.

АННА АХМАТОВА.

1942 год.

Надо, обязательно надо показывать фильмы о войне нашим детям, внукам, правнукам!!!

Надо разучивать стихи военных лет и современных поэтов о войне.

Надо разучивать песни о войне.

Надо читать книги о войне!

Всё это надо делать обязательно! Если мы хотим вырастить детей патриотами своей страны. Учебник по истории срочно переиздать, чтобы там от американских деятелей ничего не было! Неужели наши историки не могут создать такой учебник истории, чтобы не было мучительно стыдно за нашу историю?!

А стих Ахматовой очень перекликается с нашим 2022, ведь правда?

Игнорировать другие народы — бред. С другими народами надо дружить, устанавливать партнёрские отношения, торговать.

А насчёт того, чтобы рекомендовать ребенку посмотреть фильм, по моему фильм надо посмотреть всем вместе, а потом его обсудить.